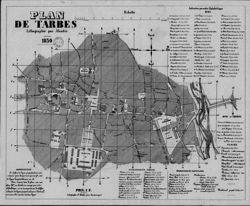

Tarbes - Préfecture des Hautes-Pyrénées

Retour

au Département)

Tarbes (Tarba, Castrum Bigorra), était

appelée par les Romains Tarva,Turba ou Tarba. La Notice de l'empire

la désigne ainsi Tarba, ubi castrum Bigorra, à cause d'une petite

forteresse qui s'y trouvait et qui devait son nom aux habitants

du pays, Bigerri, Bigerrones.

Cette forteresse, qu'avait servi

aux habitants de lieu de refuge pour leurs objets précieux dans

la lutte contre Rome, devint ensuite la résidence d'un chef militaire

de l'empire. Quelques auteurs citent même le nom d'un Crassus, lieutenant

de César. Le premier évêque de Tarbes est, d'après la Gallia Chritiana,

saint Just, qui vivait vers 420.

Dans les siècles qui suivirent

la chute de l'empire, le pays et la ville furent successivement

ravagés par les invasions successives des Goths, des Vandales, des

Alains, des Vascons et des Sarrasins ; mais on ne possède sur cette

période aucun document authentique.

L'histoire n'a quelques clartés

qu'à dater de la venue des Normands, qui détruisirent la ville de

fond en comble les habitants, dispersés et réduits à la dernière

misère, tombèrent dans un état presque sauvage. Ce fut Raymond Ième

qui releva la ville et reconstruisit ses murailles au Xème>

siècle. C'est lui aussi qui fonda sur les frontières du Bigorre

et du Béarn ; le monastère de Saint-Pierre ou Saint-Pé. Le comte

Centulle en fit don quelque temps après à l'évêque de Tarbes. Un

nouveau prélat monta vers cette époque sur ce siège épiscopal, et

son caractère violent donna lieu à quelques scènes comme nous en

avons vu de semblables à Auch. Un gentilhomme, Guillaume Raymond

de Barthrez, mourut à Ludux, aujourd'hui Loubajac, et, en exécution

de ses dernières volontés, ses parents prièrent les moines de Saint-Pé

de l'enterrer dans leur église. Ceux-ci se rendirent à Ludux avec

tout l'appareil funéraire et dirent l'office des morts ; mais, au

moment où ils se disposaient à emporter le corps dans leur abbaye,

l'archidiacre Bernard d'Azereix fond sur eux avec des gens armés,

s'empare du défunt et le porte à Tarbes. La métropole ecclésiastique

de Tarbes avait été d'abord Eause; depuis la destruction de cette

ville, c'était Auch. Les moines se plaignirent donc à l'archevêque

d'Auch et au comte Centulle. Le comte cita les deux parties à comparaître

devant lui en son château de Lourdes, et là, en présence d'une nombreuse

assemblée, la preuve testimoniale ayant été admise, l'évêque fut

déclaré Coupable ; il fut condamné à céder à l'abbaye de Saint-Pé

le quart de dîme qu'il percevait à Séméac, moyennant la cession,

en dédommagement, que fit l'abbaye, du cazal de Saint-Martial, qu'elle

possédait à Tarbes auprès de l'église Sainte-Marie de la Sède.

Nous n'avons point de charte de commune particulière

à Tarbes, mais il n'est pas douteux que cette ville n'en ait reçu

une de Centulle III ; car nous voyons Esquivat, en 1268, accorder

la confirmation de ses fors (coutumes et privilèges). La commune

élisait six consuls ou juras qui formaient un tribunal sous la présidence

du viguier du comte appelé aussi bayle ou bailli. Par la suite,

ils portèrent un costume particulier à leur dignité municipale ;

c'était une simarre mi-partie bleu et rouge, sur le dos de laquelle

étaient représentées les armes de la ville un écu écartelé aux

premier et quatrième de gueule, aux Deuxième et troisième d'or plein.

Il est probable que la commune embrassait à la fois la ville

et le bourg, quoique la ville, entourée de murs et de fossés, appartint

à l'évêque, tandis que le bourg était le domaine du comte. Le XIVème

siècle fut malheureux pour Tarbes. En 1353, une famine et une peste

terribles firent périr plus de la moitié des habitants, parmi lesquels

fut l'évêque. Sept ans après, malgré les protestations des Bigorrais,

la province était livrée aux Anglais par le traité de Brétigny,

et le prince Noir faisait solennellement son entrée à Tarbes en

compagnie de Gaston-Phoebus de Foix. Il faut toutefois reconnaître

que l'administration anglaise se montra douce aux Tarbais, et le

prince Noir lui-même, en 1366, par lettres datées d'Angoulême, confirma

« tous leurs privilèges, coutumes et libertés antiques. Tarbes fut

la dernière ville que les Anglais conservèrent dans la province

lorsqu'ils en furent chassés.

L'époque la plus funeste pour Tarbes

fut celle des guerres de religion. Les calamités dont cette ville

avait été accablée au temps des Normands furent renouvelées, comme

on va le voir. Le clergé, alors fort ignorant à Tarbes comme ailleurs,

n'avait point su lutter d'influence avec les prédicateurs de la

religion nouvelle, parmi lesquels se distinguait un certain carme

appelé Solon. Le protestantisme fit des progrès assez considérables

dans le Bigorre.

La majorité resta pourtant catholique à Tarbes

; mais les calvinistes avaient pour eux, à défaut du nombre, la

protection de Jeanne d'Albret, reine de Navarre et comtesse de Bigorre.

Pour leur complaire, elle interdit aux catholiques de Tarbes les

processions publiques, et autorisa l'existence simultanée des deux

religions. Les calvinistes abusèrent de cette protection, et bientôt

Jeanne elle-même, venue à Tarbes pour présider les états de la province,

fut obligée de rendre un édit pour réprimer leurs désordres. Le

pays n'avait point encore gravement souffert, lorsque la guerre

arriva avec Montluc et Terride, envoyés par Charles IX pour détruire

les protestants du Midi. Montgomery, lieutenant de Jeanne, s'avança

pour leur tenir tête. Ce terrible chef calviniste fut le fléau de

Tarbes.

La ville, n'ayant pas voulu ou pas pu payer à temps une

contribution qu'il exigeait, fut envahie et saccagée par lui les

habitants l'avaient quittée avant son arrivée et s'étaient réfugiés

dans les montagnes.

Les églises Saint-Jean et Sainte-Marie de

la Sède et le couvent des carmes furent détruits de fond en comble.

A peine les Tarbais étaient rentrés dans leur ville, que le vicomte

de Montamat, lieutenant de Montgomery, vint en faire le siège le

20 janvier 1570. La résistance ne fut pas bien longue, mais fut

assez énergique. « Il y avait dans le bourg Vieux, dit la chronique

de Mazières, deux bons arquebusiers, l'un nommé Imbert, facteur

de la maison de Prai, et l'autre Guonet, serrurier lesquels ne tiraient

aucun coup sans porter dommage, et eux deux, à la faveur de la lune

qui estait belle et claire, blessèrent et tuèrent un grand nombre

de soldats assiégeants. » Cependant les calvinistes ayant réussi

à détourner l'eau des fossés, la place dut se rendre. La plupart

des habitants n'avaient pas attendu ce moment pour s'enfuir. Au

reste Montamat se montra clément. S'il permit à ses soldats de piller

la ville, il renvoya libre et sans rançon le capitaine Forgues,

qui avait vaillamment défendu la place, et se contenta de mettre

à contribution le juge d'Opeaux et le syndic du pays de Bigorre.

Tarbes subit peu de temps après un second siège plus sérieux. Montamat

l'avait laissée déserte et sans garnison. Les Tarbais, honteux de

laisser inhabitée la capitale de leur comté et rougissan peut-être

enfin de la pusillanimité qui les avait portés deux fois à s'enfuir

avant l'arrivée de l'ennemi, se hasardèrent à rentrer ; mais ils

eurent soin de se faire accompagner par François de Bonasse, qui

commandait huit cents hommes de guerre à Lourdes. Ce vaillant capitaine

s'enferma avec eux et leur jura de mourir avec tous les siens pour

leur défense. A cette nouvelle, Montamat Accourt : Bonasse, ne pouvant

défendre les faubourgs, les brûle, et retarde ainsi les efforts

des assiégeants. Cependant Montamat, ayant fait avancer son artillerie,

commença à battre les murs du bourg Vieux, la brèche fut ouverte

le second jour et on monta à l'assaut. Bonasse, animant les siens

par son exemple, repousse les assaillants et les culbute dans les

fossés. Une seconde attaque ne réussit pas mieux, mais coûta tant

de monde aux assiégés, que Bonasse résolut de se retirer pendant

la nuit par la porte de Nolibos. Une trahison l'empêcha d'exécuter

ce dessein un de ses lieutenants, qui correspondait secrètement

avec les ennemis, persuada à Bonasse qu'il était de son honneur

de rester dans la place, y introduisit par une fenêtre basse plusieurs

soldats ennemis, et convint avec Montamat que l'assaut serait renouvelé

le lendemain.

« Ayant doncques l'aurore guidé sur l'orison

le fatal et triste jour qui devoit faire de la ville de Tarbe le

cimetière de tant de vaillants soldats et capitaines, grossir et

rougir les ruisseaux de sang humain, tapisser les rues de Tarbe

d'herbes vertes comme un pred durant la saison printanière, voicy

que M. de Montamat se présente à l'assaut, assuré d'estre secouru

de ceux qu'il avait jetés dans la ville. Bonasse, d'autre part,

et ses gens se trouvèrent à la bresche bien armés et mieux encouragés

pour se bien défendre. Comme ils sont venus aux mains, et que d'une

guerrière audace chacun tâche d'abattre ce qu'il a devant, ceux

qui estoient entrés par la fenestre sortent à la veue et accourent

furieusement envelopper les gens de Bonasse par derrière les assiégés,

se voyant attaqués de deux endroits et ne sçachant ce que ce pouvoit

estre, furent bien estonés et combattirent en confusion et désordre

jusqu'à ce qu'estant pressés et oppressés de la multitude, ils n'eurent

plus aucun moyen de se défendre, ains furent taillés en pièces ou

faits prisonniers de guerre. Bonasse mourut en combattant après

avoir veu défaire sa compaignie. » Les prisonniers furent égorgés,

beaucoup d'habitants eurent le même sort. On compta deux mille morts

que les paysans des campagnes voisines, après la retraite de Montamat,

passèrent huit jours à ensevelir dans les fossés et les puits.

« Cecy fust environ la feste de Pasques de la susdite année 1570.

Depuis ença la ville de Tarbes demeura sans habitants, et l'herbe

creut par les rues comme en un pred, qu'estoit chose fort déplorable

à voir, et passèrent trois ans entiers durant lesquels n'y eut aucune

garnison aussi n'estoit-elle dérensable à cause des ruines que le

canon y avoit faites. » Tarbes fut encore plusieurs fois victime

de la guerre. Elle trouva enfin le repos sous la sage administration

de Catherine, sœur de Henri de Bourbon (Henri IV), nommée par lui

régente du pays de Bigorre. Les partis religieux jouirent sous cette

princesse d'une égale tolérance. Cette heureuse paix ne fut troublée

que par une entreprise que firent les ligueurs, en 1592, à l'instigation

du clergé et des moines de Tarbes. Lâchement abandonnée par ses

défenseurs, cette ville fut prise par eux mais elle souffrit beaucoup

moins que les campagnes, où ces brigands répandirent la désolation.

Jamais, depuis le commencement des troubles, on n'avait fait une

guerre aussi funeste aux pauvres paysans ; « car, dit la chronique,

il y avoit un capitaine qui avoit son bagage assorti de cinq-cents

moutons; l'autre d'une troupe de juments; l'autre de vaches et généralement

capitaines, soldats, valets et volontaires estoient si chargés de

meubles que la charge leur en estoit ennuieuse. Aussi, après ce

brigandage, les païsans de Bigorre abandonnèrent la culture des

terres par manque de bestailh, et la plus grande partie d'iceux

print la route d'Espagne. » En général, la majorité des Tarbais,

comme aussi des Bigorrais, demeura, en fait de religion, également

éloignée des extrêmes, de la Ligue et du calvinisme. Aussi, point

de mouvements religieux sous Louis XIII. Sous Louis XIV, nous ne

voyons que la suppression des maires électifs par tout le Bigorre,

et leur remplacement par des maires héréditaires ce qui ne laissa

pas d'affliger les habitants attachés à leurs vieux privilèges que

Henri IV leur avait confirmés.

Le siècle le plus heureux fut

le XVIIIème. Plus de guerres ni d'atteintes aux libertés.

Un vent plus doux soufflait sur la France. Partout l'impulsion donnée

par les philosophes poussait l'administration dans la voie des améliorations

et des grands travaux d'utilité publique.

Tarbes paya son tribut

à l'invasion en 1814. Une rencontre eut lieu sur son territoire

entre les troupes françaises et un corps anglais venant d'Espagne.

La victoire de l'ennemi n'entraîna aucun dommage notable pour la

contrée ; c'est sur un autre théâtre que devaient se décider les

destinées de la France. Un beau pont de six arches fut bâti à Tarbes

entre 1742 et 1743 ; un haras royal, qui depuis a pris de magnifiques

développements, en raison des avantages que le pays offre pour l'élevage

des chevaux, y fut établi en 1784. La Révolution ne fit point déchoir

Tarbes, qui devint le chef-lieu du département. Elle envoya à nos

grandes assemblées Bertrand Barrère de Viensac, le célèbre conventionnel

il était né en 1755, et était fils d'un consul de cette ville. Barrère

étudia le droit à Toulouse, son esprit s'ouvrit aux idées libérales,

et, dès avant 1789, il avait de lui-même abandonné les revenus du

petit fief de Vieusac que sa famille possédait dans la vallée d'Argelès,

ce qui lui avait valu des remerciements écrits de la part des habitants.

Un procès de famille l'appela à Paris. « Tu vas, lui dit son père,

dans un pays qui sera bientôt très dangereux. La corde est trop

tendue, il faut qu'elle rompe. » Par son esprit, son talent d'écrivain,

la grâce de sa figure, il devint bientôt, comme dit Mme de Genlis,

l'homme de toutes les académies, de tous les salons. Ses compatriotes

l'envoyèrent à la Convention il en devint président, puis membre

du comité de Salut public. En 1815, il fut encore choisi par eux

pour représentant mais la Restauration l'exila, et il ne revit sa

patrie, ses chères Pyrénées, qu'en 1830. Il se laissa nommer, en

1834, membre du conseil municipal de sa ville natale, et en exerça

consciencieusement les fonctions jusqu'à sa mort survenue en 184t1.

Tarbes n'est pas une ville fort considérable. Elle offre peu de

chose aux souvenirs. Elle n'a pour monuments anciens que son château,

devenu la prison ; la tour, qui en est le seul reste important,

a été classée parmi les monuments historiques.

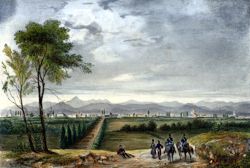

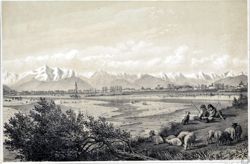

Ce que Tarbes

peut montrer avec orgueil, c'est la belle plaine qui l'entoure,

si fertile, si bien cultivée, si habilement arrosée en tous sens

de ruisseaux d'eaux vives, détournées de l'Adour, si gracieusement

ornée de ces vergers où la vigne se marie aux arbres et les unit

par de verts festons ; si belle, enfin, à contempler du haut des

terrasses et des belvédères dont plusieurs maisons de la ville sont

judicieusement pourvues. C'est surtout cette magnifique chaîne des

Pyrénées qui forme le fond du tableau, en hiver tout éclatante de

blancheur sous la neige où brille le soleil ; en été, non moins

belle et plus sombre avec ses flancs noirs que couronnent quelques

cimes encore neigeuses. Cette situation privilégiée a été très habilement

exploitée pour la création de charmantes promenades au nombre desquelles

le jardin Massey, près de la gare du chemin de fer, mérite une mention

particulière.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025