Perpignan - Préfecture des Pyrénées Orientale

Retour

au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

Perpignan ( Villa Perpini, Perinianum, Papirianum)

était autrefois la capitale de la province de Roussillon.

Perpignan

est, sans contredit, d'une bien antique et bien illustre origine,

si l'on voit dans cette ville la continuation ou la transformation

de l'ancienne cité de Ruscino. Son importance et sa prospérité auraient,

en effet, devancé de plusieurs siècles l'invasion romaine, puisque

c'est là que s'assemblèrent les chefs gaulois pour délibérer sur

les propositions d'Annibal demandant le passage pour l'armée qu'il

conduisait d'Espagne en Italie. Toutefois, malgré la proximité des

lieux et la concordance des temps, qui fait presque coïncider la

ruine de l'une de ces villes avec la naissance de l'autre, nous

ne croyons pas qu'il soit permis de confondre en une seule leur

double histoire.

Le plus ancien document qui constate l'existence

de Perpignan comme ville date de 922; il existe une autre charte

de 1025 : c'est un acte concernant l'église de Saint-Jean, paroisse

de l'unique quartier dont se composait la ville à cette époque.

Les habitants de Ruscino, obligés d'abandonner leurs foyers ravagés

d'abord par les Sarrasins, puis détruits presque entièrement par

les Normands en 859, avaient remonté les rives de la rivière de

la Têt et, séduits par la fertilité du sol et l'heureuse disposition

des lieux, s'étaient arrêtés près d'un hameau ou d'une ferme nommée

villa Pampiniani. La sécurité qu'ils y, avaient trouvée avait accru

leur nombre ; les progrès de la colonie fixèrent l'attention des

seigneurs du pays ; le comte de Roussillon, Gausfred II, résolut

d'y fonder une église, et peu après le bourg était devenu une petite

ville. Les successeurs de Gausfred la dotèrent, l'un d'une collégiale,

en1102; l'autre d'un hospice, en 1116 ; de sorte que, sous le comte

Guinard, qui abandonna le Roussillon à la maison d'Aragon, la villa

Perpiniani était la principale ville du comté. Elle était bien loin

encore de l'importance qu'elle acquit depuis. Alphonse II, dont

nous avons signalé les sympathies pour tout ce qui intéressait le

Roussillon, vit dans Perpignan bien plus ce qui restait à faire

que ce qui avait été réalisé. Il voulut changer l'emplacement de

la ville et la transférer sur une des collines au pied desquelles

elle s'étendait, sur le Puig Saint-Jacques ou montagne des Lépreux.

Les intérêts froissés protestèrent on s'adressa à la pitié d'Alphonse,

qui ne sut pas résistor aux larmes et aux supplications des femmes,

des enfants, des vieillards. Pour concilier les vœux des habitants

avec une mesure indispensable à la défense de la on relia le Puig

aux quartiers existants par des constructions nouvelles qu'on assigna

comme résidence aux juifs. Ceux-ci y demeurèrent longtemps en paix,

protégés surtout par l'intelligente tolérance du roi Martin. Leur

séjour ne fut pas sans influence sur les rapides et vastes développements

que prirent bientôt à Perpignan le commerce et l'industrie. Mais

la cause principale de cette prospérité fut le libéralisme des institutions

municipales qui régissaient la ville. Les rois d'Aragon avaient

compris la nécessité de s'assurer le dévouement d'une population

séparée par tant d'obstacles du reste du royaume et exposée, dans

son isolement en deçà des monts, moins peut-être aux attaques violentes

qu'à la séduction des intrigues étrangères.

C'est donc dans la

plus large mesure que privilèges et franchises furent prodigués

aux bourgeois de Perpignan. Cinq consuls nommés par le peuple administraient

les affaires de la ville leur pouvoir ne durait qu'une année. La

noblesse était exclue de toute magistrature municipale. Le droit

de se réunir en armes, sous la conduite d'un des consuls fut toujours

reconnu et souvent pratiqué. La répartition des impôts était aussi

dans les attributions des mandataires du peuple. Le clergé lui-même,

au XIVème siècle, dans l'époque de sa toute-puissance,

dut, après sept ans de résistance, payer sa part d'un impôt contracté

par les consuls en 1368 pour éteindre les dettes de la ville. Bien

peu de communes en France peuvent offrir l'exemple d'une semblable

indépendance. Nous en avons indiqué et les causes et les heureux

résultats. C'est au milieu de ces prospérités qu'un nouveau mais

dangereux honneur échut à Perpignan don Jayme partagea ses États

entre ses deux fils, et la capitale du Roussillon devint la capitale

du royaume de Majorque. Un château royal fut construit, en 1278,

sur la colline qui s'élève à la droite du Puig Saint-Jacques, et

qui domine toute la ville de nouvelles murailles agrandirent l'enceinte

de la cité, divisée dès lors en trois paroisses, Saint-Jean, Saint-Jacques

et Saint-Matthieu, et dotée en outre, en 1300, d'un temple à la

Vierge, sous l'invocation de Marie-de-la-Réal, parce qu'il était

voisin du château royal.

Perpignan échappa aux conséquences des

luttes qui inaugurèrent le malencontreux morcellement de la monarchie

aragonaise. Le règne de don Sanche, deuxième roi de Majorque, fut

pour cette ville pacifique et bienfaisant. Les premiers travaux

de la cathédrale et la construction entière du Castillet sont dus

à ce prince.

C'est aussi cette époque qu'on peut considérer

comme marquant l'apogée des prospérités commerciales de Perpignan.

La ville comptait alors 5 000 feux ; les maitres drapiers y étaient

au nombre de 349, sans comprendre dans ce chiffre les corporations

de Pratz-de-Mollo et Céret, véritables succursales de la métropole,

et les tissus de leurs fabriques étaient répandus dans l'Aragon,

dans le midi de la France et jusque dans le Levant. Perpignan n'eut

pas non plus à souffrir de la crise qui réunit aux mains de Pèdre

IV Aragon et Majorque. Cette guerre, si promptement terminée, amena

dans ses murs Philippe le Hardi, allié malheureux de Jayme II, troisième

et dernier roi de Majorque. Le prince français y mourut le 5 octobre

1285. Les chroniques du temps racontent qu'on fit bouillir sa dépouille

mortelle pour en séparer les diverses parties, qui furent partagées

entre la métropole de Narbonne, l'église Saint-Jacques des Frères

pêcheurs de Paris, l'abbaye de Noé, en Normandie et les caveaux

de Saint-Denis.

Nous arrivons une nouvelle période de l'histoire de Perpignan. Ce n'est plus la capitale d'un royaume, mais de nombreuses compensations lui sont offertes. Don Pèdre y fonde une université ; le château royal est transformé en citadelle formidable ; de nouveaux privilèges communaux sont concédés à la fière et ombrageuse bourgeoisie. La ville obtient le droit d'être représentée aux cortès et de concourir aux actes constitutifs de la Catalogne, les rois d'Aragon ne peuvent exiger d'être reconnus par les syndics de Perpignan qu'après avoir reçu le serment de toutes les autres villes du royaume. Le commerce n'est point oublié dans cette répartition des faveurs royales. Un consulat de mer est institué pour connaître des transactions commerciales avec l'étranger. Une loge ou bourse est bâtit par Martin, le protecteur des juifs, et un privilège spécial de Pèdre IV autorise, en cas de disette, les consuls à armer des galères pour arrêter en pleine mer et amener de force dans les ports du Roussillon tous navires chargés de blé qu'ils rencontreraient.

C'était donc sous de bien

favorables auspices que commençait cette partie de l'histoire de

Perpignan, qui devait être pourtant si agitée, si calamiteuse. Le

premier nuage qui vient obscurcir l'horizon, c'est l'antipape, Pierre

de Luna, Benoît XIII, beau-frère de Martin, vieillard orgueilleux,

obstiné, que les prières de l'empereur Sigismond trouvèrent aussi

inflexible dans ses prétentions que les foudres du concile de Constance.

Il avait accepté Perpignan comme résidence ; il y tint un concile,

en 1408 dans l'église Sainte-Marie-de la-Réal, et y reçut, en 1416,

la visite de Sigismond.

A la perturbation morale que jeta dans

les esprits le spectacle des querelles religieuses succédèrent bientôt

les sanglants débuts de la lutte entre la France et l'Espagne, duel

à outrance dont Perpignan était à la fois et le théâtre et l'enjeu.

Nous avons raconté, dans l'histoire générale du département, les

circonstances à la suite desquelles Louis XI pénétra dans le Roussillon.

Perpignan soutint alors contre les Français un de ces sièges fameux

qui suffisent à immortaliser une ville, et dont les détails rappellent

l'héroïsme de Sagonte et de Numance. Les habitants semblent avoir

voulu acquitter alors par leur inébranlable fidélité, les sacrifices

de toute sorte qu'ils s'imposèrent et l'invincible dévouement dont

ils firent preuve, la dette de reconnaissance qu'ils avaient contractée

envers les rois d'Aragon. La position était cependant critique.

Trente mille hommes cernaient la place, le château était occupé

par les soldats de Louis XI. Il y avait peu d'assistance à espérer

du dehors. Mais le vieux roi, Jean d'Aragon avait fait appel au

coeur sympathique et résolu des bourgeois de Perpignan ; à l'âge

de plus de soixante-dix ans, il n'avait pas craint de venir leur

confier sa couronne et sa vie en s'enfermant avec eux dans les murs

de la place assiégée. La résistance fut si énergique, qu'une trêve

dut être acceptée par les assaillants. Mais Louis XI, qui ne voulait

pas perdre les fruits de sa campagne, en hâta la rupture, et, profitant

du départ de Jean qui avait repassé les Pyrénées, il fit recommencer

et pousser les hostilités avec une nouvelle vigueur. La population,

réduite à ses seules forces, ne perdit pas courage et, pendant huit

mois, épuisa toutes les ressources de la défense la plus opiniâtre.

Depuis longtemps on avait épuisé les vivres, on ne se nourrissait

plus que d'herbes, de cuirs et de la chair des animaux les plus

immondes, une mère, dit-on, avait partagé le corps d'un de ses enfants

mort entre ses autres enfants affamés. Aucun secours n'était espéré

; il fallait se rendre. Perpignan ne voulut pas le faire avant d'en

avoir reçu l'autorisation de son roi, Jean la lui envoya en y joignant

pour la ville le titre de très fidèle ; honneur stérile, mais bien

mérité. Il accorda de plus à tous les Perpignanais qui voudraient

vivre ou voyageraient dans ses États les droits et privilèges dont

jouissaient les Aragonais. La capitulation fut signée le 11 mars

1475 ; les articles, fièrement rédigés par les consuls, les engagèrent

moins qu'ils ne liaient le vainqueur. Louis XI, d'ordinaire si habilement

oublieux et clément dans le succès, usa envers Perpignan d'une rigueur

rancunière tant il désespérait, sans doute, d'y changer la disposition

des esprits.

L'erreur de Louis XI disparaît devant la faute bien

autrement plus grave de son successeur, Charles VIII, abandonnant

sans compensation et sans motif la conquête de son père. Mais le

temps approchait où nos rivaux, si habiles jusque-là, se tromperaient

à leur tour. En face d’une population si fortement trempées, la

violence étant une arme inutile, la France avait moins à espérer

de ses victoires que des fautes de l'Espagne.

Les premiers symptômes

ne tardèrent pas à se manifester. Aux joies enthousiastes qui saluèrent

l'entrée solennelle de Ferdinand et d'Isabelle reprenant possession

en grande pompe de la province et de sa capitale, succédèrent bientôt

les défiances, les inquiétudes. L'inquisition était entrée dans

la ville sur les pas du brillant cortège ; c'est de là qu'on peut

dater la désaffection des cœurs, la dé- cadence des intérêts. Le

grand Charles-Quint lui-même, dans sa lutte avec François Ier,

met plus de confiance dans la solidité des remparts que dans le

zèle des habitants. Il rebâtit les murailles d'après un meilleur

système, trace de nouvelles lignes, élève de nouveaux bastions;

il fait entourer d'une seconde enceinte l'ancien château que le

vieux roi Jean avait contruit, lorsque, fort de l'amour de ses sujets,

il résistait si vaillamment à Louis XI. Le siège soutenu alors n'offre

sous aucun rapport le même intérêt que celui que nous venons de

rappeler. Si François Ième fut moins heureux que Louis

XI, ce n'est plus au dévouement de la population qu'il faut attribuer

le mérite de la résistance. Entre Perpignan et l'Espagne on s'aperçoit

que tous les liens d'affection se relâchent ; le règne du fanatique

Philippe II n'est qu'une série de calamités ; l'industrie émigre,

le commerce languit, plus de mille maisons abandonnées par leurs

propriétaires tombent en ruine, le poids des impôts devient écrasant

pour ce qui reste d'une population épuisée par la guerre, décimée

par la famine et par la peste.

Nous retrouvons à cette époque

la trace des derniers efforts tentés pour arrêter les progrès du

mal : c'est pour la cité le renouvellement de son titre de très

fidèle, le transfèrement du siége épiscopal d'Elne à Perpignan en

1602 pour la bourgeoisie, l'octroi de lettres de noblesse attribuées

aux fonctions municipales ; pour les pauvres, la création d'avocats

gratuits et comme indice des dangers qui ne cessaient de croître

malgré ces impuissants palliatifs, la construction d'une enceinte

extérieure pour la citadelle. Chez ces ardentes populations méridionales,

l'indifférence est une transition inconnue de l'affection à la haine.

Le joug espagnol était donc devenu odieux aux Roussillonnais, et

l'hostilité comprimée devait éclater à la première occasion. C'est

en 1610 que cela arriva. La Catalogne s'était révoltée, le Roussillon

avait fait cause commune avec la province rebelle ; les soldats

espagnols refluaient de ce côté-ci des Pyrénées, et leurs chefs

prétendaient les loger chez les habitants de Perpignan; ceux-ci

s'y refusèrent malgré les menaces de la citadelle occupée par les

troupes royales; des barricades s'élevèrent, et la lutte était déjà

commencée, lorsque l'évêque, revêtu de ses habits pontificaux, l'ostensoir

à la main vint se placer entre les mousquets du peuple et les canons

du roi. L'autorité de sa parole, l'héroïsme de son dévouement, firent

cesser le feu ; mais à peine le peuple avait-il déposé ses armes

qu'une attaque déloyale, inattendue, de la garnison, livra la ville

à ses indignes agresseurs ; pendant trois jours elle fut traîtreusement

saccagée. Une pareille conduite brisait tous les liens qui pouvaient

attacher encore Perpignan à ses maîtres. Un appel fut fait à la

France, les cœurs étaient désormais conquis, il ne restait que l'Espagnol

à chasser. Richelieu envoya une armée sous les murs de la ville,

et un nouveau siège commença ; celui-ci avait cela de nouveau que

les libérateurs étaient les assiégeants, et que l'ennemi occupait

la place.

Il en résulta pour les malheureux habitants une complication

de calamités inouïes. La famine fut accompagnée des persécutions

les plus atroces. La soldatesque affamée violait impudemment le

domicile des citoyens pour y enlever les vivres qu'elle espérait

y trouver; les mères étaient obligées de cacher leurs enfants ;

on parlait d'enlèvements dans les rues et de festins de cannibales.

Enfin, lorsque l'inutilité d'une plus longue défense fut bien démontrée

le 9 septembre 1642, la garnison espagnole capitula, et les autorités

françaises prirent possession de la ville. L'importance de cette

conquête fut comprise par Louis XIII, Perpignan prit place parmi

les grandes villes de la monarchie ; le roi se détourna de son chemin

pour la visiter lorsqu'il se rendit à Saint Jean-de-Luz pour y épouser

l'infante d'Espagne. Enfin, le règne de Louis XIV lui-même lui donna

dans le comte de Mailly un administrateur habile, intègre et bienveillant.

Perpignan était donc une ville bien française quand éclata la Révolution

de 1789. Elle s'associa alors à toutes les grandes émotions qui

agitèrent l'âme de la patrie. Lorsque l'Espagne essaya d'unir ses

efforts à ceux du reste de l'Europe coalisée contre la république

française, une première surprise la rendit maîtresse d'Arles et

de Céret ; on put croire un instant Perpignan menacé. Le comité

de Salut public y envoya sur-le champ le conventionnel Cassanges.

Rallier les volontaires roussillonnais sous les murs de la place,

repousser les attaques du général espagnol Ricardos, prendre l'offensive,

culbuter l'ennemi à Vernet, surprendre son camp de Peyrestores et

le poursuivre jusqu'au delà de la frontière, ce fut pour le représentant

du peuple l'affaire de quelques semaines. En septembre 1793, il

rentrait dans Perpignan traînant quarante-sept pièces de canon,

trophées de cette rapide campagne. Elle avait coûté toutefois à

la France deux de ses plus illustres défenseurs les généraux Dagobert

et Dugommier. Davout y avait conquis ses premiers lauriers. Depuis

lors, sauf le désastre universel de 1814 et 1815, les murs de Perpignan

n'ont plus revu l'étranger.

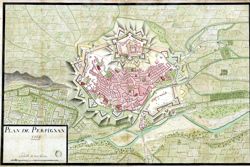

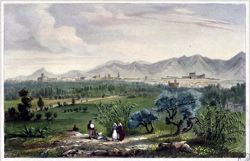

Perpignan s'étend des pentes adoucies

d'une colline peu élevée jusque sur les bords de la Têt et de la

Bosse, dans une plaine vaste et fertile l'enceinte dans laquelle

la ville est enfermée est d'une forme ovale, et occupe un emplacement

de 1 200 mètres de longueur sur 600 de largeur. La ville, assez

mal bâtie, assez pauvre en monuments, a des abords charmants ; la

campagne environnante est couverte de jardins, plantée d'orangers,

de grenadiers, de vignes et d'oliviers. Après la citadelle et le

Castillet, dont nous avons eu si souvent occasion de parler, il

faut citer la cathédrale dédiée à saint Jean et deux autres églises

remarquables à divers titres Saint-Jacques et la Réal, appelée autrefois

Sainte Marie-Ia-Royale.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025