Histoire des Pyrénées Orientales

Le département des Pyrénées-Orientales

a été formé du Roussillon et de l'ancienne Cerdagne. Ce qu'on

sait de plus positif ou de plus probable sur l'origine des premiers

habitants de ces contrées, c'est que les Gaulois, dans leur

émigration du nord au sud, y substituèrent leur domination à

celle de colons sardes ou tyriens qui y avaient fondé d'importants

établissements. Les vainqueurs empruntèrent des vaincus ou leur

imposèrent le nom de Sardones, qui devint celui d'une puissante

tribu de la confédération des Consorani et des Tectosages. On

sait que ces peuples tentèrent de lointaines expéditions en

Orient et jusqu'en Asie. Les Romains, qui avaient appris à les

connaître, leur envoyèrent des ambassadeurs pour solliciter

leur alliance contre Annibal, qui, d'Espagne, marchait sur l'Italie.

Les Sardone refusèrent de prendre aucun engagement, et quand

à son tour se présenta le général carthaginois comme hôte, disait-il,

et non comme ennemi, le passage dans les campagnes lui fut laissé

libre, mais pas un des soldats de son armée ne put pénétrer

dans les villes. Tite-Live, qui rapporte cet épisode dans ses

annales, rend hommage à la fière indépendance de ces premiers

Roussillonnais.

Si le pays n'échappa point alors pour longtemps

aux armes romaines sa défaite a quelque chose d'honorablement

exceptionnel par l'éclat des grands noms qui s'y trouvent mêlés.

Après Annibal, c'est Marius qui apparait, venant punir les Cimbres

d'une double invasion ; c'est ensuite le grand Pompée, dressant

sur la cime des Pyrénées la colonne commémorative de sa victoire

sur Sertorius. César, enfin, vient après eux, et plus habile

dans son orgueil, c'est aux dieux qu'il élève un autel pour

marquer son passage.

La conquête du pays des Sardones, compris

plus tard dans la Gaule Narbonnaise, remonte à l'an de Rome

633 et est attribuée à Q. Marcius, le fondateur de la colonie

de Narbonne. Cette période dura jusqu'à l'année 409 de l'ère

chrétienne.

La position géographique du Roussillon

sur la route d'Espagne, la richesse de ses villes, dont l'une,

Elne, comptait dès lors parmi les sept sièges épiscopaux de

la Septimanie, le désignaient fatalement comme une proie à l'avidité

des Barbares. Vandales Suèves et Alains s'y étaient installés,

quand les Wisigoths les en chassèrent. La domination de ces

derniers dura trois siècles environ et laissa une profonde empreinte

dans les mœurs et dans la législation du pays. Entre Euric et

Roderic, le premier et le dernier roi de la monarchie wisigothe,

l'événement qui affecta le plus spécialement la, province dont

nous nous occupons est la révolte de Paul, un des lieutenants

du prince Wamba.

Envoyé par son maître, qui résidait alors

à Tolède, en Septimanie, pour y comprimer une sédition populaire

ce général se mit à la tête des rebelles et se, fit proclamer

roi d'Orient en 673.

Wamba fut obligé de venir en personne

combattre l'usurpateur ; il traversa deux fois le Roussillon

; la seconde, après la défaite et la prise de son rival, il

s'y arrêta pour réglementer l'administration ; il donna des

délimitations nouvelles aux diocèses, réforma sur différents

points la discipline ecclésiastique, rendit entre autres une

ordonnance qui obligeait les prêtres à prendre les armes pour

la défense du sol et, après une étude sérieuse des besoins du

pays, laissa à ses agents de sages instructions qui ne furent

pas sans une heureuse influence sur la province.

Deux siècles

après la bataille de Vouglé, le Roussillon était encore au pouvoir

des Wisigoths ; rien n'indique que cette possession fût même

menacée par les princes francs ou les ducs d'Aquitaine, lorsque

les Sarrasins, maîtres de l'Espagne, apparurent sur la crête

des Pyrénées, invasion méridionale venant se heurter contre

les hordes victorieuses du Nord. Le Roussillon fut le premier

champ de bataille et la première conquête des Sarrasins. La

grande épopée de Charles-Martel, la journée de Poitiers, les

exploits décisifs de Pépin n'appartiennent point à cette notice

; nous nous bornerons donc aux faits dont notre province fut

le théâtre. C'est en 719 que le Roussillon fut envahi par Zama,

gouverneur de l'Espagne pour les califes de Damas. Cette province

et la ville de Narbonne étaient les points où l'autorité musulmane

s'était le plus solidement établie. Un des lieutenants d'Abd-er-Rahman,

nommé Manuza, se laissa séduire par les charmes de Lampégie,

fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, l'épousa, et conclut une trêve

de trois ans avec son beau-père. Cette inaction de Manuza au

moment d'une lutte suprême souleva la colère d'Abd-er-Rahman

; il envoya contre le traître un autre chef nommé Gedhi ; c'est

dans le Roussillon que les deux généraux se rejoignirent pour

combattre. Manuza, vaincu, alla mourir dans les murs de la petite

forteresse de Livia, dont on voit encore quelques ruines. Sa

femme captive fut conduite à Damas, au sérail du calife. A cette

époque, en 731, les Maures étaient encore maîtres du Roussillon,

et Charles-Martel avait échoué dans ses tentatives sur Narbonne

; c'est seulement vingt ans environ après, alors que Pépin prenait

enfin la ville vainement assiégée par son père, que les Roussillonnais

chassent eux-mêmes les soldats du prophète et se donnent au

fondateur de la seconde dynastie franque.

Il fallait que les circonstances fissent

de ce rapprochement une nécessité bien impérieuse, car de longs

siècles devaient s'écouler avant qu'aucune fusion fût possible

entre les conquérants des Gaules et les habitants des Pyrénées.

Lorsque Charlemagne traversa le pays en 778, rendant l'offensive

aux armes des Francs, il apprécia, dans son génie, le rôle que

pouvait jouer, dans son nouvel empire, la race roussillonnaise

; conciliant avec l'intérêt de la patrie commune l'indépendance

ombrageuse et la belliqueuse fierté de ces populations, il fit

de cette province un de ces comtés qui, sous le nom de marches

d'Espagne, devaient, comme des sentinelles avancées, veiller

sur les frontières naguère menacées. Mais le grand monarque

n'avait point prévu le rapide affaissement de son œuvre et les

déchirements auxquels la faiblesse de ses successeurs livrerait

son immense empire. Les comtes du Roussillon furent des premiers

à secouer le joug royal. Les chefs de cette maison féodale étaient

les comtes de Barcelone, qui apanagèrent deux branches cadettes

de leur famille, l'une de la Cerdagne et l'autre du Roussillon.

Cette période est la plus confuse et la plus désastreuse de

l'histoirede la province ; le nom même des seigneurs possesseurs

du pays disparaît dans ce chaos qui dura plus de trois siècles.

Gaucelme ou Gaucion échappe à cet oubli des chroniques par la

part qu'il prend à la lutte de Pépin d'Aquitaine contre Louis

le Débonnaire et par sa mort tragique. Étant tombé aux mains

de Lothaire, il eut la tête tranchée, et sa sœur, prisonnière

comme lui, fut enfermée dans un tonneau et jetée dans la Saône.

Aux attaques incessantes des Maures, aux courses dévastatrices

des Normands, se joignaient les horreurs d'une guerre civile

presque permanente, les rivalités locales mettant sans cesse

les armes aux mains des petits chefs féodaux. Ces désordres

devinrent tels, qu'une intervention des seigneurs tant laïques

qu'ecclésiastiques dut s'efforcer d'y apporter remède des constitutions

de paix et trêve, désignées sous le nom de treuga Dei (trêve

de Dieu ), furent décrétées dans deux conciles tenus dans la

petite ville de Toulouges, près de Perpignan, en 1041. Les clauses

principales de ces traités prouvent à quel degré le mal était

arrivé. Il était défendu de se saisir des bestiaux utiles à

l'agriculture au-dessous de six mois, tant on redoutait l'anéantissement

des espèces. Chacun avait le droit de tuer quiconque était reconnu

coupable d'avoir violé la trêve de Dieu; on alla plus loin encore,

et, pour stimuler l'ardeur des vengeurs de la justice, on déclara

que ceux qui auraient puni un homme condamné pour ce fait recevraient

le titre de zélateurs de la cause divine. Quelques fondations

pieuses, les exploits d'un Guinard au siège d'Antioche, la lutte

impie d'un autre Guinard contre son père Gausfred III et, à

la suite de ces déchirements, la désolationde la province réduite

à recourir à l'aumône de la Septimanie chrétienne, tels sont

les faits principaux dans lesquels se résume l'histoire du Roussillon

pendant cette déplorable époque.

Enfin ce Guinard, auquel son père avait

pardonné et qui avait hérité de ses domaines, ne s'étant pas

marié, légua son comté au roi d'Aragon, Alphonse Il, en 1172.

Il avait été précédé dans cette détermination par Bernard-Guillaume,

comte de Cerdagne, dont le testament, en 1117, avait institué,

pour hériter de ses petits États, Raymond V, comte de Barcelone,

qui devint roi d'Aragon en 1134, par son mariage avec Pétronille,

fille de Ramire II. Un dernier lien, malgré ces donations, rattachait

le Roussillon à la France les princes d'Aragon reconnurent pour

ces contrées la souveraineté de nos rois jusqu'à la renonciation

qu'en fit saint Louis en faveur de Jacques 1er, et

en échange des prétentions de ce dernier sur une partie du Languedoc,

prétentions qu'il abandonna par le traité de Corbeil, en 1258.

Quoi qu'il en puisse coûter à notre amour-propre national, il

faut reconnaître que la domination aragonaise inaugura pour

le Roussillon une ère de réparation et de prospérité. Alphonse,

vaillant, habile, doué de qualités aussi solides que brillantes,

mit tous ses soins à faire accepter par les sympathies et les

intérêts des provinces cédées leur incorporation à son royaume

d'Aragon. Perpignan devint une de ses résidences de prédilection

et l'objet de ses faveurs les plus signalées. Sa cour était

le rendez-vous des poètes et des savants de l'époque ; aux bruits

de guerre avaient succédé les chants d'amour, et les vers des

troubadours, les poétiques légendes remplaçaient le sinistre

récit des batailles. Guillaume de Cabestaing, le trouvère roussillonnais,

était un ami particulier d'Alphonse. Sa fin tragique, qui rappelle

la sanglante histoire de Gabrielle de Levergies, fut vengée

par le roi. Ce nom n'est pas le seul qui ait illustré le règne

d'Alphonse ; il faut lui joindre ceux de Bérenger de Palazol,

de Raymond Bistor, de Pons d'Ortessa et Tormit de Perpignan,

gracieux talents de la même époque dont le Roussillon garde

encore aujourd'hui le glorieux souvenir. Alphonse avait créé

de nouveaux comtes de Roussillon ; mais, pour prévenir toute

division, tout déchirement, c'est dans sa famille, au profit

de son frère don Sanche, qu'il avait constitué cet apanage.

Les traditions d'Alphonse furent suivies un siècle environ après

sa mort, arrivée le 25 avril 1196. C'est dans cet intervalle

que le roi don Jayme Ier, surnommé le Conquérant

parce qu'il avait agrandi ses États des îles Baléares et du

royaume de Valence, obtint de Louis IX sa renonciation à la

souveraineté de la Cerdagne et du Roussillon. Ce prince, regardant

comme solidement établie la domination de sa maison sur les

diverses parties de son royaume, le partagea à sa mort entre

ses deux fils, don Pèdre III et don Jayme. Le premier, qui était

l'aîné, eut l'Aragon, Valence et la Catalogne ; Majorque et

les possessions françaises échurent à l'autre. Ce malheureux

partage replongea nos provinces dans toutes les calamités de

la guerre. Les prétentions de suzeraineté soulevées par don

Pèdre jetèrent son frère dans les bras du roi de France. L'excommunication

fulminée par le pape contre le roi d'Aragon fournit un prétexte

à Philippe le Hardi, qui vint se faire battre au pied des Pyrénées

et mourir à Perpignan le 5 octobre 1285. La couronne de Majorque

perdit beaucoup de son prestige à cette défaite, et le Roussillon

en particulier, théâtre de la lutte, en éprouva des dommages

considérables. Les successeurs immédiats de don Jayme cherchèrent

à faire oublier les torts et les revers de leur aïeul par leur

attitude humble et soumise ; mais les éléments de rivalité n'en

subsistaient pas moins ; la lutte recommença entre Pierre IV

et Jayme II. Cette fois, elle fut décisive. Malgré l'obstination

désespérée de Jayme, toujours vaincu et toujours menaçant, malgré

l'infatigable dévouement des Roussillonnais, la dernière heure

était venue pour le royaume de Majorque ; en 1374, il était

définitivement réuni à l'Aragon, et le Roussillon retombait

pour trois siècles sous la domination espagnole. Il y eut un

retour momentané à la France mais ce court épisode se rattache

au XVème siècle et au règne de Louis XI, dont le

nom se représente partout où sont tentés les premiers efforts

pour constituer l'unité française, et près de deux cents ans

nous en séparent encore. Pierre IV était un prince d'une haute

capacité, l'énergie qu'avaient déployée les Roussillonnais pour

la défense du royaume de Majorque lui inspira plus d'estime

pour leur caractère que de rancune pour la résistance qu'ils

lui avaient opposée recommençant la politique d'Alphonse II,

c'est par une administration bienveillante qu'il voulut s'attacher

ses nouveaux sujets. Il les associa à la législation catalane,

les admit aux états généraux ou cortès, encouragea l'industrie

et la navigation par des traités avec les nations voisines,

protégea l'agriculture et fit replanter d'arbres les contrées

ravagées dans les dernières guerres. Jean Ier, fils

et successeur de Pèdre IV, ne suivit pas l'exemple de son père

; il abandonna le Roussillon à l'administration d'un gouverneur

général et d'officiers royaux, plus soucieux de leur enrichissement

et de leur élévation que des intérêts du pays. Le seul acte

qui signale ce règne est une ordonnance à la date du 13 décembre

1388, qui ouvre le Roussillon aux criminels expulsés des autres

provinces de l'Aragon.

Martin, qui succéda à Jean Ier,

était sympathique aux Roussillonnais, il répara une partie des

maux causés par l'incurie de son prédécesseur. Ce prince étant

mort sans héritier, les états du royaume décernèrent sa couronne

à Ferdinand, infant de Castille, dont le règne fut déchiré par

le schisme de Benoît III. Alphonse V, qui lui succéda, passa

presque toute sa vie à guerroyer en Italie ; le Roussillon n'eut

qu'à se louer de la régence de la reine Marie, sa femme, dont

l'administration laissa dans le pays des traces de grande sagesse

et des souvenirs de bonté.

C'est en 1458 que Jean II monta

sur le trône, et c'est presque aussitôt qu'éclatèrent ses démêlés

avec le roi de France. La Catalogne s'était soulevée, le Roussillon

s'était associé à la révolte ; Jean, impuissant à faire rentrer

ses sujets dans le devoir, s'adressa à Louis XI et sollicita

de lui un secours de sept cents lances. Le rusé monarque y consentit,

mais à la condition que les frais de l'expédition, évalués à

deux cent mille écus, seraient à la charge du roi d'Aragon,

et que, si cette somme n'était pas exactement payée dans un

délai donné, le Roussillon et la Cerdagne deviendraient les

gages de la créance. Jean ne tarda pas à s'apercevoir du piège

caché sous les conditions de son allié ; il mit alors toutes

ses espérances dans le succès de cette sédition qu'il était

naguère si désireux de comprimer. Les soldats français furent

reçus et traités en ennemis. Louis XI n'en fut sans doute que

médiocrement affecté ; il envoya à leur secours une armée de

trente mille hommes. La résistance fut encouragée et organisée

alors par le roi d'Aragon ; c'était la guerre elle fut vaillamment

soutenue de part et d'autre, mais Louis XI n'était pas homme

à se dessaisir facilement de ce qu'il avait une fois tenu. Les

négociations achevèrent l'œuvre que les armes avaient commencée,

et en 1475 le Roussillon et la Cerdagne appartenaient à la France.

Mais le génie n'est point héréditaire ; Charles VIII n'était

capable ni de comprendre ni de poursuivre les grandes traditions

politiques de son père ; il avait, d'ailleurs, pour antagoniste

ce Ferdinand qui, par son mariage avec Isabelle, venait de réunir

sous le même sceptre Aragon et Castille, et dont la couronne

allait s'enrichir de tous les trésors de l'Amérique.

Une

intrigue ourdie par deux moines à la solde de l'étranger jeta

le trouble dans la conscience du jeune roi, qui, malgré l'avis

de son conseil, malgré la résistance des gouverneurs provinciaux,

s'obstina à restituer les conquêtes paternelles Ferdinand et

Isabelle firent leur entrée solennelle à Perpignan en septembre

1493. Toutefois, cette faute était si énorme qu'elle excita

de fréquents regrets chez Charles VIII et Louis XII, qui tentèrent

d'inutiles efforts pour revenir sur cette déplorable cession.

L'occasion perdue ne devait pas sitôt renaître ; Louis XII,

aussi peu heureux à la guerre que dans les négociations, renouvela

authentiquement la restitution du Roussillon en échange du royaume

de Naples, qu'il ne devait pas mieux conserver ; déçu des deux

côtés, il recommença la lutte, triste héritage pour son successeur

François 1Ier. En Roussillon, comme à Pavie, «

tout fut perdu fors l’honneur » sous le règne du chevaleresque

monarque, et pendant soixante-dix ans la domination espagnole

ne fut plus même contestée.

La seule consolation que nous

puissions nous donner est le tableau de l'ignorance et de la

misère où le pays resta plongé pendant cette période de la domination

étrangère. Pestes, famines, envahissement des esprits par les

superstitions les plus absurdes, persécutions des prétendus

sorciers, plus absurdes encore, rien ne manque à la honte et

au malheur des populations.

Enfin la tâche de Louis XI put

être reprise. Richelieu gouvernait la France, lorsque les animosités

soulevées par Olivarès, premier ministre de Philippe IV, firent

explosion en Catalogne ; le Roussillions fit, comme toujours,

cause commune avec la province révoltée Olivarès, en recourant

aux moyens de répression pratiqués ailleurs par le duc d'Albe,

poussa les esprits au désespoir. Vers le même temps, une attaque

des Espagnols sur la ville de Trèves, sans déclaration de guerre

préalable, fournissait à Richelieu un prétexte d'intervention.

Condé entra dans le Roussillon ; les habitants songeaient alors

à fonder une république fédérative ; on leur fit comprendre

qu'on attendait un autre prix du secours qu'on leur apportait.

En haine de la domination espagnole, ils se donnèrent à la France.

Louis XIII vint en personne faire le siège des places fortes.

En 1642, tout le Roussillon était occupé par l'armée française

; en 1659, le traité de la Bidassoa consacrait les droits de

la France sur tout le versant septentrional des Pyrénées, et

le Roussillon prenait place parmi nos provinces.

Une conspiration

de quelques nobles, découverte en 1674 par suite d'une indiscrétion

amoureuse, fut la seule protestation contre le nouveau régime.

La crise de la Révolution, les désastres de l'Empire ont trouvé

les populations inébranlablement dévouées à la France.

Aujourd'hui,

si quelques usages, quelques détails de costume, quelques traits

de la physionomie trahissent encore chez les Roussillonnais

leurs longues et intimes relations avec l'Espagne, sous tant

d'autres rapports l'assimilation est si complète, qu'il faut

relire l'histoire pour ne pas oublier que cette contrée n'est

française que depuis un peu plus de deux siècles.

Note :Le département des Pyrénées-Orientales

recoupe approximativement les territoires appelés Roussillon,

ou Catalogne française ou Catalogne Nord. Ce dernier terme a

été inventé dans les années 1930 par les catalanistes du groupe

Nostra Terra qui souhaitaient rappeler les liens historiques,

culturels et linguistiques de cette région au reste de la Catalogne.

L'emploi de nos jours des termes Catalogne Nord, Roussillon ou Pyrénées-Orientales traduit plus ou moins l'attachement à une identité catalane. Le terme Catalogne Nord a obtenu une première forme de reconnaissance officielle lors de la session du conseil général des Pyrénées-Orientales du 10 décembre 2007, où a été approuvée une Charte en faveur du catalan. Celle-ci déclare en préambule que "La langue catalane, née il y a plus de mille ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse du département des Pyrénées-Orientales (Catalunya Nord)". Le terme Catalogne Nord, écrit toutefois en catalan et non en français, apparait ainsi pour la première fois sur un document officiel. Son usage tend donc aujourd'hui, à être plus courant, en particulier dans son usage par les touristes espagnols, de plus en plus présent dans les Pyrénées-Orientales.

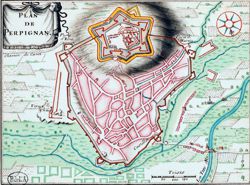

Perpignan

Saint Jean-Baptiste est patron de la

ville de Perpignan qui fut à l'origine le domaine rural d'un

certain Perpinianus. À la fin du 10ème siècle, ce

fut la résidence de Guilabert Ier, comte de Roussillon,

remplaçant l'antique Ruscino établi à l'époque romaine, là où

la via Domitia reliant l'Espagne à l'Italie franchissait le

Têt. En 1172 Perpignan et le Roussillon passèrent par héritage

à l'Aragon. En 1276 la ville devint la capitale du royaume de

Majorque attribué à une branche cadette de l'Aragon. Perpignan

connut alors les fastes de la cour de Majorque avec la construction

d'un Palais royal. Au 14ème siècle la ville retourna

à l'Aragon. Disputé entre la France et l'Aragon, Perpignan fut

définitivement réuni à la France en 1659 par le Traité des Pyrénées.

Le palais des rois de Majorque a été construit dans le dernier

quart du XIIIème. par le roi Jacques II de Majorque

qui s'installe à Perpignan (1276). Entouré de jardins, il s'élève

sur une colline au sud de la ville. Il aura fallu 35 années

de travaux pour mener sa réalisation à son terme, la consécration

des chapelles aura lieu en 1309.

Céret

L'histoire de Céret commence lors de

la formation de l'Empire carolingien. Le Vallespir fait alors

partie des marches d'Espagne. C'est un pagus dépendant du comté

de Roussillon. Les premières mentions de Céret apparaissent

au IXème siècle. La ville apparait d'abord comme

un fief des comtes d’Empuries sous contrôle de Pons de Vernet.

Le Castellas, ancien château seigneurial de la ville, date de

cette époque. En 1172, Alphonse II, comte de Barcelone et roi

d'Aragon hérite du Roussillon et ses pagus dont le Vallespir.

Jaume Ier d'Aragon partage

en 1262 ses possessions entre ses fils. Jaume II de Majorque

hérite du royaume de Majorque, du Roussillon et de Céret. Cette

époque voit la protection de la ville par des remparts et des

douves et la construction de l'abbaye bénédictine de Saint-Ferréol.

La rupture politique entre les héritiers de Jaume Ier

entraine la prise des possessions du royaume de Majorque par

la couronne d'Aragon.

Pierre IV d'Aragon envahit et annexe

le Roussillon en 1344. En 1268, Guillaume V, vicomte de Castelnou

obtient Céret en dot lors de son mariage avec Ava. Sa fille

en hérite en 1312. L'année suivante, en 1313, la fontaine des

neuf jets est construite, sous le règne de Sanç Ier

de Majorque. Comme le veut la mode de l'époque et un certain

calcul politique, une forme d'autonomie est offerte par le vicomte

dans la gestion de la ville. Quatre consuls sont élus annuellement

par la population. Vers 1321, la ville fait construire le pont

du Diable. Les frais sont partagés entre Céret et les villages

en amont du Tech qui en tirent parti.

À la suite du mariage

d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, et l'union

des deux royaumes qui s'ensuivit, Céret dépend du royaume d'Espagne.

![]() À cette occasion, la fontaine des neuf Jets est alors surmontée

d'un lion, emblème de l'Espagne. En 1640, les représentants

de la Généralité de Catalogne ont signé dans la commune un pacte

avec le représentant de Louis XIII, le cardinal de Richelieu.

En 1641, en pleine guerre franco-espagnole, la cité privilégiée

reçoit des droits spéciaux, à l'égal de Ille. Un second privilège

lui fut accordé lorsque les représentant des royaumes de France

et d'Espagne négocièrent en 1660 la nouvelle frontière entre

les deux pays, ouvrant la voie à la signature du traité des

Pyrénées. L'annexion du Roussillon à la France mit fin aux droits

spéciaux accordés à la ville. À cette occasion, la tête du lion

surmontant la fontaine des neuf jets, initialement tournée vers

l'Espagne, est tournée vers la France, et la phrase suivante

est gravée : «Venite Ceretens, leo factus est gallus» (« Venez

Cérétans, le lion s'est fait coq ».

À cette occasion, la fontaine des neuf Jets est alors surmontée

d'un lion, emblème de l'Espagne. En 1640, les représentants

de la Généralité de Catalogne ont signé dans la commune un pacte

avec le représentant de Louis XIII, le cardinal de Richelieu.

En 1641, en pleine guerre franco-espagnole, la cité privilégiée

reçoit des droits spéciaux, à l'égal de Ille. Un second privilège

lui fut accordé lorsque les représentant des royaumes de France

et d'Espagne négocièrent en 1660 la nouvelle frontière entre

les deux pays, ouvrant la voie à la signature du traité des

Pyrénées. L'annexion du Roussillon à la France mit fin aux droits

spéciaux accordés à la ville. À cette occasion, la tête du lion

surmontant la fontaine des neuf jets, initialement tournée vers

l'Espagne, est tournée vers la France, et la phrase suivante

est gravée : «Venite Ceretens, leo factus est gallus» (« Venez

Cérétans, le lion s'est fait coq ».

Prades

La première mention du lieu date de 843. C'est à cette date que Charles le Chauve fait donation au comte d'Urgell et Cerdagne alors en place de la villa de Prada. Le comte fait don de la villa à l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse vers 855. Prades devient alors seigneurie de Lagrasse, statut que le village conservera jusqu'à la Révolution. Il est fait mention au XIème siècle de l'actuelle église paroissiale Saint-Pierre. Au XIIIème siècle la ville se dote d'une enceinte fortifiée, qui sera renforcée au XVIème siècle avant d'être plus tard démantelée.

Les lieux incontournables

Les Pyrénées Orientales, du fait de leurs

positions stratégiques entre la France et l'Espagne, ont été

un lieu de passage privilégié des armées parties de France pour

aller combattent les espagnoles, et vices versa.

Villefranche

de Confolens est l'exemple parfait d'une cité verrou de vallée

car lieu de passage obligé pour allée d'un Pays à l'autre. Ce

bourg a été crée au XIème.. De ce fait dès le moyen

Age la ville se retranche derrière ses remparts qui sont réputés

imprenables. En 1680, Vauban entreprend la construction de la

citadelle et voici ce qu'il prononce en découvrant la bourgade

:

Villefranche est une petite villotte

d'environ 120 feux. Un air un peu froid en vérité, mais si sain

que les habitants m'ont dit être ordinaire de vivre des quatre

vingt ou quatre-vingt dix et même jusqu'à cent ans. Les hommes

y sont bien proportionnés dans leur taille et tous ont la jambe

bien faite, des dents blanche, les yeux vifs, de l'esprit et

entendent à demi mot ce que l'on veut dire, du surplus un peu

pendards et gens à escoupetter leurs ennemis sans beaucoup de

façons. La cité est commandée et serrée de près par des très

hautes montagnes, ce qui fait que les habitants ne peuvent mettre

pieds à leur porte ni la tâte à la fenêtre sans être découvert

aussi tôt de quelqu'un de ces montagnes pourtant le lieu à des

qualités qui méritent bien des considération particulière.»

Vauban a non seulement transformé la cité en forteresse mais

afin de la couvrir, il construit un autre ouvrage de défense

dans une grotte, la Cova Bastera ainsi que le Fort Libéria

qui domine la cité. Afin d'assurer une liaison protégé entre

Villefranche et Fort Libéria les militaires Français construise

dans la montagne un souterrain de plus de mille marches. Autre

lieu fortifié par Vauban et toujours occupé par des militaire

est la forteresse de Mont-Louis. C'est également à Mont Louis

qu'a été crée le premier four solaire. Citons également les

autres places fortes réalisées par Vauban dans le Roussillon.

Bellegarde, la plus proche de la frontière espagnole qui domine

les cols du Perthus et de Panissard.

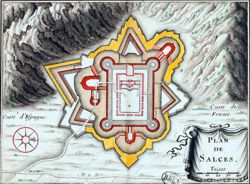

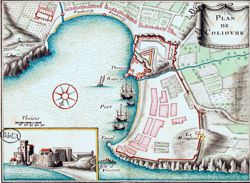

A Collioure Vauban à construit le fort du Miradou et a renforcé les défenses du château royal. Port-Vendres, Fort des Bains, cette citadelle a été construite très vite après la révolte des Angelets du Vallespir contre l'instauration de la gabelle dans cette région. Révolte très sévèrement maté en 1670 Citons également pèle mêle La forteresse de Salses, le Château des Rois de Majorque à Collioure, sans oublier la station thermale de Llo où vous pouvez plonger, même par un temps glaciale dans des eaux très chaudes. et tant d'autres lieux à visiter dans une des plus belles régions de France

Bourg Madame

Bourg-Madame, commune située à 56 kilomètres au sud de Prades, dans le canton de Saillagouse, a reçu ce nom en mémoire de Mme la duchesse d'Angoulême ; elle se compose de deux hameaux : Hix et Les Guinguettes. A Hix se trouve l'une des plus jolies petites églises romanes de ce cantons. Non loin de la, le torrent de la Raur, affluent de la Sègre, marque la frontière de la France et de l’Espagne