Lyon - Préfecture du Rhône

Retour

au Département

L'origine de Lyon se perd dans la nuit des

siècles, et il paraît presque impossible de déterminer l'époque

précise de sa fondation. Lors de la conquête des Gaules par César,

c'était déjà une place de quelque importance et le principal marché

des Ségusiens, bâtie un peu au-dessus du confluent de la Saône et

du Rhône. Du temps de Strabon c'était la ville la plus considérable

de la Gaule celtique. Tout porte à croire que cette ville a été

bâtie dans la situation où elle existe aujourd'hui par le consul

Lucius Munalius Plancus, qui la peupla de citoyens romains que les

Allobroges avaient chassés de Vienne. Voici comment l'historien

des Gaulois (A. Thierry) explique son origine : « De graves dissensions

domestiques s'étaient élevées dans l'enceinte des murs de Vienne

durant les guerres de César et de Pompée ; une partie des habitants

avait chassé l'autre ; réfugiés sur les bords du Rhône, près de

son confluent avec la Saône, les bannis viennois y vécurent longtemps

campés dans des cabanes ou sous des lentes. L'année qui suivit la

mort du dictateur, le sénat romain forma le projet de les coloniser

et de leur bâtir une demeure ; il chargea de ce soin le gouverneur

de la province, Plancus, dont il redoutait et voulait occuper l'esprit

turbulent.

A l'endroit où la Saône se jette dans le Rhône, sur

le penchant d'une colline qui la borde à l'occident, était situé

un village ségusien, nommé Lugdunum, Plancus s'en empara, le reconstruisit

et en fit une ville où il établit les exilées. Plus tard Auguste,

charmé de la beauté du site, y attira une colonie militaire, On

la nommait encore Léopolis (ville de Lyon) et Leontopolis. Elle

porta aussi le surnom de Nouvelle-Athènes. Au temps de saint Irénée,

cette ville se nommait Rhodanusia.

Admirablement placé pour

la navigation, Lugdunum s'enrichit et acquit en peu de temps une

assez grande importance commerciale. Auguste en fit la métropole

de la Gaule celtique, qui dès lors changea de nom et prit celui

de Gaule lyonnaise. Il vint lui-même dans cette ville, accompagné

de Tibère, d'une garde nombreuse et d'une cour brillante (l'an 738

de Rome ), et fut reçu dans un palais construit sur le penchant

de la colline de Fourrières, qui prit le nom de palais impérial.

L'empereur séjourna trois ans dans cette ville, où il organisa une

cour et une espèce de sénat semblable à celui de Rome. Il y établit

un collège des soixante qui rendait la justice avec dépendance immédiate

du sénat romain, un athénée où des orateurs s'exerçaient à des disputes

éloquentes, un collège particulier pour les citoyens romains, un

surveillant des collèges, un maître de navigation et des ports,

etc, etc.

Enfin il embellit cette cité de tant de monuments,

il y répandit tant de bienfaits, que soixante nations gauloises,

pour témoigner leur reconnaissance, firent construire en son honneur,

au confluent du Rhône et de la Saône, un temple qui était un des

monuments les plus célèbres de l'antiquité. Agrippa, gendre d'Auguste,

contribua aussi beaucoup à la prospérité de Lugdunum ; il en fit

le point de départ des quatre grandes voies militaires qui traversaient

les Gaules, dont l'une allait aux Pyrénées par les Cévennes, l'Auvergne

et l'Aquitaine ; la seconde, vers le confluent du Rhin et de la

Meuse ; la troisième, à l'Océan par la Bourgogne, et la quatrième

à la Méditerranée par Marseille et Narbonne : on voit encore des

restes considérables de ces voies romaines aux environs de Lyon.

Tibère, pour éterniser la mémoire d'Auguste, qui l'avait choisi

pour héritier, institua les angustaux (prêtres du culte d'Auguste),

et fut honoré lui même d'une statue équestre par les trois provinces

de la Gaule lugdunaise. Caligula habita le palais impérial de Lyon.

Durant son séjour dans cette ville, il commença par soumettre les

particuliers à des taxes, sous le nom spécieux de présents, et ne

craignit pas ensuite de condamner à mort les plus opulents d'entre

eux pour s'emparer de leurs richesses. Ce tyran, d'un caractère

bizarre, aimait les choses ridicules ; il institua près de l'autel

d'Auguste de nouvelles conférences grecques et latines, et prit

plaisir à tourmenter cette foule d'orateurs qui venaient à Lyon

pour disputer le prix d'éloquence, en imposant pour punition aux

vaincus de fournir à leurs dépens des prix aux vainqueurs, et en

les contraignant d'effacer leurs propres ouvrages avec la langue;

en cas de refus, ils étaient battus de verges et même précipités

dans le Rhône. Ce tyran quitta Lyon pour retourner à Rome, où il

fut assassiné. L'empereur Claude orna la ville de Lyon de magnifiques

aqueducs et d'autres monuments. Il obtint, du sénat (l'an 48 de

l'ère Chrétienne) qu'elle serait mise au rang dé cité romaine, et

prononça à ce sujet un discours qui s'est conservé sur deux tables

de bronze, où les Lyonnais le firent graver pour perpétuer leur

reconnaissance.

L'état florissant de cette cité ne fut pas

de longue durée ; le plus terrible incendie dont la mémoire des

hommes ait conservé lesouvenir, et dont Senèque a peint vivement

les affreux effets, anéantit dans une seule nuit cette magnifique

cité. Néron la fit bientôt renaître de ses cendres. Trajan , Adrien

et Antonin concoururent aussi au rétablissement dé sa prospérité,

en y faisant construire de somptueux édifices et en lui accordant

plusieurs privilèges ; ce qui contribua le plus à lui donner de

l'éclat, ce fut l’établissement des foires qui se tinrent chaque

année dans son enceinte, et qui y attirèrent des diverses contrées

de l'Europe et de l'Asie une affluence prodigieuse d'étrangers.

Le commerce ne pouvait se fixer sur un sol plus prospère ; aussi

il s'y développa avec une rapidité étonnante, et y jeta de si profondes

racines, que les siècles et les révolutions n'ont pu l'anéantir.

Lorsqu'après la mort de Pertinax, Albin et Septime Sévère se disputèrent

l'empire, là fortune ayant secondé le premier dans les Gaules, Lyon

se déclara en sa faveur, et, après sa défaite aux plaines de Trévoux,

eut le courage de lui ouvrir ses portes. Sévère entra dans cette

ville en vainqueur irrité et la livra à la fureur de ses soldats,

qui n'en firent qu'un monceau de cendres et de ruines, et passèrent

les habitants au fil de l'épée : dix-neuf mille hommes, sans compter

les femmes et les enfants, périrent dans cet horrible massacre (l'an

197). A peu près vers cette époque, saint Pothin y propagea le christianisme

et y périt avec cinquante-huit de ses disciples. Saint Irénée, qui

lui succéda, succomba avec dix-neuf mille chrétiens dans une seconde

persécution qui eut lieu en 202. Sous les empereurs, Lyon fut encore

prise d'assaut et pillée par les peuples du Nord, qui se disposaient

à y mettre le feu, lorsqu'ils furent surpris et exterminés par Julien.

Vers le milieu du V èmesiècle, Attila, saccagea cette

ville et fit disparaître tout ce qui restait de monuments romains.

En 458, Sidonius Apollinaire livra Lyon à Théodoric, roi des

Visigoths. En 476, Gunderic s'en empara et en fit la capitale du

royaume de Bourgogne, qui subsista près d'un siècle.

Vers la

fin du VIème siècle, Lyon passa sous la domination des

rois de France.

Une armée de Sarrasins venus d'Espagne s'en

empara dans le VIIème siècle, renversa les églises et

les murailles, détruisit une partie des maisons, et passa au fil

de l'épée un grand nombre d'habitants. La protection et les bienfaits

de Charlemagne rendirent à Lyon une partie de sa prospérité ; il

fit relever ses ruines et établit une belle bibliothèque dans le

monastère de l'île Barbe.

Lors du partage de l'empire entre les

enfants de Lothaire, Lyon devint la capitale du royaume de Provence,

situé entre les Alpes, le Rhône et la mer qui échut au prince Charles.

En 879, cette ville passa de la domination

des enfants de Charlemagne sous celle de Boson, à qui la royauté

fut déférée par Vingt-trois prélats : Aurélien, premier archevêque

de Lyon, eut grande part à cette élection. Après la mort de Rodolphe,

roi de Bourgogne, Bûrchard, son frère, archevêque, de Lyon, retint

pour lui cette ville et une partie du Lyonnais, comme étant l'héritage

de sa mère Mathilde. De cette époque date la souveraineté que les

archevêques de Lyon s'arrogèrent, et qui leur fut confirmée par

une bulle de l'empereur Barberousse, en date du 18 novembre 1157.

Un siècle après, les exactions exercées par les officiers de

l'archevêque, l'absence de tous moyens de justice, forcèrent les

habitants de courir aux armes ; ils se formèrent en compagnies,

nommèrent les plus notables pour veiller à la sûreté de tous, organisèrent

le gouvernement municipal, et s'emparèrent des tours et du pont

du Rhône ; cette première révolte se termina par une transaction.

Trente-quatre ans après, la guerre se ralluma entre l'église et

les habitants, qui furent excommuniés par l'archevêque et n'en tinrent

pas compte. Louis IX fut pris pour arbitre; il profita de ces démêlés

pour rentrer en possession de la justice temporelle. Après son départ,

les chanoines recommencèrent la guerre avec une nouvelle fureur,

ils s'emparèrent par surprise du fort de la Madeleine, et passèrent

la garnison au fil de l'épée ; par représailles, les bourgeois furent

surpris pendant la nuit les partisans des chanoines les massacrèrent

inhumainement et livrèrent leurs maisons, aux flammes. Chaque parti

semblait disputer le prix de la fureur : trois fois les habitants

de Lyon montèrent à l'assaut du couvent de Saint Just, où les chanoines

s'étaient retranchés, et ils en furent repoussés trois fois. Enfin

Louis IX envoya de Nîmes des commissaires, les hostilités cessèrent,

et Philippe le Bel, en faisant rentrer la ville de Lyon sous l'autorité

des rois de France, mit fin pour toujours à cette lutte cruelle

et impie.

Sous le gouvernement des rois de France, l'industrie

et le commerce se développèrent avec une activité extraordinaire

: par suite des guerres civiles d'Italie, des familles opulentes,

fuyant la persécution qui désolait ce pays, lui apportèrent des

capitaux et les arts. Les Pazzi, forcés de céder leur fortune aux

Médicis, s'y retirèrent de Florence avec un grand nombre de maisons

de leur parti, et les Génois y jetèrent, au temps de François Ier;

les fondements de ces manufactures de soie qui depuis sont parvenues

à un si haut degré de célébrité. Lyon jouissait alors d'une entière

liberté, était administré par des hommes de son choix, était exempt

d'impôts, et offrait ainsi au commerce toutes les garanties désirables.

Les foires dont Charles VII gratifia cette ville en 1420, mais qui

ne furent organisées définitivement que sous Louis XI, en 1463,

influèrent aussi d'une manière sensible sur les progrès de son commerce

; les privilèges concédés aux marchands qui les fréquentaient firent

affluer une foule d'étrangers industrieux sur les rives du Rhône

; la fortune qu'ils y acquirent les y naturalisa. La décadence de

ces foires commença avec le XVIIIème siècle ; cependant

elles n'ont cessé qu'à la révolution de 1789, et leur suppression

n'a même apporté aucun changement notable dans les opérations commerciales

de Lyon, parce que les manufactures des soieries avaient pris dès

lors une telle extension, qu'elles n'avaient plus besoin de leur

appui pour se soutenir et pour prospérer.

Vers le milieu du XIVèmesiècle,

les rois de France et d'Angleterre ayant licencié leurs troupes

après la paix de Brétigny, des Allemands, des Flamands, des Brabançons,

qui s'étaient mis au service de ces souverains dans l'année même

où la guerre cessa, et qui pour cette raison furent nommés tard

venus, se voyant sans ressources et sans emplois, se mirent à faire

la guerre pour leur compte, pillant sans distinction les sujets

de l'un et de l'autre prince. Campés dans la plaine de Brignais,

à 8 k. de Lyon, ils mettaient à contribution les voyageurs et le

pays. Les Lyonnais sortirent pour aller les débusquer de ce poste,

et c'est à cette affaire, où Jacques de Bourbon et son fils furent

tués, qu'on a donné le nom de bataille de Brignais.

En 1525,

Louise de Savoie, mère de François Ier, convoqua à Lyon,

de sa propre autorité, une assemblée de princes et de notables,

pour procurer la liberté au roi et pourvoir à la défense du royaume.

On y arrêta qu'André Doria, général des galères, et le sieur de

la Fayette, vice-amiral, seraient envoyés vers la côte de Naples

pour retirer le duc d'Albanie et le ramener en France pour défendre

le royaume ; qu'on donnerait ordre au marquis de Saluées de quitter

Savone, et de revenir en France pour le même objet, ce qui fut exécuté

fort heureusement.

En 1560, les calvinistes s'emparèrent de Lyon

par surprise, mais ils n'eurent pas le temps de s'y établir, et

furent chassés des points qu'ils étaient parvenus à occuper par

l'abbé de Savigne. Deux ans après, ces religionnaires surprirent

la ville par un coup de main hardi, y établirent la liberté de conscience,

et ne la rendirent qu'en 1563 au Maréchal de Vieuville. La Saint-Barthélemy

y exerça ses fureurs, et les massacres y furent presque aussi sanglants

qu'à Paris. Après la mort de Henri III, quelques religieux fanatiques

poussèrent Lyon dans le parti de la Ligue ; mais, après l'attentat

de Jean Châtel, cette ville reconnut Henri IV, qui la visita en

1595. La prospérité, de Lyon fut portée à un haut degré sous le

règne de Louis XIV. Cette cité, jusqu'alors peu remarquable sous

le rapport architectural, s'embellit de nouveaux quais et d'un grand

nombre de beaux édifices.

La révolutipn de 1789 lui porta un coup funeste. Les habitants de Lyon, tous adonnés aux arts et au commerce , ne pouvaient voir avec satisfaction une révolution qui, paralysant l'industrie , faisait languir les manufactures , tuait le commerce et froissait ainsi tous leurs intérêts. On ne devait donc pas s'attendre à trouver parmi les Lyonnais beaucoup de partisans de la république, ; et si l'on ajoute aux mécontents de la classe ouvrière el commerçante ceux qui tenaient au clergé et à la noblesse, ou trouvera que le nombre des républicains se trouvait considérablement restreint. Cependant les gens en place et les amis de là liberté furent en assez grand nombre pour former un parti redoutable aux partisans de l'ancien régime et aux modérés. On vit alors dans Lyon deux factions bien distinctes : celle des municipaux, soutenue par la Convention, et celle des sections, composée de républicains purs et de quelques loyalistes déguisés. Il était impossible que le conflit d'opinions ne réveillât les haines particulières, et que ceux qui avaient quelques discussions d'intérêt ne se prévalussent des circonstances pour faire valoir leurs prétentions ; aussi les esprits s'exaspérèrent au point que chacun s'habitua à regarder comme un ennemi irréconciliable celui qui était d'une opinion contraire, et soupirait après le moment qui devait les mettre aux prises. Il se présenta bientôt, et l'orage qui grondait depuis longtemps éclata. Le 29 mai 1793, deux commissaires de la Convention siégeaient à la municipalité avec Châtier, qui, n'ignorant pas qu'il était signalé, avait fait de la maison commune une place d'armes , dans laquelle il se tenait avec les représentants comme dans une forteresse. Les sectionnaires, de leur côté, avaient réuni leur colonne, et se tenaient sur la défensive. Il y eut trois tentatives d'accommodement que Châtier rendit inutiles. Cependant pour ne pas mettre tous les torts de leur côté , les commissaires mandèrent un bataillon de Lyonnais ; mais aussitôt qu'il fut à portée Châtier ordonna, dit-on, une décharge d'artillerie et de mousqueterie. En un instant la place est jonchée de cadavres, et ceux qui échappent au massacre se répandent dans la ville et crient vengeance. De tous côtés on prend les armes , deux colonnes d'environ 2 000 hommes partent de la place Belcour et vont assiéger l'hôtel de ville, qui était défendu par 1 800 hommes et deux pièces de canon. Le siège dura deux heures, au bout desquelles les assiégeants se rendirent maîtres de la porte ; leur victoire toutefois ne fut nullement ensanglantée. les soldats, loin de maltraiter leurs prisonniers, les garantirent de la fureur du peuple. Les deux commissaires de la Convention furent mis en liberté, à condition de faire un récit sincère de la conduite de Châtier, dont la perfidie avait amené le combat. Un premier rapport fait à la Convention nationale sur l'affaire de Lyon avait été favorable aux habitants de cette malheureuse cité ; mais, quatre jours après, les représentants peignirent les Lyonnais comme des rebelles, et demandèrent vengeance pour la représentation nationale méconnue , avilie et outragée en leur personne. Cependant les Lyonnais s'étaient nommé de nouveaux magistrats ; ou créa une commission pour juger les prisonniers faits dans le combat du 29 mai : Châtier seul fut condamné à mort et exécuté ; on garda les autres prisonniers comme otages. Cependant Kellermann, général de l'armée des Alpes, avait besoin de quelques pièces d'artillerie et d'autres objets d'approvisionnement ; il en fait la demande aux Lyonnais, qui s'empressèrent de les lui fournir. Kellermann, sensible à ce trait de dévouement et d'amour pour la patrie, devint l'intercesseur des Lyonnais, et intéressa eu leur faveur Robert Lindet, commissaire de la Convention près l'armée des Alpes. Leur médiation était assez puissant pour faire rentrer la ville de Lyon dans les bonnes grâces du gouvernement français ; mais la perte des Lyonnais était irrévocablement décidée dans les arrêts du destin, et les circonstances ne firent que l'accélérer.

La journée du 31 mai avait écrasé le parti modéré dans la Convention ; et, pendant que Toulon se livrait aux Anglais, Marseille envoyait une armée au secours de Lyon. Ces incidents réunis firent craindre que Lyon, faisant cause commune avec Marseille et Toulon, tout le midi de la France ne se détachât du nord et ne se soulevât contre le gouvernement. Le général Carteaux fut chargé par Kellermann de marcher contre les Marseillais avec un corps de troupes très inférieur, mais qui devait recruter en route des gardes nationales et des volontaires du pays. Carteaux, s'avançant sur la rive gauche du Rhône, s'assure du Pont-St- Esprit et d'Avignon, rencontre l'ennemi à Salon, ensuite à Septèmes, le défait complètement, et prive ainsi les Lyonnais des secours qu'ils attendaient du Midi. Ceux-ci, abandonnés à leurs propres forces, sollicitèrent un armistice ; un député répond ainsi à leur demande : « Rebelles, confessez votre crime, ouvrez vos portes, montrez-vous obéissants, soyez désarmés, et devenez, à force de repentir, dignes de la clémence de la Convention. » Les Lyonnais ne pouvant croire à cette clémence, ni détourner l'orage, le siège est résolu. Une armée de 60 000 hommes , composée des troupes que Kellermann a amenées des Alpes, des gardes nationales des villes et des campagnes voisines de Lyon, et de 500 canonniers destinés au service de 100 pièces d'artillerie, fut bientôt sous les murs, n'attendant que le signal pour foudroyer cette malheureuse ville. Les Lyonnais cependant protestaient hautement de leur soumission au décret de la Convention nationale ; ils avaient accepté, en assemblées primaires, la constitution de 1793, célébré l'anniversaire du 10 août, brûlé les titres féodaux, et invité Kellermann d'assister à cette fête; mais, tout en entretenant avec ce général une correspondance régulière, ils évitaient de communiquer avec les commissaires de la Convention. C'était d'eux cependant que dépendait le sort de leur ville ; s'ils eussent pu se plier à des démonstrations de soumission, peut-être seraient-ils parvenus à les fléchir, et se seraient-ils épargné bien des malheurs ; mais, soit défiance, soit opiniâtreté, ils refusèrent de traiter avec les commissaires de la Convention, et, en ayant reçu des propositions équivalentes à se rendre à discrétion, ils répondirent : « Citoyens représentants du peuple, vos propositions sont encore plus atroces que votre conduite ; nous vous attendons ; vous n'arriverez à nous que sur des monceaux de cadavres, ou la cause de la liberté et de la république triomphera. » Cette réponse ne laissant plus d'espoir de conciliation, on se disposa de part et d'autre au combat.

Dans Lyon toutes les têtes s'électrisent ; chacun court aux armes, et malheur à celui qui montrerait de la lâcheté ou de l'indifférence ! Les femmes ne sont pas les dernières à offrir leurs services ; on les voit se montrer sûr la brèche , et travailler comme des pionniers aux fortifications. On forme une caisse militaire ; mais, comme le numéraire était rare, on le remplace par des billets des principaux négociants. L'immense population de la ville nécessitait des approvisionnements considérables ; on n'épargna ni peine ni dépense pour s'en procurer. Pendant qu'on travaillait ainsi dans l'intérieur à pourvoir la ville de tout ce qui était nécessaire pendant la durée du siège, on ne négligeait rien pour la mettre en état de repousser les attaques du dehors. Un ingénieur, nommé Chennelette, traça des redoutes sur les hauteurs qui couvrent, au nord, une partie des faubourgs de la ville ; ces redoutes furent élevées avec une célérité étonnante ; les maisons furent crénelées; on construisit des batteries, on fondit de l'artillerie ; on fabriqua de la poudre, et l'on ne négligea aucun des moyens qui pouvaient contribuer à la défense de la place. Le midi de la ville était occupé par les maisons des riches négociants, et protégé par le Rhône ; mais sur la plage opposée la ville était découverte; et les édifices , mal défendus par les canons qu'on avait placés sur le quai du Rhône, étaient exposés au feu des bombes et des boulets rouges qui partaient de la rive gauche du fleuve. La principale attaque fut dirigée par Kellermann centre la partie de l'Isthme , au confluent du Rhône et de la Saône, vers le faubourg de la Croix-Rousse. Le quartier de Fourvière, compris dans la grande anse formée par le cours des eaux de la Saône, est attaqué par le faubourg de Vaise ; une autre attaque est dirigée, contre la partie de la ville qui occupe les terrains nouvellement conquis sur les eaux par l'ingénieur Perrache.

A tous ces moyens d'attaque Lyon n'opposa

d'abord que 25 000 hommes commandés par Précy, ancien militaire,

par Virien, ex-constituant, et par Nervo. Ces chefs militaires entretenaient

à l'extérieur des intelligences dont ils faisaient un secret aux

autorités civiles et administratives, et il est avéré aujourd'hui

que l'insurrection lyonnaise était combinée avec les mouvements

des armées ennemies dans la Savoie : les Prussiens et les Autrichiens

devaient pousser les Français au delà des lignes de Weissembourg,

pendant qu'un corps d'armée aux ordres du Prince de Condé, aurait

surpris Huningue, traversé sans obstacle la Franche-Comté, et serait

venu au secours de Lyon. Ce projet échoua, ainsi qu'un autre qui

avait pour but de faire avancer vers Lyon un corps d'émigrés qui

s'étaient réunis dans la Suisse, et auquel le corps helvétique refusa

le passage.

Quoique les assiégeants se fussent avances très près

des murs de la ville, ils n'avaient cependant pu empêcher les Lyonnais

de s'étendre au delà de l'enceinte et d'y prendre des positions

avantageuses pour favoriser les communications: avec Montbrison

et St-Etienne, d'où ils tiraient leurs vivres ; ils étaient en outre

les maîtres du pont d'Oullins, à 4 kilomètres de Lyon, des hauteurs

de Ste-Foi et de celles de la Croix-Rousse. Les bataillons de garde

nationale commandés pour le siège de Lyon ne se décidèrent qu'avec

peine à tourner leurs armes contre leurs concitoyens ; les représentants

eurent besoin de toute leur autorité pour décider l'attaque ; et

le général Kellermann leur déclara par écrit qu'en déférant à leur

réquisition il n'entendait se charger d'aucune responsabilité. Le

résultat de la répugnance des troupes qu'au lieu de faire le siége

de Lyon selon les règles de l'art on se borna à une attaque dirigée

sur les ouvrages extérieurs, que les assiégés avaient étendus assez

loin pour éloigner de leurs habitations le feu des assiégeants.

Ces postes et ces batteries, qu'ils avaient placés au dehors , se

trouvaient journellement et même plusieurs fois dans un jour attaqués,

défendus, pris et repris, en sorte que les pertes se trouvant égales

, les résultats étaient nuls, les assiégés, ou du moins les chefs,

s'opiniâtraient dans leur résistance, parce qu'ils comptaient sur

l'arrivée des Piémontais y qui étaient descendus des montagnes et

avaient envahi le Faucigny, la Tarentaise et la Maurienne. D’un

autre côté l'armée des Alpes, affaiblie, avait été forcée de se

retirer, et l'armée française, eu Savoie, se trouvait tellement

engagée que Kellermann fut obligé de laisser la conduite du siège

au général Dumuy ; pour aller repousser les Piémontais. Son expédition

eut tout le succès possible; mais la Convention jugeant par les

mouvements des armées étrangères, que l’insurection des Lyonnais

n'était pas simplement locale, mais qu'elle était liée aux opérations

des ennemis du dehors, ne garda plus de ménagements, et ordonna

l'incendie de Lyon.

Les batteries de l'est, du nord et du sud

foudroyèrent la ville pendant plusieurs jours et plusieurs nuits,

et portèrent partout la destruction et l'embrasement. Le quartier

St-Clair, les édifices publics et les belles maisons de Bellecour

furent écrasés par les boulets, par les bombes y ou devinrent la

proie des flammes. Tous ceux qui ne combattaient pas se réunissaient

pour arrêter les progrès de l'incendie ; mais, malgré toute l'activité

possible plus de cent maisons furent consumées, des magasins de

munitions, de fourrage, et l'arsenal même y furent dévorés par l'incendie.

Cependant les vivres s'épuisaient ; les communications avec le Forez

étant coupées, les moulins détruits, on commençait à ressentir toutes

les horreurs de la famine. Les femmes voulant que le pain de seigle

ou de froment fût réservé aux combattants, avaient déclaré qu'elles

se contenteraient d'une demi livre de pain d’avoine par jour. Malgré

ces sacrifices et ces privations, toutes les espèces de comestibles

furent bientôt épuisées, au point qu'où fut obligé de faire sortir

de la ville les personnes inutiles à sa défense. L'activité des

assiégeants les avait rendus maîtres des hauteurs de la Croix-Rousse

qui dominent la ville de plus près de nouveaux bataillons, levés

dans le département de la Saône, avaient pressé les travaux de la

pointe de l'Isthme, vers Oullins et Ste-Foi. Une restait plus qu'à

tenter une attaque générale sur les deux côtés de l’ouest et du

sud ; elle fût décidée, et les assiégeants furent bientôt en possession

des deux quartiers de la pointe Perrache et des Brotteaux auxquels

ils mirent le feu. Les Lyonnais pressés: de toutes parts, et ne

comptant plus sur les secours des Piémontais, auxquels Kellermann

avait fait repasser le Mont-Cenis, excédés de besoin et de fatigues,

se lassèrent de prendre part à une querelle dont la fin n'intéressait

que les chefs. Les commissaires de la Convention, instruits de cette

disposition des esprits, firent une proclamation qui eut son effet

; les sections réunies nommèrent des commissaires pour entrer en

négociation. Précy et Virieu, qui avaient été les moteurs et les

chefs de l'insurrection, sentant qu'on ne leur ferait pas de quartier,

sortirent par là porte de Vaise , accompagnés de 3 000 hommes, que

la crainte de l'avenir rendit compagnons de leur fuite. Leur projet

était d'aller passer la Saône à Riottier et de traverser le département

de l'Ain pour gagner la Suisse; mais les représentants envoyèrent

à leur poursuite deux corps de cavalerie qui les mirent en pleine

déroute. En voulant cherchent un asile dans les forêts les plus

épaisses ; le tocsin sonne de toutes parts, des paysans armés de

fourches les poursuivent comme des bêtes fauves et les massacrent

sans pitié, il n'échappa qu'une cinquantaine d'hommes de la colonne

de Précy ; celle de Virieu fut totalement détruite. Le 9 octobre

les républicains prirent possession de tous les postes de là Ville,

et y entrèrent sans éprouver la moindre résistance.

La prise de Lyon produisit une joie extraordinaire

à Paris ; la Convention ne négligea rien pour en tirer le plus grand

parti possible. Elle l'annonça solennellement aux deux armées du

Nord et de là Vendée, qu'une proclamation invita a imiter l’armée

de Lyon. En même temps elle rendit un décret présente par Barrère

et portant : « Il sera nommé une commission extraordinaire pour

juger militairement et sans délai les contre révolutionnaires qui

ont pris les armes dans Lyon. Tous les habitants seront désarmés.

La ville sera détruite; on n'y conservera que la maison du pauvre,

les manufactures, les hôpitaux, les monuments publics et ceux de

l'instruction. Lyon s'appellera désormais Commune-Affranchie ; sur

ses débris sera élevé un monument où seront lus ces mots : «Lyon

a fait la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ».

Collot-d'Herbois

et Fouché furent choisis pour être les exécuteurs de la justice

nationale. Qu'il nous soit permis de pensé que la Convention ne

savait pas à quelles mains elle confiait ce redoutable ministère.

Ces hommes en effet en abusèrent étrangement : ils devaient entrer

en fonction le 10 novembre, jour où fut célébrée à Paris la fête

de la Raison. Les proconsuls préludèrent aux massacres dont ils

allaient ensanglanter Lyon par une semblable fête, où, sous prétexte

d'honorer là mémoire de Châlier, les cérémonies du culte catholique

furent parodiées de la manière la plus grossière; au milieu d'hommes

portant les vases des églises s'avançait un âne, couvert d'une chape

et coiffé d'une mitre ; à sa queue étaient suspendus les livres

de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces livres furent aussitôt

brûlés, et l'on fit boire l'âne dans le calice. Peu de jours après,

Fouché, après avoir fait exécuter en masse les membres de la municipalité

qui avaient instruit le procès dé Châlier, écrivit à là Convention

les termes suivants : « L'ombre de Châlier est satisfaite : ceux

qui dictèrent l'arrêt atroce de son supplice sont frappés de la

foudre ; et ses précieux restes, recueillis par les républicains

viennent d'être portés en triomphe par toutes les rues de Commune-Affranchie

: c'est au milieu même de la place où ce martyr intrépide fut immolé

à la rage effrénée de ses bourreaux que ses cendres ont été exposées

à lavénération publique et à la religion du patriotisme, etc. Nous

le jurons, le peuplé sera vengé : notre courage sévère répondra

à sa juste impatience : le sol qui fut rougi du sang des patriotes

sera bouleversé, tout ce que le vice et le crime avaient élevé sera

anéanti !». Les proconsuls ne tardèrent pas à tenir ce serment ;

nous extrayons les passages suivants de la correspondance de Collot-d'Hèrbois

avec le comité de salut public : « "Les exécutions ne font pas tout

l'effet qu'on devait en attendre. La prolongation du siège et les

périls journaliers que chacun a encourus ont inspiré une réelle

d'indifférence pour la vie, si ce n'est pas tout à fait le mépris

de la mort. Hier un spectateur revenant d'une exécution disait «

Cela n'est pas trop dur ; que ferai-je pour être guillotiné ? Insulter

les représentants. Nous avons ranimé l'action d'une justice républicaine,

c'est-à-dire prompte et terrible comme la volonté du peuple plusieurs

fois vingt coupables ont subi là peine due à leurs forfaits le même

jour... Cela est encore trop lent pour la justice d'un peuple entier

qui doit foudroyer tous ses ennemis à la fois, et nous nous occuperons

à forger la foudre »

Il faudra , écrivait le 12 décembre au conseil général de la commune un agent des deux représentants, Pelletier « Il faudra disséminer tous ces Lyonnais dans divers points de la république, et réduire cette cité, aujourd'hui de 140 000 âmes, à 25,000 au plus ; les représentants du peuple (Fouché et Collot d'Herbois) ont substitué aux deux tribunaux révolutionnaires qu'ils avaient créés un comité de sept juges. Cette mesure était indispensable : les deux tribunaux, sans cesse embarrassés par les formes, ne remplissaient pas les vœux du peuple ; les prisonniers entassés dans les prisons, les exécutions partielles ne faisaient plus que peu d'effet sur le peuple ; le comité des sept juge sommairement, et leur justice est aussi éclairée qu'elle est prompte. Le 14 frimaire soixante de ces scélérats ont subi la peine due à leurs crimes par la fusillade ; le 16 frimaire deux cent huit ont subi le même sort ; le 18 soixante-huit ont été fusillés et huit guillotinés ; le 19 treize ont été guillotinés ; le 21 la fusillade en a détruit en masse cinquante trois. Sous peu de temps les coupables de Lyon ne souilleront plus le sol de la république. »

On ne peut sans horreur lire dans les récits contemporains les détails de ces épouvantables exécutions. « Les premiers députés, disent les Lyonnais dans une pétition qui fut lue le 20 décembre à la Convention, avaient pris un arrêté à la fois juste, ferme et humain ; ils avaient ordonné que les chefs conspirateurs perdissent seuls la vie, et qu'à cet effet on instituât deux commissions, qui, en observant les formes, sauraient distinguer le conspirateur des malheureux qu'avaient entraînés l'aveuglement, l'ignorance et la misère. » Cent treize coupables furent condamnés par ces commissions et exécutés. C'était à ce nombre que s'élevait le chiffre des guillotinés à la date du 4 décembre. « Alors , continuent les pétitionnaires, de nouveaux députés se sont plaints que le sang ne coulait pas avec assez d'abondance et de promptitude, et ils ont organisé une commission révolutionnaire composée de sept membres, chargés de se transporter dans les prisons et de juger en un moment les nombreux détenus qui les remplissent. A peine le jugement est-il prononcé, que ceux qu'il condamne sont exposés eu masse au feu du canon chargé à mitraille. Ils tombent les uns sur les autres frappés par la foudre, et, souvent mutilés, ils ont le malheur de ne perdre à la première décharge que la moitié de leur vie. Les victimes qui respirent encore après avoir subi ce supplice sont achevés à coup de sabre et de mousquet. Tant de désastres disparurent, sous le consulat et sous l'empire, et Lyon devint plus florissante que jamais ; sa prospérité fût l'objet constant de la sollicitude de Napoléon pendant tout son règne. En 1814, le général comte de Bubna, venant de Dole avec, le gros de son corps d'armée, se porta sur Lyon. Le général Meusnier occupait cette ville importante avec une poignée de soldats destinés à agir sur la droite de la Saône. Au premier bruit du danger que courait Lyon, Napoléon sentit la nécessité de défendre la seconde ville de l'empire, dont la reddition pouvait offrir un exemple contagieux. Le sénateur Chaptal, commissaire extraordinaire, fui envoyé à Lyon avec quelques agents pour provoquer le peuple à prendre les armes, afin d'en imposera l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts venant en poste de l'armée de Catalogue, et attendus avec d'autant plus de confiance qu'ils faisaient partie de l'armée du maréchal Suchet, duc d'Albuféra. On savait que cette armée se distinguait autant par son courage que par sa discipline. Le maréchal Augereau était eu route, et venait se mettre à la tête des colonnes qu'en se flattait de rassembler assez tôt dans Lyon, pour en assurer la défense. Les Autrichiens occupaient déjà Miribel, Montluel, Chalamont et Meximieux ; leurs avant-postes n'étaient plus qu'à 12 kilomètres de Lyon, dépourvu de troupes suffisantes pour le préserver d'un coup de main. Le maréchal Augereau arrive, et, ne trouvant aucun moyen de défense, il poursuit sa route, espérant réunir des troupes à Valence sur le Rhône. Le général Meusnier, avec sa faible garnison, secondé par le peuple, fait tête à l'orage. Le lendemain, à l’entrée de la nuit, une vive fusillade s'engage vers la porte St-Clair, entre les deux avant-postes français et autrichien ; les premiers se replient, et les Autrichiens pénétrèrent jusqu'au faubourg sans oser pousser plus loin leurs attaques circonspectes. Le général Meusnier ordonne à la garnison de reprendre les avant-postes ; le 24ème régiment s'avance jusqu'au village de Calvine, poste militaire important, et force à la retraite les premiers détachements ennemis. Le même jour arrivent de Valence douze cents hommes d'infanterie de ligue ; une immense population se porte à leur rencontre et les accueille avec des cris de joie, comme des libérateurs. Soudain toutes les maisons du faubourg de la Guillotière, du quai du Rhône, de la place des Terreaux, sont illuminées ; c'est à qui offrira vivres et asiles à ces braves accourant à la défense de la seconde ville de l'empire, menacée par douze à quinze mille Autrichiens : ces têtes de colonnes avancent aussitôt sur l'ennemi, qui cessa aussitôt toutes démonstrations offensives. Vingt pièces de canon et neuf cents hommes entrent encore dans Lyon, et le 21 arrivent aussi deux cents hommes de cavalerie légère, ayant le maréchal Augereau à leur tête. Le général Bubna évacue immédiatement tous les postes aux environs de la ville, et, continuant le 22 son mouvement rétrograde, il se porte de Montluel à Meximieux et au Pont-d'Ain.

Lyon et Mâcon se trouvent ainsi dégagés en même temps. Le maréchal Augereau adresse aussitôt aux Lyonnais une proclamation énergique en ces termes « Je vous ai trouvés désarmés devant un ennemi faible en moyens etincertain dans ses mouvements. Vous frémirez, Lyonnais, d'avoir été insultés dans vos murs par un ennemi fier d'un instant de surprise. Marchons en avant, et ne laissons à l'armée qui accourt pour vous défendre, que le soin de poursuivre jusqu'aux frontières l'ennemi que vous avez déjà mis en fuite. » , Le maréchal, se disposait à prendre l'offensive, espérant chasser les Autrichiens de Chambéry, où ils venaient d'entrer, et de marcher droit sur Genève, pour manœuvrer ensuite sur les derrières de la grande armée alliée en Franche-Comté et en Suisse. Cependant, Chalon-sur-Saône, malgré sa première résistance, venait de succomber. Le général Legrand s'était efforcé en vain d'y rassembler des forces suffisantes. Le prince de Hesse-Hombourg avait fait attaquer la ville, s'en était emparé, et y avait pris quelques canons. Le général Bubna occupait tout le pays, depuis les environs de Grenoble sur sa gauche jusqu'aux portes de Mâcon sur sa droite, ayant son centre à Bourg-en-Bresse. La prise de Chalon ne pouvait compenser l'échec reçu devant la seconde ville de l'empire ; l'effet moral surtout fut prodigieux en faveur de Napoléon ; et dès lors on jugea la défense nationale praticable et le seul moyeu de salut. Tout fut employé afin d'exciter le peuple à s'armer pour défendre pied à pied le sol de la patrie. Le 18 mars au soir, toute l'armée avait pris position à Limonet. La journée du 19 se passa d'un côté en préparatifs d'attaque, et de l'autre en dispositions pour recevoir la bataille. La droite de l'armée française, formée par la division Pannetier, occupait Dardilly ; le centre, commandé par le général Meusnier, était poste à Limonet eu avant du faubourg de Vaise, et le général Digeon, avec la gauche, défendait la route de Tarare. Le 20 mars, à la pointe du jour, le maréchal Augereau, s'étant porté sur la ligne de l'ennemi pour faire une reconnaissance générale, se vit immédiatement attaqué sur tous les points. L'armée autrichienne montra quarante mille hommes, dont treize mille de cavalerie, et soixante pièces de canon. La lutte était inégale ; en peu de temps la position de Limonet fut tournée le long de la Saône ; celle de Dardilly étant déflanquée, le général Pannetier l'abandonna également. Le général Digeon tint plus longtemps à Latour et à Grange-Blanche, opérant ensuite sa retraite en bon ordre. Vers deux ou trois heures l'armée en retraite fut acculée au faubourg de Vaise, couronnant les hauteurs. Lyon offrait un aspect désolant. Décidé à défendre la position de la Duchère, le maréchal Augereau y reçut le choc de l'ennemi, et y fut longtemps exposé de sa personne au feu des Autrichiens. Dans cet instant critique le général Digeon exécute plusieurs charges brillantes, prend dix pièces de canon à l'ennemi, lui fait neuf cents prisonniers, et pare ainsi au danger d'une trop vive poursuite et d'une retraite en désordre. L'armée française, si inférieure en nombre, soutint ce combat inégal en débordant par sa droite toute la gauche de l'ennemi, et s'emparant ainsi de la route de Lyon à St-Etienne. Les différentes actions commencées à Limouet ne finirent qu'aux portes de Lyon et à la nuit. L'ennemi, à la faveur de sa supériorité numérique, pouvait entrer à Lyon eu vainqueur, et user de tous ses droits. La consternation et le découragement régnaient dans la ville : les blessés y refluaient ; on y était partout dans l'agitation et dans le trouble. Les administrations s'étant assemblées le soir même pour aviser aux moyens de soustraire Lyon aux dangers qui le menaçaient, le maréchal Augereau prit séance au milieu des autorités ; il ne leur dissimula rien de la gravité des conjonctures , leur fit connaître au juste la situation respective des deux armées, déclarant que Lyon ne pouvait être défendu sans être exposé à tous les désastres d'une ville prise d'assaut. La retraite fut décidée ; elle s'effectua dans la nuit même par le pont de la Guillotière, l'armée se portant sur Vienne. Les généraux Barbet et Digeon formèrent l'arrière garde, le général Barbet ayant rejoint l'année par le pont Morand. Le comte de Bondy, préfet du Rhône, qui pendant cette pénible et douloureuse campagne avait concouru à maintenir l'ordre dans Lyon et pourvu aux immenses besoins des habitants et de l'armée, laissa au maire une instruction à l'effet de réclamer une capitulation favorable. M. de Fargues, commissaire de la municipalité, se rendit au quartier général autrichien, et de là il obtint sans peine que la sûreté publique serait garantie et respectée, et que la garde lyonnaise ferait concurremment le service avec la garnison. Après l'abdication de Napoléon, Lyon n'insulta point à son malheur ; et lorsqu'il se présenta devant ses murs en 1815, cette ville lui ouvrit ses portes et le reçut avec enthousiasme.

Lyon ville d'art

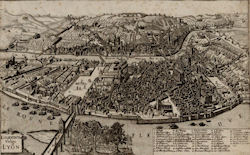

La ville de Lyon est dans une belle situation,

sur la ligne du chemin de fer de Paris à Marseille, et sur celle

de la Méditerranée au Rhin, au confluent du Rhône et de la Saône,

entre lesquels la plus grande partie de cette ville se trouve resserrée;

au nord, elle est dominée par les montagnes de Fourrières et de

St-Sébastien, qui s'élèvent en amphithéâtre sur le bord de la Saône.

Le site en est infiniment riche et pittoresque ; les deux fleuves

qui le baignent, les coteaux couverts de verdure et de maisons qui

le bornent, les aspects variés que présentent les deux rives de

la Saône, la perspective des Alpes groupées à l'orient, concourent

à en faire une des villes les plus intéressantes du monde. De la

montagne de Fourrières on embrasse d'un seul coup d'œil l'ensemble

de cette ville et tous ses grands monuments ; l'aspect que présentent

ses rues, ses ponts, ses places, ses quais; ses édifices, son active

population, présente un des plus beaux panoramas de l'Europe.

Si la ville de Lyon n’est, par sa population, que la troisième ville

de France, sa position en fait un point clé de notre pays. C’est

l’un des grands carrefours de l’Europe et l’un des principaux axes

de communication de notre pays. Lyon relie le Nord avec le Sud,

de même que Lyon relie l’Est à l’Ouest. Son patrimoine architectural

est remarquable par la beauté des édifices qui la meuble. Lyon,

une ville à trois visages.

Le vieux Lyon, blotti au pied de la

colline de Fourvière, c’est là que se situe les fameux « Bouchons

lyonnais » où coule à flot le troisième fleuve de Lyon. Quartier

plein de vie qui dès que survient le soir, les lyonnais viennent

déguster l’andouillette de Lyon, les pieds paquet et autre tablier

de Sapeur en buvant le célèbre Beaujolais. C’est le quartier qui

regorge de demeures de la Renaissance, mais c’est aussi le quartier

de la grande cité romaine que fut Lugdunom et dont les trésors se

dévoilent lors de chaque chantier.

N’oublions pas les célèbres

traboules, ces passages, presque clandestins qui relient entre elles

les rues du vieux Lyon

C’est au pied de la colline de Fourvière

que s’élève la cathédrale Saint Jean, qui vit dans ces murs se dérouler

de très nombreux conciles. Un pape y fut même consacré en la personne

de Bertrand de Goth, élevé à la dignité pontificale sous le nom

de Clément V.

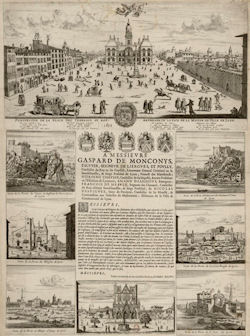

Le second visage de Lyon est la presque qu’ile

limitée par la Saône est le Rhône, c’est dans cette partie que s’élève

la ville du XVIIème siècle. Et c’est en ce lieu que s’élève

les plus beaux monuments de la ville, l’hôtel de ville, certainement

le plus bel édifice de ce genre qui existe en France, construit

par l’architecte lyonnais Simon Maupin entre 1646 et complètement

achevé et 1655. Le grand théâtre, le palais des beaux art, la bourse,

la préfecture, l’hôtel de ville sont tous regroupés dans la presqu’ile.

C’est à l’architecte Perrache, que le confluent du Rhône et de la

Saône a été repoussé de plus deux kilomètre.

La troisième visage de Lyon se trouve sur la rive gauche du Rhône et c’est là que s’élève le Lyon du XXème avec son tout nouveau quartier de la Part Dieu, dominé jusqu’à peu de temps par le « Crayon » et qui sera relégué au second plan par un immeuble encore plus haut que lui. Quartier des affaires, des commerces et qui ouvre la voie vers la banlieue lyonnaise, là où se situe les cités dortoirs de la grande métropole lyonnaise qui compte un peut plus de deux millions d’habitants. Un lieu incontournable de Lyon est le célèbre parc de la Tête d’Or, un immense parc de verdure avec son zoo, sa remarquable roserais et où les amoureux de Lyon viennent se faire photographier le jour de leurs épousailles.

La fête des Lumière de Lyon

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025