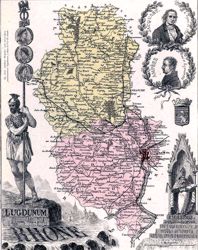

Histoire du Rhône

Le territoire qui forme le département

du Rhône avait été habité primitivement par les Ségusiens, peuple

gaulois de la clientèle des Éduens. Inférieurs, pour l'importance

politique aux Éduens, aux Arvernes et aux Séquanais, les Ségusiens

n'ont pas eu une histoire particulière ; ils se sont attachés

à la destinée du peuple qui étendait sur eux son vaste patronage

et ont eu le même sort. Le voisinage des colonies phéniciennes

et phocéennes de la Méditerranée et de la province romaine exerça

quelque influence sur leurs mœurs et leur caractère ; ils se

montrèrent mieux disposés que le reste des populations gauloises

à subir la domination de Rome.

On sait que, 124 ans avant

Jésus-Christ, le consul Domitius Ahenobarbus était intervenu,

par l'intermédiaire de Marseille, dans un démêlé survenu entre

la confédération des Éduens et celle des Arvernes unie aux Allobroges.

Biteuth, roi des Arvernes, fut vaincu dans une grande bataille.

C'est dans cette occasion qu'il fut donné aux Ségusiens de voir

pour la première fois les légions romaines. Les romains n’occupaient

qu'un seul établissement de quelque importance a Forum Segusianorum(Feurs),

César compta ce peuple au nombre de ses alliés lorsqu'il

soumit les Gaules ; une seule fois ils se-soulevèrent ; ce fut

en l'an 52, dans cette dernière grande campagne où toutes les

confédérations galliques, si longtemps divisées, se réunirent

autour de l'Arverne Vercingétorix. Mais le héros de l'indépendance

gauloise succomba, et les anciens alliés de Rome se firent aisément

à la domination nouvelle.

Ils n'eurent d'ailleurs pas à se plaindre

d'avoir à subir ce joug. Cette peuplade secondaire de la Gaule,

acquit tout d'un coup, par la fondation de la ville de Lyon,

la position la plus haute importance dans toute la Gaule.

Les Ségusiens furent compris par Auguste dans la province

Lyonnaise, puis dans la première Lyonnaise, par Dioclétien,

lors de la nouvelle division de l'empire en 292.

A la dissolution

de l'empire romain, ce pays fut l'un des premiers qui vit les

invasions barbares ; les Burgondes s'établirent au milieu d'eux

de 413 à 419. Le contact des barbares fut pénible à ce peuple

presque façonné à la politesse romaine, si l'on en croit le

portrait que le poète de Lyon, au Vème siècle, Sidoine

Apollinaire, trace des nouveaux venus « Que faire au milieu

de ces géants de sept pieds ? Est-il permis d'écrire rien d'élégant

au milieu de soldats dont la longue chevelure est imprégnée

de beurre aigre, et qui parlent une langue que nous ne comprenons

pas ? Peut-on chanter quand on a l'âme et le visage tristes

? Vos yeux sont bien heureux de ne pas voir des gens semblables,

et vos oreilles de ne pas les entendre Heureux, surtout votre

odorat de ne pas sentir ces hommes puants qui mangent par jour

dix bottes d'oignons ! Quelle muse se ferait comprendre au milieu

d'ivrognes criant toujours pour égayer leurs débauches ! De

tels dominateurs, comme vous le pensez, mettent de terribles

obstacles au désir qu'on aurait d'être joyeux. Mais je m'arrête

de peur qu'on ne prenne ceci pour une satire et qu'un ne me

dénonce aux Bourguignons. »

Les anciens Ségusiens n'étaient cependant

pas les plus mal partagés des peuples de la Gaule, et leurs

maîtres étaient réputés les plus doux entre les barbares ; Paul

Orose prétend qu'ils traitaient les Gaulois parmi lesquels ils

vivaient moins en sujets qu'en frères, et tout en faisant la

part de l'exagération de ce témoignage, nous avons la certitude

qu'ils se montrèrent moins durs envers les populations conquises

que les Wisigoths, et surtout que les Francs. Les Ségusiens

purent comparer les dominations burgonde et franque quand, en

534, à la suite des démêlés des fils de Clovis et de Gondemar,

fils et successeur de Gondebaud, ils eurent pour maître Childebert,

roi de Paris. A la mort de ce roi en 558, ils furent réunis

au reste de la monarchie franque par Clotaire et, après ce dernier,

ils passèrent à son fils Gontran (561).

Les maux de toute

nature fondirent à cette époque sur le pays. Ce furent d'abord

les fleuves qui débordèrent, puis une disette générale suivie

de la peste enfin une nouvelle invasion aussi terrible que les

précédentes, celle des Sarrasins, qui s'emparèrent de Notre-Dame-de-Fourvière,

capitale du pays et n'en furent chassés que par Charles-Martel

en 732. Au temps de Charlemagne, le Lyonnais respira sous la

bienfaisante administration du sage et savant. Leydrade, ami

du roi germain, qui lui-même, dit-on, eut un instant l'intention

de venir habiter, près de Lyon, le célèbre monastère de l'ile

Barbe.

Le Lyonnais échut à Lothaire, par suite du traité

de Verdun signé en 843. Cet empereur le laissa à son fils Charles,

qui le transmit à son second fils Lothaire II le Jeune puis,

un an après la mort de ce prince, la province lyonnaise et le

Beaujolais qui se trouve plus au nord, et qui jusque-là avait

suivi les mêmes vicissitudes, entrèrent, par le traité de Mersen

signé en 870, dans le partage de Charles le Chauve. Cette même

année, ces deux provinces, réunies au Forez, furent données

au comte Guillaume Ier, dont le fils, Guillaume II,

rendit la dignité de comte de Lyon héréditaire dans sa famille.

Guillaume II eut deux fils, Artaud et Bernard ; l'aîné, comte

de Forez, réunit à cette province le comté de Lyon ; Bernard

eut pour sa part le Beaujolais, qui, à partir de 920, eut une

existence distincte et une histoire particulière

A la faveur

des troubles que les incursions normandes, la déposition de

l'empereur Charles le Gros et l'établissement de la féodalité

amenèrent sur tout le sol gaulois, un seigneur, Rodolphe, fils

de Conrad, comte d'Auxerre, s'était fait proclamer, en 888,

roi de la Bourgogne transjurane. Son fils Rodolphe II avait

réuni la Provence à ses États. Le Lyonnais, situé dans une position

intermédiaire entre la France et ce royaume de Provence, devint

d'autant mieux un fief indépendant que les derniers Carlovingiens

et les nouveaux rois d'Arles s'en disputaient la mouvance.

En 955, Lothaire, fils de Louis d'Outre-Mer,

,mariant sa sœur Mathilde au roi d'Arles, Conrad le Pacifique,

lui donna en dot ses droits de suzeraineté sur le comté de Lyon.

Le comte était alors Artaud, qui gouverna de 920 à 960. Giraud

1er de 960 à 990, puis Artaud II, l'un des bienfaiteurs

de l'abbaye de Cluny de 990 à 1007, lui succédèrent.

Ce dernier

laissait deux fils en bas âge l'ainé, Artaud III, succéda à

son père dans le Lyonnais. Le gouvernement d'Artaud III fut

plein de vicissitudes. Lyon avait pour archevêque un membre

de la famille suzeraine des rois d'Arles, Burchard, fils de

Conrad le Pacifique et frère de Rodolphe III, dernier prince

qui régna. Ce Burchard regarda le comté de Lyon comme son apanage

et en fit hommage à l'empereur allemand Conrad le Salique, le

même qui, à la mort de Rodolphe III, hérita de la Bourgogne

transjurane et du royaume d'Arles. Chassé du Lyonnais, son héritage,

Artaud 1II, y rentra les armes à la main avec l'appui de son

frère et peut-être aussi à la sollicitation secrète des Capétiens

de France, qui pouvaient ne pas voir avec plaisir la suzeraineté

du Lyonnais passer à l'empire. Burchard fut à son tour chassé,

puis il revint par la toute-puissante protection de sa famille,

et un accord fut conclu entre le comte et l'archevêque. Le comte

abandonna grand nombre de ses droits seigneuriaux sur sa riche

capitale, Lyon, et reçut, en échange, des terres que l'archevêque

possédait dans le Forez. Artaud survécut peu à cet arrangement

; sa mort, son frère Giraud joignit le titre de comte du Lyonnais

à ceux de comtes de Roannais et de Forez qu'il possédait déjà

mais ce titre fut plus nominal que réel.

L'archevêque Burchard

mourut en 1031 et eut pour successeur son neveu Burchard, qui

considérait le titre de son oncle comme un droit héréditaire.

Giraud prit les armes, expulsa le nouvel archevêque et voulut

le remplacer par un de ses fils ; mais Burchard recourut à l'empereur

allemand Conrad, auquel il avait renouvelé l'hommage et le serment

déjà prêté par son oncle. Conrad envoya une armée, chassa Giraud

et son fils, rétablit Burchard et lui donna toute autorité.

C'est ainsi que la ville de Lyon échangea la domination immédiate

de ses comtes contre celle de ses archevêques ; Giraud ne reparut

plus dans la ville, et son fils, Artaud IV, tout en prenant

le titre de comte du Lyonnais de 1058-1076), fit du Forez, qu'il

possédait également, le lieu habituel de son séjour.

Rien n'égale la barbarie et la brutalité

de cette époque; la misère était générale parmi les populations

du Lyonnais; les dissensions des seigneurs, loin de profiter

à leur repos, redoublaient la tyrannie et les exactions que

chacun se croyait en droit d'exercer. La plus haute classe de

celle société féodale n'échappait pas à la sauvage férocité

des mœurs germaines que la religion était insuffisante à contenir,

et que ne tempérait pas encore la politesse de la chevalerie

et de ses institutions.

Entre autres enfants, Giraud II,

père d'Artaud IV, avait eu deux filles ; l'une d'elles, Botulfe,

épousa Guigues de L'Arieu, l'un des principaux seigneurs du

Forez. L'autre, Prève, bien que d'une éclatante beauté et recherchée

par de fiers barons, fut touchée de la grâce et ne voulut avoir

que le Seigneur pour époux, dit la légende. Ses jours s'écoulaient

dans un monastère au milieu des prières et d'un pieux recueillement,

quand un des chevaliers qui avaient brigué sa main s'en vint

la trouver et s'efforça de l'arracher à sa retraite ; vainement

Prève lui rappela qu'elle avait consacré à Dieu sa virginité

et que tenter de la détourner de ses devoirs était une entreprise

sacrilège ; ni larmes ni touchantes raisons ne purent convaincre

celui qui l'obsédait. Alors, la fille du comte lyonnais s'enferma

dans une noble fierté et chassa de sa présence un homme qui

ne craignait pas d'outrager Dieu ct l'une de ses servantes jusque

dans son sanctuaire. Le chevalier, plein de courroux, partit

méditant une terrible vengeance il vint à la cour de Giraud

et alla trouver ses trois fils Artaud, Geoffroy-Guillaume et

Conrad. « Savez-vous, leur dit-il, pourquoi votre sœur Prève

a rejeté avec mépris les plus braves de vos amis et tous les

seigneurs des deux comtés ? C'était pour se retirer, sous prétexte

de religion, dans un lieu reculé et y vivre en débauche avec

serfs et vilains. » Les jeunes gens le crurent ; ils prirent

leurs armes, montèrent vite leurs chevaux et coururent au monastère.

Prève était en prière ; mais, sans vouloir rien voir et rien

entendre « La voilà donc s'écrièrent-ils, celle qui déshonore

le comte et les fils du comte ! Et ils lui plongèrent une épée

dans les reins, puis ils coupèrent sa tête et jetèrent le cadavre

dans un puits ensuite ils revinrent contents d'avoir vengé leur

honneur. Mais voilà que la stérilité frappa toute la contrée

et que des signes de feu annonçaient dans le ciel le courroux

céleste ; si on cherchait de l'eau dans le puits où avait été

jeté le corps de l'innocente, on n'en tirait que du sang, et,

à l'endroit où avait roulé sa tête, sur une dalle de pierre,

avait fleuri un lis d'une éclatante blancheur ; en même temps,

une voix du ciel ne cessait de répéter aux fils de Giraud «

Votre sœur n'était pas coupable. » Convaincus par ces manifestations

de la volonté divine, ils s'en retournèrent au couvent, donnèrent

la sépulture au corps de la jeune fille, lui consacrèrent une

fondation pieuse, et depuis ce temps Prève compte, dans le martyrologe,

au nombre des vierges saintes.

A Burchard succéda, dans l'évêché de

Lyon, Humbert, et c'est par suite de l'arrangement convenu entre

lui et Artaud IV que ce dernier quitta Lyon.

Les successeurs

d'Artaud IV ne furent guère comtes du Lyonnais que nominalement

; Wedelin, 1016 ; Artaud V, 1078 ; Guillaume III 1085 ; Ide

Raimonde et son époux Guigues ou Guy de Viennois, 1097 ; Guigues

II, 1109 ne résidèrent pas dans le pays. Mais Guigues III, qui

remplaça dans le titre de comte son père Guigues II en 1137,

et qui, après avoir atteint, sous la tutelle du roi de France,

Louis VII le Jeune, l'âge de majorité, fit une guerre heureuse

à Guillaume II, comte de Nevers, prétendit revenir sur les anciennes

conventions passées entre son aïeul Artaud IV et l'archevêque

Humbert. C'était, dit un historien de la vie de saint Bernard

une grande injustice envers l'Église ; dans la guerre que Guigues

avait soutenue contre le comte de Nevers, bien inférieur en

force à son adversaire, il aurait été infailliblement battu

sans les prières du saint et la protection manifeste que Dieu

accorda à son intercession. Quoi qu'il en soit, Guigues ne se

montra pas reconnaissant. Héraclius de Montboissier, archevêque

de Lyon, avait obtenu, en 1157, de l'empereur Frédéric Ier,

par une bulle d'or, datée d'Arbois le 19 novembre, l'exarchat

du royaume de Bourgogne, avec tous les droits régaliens sur

la ville de Lyon. Guigues, qui voulait conserver au moins sa

prépondérance, sinon gouverner seul, dans cette capitale de

l'un de ses comtés et ne reconnaitre d'autre suzeraineté que

celle de Louis VII, s'offensa de cette concession et entra dans

Lyon à main armée ; les partisans du prélat furent maltraités

; les clercs surtout furent malmenés grandement on pilla leurs

maisons, et l'archevêque fut obligé de sortir de la ville où

il ne rentra que l'année suivante, exerçant un pouvoir précaire

jusqu'à sa mort survenue en 1163, sans cesser un instant d'être

molesté par son terrible adversaire.

L'empereur Frédéric, qui n'avait aucunement

abandonné ses droits de suzeraineté sur sa capitale du Lyonnais,

malgré la prétention de Guigues à se reconnaitre vassal de Louis

VII voulut l'année suivante élever une forteresse sur le territoire

de Lyon. Le comte chassa les ouvriers et les menaça, s'ils revenaient,

de les faire tous pendre. En même temps, il entretenait les

dissensions qui, à la mort d'Héraclius, s'étaient élevées dans

le chapitre, pour le choix de son successeur, et s'installa

dans la ville mais il en fut chassé par Drogon, l'un des deux

candidats à l'archevêché, qui, après l'avoir emporté sur son

rival Guichard, recourut au comte de Mâcon, arma ses partisans

et chassa le comte.

Guigues recourut alors à son protecteur

naturel, Louis VII, qui faisait en Auvergne la guerre au comte

Guillaume. « Seigneur, lui écrivit-il, je m'étonne qu'étant

votre homme à tant de titres, qu'ayant été fait chevalier par

Votre Majesté, laissé par mon père sous votre garde, et d'ailleurs

votre vassal, je n'aie rien appris de votre arrivée en Auvergne

; cependant je serais dans votre armée sans le comte de Mâcon,

Girard, et les schismatiques de Lyon qui sont entrés à main

armée sur ma terre ; ils sont venus non seulement pour me dépouiller

s'ils le pouvaient, mais encore pour transporter mon comté,

qui relève de votre couronne, à l'empire teutonique. S'ils y

réussissaient, ce serait un outrage sanglant qu'ils vous feraient

en face et au mépris des armes que vous avez entre les mains.

Que Votre Majesté prenne donc les mesures convenables pour mettre

son honneur à couvert et mes domaines en sûreté. » Louis écouta

favorablement son baron il alla le trouver dans la capitale

du Forez, et, en retour de la bonne réception que lui fit le

comte, il lui accorda, sur sa demande, l'investiture de l'abbaye

de Savigny. Mais ce fut dans le pays une source de querelles

; Humbert III, sire de Beaujeu, protecteur et patron, en vertu

de ses droits héréditaires, de l'abbaye de Savigny, s'opposa

à cette concession et força Guigues d'y renoncer solennellement

en présence même de Louis et de sa cour. Le roi, pour dédommager

son serviteur, lui donna la garde des grands chemins, dans l'étendue

des deux comtés du Forez et du Lyonnais.

Cette concession est d'une haute importance

dans l'histoire générale de la France ; elle nous apprend, en

effet, qu'à une époque qui précède le règne de Philippe-Auguste,

et où la féodalité était encore toute puissante, le roi conservait

la garde des grands chemins dans toute l'étendue du royaume,

et que les seigneurs particuliers ne la tenaient dans leurs

domaines qu'en fief et de la munificence royale. C'est que ce

droit était l'un des plus importants et de ceux que la royauté

n'a perdus que localement et qu'elle s'est efforcée le plus

tôt de reconquérir ; il donnait la connaissance et justice des

crimes commis sur les grands chemins.

L'archevêque Drogon

fut chassé par Guichard; mais la contestation pour la prééminence

dans Lyon continua entre Guigues et le nouveau prélat. Il y

eut un premier accord en 1167, à la suite duquel la querelle

s'envenima de nouveau et ne s'apaisa qu'en 1173 par la cession

absolue que le comte fit de ses droits en échange d'une somme

d'argent et de terres dans le Forez. Cet accord fut approuvé

par les papes Alexandre III et Lucius III et ratifié par Philippe-Auguste,

en 1183, qui reçut de Jean aux belles mains, alors archevêque,

hommage pour la partie de la ville située sur la rive droite

de la Saône, tandis que l'empereur Frédéric se faisait prêter

serment pour le territoire de la rive gauche. C'est ainsi que

fut consacrée cette distinction qui, de nos jours, s'est maintenue

par la tradition et subsiste encore parmi les bateliers du fleuve

dans leurs dénominations de France et Empire appliquées en opposition

à l'une et l'autre rive.

Au milieu de la guerre dont Lyon

fut le théâtre entre les habitants et les archevêques, les rois

de France commencèrent à intervenir et jeter les fondements

de leur domination prochaine. Lyon était alors, et elle est

à peu près restée depuis, tout le Lyonnais ; Guigues, qui abdiqua

la dignité en 1199, et ses successeurs se bornèrent à la possession

du Forez ; ils retenaient bien quelques restes de leur ancienne

suprématie sur le comté de Lyon mais ces droits se bornaient

à peu de chose et s'amoindrissaient chaque jour. C'est ainsi

que Guigues V reconnut par une charte, en 1224, que plusieurs

lieux, Saint-Rambert, Bonson, Chambles, Saint- Cyprien et Saint-Just,

où ses successeurs et lui avaient le droit de taille à volonté,

étaient francs alleux de l'abbaye de Sainte Barbe Il s'en désista

et accorda aux habitants le pouvoir de donner, vendre, obliger,

aliéner leurs fonds sans retenir pour lui autre chose que ses

droits saufs et sa pleine seigneurie sur les biens que ces mêmes

habitants auraient dans d'autres paroisses. Quant à la capitale,

elle continua d'être agitée par les discordes des habitants

et de leur prélat. Une constitution du pape Grégoire X, en 1273,

ne mit pas un terme aux animosités ; les Lyonnais, à l'occasion

d'une rivalité qui s'était glissée dans l'église entre l'archevêque

et les chanoines, au sujet de l'exercice de la justice, recoururent

au roi de France et lui demandèrent protection. Philippe le

Bel, qui régnait alors, saisit avec joie ce prétexte d'intervention

; il établit, en 1292, un gardiateur de la ville, magistrat

chargé de recevoir et de juger au nom du roi les appels des

bourgeois.

Six ans plus tard, le roi de France agrandit

ses prétentions ; il exigea de l'archevêque qui venait d'être

nommé l'hommage illimité et le serment de fidélité tel que le

prêtaient les autres prélats du royaume. Henri de Villers, archevêque,

réclama auprès de l'ennemi de Philippe le Bel, Boniface VIII,

contre cette autorité et ces prétentions qui lui semblaient

exagérées. Boniface avait fait droit aux réclamations de l'archevêque

; il y eut conflit entre ses officiers et ceux du roi. Philippe,

qui ne souffrait ni atteinte à ses volontés ni contestation

de ses droits réels, s'arrogea, par deux édits datés de Pontoise

(1307), l'exercice de la double jurisprudence archiépiscopale

et royale. Il y était dit que le roi, dans toute la ville et

cité de Lyon, et dans toute la baronnie de l'église de Lyon,

en deçà de la Saône, connaitrait des appellations et des sentences

définitives données par le juge lay (laïque), et que ces appellations

seraient jugées au parlement par plusieurs conseillers royaux,

suivant le droit écrit, et que l'archevêque ferait au roi serment

de fidélité, sans toutefois que les biens de son église fussent

censés être du fief du roi.

Henri de Villers se soumit mais

son successeur, Pierre de Savoie, qui monta sur le siège archiépiscopal

en 1308, débuta par réclamer contre les deux édits et s'apprêta

à soutenir ses réclamations par les armes. Louis le Hutin, fils

ainé de Philippe, fut envoyé contre lui en 1310, et fit le siège

de cette ville. Pierre, pressé par les ennemis, fut obligé de

se rendre ; conduit à Paris, il demanda pardon au roi, qui lui

fit grâce, et termina le différend en 1313 par la cession absolue

de tous les droits de l'église sur la ville, en échange de quelques

terres ; le château de Pierre-Scise demeura seul sous la juridiction

ecclésiastique.

C'est ainsi que le Lyonnais et sa ville,

après avoir subi sous ses comtes, puis ses archevêques, la domination

des rois de Bourgogne transjurane et de Provence, et ensuite

de l'Empire depuis le temps où Lothaire l'avait donné à sa sœur

Mathilde, rentra sous la domination des rois de France, non

plus comme un fief lointain et de mouvance incertaine, mais

comme partie intégrante de la France royale.

Une condition expresse de l'acte de réunion était que jamais un roi ne pourrait aliéner cette province et la donner en apanage. Le Beaujolais Bellojocensis ager, borné au nord par le Charolais et la Mâconnais, au sud par le Lyonnais et le Forez, à l'est par la Saône et à l'ouest par le Forez, a commencé à jouir d'une existence distincte à partir 920, avec Bérard ou Bernard, fils puiné de Guillaume, comte de Lyonnais et de Forez. Son histoire et celle de la seigneurie ne sont pas connues jusqu'à Guichard, successeur d'un Béraud II, qui mourut vers 967. Ce fut pendant longtemps une race pieuse que celle des sires de Beaujolais ; Guichard Ier fit à l'abbaye de Cluny de nombreuses donations; son fils, Guichard II, possédé du désir de visiter les Lieux saints, accorda, avant son départ, à l'église de Mâcon, réparation de quelques exactions et concéda à son évêque de grands privilèges ; Humbert Ier; ne fut pas moins libéral, et voici en quels termes son fils Guichard III, qui lui succéda, rapporte dans la charte de fondation les motifs qui l'engagèrent à élever, en 1115, le prieuré du Joug-Dieu qui, en 1137, fut érigé en abbaye, et a été sécularisé à la fin du VIIème siècle, par sa réunion à la collégiale de Villefranche. « Une nuit, dit la charte accordée en fan 1118, étant seul dans ma demeure de Thamais, j'eus la vision suivante : six hommes vénérables, tout resplendissants de lumière, m'apparurent ayant des jougs à leur cou et tirant une charrue sur laquelle était appuyé le saint homme Bernard, abbé de Tyron, un aiguillon à la main, dont il les piquait pour leur faire tracer un sillon droit. À mesure qu'ils avançaient, je voyais sortir des fruits en abondance. Après avoir longtemps songé à cette vision, j'allai trouver l'abbé Bernard à qui j'offris ce même lieu de Thamais, avec ses dépendances pour y mettre des hommes qui sous le joug du Seigneur, prieront continuellement pour moi et les miens ; ce qu'il m'accorda volontiers, et, pour conserver la mémoire de la vision dont je viens de parler, je veux que ce monastère s'appelle le Joug-Dieu. » En 1129, le même Guichard eut l'honneur de recevoir dans son château de Beaujeu le pape Innocent II, lorsque l'antipape Anaclet se fut rendu maitre de Rome ; puis, mettant le comble à sa piété, il prit l'habit de religieux à Cluny, où il mourut en 1137. Son fils Humbert II ne suivit d'abord pas la même voie de salut que ses prédécesseurs sa conduite fut d'une extrême licence ; mais bientôt touché de repentir, il passa en terre sainte et entra dans l'ordre des Templiers.

Sa femme Alix, fille du comte de Savoie,

sans le consentement de laquelle il avait pris ce parti, obtint

du pape Eugène III, par le crédit de l'archevêque de Lyon et

de l'abbé de Cluny, qu'il fût rendu à la vie séculière, sous

la seule condition de faire une fondation pieuse. Humbert revint

alors de terre sainte et son retour fut un grand triomphe pour

le clergé. « Les brigands, dit à ce sujet Pierre le Vénérable,

abbé de Cluny, les pillards des biens de l'Église, des veuves

et de tout le pauvre peuple qui était sans défense, tremblèrent

en le voyant reparaitre. Il ne trompa l'attente ni des uns ni

des autres. Il atterra tellement le vicomte de Mâcon, ce loup

qui, le matin, le soir et la nuit ravageait nos terres, qu'il

lui fut permis de dire avec Job : « Je brisais les mâchoires

du méchant et j'arracherais la proie de ses dents. » Humbert

n'avait pas perdu, en se convertissant, ses habitudes guerrières

et son caractère ambitieux; il porta ses armes chez les seigneurs

voisins et se fit céder par Renaud Ill, sire de Beaugé de Bresse

et d'une partie de Dombes, quelques châteaux et ce dernier pays.

Nous avons vu comment Humbert sut empêcher les effets de la

concession surprise par le comte de Lyonnais et de Forez au

roi Louis VII, pour l'abbaye de Savigny. Sur la fin de ses jours,

ce puissant baron se retira à Cluny, où il mourut en 1174. Humbert

Ill, son successeur, n'eut pas la piété de ses aïeux ; il continua

la guerre contre le seigneur de Bresse et ne craignit pas de

porter aussi ses armes sur les terres de cette abbaye de Cluny,

où son père était mort et où reposaient ses cendres. Mais il

fut le fondateur de Villefranche qui depuis est devenue la capitale

du Beaujolais et joignit à ses domaines la seigneurie de Montpensier.

Guichard IV, fils de Humbert II, épousa la sœur de Philippe-Auguste

et prit part à la croisade contre les Albigeois, avec Louis

de France, plus tard Louis VIII. Ce sire de Beaujolais joua

un rôle important dans la politique du temps ; il alla comme

ambassadeur du roi de France trouver le pape Innocent III et

l'empereur de Constantinople, qui le renvoya chargé de riches

présents. A son retour par Assise, il obtint de saint François

trois religieux de son ordre qu'il amena à Villefranche, où

il fonda pour eux le premier couvent que cet ordre ait eu en

France. Sur les murs du cloitre, encore subsistant à la fin

du XIIIèmesiècle, on lisait : « Guichard de Beaujeu,

revenant ambassadeur de Constantinople, ramena trois compagnons

de saint François d'Assise, fonda leur couvent de Pouillé le-Châtel,

l’an 1210, où ils demeurèrent six ans ; de là, furent amenés

et fondés en ce lieu, par le même Guichard, l'an 1216. »

Entièrement dévoué à la maison de France, Guichard retourna

avec Louis, en 1215, dans le Languedoc, puis l'accompagna dans

son expédition d'Angleterre, où il mourut à Douvres en 1216.

Son fils, Humbert IV, continua les relations

d'amitié qui unissaient sa famille à la maison de France; il

fut nommé gouverneur du Languedoc par Louis VIII, et ce titre

lui fut confirmé par Louis IX en 1227. Humbert prit part à toute

la guerre désastreuse du Midi, et nous le reverrons dans ces

départements malheureux qu'a ravagés la guerre des Albigeois.

Baudouin II, empereur latin de Constantinople, ayant fait un

voyage en Europe, en 1239, pour chercher du secours, fut reconduit

dans ses États par Humbert. La dignité de connétable, que son

cousin, le roi de France, saint Louis, lui accorda à son retour

l'année suivante, fut la récompense de tous les services qu'il

avait rendus à la maison royale.

En 1248, le sire de Beaujeu

suivit le roi dans son expédition en Égypte, et il y trouva

la mort en 1250. Après lui, Guichard V gouverna jusqu'en 1265

et, dit une vieille chronique, .« fut fort plaint et regretté

de toutes manières de gens quand il trespassa, car ce fut en

son tems ung sage prince et de bonne conduite par quoy ce fut

une moult grant perte tant pour le royaume que pour son pays

et ses parens. »

Humbert mourut sans postérité mâle; sa

fille, Isabelle, lui succéda, non sans contestation de la part

de ses neveux, et transmit la seigneurie à son second fils Louis

de Forez, qu'elle avait eu de son mariage avec Renaud, comte

de Forez. Louis eut quelques démêlés avec les seigneurs voisins

et les archevêques de Lyon, et mourut en 1290 ou 1294. Son successeur,

Guichard VI, gouverna jusqu'en 1331 et mérita d'être surnommé

le Grand ses guerres furent nombreuses ; il prit part, entre

autres, à celle de Flandre, avec Philippe de Valois, et commanda

un corps d'armée à la bataille de Cassel, en 1228. Il mourut

dans cette guerre, et son corps fut rapporté dans sa seigneurie

et inhumé dans un tombeau qu'il avait fait faire exprès, dès

sa jeunesse, à l'église de Belleville.

Son épitaphe est curieuse;

nous la donnons comme un spécimen du latin de cette époque :

Ter et milleno primo ter quoque deno,

Princeps Guichardus,

leo corde, gigas, leopardus,

Audax bellator et nobilitatis

amator,

Nunquam devictus bello, pro militia ictus,

Vincitur

a morte : cœli pateant sibi portæ

L’An mille trois

cent et aussi trois fois dix plus un, le seigneur Guichard,

lion par le cœur, géant, léopard, audacieux guerrier et ami

de la noblesse, jamais vaincu à la guerre, frappé dans les combats,

est vaincu par la mort; que les portes du ciel s’ouvrent at

à lui !

Il avait été grand chambellan et seigneur gouverneur

des rois Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe le Long,

Charles le Bel et Philippe de Valois.

Son fils, Édouard

Ier(1331-1351), « estoit fort dévot à la vierge Marie;

il mena quantité de gentilshommes au voyage d'oultre-mer à ses

propres couts et dépens et batailla longtemps contre ceux qui

tenoient la loi de Alahomet. » Il fit aussi la guerre aux Anglais

et périt dans un combat près d'Ardres, fidèle à 1'alliance de

sa famille avec la maison de France. Antoine, son fils, se distingua

à la bataille de Cocherel (1364), puis s'attacha à la fortune

de Bertrand Du Guesclin et mourut en 1374, à Montpellier.

Antoine ne laissait pas d'enfants; ce fut Édouard II, petit-fils

de Guichard VI, qui lui succéda. De ce seigneur datent les privilèges

et immunités accordés à Villefranche.

Édouard eut à soutenir contre Marguerite,

sœur du dernier baron de Beaujeu, une guerre pour la succession

à la seigneurie ; il y eut accommodement, puis rupture, et enfin

un traité définitif, en 1383, après des combats désavantageux

pour Édouard et quelques conquêtes d'Amédée le Rouge, fils de

Marguerite et du comte de Savoie, dans ses domaines. Le fait

capital du gouvernement d'Édouard fut sa double querelle avec

le roi de France Charles VI, qui montre quelle extension avait

prise l'autorité de nos rois et comment leur justice s'exerçait

dans les seigneuries féodales. Édouard, était d'un caractère

avide et hautain ; il avait saisi le douaire de Batrix, femme

de son prédécesseur ; celle-ci en appela au roi de cette violence.

Un jugement fut rendu contre Édouard au parlement de Paris ;

mais quand les huissiers royaux vinrent lui signifier l'arrêt,

il les maltraita et les fit chasser. Un arrêt de corps fut signifié

contre sa personne ; le comte se défendit contre les commissaires,

sergents et archers du Châtelet envoyés pour l'exécution du

jugement. Mais enfin il fut pris et amené au Châtelet, détenu

prisonnier, puis relâché seulement à l'intercession du comte

de Savoie, et Charles VI signifia par les lettres de rémission

'« qu 'il souffrira lever dans sa seigneurie de Beaujeu les

aides que Sa Majesté a imposés, comme aussi les arrérages des

rentes échues; faute de quoy ladite grâce sera sans nul effet.

» Mais rentré dans ses domaines, le baron ne devint pas plus

circonspect et n'adoucit pas la rudesse de son caractère. Il

enleva une fille de Villefranche ; ajourné au parlement pour

ce méfait, il fit jeter par les fenêtres du château de Perreux

l'huissier qui vint lui faire la citation. Arrêté et conduit

en prison à Paris, il courait risque de perdre la tête et ne

fut sauvé que par le crédit du duc de Bourbon et moyennant la

cession qu'il fit à ce prince du Beaujolais, au cas où il mourrait

sans enfants légitimes. Le cas se réalisa quelque temps après,

en 1400, et la baronnie entra ainsi dans les vastes États de

la maison de Bourbon. Un héritier de cette famille, Pierre IV,

fils de Charles de Bourbon, obtint. en 1475, de son frère aîné,

héritier du duché, la baronnie de Beaujeu, et ce fut lui qui

épousa la célèbre princesse Anne, fille de Louis XI, qui, pendant

la minorité de son frère Charles VIII, poursuivit contre les

derniers seigneurs la politique de son père, avec presque autant

d'habileté que lui. En 1488, les revenus du Beaujolais, sinon

le titre de seigneur, passèrent au cardinal Charles de Bourbon,

en échange de ses droits sur le Bourbonnais dont Anne se saisit

au nom de son époux; puis, par une fille de Pierre de Beaujeu

et d'Anne de France, Suzanne, le Beaujolais passa à Charles

III, comte de Montpensier, dauphin d'Auvergne et ce fameux duc

de Bourbon qui, chassé de France par la spoliation de Louise

de Savoie, mère de François er, porta les armes contre

sa patrie. Le Beaujolais réuni à cette époque fut, en 1560,

donné par François II à Louis le Bon, duc de Montpensier, et

par succession parvint à Marie de Bourbon, épouse de Gaston

d'Orléans, frère de Louis XIII, et passa, du chef de cette princesse,

à sa fille Anne-Marie- Louise d'Orléans, la fameuse Mademoiselle,

née en 1627 et morte sans alliance publique en 1683. Le Beaujolais

fit alors partie jusqu'en 1789 des possessions de la seconde

famille d'Orléans. On appelait Franc-Lyonnais une petite contrée

d'environ deux lieues et demie de longueur sur une de largeur,

s'étendant sur la rive gauche de la Saône ; elle contenait 13

paroisses exemptes de taille, d'où le nom qu'elle portait. Elle

jouissait, disait-on, de ce privilège sous les rois de Bourgogne

et les empereurs et ne s'était donnée à la France qu'à la condition

qu'il serait maintenu. Ce fut Louis XI qui, en l477, la réunit

à la couronne.

Le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez et le

Franc-Lyonnais furent réunis en un grand gouvernement qui a

subsisté jusqu'en 1790. Outre le gouverneur général, il y out

un lieutenant du roi et un grand bailli d'épée pour le Beaujolais

et un sénéchal pour le Lyonnais. Toute la généralité ressortissait

au parlement, à la cour des aides et à la chambre des comptes

de Paris. Le présidial de Lyon date de 1552. En 1790, lors de

la répartition de la France en départements, on forma le vaste

département de Rhône-et-Loire, qui, après le siège de Lyon par

la Convention, fut scindé en deux, celui de la Loire, avec Montbrison

pour chef-lieu, et celui du Rhône, qui conserva pour capitale

Lyon, un instant appelé Commune -Affranchie en 1793. On a pu

suivre, dans le récit rapide que nous venons de faire, l'effacement

graduel des influences provinciales jusqu'à leur absorption

dans la grande unité française, résultat de la nouvelle division

territoriale en 1790. À dater de cette époque surtout, l'histoire

de Lyon sera l'histoire du Lyonnais et du département du Rhône

tout entier. L'unité des lois, la facilité des communications

rendront chaque jour l'assimilation des populations plus absolue

et plus complète. Signalons toutefois, avant qu'ils disparaissent

pour toujours, les derniers vestiges d'une originalité primitive

que la diversité des travaux et la différentie de climat disputent

encore au niveau envahisseur de l'industrialisme moderne. Les

fleuves, ces premiers chemins ouverts par la nature au génie

du commerce, ont presque toujours déterminé l'établissement

des grandes capitales ; c'est par ses deux fleuves que Lyon

a grandi, c'est aussi sur leurs rives qu'elle étend de jour

en jour son influence et ses conquêtes. Depuis Neuville, où

la rive gauche de la Saône commence à appartenir au département

du Rhône, jusqu'à Givors, où le fleuve va le quitter pour l'Isère

et l'Ardèche, tout appartient à l'industrie. Sur toute cette

étendue, dans un parcours de 60 kilomètres, le département n'est

qu'un vaste entrepôt, un immense atelier; chantiers pour l'extraction

et la taille des pierres, décreusage et teinture de la soie,

impressions sur étoffes, charronnages et forges pour constructions,

verreries, amas gigantesques de charbons, montagnes de caisses

et de ballots; toutes ces richesses n'ont qu'un maître, Lyon

; tous ces bruits ne sont que des échos de la grande ville;

toute cette activité n'est qu'un rayonnement du foyer commun.

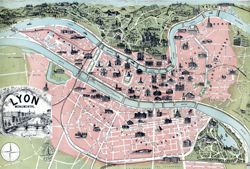

Lyon

Le parc de la Tête d'Or

Lugdunum est fondée en 43 avant JC, par

le proconsul Munatius Plancus, « à l'endroit où la Saône et

le Rhône mêlent leurs eaux » pour établir les familles romaines

chassées de Vienne par le soulèvement des Allobroges à la mort

de César. Située au confluent de la Saône et du Rhône, à proximité

de la vallée de la Loire par le passage de Tarare et au débouché

des routes des Alpes, Lugdunium devient rapidement une ville

importante. On peut distinguer, à l'époque romaine, la ville

situé sur la rive droite de la Saône, avec le forum, un théâtre,

un amphithéâtre, des bains et autres constructions. La ville

gauloise, Condate, est quant à elle située sur la colline de

la Croix Rousse et sur la bande de terre séparant les deux cours

d'eau. La ville basse est le centre du commerce fluviale est

le centre religieux de tous les peuples de la Gaule.

En 12 avant JC un autel en faveur de

César Auguste y est érigé. et chaque année les députés des soixante

cités de la Gaule s'y réunissent. Sous Néron, en 65 un incendie

détruit une grande partie de la ville. Celle ci est évangélisée

dès 170, vraisemblablement par des levantins, C'est en 177 que

Blandine et ses compagnons d'infortune connurent le martyr.

Au IVème, elle est la métropole de la Lyonnaise Ière.

Occupée par les Burgondes au milieu du Vème, elle

devient la capitale de la Burgondie. Elle passe ensuite sous

la domination des Francs au début du Vi.. Sous le règne des

rois Carolingiens, la cité est le centre du Pagus Luguensis

qui va des monts du Forez au Jura. Les partages carolingiens

l'attribuent à l'Empire. Au Xème elle Lugdunum doit

faire face aux invasions des Hongrois. Le XIIème

est marqué par la lutte pour l'autorité entre le comte du Forez,

suzerain de la banlieue de Lyon et l'archevêque à qui Frédéric

Barberousse a cédé, par la bulle d'Or en1157, tous ses droits

régaliens. Cette lutte se termine en 1173 et le comte du Forez

abandonne tous se droits sur la ville.L'archevêque, prima des

Gaules , réside au château de Pierre Scize, sur un rocher qui

domine la Saône et commande la ville, il a dans e lyonnais droit

de justice, de battre monnaie et de lever des impôts.. Mais

il partage le pouvoir avec le chapitre de Saint Jean, composé

de trente deux chanoines qui portent le titre de comte. Les

Lyonnais conquièrent leurs premières libertés au XIIIème

siècle, à la suite d'un conflit avec l'archevêque pour la garde

des clefs, les bourgeois obtiennent le droit de les conserver.

A la suite d'ingérence du roi de France, Louis IX (Saint Louis)

dans la ville, l'archevêque prête hommage à celui-ci en 1229.Par

les Philipines, le roi et reconnu comme « gardiateur de la ville».

A la suite du refus de l'archevêque Pierre de Savoie de prêter

hommage au roi, les troupe royale viennent occuper Lyon et le

12 avril 1312, Pierre de Savoie signe l'acte de réunion du lyonnais

à la couronne de France.

Les bourgeois obtiennent en 1320 la création

d'une commune; ils ont le droit de s'assembler, d'élire des

magistrat, de faire la guerre et de lever des impôts. au XiVème

siècle la vile de Lyon es très prospère. Pendant la Guerre de

Cent Ans la ville est attaquée par les «Tard Venus» Pour se

prémunir contre les attaques Lyon s'entoure, d'un système de

fortifications englobant les quartiers de la rive droite de

la Saône. Au XVème et surtout au XVIème

siècle Lyon prend une grande importance économique avec les

foires. C'est la deuxième ville du royaume. Le premier livre

est imprimé à Lyon en 1473 et en 154, on dénombre 413 imprimeurs

installés dans la cité lyonnaise.

C'est un des foyer de

la Renaissance : Rabelais, Etienne Dolet, Antoine du BaÏf y

séjournent. ainsi que Louise Labbé, Maurice Scève, Philibert

Delorme. l'industrie textile commence à se développer. le comte

du Forez abandonne tous se droits sur la ville.

Mais le peuple est misérable, il se révolte

en 1529. ( la grande Rebeyne) Les débuts du protestantisme sont

favorisé par la présence des imprimeurs et des humanistes. La

Saint Barthélémy provoque une réaction catholique; pendant la

Ligue, un véritable gouvernement local se constitue, qui confisque

les biens des protestants. Henri IV entre dans la ville en 1595.

Au XVIIème et au XVIII, la vie économique est intense,

la « fabrique » est réglementée par Colbert en 1667. La ville

s'étend, sont ainsi crées les faubourgs de la Guillotière, de

la Croix Rousse se développent, Perrache, constitue une société

pour reculer le confluent, on aménage la place Bellecours. Napoléon

fait de Lyon un grand centre industriel; en 1810 13295 métiers

occupent 22 538 personnes. Entre 1815 et 1825, le nombre de

métiers passe de 20 000 à 27 000. Les canut se révolte en 1834.

Le 24 juin 1894, un anarchiste italien du nom de Santo Caserio

poignarde le président de la République François Marie Sadi

Carnot rue de la Ré entre la place des Cordeliers et la place

de la Bourse.

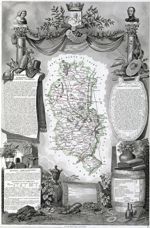

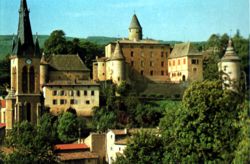

Villefranche-sur-Saône

Ce n’est que vers le milieu du XIIème

siècle que le seigneur de Beaujeu Humbert III décide de créer

une ville à proximité d’un croisement entre une route Nord-Sud

d’origine romaine et une route Est-Ouest venant de Tarare ou

Thizy qui permettait de gagner un gué sur la Saône. Il voulait

aussi renforcer la frontière Sud de ses domaines face aux Archevêques

de Lyon qui détenaient le château d’Anse.

Cette ville nouvelle

s’installe sur les rives escarpées du Morgon et les habitants

s’appelleront les «Caladois», du nom du lieu-dit «Calade», pouvant

désigner les dalles de pierre situées au niveau actuel du parvis

de l’Eglise Notre-Dame des Marais.

Plusieurs historiens placent

le berceau de Villefranche dans le milieu du XIème

siècle, sous Humbert III, seigneur de Beaujeu. Celle ville,

qui ne dut son nom qu'aux franchises qu'elle obtint plus tard,

s'appelait dans L’origine Lunna. Elle ne s'étendait pas, comme

aujourd'hui, sur les deux penchants d'une colline légèrement

inclinée ; elle était tout entière placée sur le coteau méridional,

dans le lieu qu'on appelle la Porte-d'Anse.

Les seigneurs

de Beaujeu comprirent quelle importance s'attachait à la création

de cette ville, placée au milieu d'une fertile contrée, à égale

distance de deux grandes cités, Lyon et Mâcon, et assez près

de la Saône pour emprunter le secours de la navigation de cette

rivière. Jaloux de féconder tant de germes de prospérité, ils

accordèrent à la ville naissante des privilèges inouïs. L'enceinte

fut défendue par des remparts, le peuple secouru par des établissements

de charité, la bourgeoisie relevée par des immunités, le clergé

flatté par la pompe des édifices du culte et par le nombre des

maisons religieuses.

L'église paroissiale s'embellit en

même temps par les bienfaits de la piété publique ; le clocher

qui subsiste aujourd'hui n'est que le reste d'une tour construite

en 1518, et l'une des plus hautes et des plus admirables du

royaume. Cette église fut détruite dans un violent incendie

le 15 avril 1566.

La partie la plus curieuse de l'histoire

de Villefranche est celle qui traité des franchises et des privilèges

qui lui furent accordés par Humbert IV, fondateur de la ville,

lequel, pour attirer des habitants, autorisa les maris à battre

leurs femmes jusqu'à effusion de sang, pourvu que la mort ne

s'ensuivît pas.

Les environs de Villefranche offrent des

vues pittoresques , de nombreuses maisons de plaisance et des

châteaux remarquables.

Bien protégée par son enceinte partiellement

conservée, la ville se développe progressivement pendant l’époque

médiévale.

Située sur un des axes principaux du royaume,

Villefranche détrône au XVIème siècle Beaujeu trop

excentrée comme capitale du Beaujolais. De belles maisons sont

construites durant les XVIème , XVIème

et XVIIIème siècles. Elles sont occupées par des

hommes de loi, des auberges et de riches bourgeois. Mais elles

restent toujours conformes à la disposition traditionnelle dictée

par un parcellaire ancien à la fois étroit et allongé.

Ces

constructions sont reliées à chaque niveau par des galeries,

initialement en bois ensuite en pierre. La découverte de ces

cours de style gothique, renaissance, classique ou baroque constitue

une bonne initiation à l’histoire de l’art. Au XVIIème

siècle sont construits dans un style harmonieux et sobre l’ancien

Hôtel de Ville et l’Hôtel Dieu (actuellement la Maison du Tourisme).

Depuis 1790, la Sous-Préfecture est installée dans l'ancien

couvent des Cordeliers construit au XVIIIème siècle.

Villefranche va devenir au XIXème siècle une ville

industrielle particulièrement active dans le domaine de l’industrie

du textile. Elle saura surmonter la crise de celle-ci et prouver

son dynamisme économique au XXème siècle en diversifiant

ses activités.

Le Beaujolais

On ne saurait parler du Rhône, sans évoquer un grand terroir viticole de notre pays. Le Beaujolais qui étale ses vignobles depuis Macon, jusqu’aux portes de Lyon.

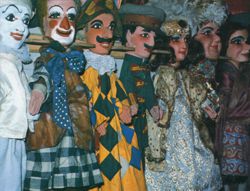

Guignol

Le personnage

incontournable de Lyon est sans conteste Guignol. Si tous les

lyonnais le connaissent, car ce personnage frondeur, espiègle,

satirique au possible et par-dessus tout amoureux de sa propre

liberté est sans aucun doute les personnages le plus apprécié

et fait la joie des « gones »

Son créateur, Laurent Mourguet

eu pourtant une vie qui ne fut pas particulièrement drôle. Né

en 1769, il a 20 ans lorsque qu’éclate la révolution de 1789.

Fils d’un maître ouvrier tisseur, il est l’ainé de sept enfants.

Il se marie en 1788 avec Jeanne Esterle, avec laquelle il aura

dix enfants et comme nombre de canut, ils vivent d’amour et

d’eau fraiche. Il décide de quitter son métier pour devenir

marionnettiste au numéro 2 de la rue de la Boucherie dans le

quartier Saint Paul pour la joie des habitants du quartier,

puis le succès aidant à tous les lyonnais. Preuve de sa vivacité,

Guignol a célébré son bicentenaire en 2008 et un musée théâtre

lui est consacré à Brindas et on y découvre tous les personnages

qui accompagnent Guignol, dont la toute première marionnette

de Guignol fabriquée par Laurent Mourguet lui-même.

Note : Dans le parler lyonnais, dont le vocabulaire est particulièrement

riche et imagé, on dit gone pour gosse, nom affectueux pour

désigner un enfant.

Si Guignol est le personnage lyonnais par excellence , la table lyonnaise est aussi un grand monument avec pour maître d’œuvre des restaurateurs qui ont fait la renommé internationale de la gastronomie française. Que ce soit Paul Bocuse, la Mère Brazier, ou les Terrasse de Lyon, tous ont à cœur de vous faire découvrir l’art de la table. Et puis pour les curieux, les célèbre « Bouchons Lyonnais » où l’on peut déguster les « Pieds Paquets, le Tablier de Sapeur, le Ragout de Béatilles, la Quenelle, la Bugne … » et autres « Matafins », sans oublier la cochonnaille, avec son fleuron l’Andouillette de Lyon et son mystérieux « doigt de morts à la Lyonnaise »

Contes et légendes d'hiver

Plan du site |

Moteur de recherche

| | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.