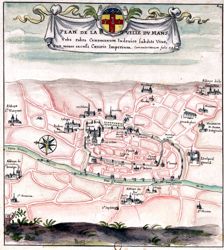

Le Mans - Préfecture de la Sarthe

Retour au Département

Retour Ville d'Art et d'Histoire

Le Mans (Vindinum Cenomanum) est une grande

et ancienne ville, qui occupe à peu près le pointcentral du département.

Cette ville était, au temps des Romains, la capitale des Aulerces

Cénomans ; elle date probablement du IIème siècle après

Jésus-Christ. Vindinum fut fortifié par les Romains, et des restes

de cette enceinte se sont conservés jusqu'à nos jours ; des fouilles

ont fait découvrir à Allonnes, à 6 kilomètres du Mans, un grand

nombre de médailles datant du haut empire, des débris de vases,

de colonnes, de fresques, dont les couleurs avaient gardé leur vivacité

; il est probable que ce fut là le premier emplacement de cette

ville, et que, transportée plus tard à la place où elle existe aujourd'hui,

elle aura été rebâtie en partie avec les débris de l'ancienne cité.

« Deux tours de la place des Jacobins, dit M. Cauvin, démolies en

1778, renfermaient dans leurs fondements une quantité prodigieuse

de grosses pierres sculptées, des morceaux considérables de colonnes,

de corniches, d'architraves, entassés sans liaison, et provenant

de constructions romaines. Ces ruines ne pouvaient être que celles

d'Allonnes. »

Si les médailles trouvées à Allonnes remonte jusqu'à

Jules César, celles que des fouilles ont mises au jour sur l'emplacement

actuel du Mans ne remontent qu'au IIème siècle de notre

ère. Saint Julien vint y prêcher l'Évangile, on ne sait au juste

à quelle époque. La légende raconte qu'il constata la sainteté de

sa mission en faisant jaillir une source au milieu d'un village

du pays ; qui manquait d'eau. Le gouverneur romain, Défensor, ayant

appris ce miracle, fit venir le saint, écouta ses instructions,

et se convertit à la foi chrétienne, ainsi que sa femme Goda et

presque toute la population du pays. Il fonda plusieurs édifices

religieux, entre autres le monastère connu sous le nom d'Abbaye

du Pré.

Après avoir partout fait fructifier dans

le pays les semences de la foi, saint Julien se retira à quelques

lieues du Mans dans un ermitage autour duquel se forma le bourg

de Saint-Martial ou Marceau.

Le Mans, comme nous l'avons dit,

fut quelque temps indépendant des Romains, et fit partie de la république

armoricaine. Cependant, lors de l'invasion des Francs sous Clovis,

il est soumis à un chef franc, nommé Régnomer, que Clovis fait bientôt

périr.

Visité plusieurs fois par les rois des deux premières

races, Le Mans était pour l'époque une ville importante André Duchesne

la compte au nombre des quatre villes rouges, ainsi nommées de la

couleur des briques qui formaient les fortifications Bourges, Autun,

Le Mans avec Limoges, furent jadis les quatre villes rouges.

Malgré ces fortifications, Le Mans fut pris par Lothaire Ier,

plus tard forcé de se rendre aux Bretons, et pillé par ceux-ci,

auxquels s'étaient joints des Normands. Pendant toute cette première

période, l'histoire de la ville n'est guère que celle de ses désastres,

auxquels le dévouement de ses évêques ne peut remédier qu'imparfaitement.

Parmi ces prélats, on cite le Saxon Aldric, élevé au siège épiscopal

du Mans en 832, qui fonda deux hospices, plusieurs monastères, fit

transporter dans la cathédrale des reliques précieuses, établit

dans la ville des fontaines qu'alimentait un aqueduc. Son nom resta

longtemps vénéré comme celui d'un des bienfaiteurs de la cité, et

jusqu'à la Révolution sa statue domina la tour de la cathédrale.

Nous avons dit comment, à l'époque de la conquête de l'Angleterre

par les Normands, Le Mans sut un moment s'affranchir à la fois de

la domination de l'étranger et de la tyrannie de ses seigneurs.

Nous empruntons aux lettres de AI. Augustin Thierry sur l'histoire

de France les détails de cette révolution.

Après avoir combattu pour l'indépendance du pays, les bourgeois du Mans, rentrés dans leurs foyers, commencèrent à trouver gênant et vexatoire le gouvernement de leur comte, et s'irritèrent d'une foule de choses qu'ils avaient tolérées jusque-là. A la première taille un peu lourde, ils se soulevèrent tous et formèrent entre eux une association jurée, qui s'organisa sous des chefs électifs et prit le nom de commune. Le comte régnant était en bas âge il avait pour tuteur Geoffroy de Mayenne, seigneur puissant et renommé à cause de son habileté politique. Cédant à la force des choses, Geoffroy, en son nom et au nom de son pupille, jura à la commune et promit obéissance aux lois établies contre son propre pouvoir ; mais il le fit de mauvaise foi. Par force ou par crainte, l'évêque du Mans et les nobles de la ville prêtèrent le même serment ; mais quelques seigneurs des environs s'y refusèrent, et les bourgeois, pour les réduire, se mirent en devoir d'attaquer leurs châteaux. Ils marchaient à ces expéditions avec plus d'ardeur que de prudence, et montraient peu de modération après la victoire. On les accusait (reproche très grave dans ce siècle) de guerroyer sans scrupule durant le carême et la semaine sainte; on leur reprochait aussi de faire trop sévèrement et trop sommairement justice de leurs ennemis ou de ceux qui troublaient la paix de la commune, faisant pendre les uns et mutiler les autres sans aucun égard pour le rang des personnes.

Voici quelques traits de cette orageuse et

courte destinée, racontés par un historien du temps « Il arriva

qu'un des barons du pays, nommé Hugues de Sillé, attira sur lui

la colère des membres de la commune en s'opposant aux institutions

qu'ils avaient promulguées. Ceux-ci envoyèrent aussitôt des messagers

dans tous les cantons d'alentour, et rassemblèrent une armée qui

se porta avec beaucoup d'ardeur contre le château de Sillé. L'évêque

du Mans et les prêtres de chaque paroisse marchaient en tête avec

les croix et les bannières. L'armée s'arrêta pour camper à quelque

distance du château, tandis que Geoffroy de Mayenne, venu de son

côté avec ses hommes d'armes, prenait son quartier séparément. Il

faisait semblant de vouloir aider la commune dans son expédition

; mais il eut, dès la nuit même, des intelligences avec l'ennemi,

et ne s'occupa d'autre chose que de faire échouer l'entreprise des

bourgeois. A peine fut-il jour, que la garnison du château fit une

sortie avec de grands cris et, au moment où les nôtres, pris au

dépourvu, se levaient et s'armaient pour combattre, dans toutes

les parties du camp des gens apostés répandirent qu'on était trahi,

que la ville du Mans venait d'être livrée au parti ennemi. Cette

fausse nouvelle, jointe à une attaque imprévue, produisit une terreur

générale les bourgeois et leurs auxiliaires prirent la fuite en

jetant leurs armes; beaucoup furent tués, tant nobles que vilains,

et l'évêque lui-même se trouva parmi les prisonniers ; Geoffroy

de Mayenne, de plus en plus suspect aux gens de la commune, et craignant

leur ressentiment, abandonna la tutelle du jeune comte et se retira

hors de la ville dans un château nommé la Geôle. Mais la mère de

l'enfant, Guersende, fille du comte Herbert, qui entretenait avec

Geoffroy un commerce illicite, s'ennuya bientôt de son absence et

ourdit sous-main un complot pour lui livrer la ville. Un dimanche,

par la connivence de quelques traîtres, il entra avec quatre-vingts

chevaliers dans un des forts de la cité, voisin de la principale

église, et de là se mit à guerroyer contre les habitants. Ceux-ci,

appelant à leur aide les barons du pays, assiégèrent la forteresse.

L'attaque était difficile, parce que, outre le château, Geoffroy

de Mayenne et ses gens occupaient deux maisons flanquées de tourelles

les nôtres n'hésitèrent pas à mettre le feu à ces maisons, quoiqu'elles

fussent tout près de l'église, qu'on eut peine à préserver de l'incendie.

Ensuite l'attaque du fort commença, à l'aide de machines, si vivement

que Geoffroy, perdant courage, s'échappa de nuit, disant aux siens

qu'il allait chercher du secours. Les autres ne tardèrent pas à

se rendre et les bourgeois, rentrés en possession de leur forteresse,

en rasèrent les murailles intérieures jusqu'à la hauteur du mur

de ville, ne laissant subsister en entier que les remparts tournés

vers la campagne. » Mais, en 1073, survint Guillaume le Conquérant,

réclamant la souveraineté du Maine. Il fallut céder et se soumettre,

lui prêter serment, et recevoir comme un don la conservation des

anciennes franchises municipales l'histoire ne faisant plus mention

de la commune, il est probable qu'elle cessa d'exister.

Nous

n'avons pas à rappeler ici par combien de dominations successives

passa Le Mans en même temps que la province dont il était la capitale.

Parmi les faits purement locaux, nous devons mentionner une effroyable

famine qui, en 1085, désola la ville le setier de blé se vendit,

à ce qu'on prétend, jusqu'à quarante-trois francs. Le clergé et

le peuple obtinrent de l'évêque Hoël que l'or et l'argent qui couvraient

le maître-autel de la cathédrale seraient consacrés à acheter des

subsistances ; peu après un incendie dévora une partie de la ville.

D'autres famines de nouveaux incendies, des sièges meurtriers éprouvèrent

la malheureuse citée pendant le XIème et le XIIème

siècle.

Prise par Jean sans Terre en 1199, elle est démantelée

mais Philippe-Auguste fit relever ses murailles et chargea de la

défendre : Guillaume des Roches, qui la livra à Jean sans Terre.

Le roi de France s'en empara de nouveau en 1202. « En 1219, dit

M. Cauvin, la reine Bérengère, veuve de Richard Cœur de Lion, comtesse

du Maine, assiste le 23 août, veille de la Saint-Barthélemy, à un

duel qui eut lieu sur la place Saint-Pierre, entre Raoul de Flory,

champion de Huet de Corleiant, et Joscet Lefèvre, champion de Hodeburge,

soeur de Corleiant, que celui-ci voulait priver de la succession

de leur père parce qu'elle avait forfait à l'honneur. Le dernier

succomba, et Raoul Lenterré, sacristain de Saint-Pierre, eut, suivant

l'usage, le bouclier et là lance du vaincu.

Ce fut près du Mans

que le roi Charles VI ressentit les premières atteintes de cette

démence qui devait être si fatale à la France. Il passait devant

la maladrerie de Saint-Lazare, sur le chemin de Sablé, lorsqu'un

homme de figure sinistre, vêtu d'une cotte blanche, tête et pieds

nus, sort du taillis, se jette à la bride du cheval du roi, en s'écriant

« Arrête, noble sire, tu es trahi. » On l'éloigne mais pendant longtemps

il suit le roi en répétant le même cri. Il faisait une chaleur étouffante

le roi chevauchait silencieux et comme frappé de l'avertissement

qu'il venait de recevoir, quand un page, qu'endormait l'excessive

chaleur, laisse tomber la lance du roi, qu'il portait, sur le casque

que portait un autre page. A ce bruit, le roi tressaille, tire l'épée

puis, se précipitant sur le duc d'Orléans « Sus aux traîtres ! s'écrie-t-il,

ils veulent me livrer. » Le duc échappe à sa fureur ; mais, avant

qu'on pût se rendre maître du pauvre insensé, il avait tué cinq

hommes. Cette folie fut pour Le Mans, comme pour le reste de la

France, le signal des plus affreux désastres. Prise par les Anglais,

cette ville ne fut rendue à la couronne qu'en 1447. Dunois y entra

le 16 mars à la tête de 7 000 hommes. L'allégresse fut si vive,

qu'on institua, en souvenir de cette délivrance, une procession

solennelle qui eut lieu pendant plus d'un siècle.

Agité par les

querelles religieuses, pris par les protestants, repris par les

catholiques en 1562, Le Mans fut, en 1589, assiégé par Henri IV.

Le gouverneur, Bois-Dauphin, qui tenait pour la Ligue, après avoir

brûlé un grand nombre de maisons dans les faubourgs comme s'il se

préparait à une défense énergique, se rend à la seconde volée de

canon. Les habitants donnèrent au roi vingt-sept mille écus pour

payer ses Suisses. Bois-Dauphin leur avait brûlé pour cinq cent

mille livres environ de bâtiments.

Le roi Louis XIII passa plusieurs

fois au Mans il fit démolir le château en 1617, et en donna l'èmplacement

à la ville. Des maladies contagieuses, une famine désolèrent encore

la ville à cette époque.

En 1625, on prit des mesures sévères

pour arrêter les progrès de l'épidémie parmi les prescriptions de

la police, nous remarquons celles-ci « Défense de nourrir des porcs,

des lapins et des pigeons dans l'intérieur de la ville injonction

aux mendiants de se retirer dans deux endroits où ils seront renfermés

; défense d'en sortir, sous peine du fouet et de la marque ; enfin,

défense aux habitants soupçonnés d'être atteints de la maladie de

quitter leurs maisons, sous peine d'être poursuivis à coups de pierres

ou d'arquebuse. L'épidémie n'en fit pas moins d'affreux ravages

pendant les années suivantes. »

Pendant le XVIIème

et le XVIIIème siècle, la tranquillité du Mans ne fut

troublée qu'en 1675 par une émeute, à l'occasion d'un nouveau tarif.

Nous trouvons à cette époque un arrêt assez curieux du parlement,

qui enjoint au messager chargé du service entre Le Mans et Tours

(vingt lieues) de ne pas mettre plus de deux jours pour faire ce

trajet. En 1760, grâce au progrès des temps, la voiture qui avait

le monopole du transport des voyageurs de Paris au Mans ne devait

mettre que quatre jours et demi en été, et cinq jours et demi en

hiver. Ce trajet se fait aujourd'hui en quelques heures !

Le

Mans, qui s'était en 1789 prononcé pour la Révolution, fut troublé

par une émeute causée par la cherté des grains mais de plus grands

malheurs allaient fondre sur la capitale du Maine.

Le 10 décembre

1793, l'armée vendéenne, sous les ordres de La Rochejacquelein,

après avoir enlevé quelques retranchements élevés à la hâte et défendus

par des gardes nationales, entra à quatre heures du soir au Mans,

d'où avaient fui tous les hommes compromis par leur dévouementà

la Révolution. Épuisés par le combat et des marches forcées, les

Vendéens passèrent la nuit et le jour suivant à se Reposer ; mais,

sentant l'impossibilité de tenir dans une place ouverte de toutes

parts, ils se préparent à partir, le 12 au matin, quand vers le

milieu du jour apparaissent les hussards de l'avant-garde républicaine.

Ceux-ci chargent aussitôt les royalistes. Laissons à M. Thiers le

soin de rapporter cette affaire si importante dans l'histoire de

nos malheureuses guerres « La confusion se mit d'abord parmi les

Vendéens ; mais quelques mille braves, conduits par La Rochejacquelein,

vinrent se former en avant de la ville et forcèrent Westermann et

ses hussards à se replier sur Marceau, qui arrivait avec une division.

Kléber était encore en arrière avec le reste de l'armée. Westermann

voulait attaquer sur-le-champ, quoiqu'il fit nuit. Marceau, entraîné

par son tempérament bouillant, mais craignant le blâme de Kléber,

dont la force froide et calme ne se laissait jamais emporter, hésite

cependant, entraîné par Westermann, il se décide et attaque Le Mans.

Le tocsin sonne, la désolation se répand dans la ville. Westermann,

Marceau, se précipitent au milieu de la nuit, culbutent tout devant

eux, et, malgré un feu terrible des maisons, parviennent à refouler

le plus grand nombre des Vendéens sur la grande place de la ville.

Marceau fait couper à sa droite et à sa gauche les rues aboutissant

à cette place, et tient ainsi les Vendéens bloqués. Cependant sa

position était hasardée car, engagé dans une ville au milieu de

la nuit, il eût pu être tourné et enveloppé. Il envoie donc un avis

à Kléber pour le presser d'arriver au plus vite avec sa division.

Celui-ci arrive à la pointe du jour.

Le plus grand nombre des Vendéens

avaient fui ; il ne restait plus que les plus braves pour protéger

la retraite. On les charge à la baïonnette, on les enfonce, on les

disperse et un carnage horrible commence par toute la ville. Jamais

déroute n'avait été si meurtrière. Une foule considérable de femmes

laissées en arrière furent faites prisonnières. Marceau sauva une

jeune personne qui avait perdu ses parents, et qui, dans son désespoir,

demandait qu'on lui donnât la mort. Elle était modeste et belle

Marceau, plein d'égards et de délicatesse, la recueillit dans sa

voiture, la respecta, et la fit déposer en lieu sûr. Les campagnes

étaient couvertes au loin des débris de ce grand naufrage. Westermann,

infatigable, harcelait les fugitifs. » Quelques jours après, Marceau

et Kléber anéantissaient à Savenay les derniers restes de cette

vaillante armée, qui avait tenu en échec la Révolution. La Vendée

n'existait plus Plus tard, quand cette formidable guerre, réduite

à une guerre de partisans, fut devenue ce qu'on appela la chouannerie,

M. de Bourmont, dans la nuit 15 octobre 1799, surprend Le Mans et

y pénètre par trois côtés à deux heures du matin. Il s'empare de

toute la ville mais la caserne de Saint-Vincent, défendue par une

partie de la 40ème demi-brigade, lui oppose la plus énergique

résistance les soldats ne font leur retraite qu'après avoir épuisé

toutes leurs munitions. Les chouans brûlent les papiers de la mairie,

désarment les habitants, enlèvent les caisses publiques, puis se

retirent vers Sablé après trois jours d'occupation.

Durant la

guerre franco-allemande de 1870-1871. Le Mans devint le centre des

opérations du général Chanzy, qui s'y établit le 19 décembre. Ce

fut près de cette ville que fut livrée, le 11 janvier 1871, la désastreuse

bataille qui rendit désormais impossible la délivrance de Paris

par les armées de province. Nous avons rapidement raconté les faits

à la fin de la notice historique consacrée au département.

La

cathédrale du Mans est un majestueux édifice appartenant à diverses

époques, les statues du portail appartiennent au VIème,

siècle la voûte de la nef, au IXème siècle elle a été

élevée par saint Aldric qui consacra l'église à saint Julien; mais

les travaux n'étaient pas encore terminés que l'édifice fut ravagé

par les Normands. Ce ne fut qu'au XIème siècle qu'on

les reprit sérieusement et l'église ne fut terminée qu'en 1434.

La nef, avec ses bas-côtés, offre un parallélogramme régulier de

62 mètres de longueur sur 10 de largeur ; la longueur de l'édifice

est de 130 mètres, et la tour qui le domine s'élève de 60 mètres

au-dessus du pavé. On remarqué surtout la beauté de la rose du bras

méridional de la croix, les figures bizarres qui ornent les chapiteaux,

et l'élégance du chœur, dont la construction, postérieure à celle

de la nef, présente un monument du style gothique le plus élégant.

L'église de la Couture, du XIIIème siècle, et Saint-

Julien-du-Pré, du XIème, présentent aux regards de l'archéologue

les sujets d'études les plus intéressants et les plus variés. Le

musée de la ville possède une riche collection d'antiquités et quelques

bons tableaux des maîtres.

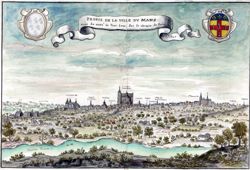

La ville du Mans est dans une situation

agréable sur le penchant d'un coteau et sur les bords de la Sarthe

que l'on y passe sur quatre ponts. La ville basse est généralement

mal bâtie la ville haute est plus régulière, mais le quartier neuf

est le plus beau quartier.

On se rappelle que le crime dont est accusé

le chien Citron, dans les Plaideurs de Racine, est d'avoir mangé

un bon Chapon du Maine :

Appelez les témoins.- Je les ai

dans ma poche ;

Tenez, voici la tête et les pieds du chapon :

Voyez-les et jugez. - Je les récuse. Bon !

Pourquoi les récuser

? - Monsieur, ils sont du Maine.

Il est vrai que du Mans il en

vient par douzaine.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025