Histoire de la Savoie

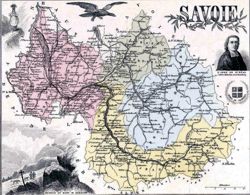

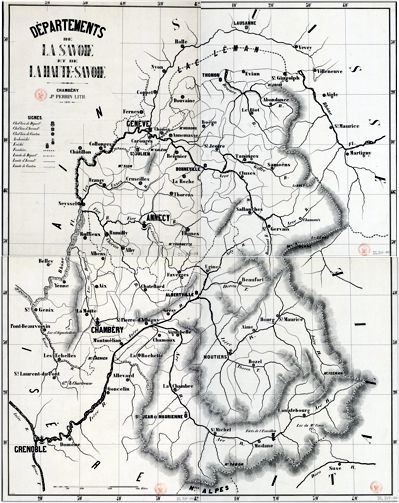

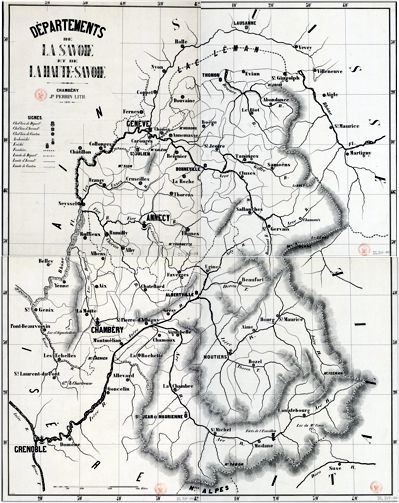

Carte de la Savoie

Carte d'identité

Un rond point - Méribel Montaret

La Savoie

Région :Auvergne-Rhône-Alpes

Préfecture

: Chambéry

Sous

préfectures :

Albertville

Saint-Jean-de-Maurienne

Conseil général

Office département

du Tourisme

Archives départementales

Patrimoine des communes

Note : ce site officiel du ministère de la culture vous

donne toutes les informations relatives à tous les lieux

et objets inscrits au patrimoine de chaque commune d'un

département.

Fondation Facim

Note : Ce site associatif présente un large choix de

lieux à visiter sur l’ensemble du territoire de la Savoie,

lieux d’histoire, lieux de découvertes et de promenades

dans les baux pays de Savoie.

Gentilé : Savoyards

Population : 442 468 hab. (2021)

Densité : 73 hab./km²

Superficie : 6 028 km²

Subdivisions : Arrondissements

: 3

Circonscriptions législatives : 4

Cantons : 19

Intercommunalités : 17

Communes : 273

L'union territoriale de la France, la

force de cohésion qui relie entre elles toutes ses parties et

qui fait l'admiration ou l'envie des autres nations, ce fait

à peu près unique en Europe et dont l'histoire n'est pas un

accident dû au hasard, c'est, au milieu des évènements humains,

le dégagement d'un grand principe, la consécration d'une loi

providentielle. Ce fait, comme toute œuvre destinée à durer,

est l'œuvre patiente du temps, et il lui a fallu de longs siècles

pour s'accomplir.

La Savoie, dont nous allons résumer les

annales, nous prouvera une fois de plus que les peuples, pas

plus que les individus, ne peuvent échapper à leur destinée

et que l'harmonie, ici-bas, consiste tout entière dans l'accomplissement

des lois que nous impose la divine Providence

La Savoyarde de Montmélian

Quoique la réunion-de la Savoie à la

France ne date que d'hier, nos lecteurs verront depuis combien

de temps cette fusion était préparée dans les esprits, dans

les mœurs, dans les besoins, dans les vœux de tous, et par conséquent

à combien de titres elle était légitime ; ils savent que les

années sont à peine des jours dans la vie des peuples, et ils

se rappelleront que celles de nos provinces les plus profondément,

les plus énergiquement françaises, étaient encore séparées de

la grande, de la bienaimée famille, au commencement du siècle

dernier.

Alors encore, pour rattacher ces membres au tronc,

il fallut de violents efforts, des guerres sanglantes le temps

a marché depuis ; la Révolution française est enfin venue. Par

elle, un nouveau droit public a surgi ; les peuples ont repris

possession d'eux-mêmes, et, cette fois, c'est à un suffrage

libre que la France doit l'agrandissement de sa famille et l'extension

de ses frontières. Ces annexions, conquêtes pacifiques, les

seules que devrait désormais accepter l'esprit moderne, sont

déterminées par une communauté d'origine, des liens de traditions

historiques et une solidarité d'intérêts dont l'évidence ressortira,

nous l'espérons, des faits que nous avons à retracer.

Le château des Ducs de Savoie à Chambéry

Avant l'invasion romaine, époque pleine

d'obscurité et d'incertitude, on sait seulement que la Savoie

était habitée par des tribus allobroges, sorties, comme les

tribus gauloises, de la race celtique.

L'organisation politique

était la même, les mœurs étaient semblables. Aussi, quand Brennus

et Bellovèse descendirent en Italie, leurs hordes, en passant

les Alpes, se grossirent-elles de nombreux contingents de l'Allobrogie.

Polybe donne le nom d'un roi des Allobroges, Bancas, qui aurait

servi de guide à Annibal mais aucun monument ne constate d'une

manière positive le passage du général carthaginois. MM. Champollion-Figeac

et Barentin de Montchal prétendent que le gouvernement des Allobroges

était républicain nous ne mentionnons donc le fait que pour

constater les controverses auxquelles il a donné lieu. Le premier

évènement dont l'authenticité soit incontestable remonte à l'an

118 avant l'ère chrétienne. Les Allobroges avaient donné asile

au roi des Liguriens, ennemi de Marseille que Rome protégeait,

Domitius Ahenobarbus saisit avec empressement ce prétexte la

guerre fut déclarée ; les Savoisiens, unis aux Dauphinois septentrionaux,

s'avancèrent au-devant de l'ennemi ; les armées se rencontrèrent

près d'Avignon, dans les plaines d'un village nommé Vindalie

les Romains furent vainqueurs, et l'Allobrogie fut ajoutée aux

provinces déjà conquises. Jusqu'à l'arrivée de César, les montagnards

semblent avoir supporté le joug assez difficilement ; ils protestaient

contre la lourdeur des impôts, et leur mécontentement était

si notoire, que Catilina comptait sur eux dans ses projets contre

le sénat. Il fut trahi à Rome par leurs députés, qui entrèrent

d'abord dans la conjuration ; mais la nation ne s'en associa

pas moins par un soulèvement à sa tentative il fallut que le

préteur de la Gaule Narbonnaise marchât contre les révoltés.

Un de leurs chefs, Induciomar, de la tribu des Voconces, se

mit à leur tête. Toute l'Allobrogie s'arma deux batailles rangées

furent gagnées par les montagnards sur les légions romaines

; mais ce triomphe fut de peu de durée. C'est à César qu'il

appartenait d'achever de les vaincre. L'indocilité des Allobroges

et les nombreuses interventions qu'elle nécessitait valurent

au pays la création de deux voies romaines, constatées dans

les itinéraires d'Antonin et dont de nombreux vestiges existent

encore l'une de Milan à Vienne en Dauphiné, séparant la Tarentaise

et la Savoie proprement dite du petit Saint-Bernard et de Saint-Genix-d'Aoste

l'autre de la Tarentaise à Genève ; la première longue de 100

kilomètres environ, et la seconde de 110. Depuis César jusqu'à

l'invasion des Burgondes en 427, la tradition ne nous a transmis

le souvenir d'aucun évènement important.

Le Monument des « Quatre sans Culs ! »

Histoire de la Savoie

Le chalet du col de Granier

En parcourant les milliers de document

numérisés site Gallica, J’ai découvert un livre signé par Monsieur

Adolphe Joanne, publié en 1901, qui donne dans son ouvrage une

description très complète de l’histoire de la Savoie et je n’ai

pas résister au plaisir de la joindre dans cette page et j’espère

que vous aurez le même plaisir que moi à la découvrir

Dès

qu'on eut reconnu au fond des lacs de la Suisse l'existence

de pilotis et de poteries qui trahissaient d'anciens établissements,

les archéologues des Sociétés savantes de la Savoie explorèrent

les lacs de leur pays et y découvrirent des pilotis et des poteries

semblables. A quelle époque peuvent remonter ces cités primitives

établies sur les eaux pour rendre leur défense plus facile ?

Cette question attend encore une solution. On a déterminé sept

emplacements de cités lacustres, sur le lac du Bourget, à Tresserve,

à Brison-St-Innocent, à Conjux, à Châtillon.

Cette dernière

localité avait même donné son nom au lac désigné par des cartes

et des chartes du moyen âge sous le nom de Châtillon (lacus

Castillonis). Mais on ignore à quelle nation appartenaient ces

habitants des lacs, car, d'une part, en Suisse, les constructions

sur pilotis paraissent avoir diminué ou cessé avec l'invasion

celtique ; d'autre part, en Savoie, elles semblent avoir subsisté

plus longtemps, peut-être jusqu'à l'occupation romaine.

A

cette époque, les peuples qui habitaient les vallées de la Maurienne

s'appelaient les Médulles et les Graïocelles. Les Ceulrons habitaient

les vallées de la Tarentaise, de Beaufort et du Haut-Faucigny.

Les Broges étaient divisés en deux grandes fractions : l'une,

nommée lsobroges, dans la Bresse, l'autre, Allobroges, dans

les vallées de la province de Genevois, dans une partie du Chablais

et du Faucigny et dans la province de Savoie Propre. Débordant

en Dauphiné jusqu'à l'Isère et jusqu'au Rhône, les Allobroges,

chefs de la redoutable ligue des tribus Sapaudes (Sapaudia,

Savoie), étaient l'un des plus célèbres peuples de la Gaule.

L'historien Polybe nous transmet le premier fait écrit relatif

aux peuples qui habitaient la Savoie : le secours donné par

les Allobroges aux Gaulois cisalpins attaqués par les armées

romaines. Le second est le passage des Alpes par Annibal, passage

qui a donné lieu à tant de discussions, continuées de nos jours.

Lorsque Rome, victorieuse de Carthage, maîtresse de l'Orient

et de l'Espagne, intervint enfin dans la Gaule, pour protéger

Marseille, les Allobroges résistèrent énergiquement aux étrangers

et s'unirent aux Arvernes. Défaits une première fois par Domitius

Enobarbus, ils le furent une seconde fois par Fabius Maximus,

qui obtint l'honneur du triomphe et le surnom d'Allobrogicus.

Ce fut par leur pays et peut-être dans leur pays que Jules César

arrêta l'invasion des Helvètes : il s'annonçait à la Gaule comme

un libérateur, en attendant qu'il pût y parler en conquérant

et en maître.

Opiniâtres dans leur résistance contre les

Romains, les Allobroges, une fois soumis, adoptèrent promptement

les lois, les mœurs, les coutumes, la langue des vainqueurs.

Une chapelle savoyarde

Le territoire fut défriché, assaini, sillonné de routes ; des

cités populeuses s'élevèrent, qu'embellirent des temples, des

théâtres, des palais, des cirques, des écoles, des arcs de triomphe,

des aqueducs, des bains. La Savoie est une des contrées de la

Gaule qui contiennent le plus de ruines antiques, de vestiges

de voies romaines, d'inscriptions latines. On en a trouvé :

à Aime (Forum Claudii, Axima au moyen-âge), à Aiguebelette (Aquae

Bellonae), à Lémenc (Lemencum ) situé auprès de Chambéry, à

Arbin (mosaïques fort remarquables), à Aix-les-Bains (Aquæ Allobrogum

ou Aquae Domitianæ ou Aquae Gratianae), à Albens (ancien vicus

Albaniensis), à la Biolle, à Novalaise.

L'antique Allobrogie,

ayant été détachée de la province Narbonnaise par les empereurs

Galba et Vespasien, forma une nouvelle province, appelée Viennoise,

laquelle s'étendait jusqu'au cœur du pays des Centrons. Mais

un jour, son nom même s'effaça pour faire place au nom primitif

de Sabaudia qui reparut. Dans la Notice des princes et des cités

de la Gaule, ce nom s'écrit Sabuudia, puis, après l'arrivée

des Barbares, Saboja, Saboia, Savogia, Savoye, Savoie.

L'époque

de l'introduction du christianisme en Savoie est incertaine

: saint Jacques, saint Marcel, saint Maxime, saint Élie et saint

Milet furent les premiers qui, au cinquième siècle catéchisèrent

les vallées de ce pays. Parmi les peuples barbares qui s'établirent

dans la Gaule, les Burgondes se distinguaient par leur caractère

pacifique, industrieux. Au lieu de se disperser et de courir

les aventures, ils se glissèrent de la vallée du Rhin dans celle

de la Saône, de celle de la Saône dans la vallée du Rhône et

ne s'arrêtèrent que devant les gorges difficiles, les cimes

escarpées de la Savoie. Ils s'étendirent donc jusqu'au cœur

de ce pays, qui fut compris dans leur royaume.

A cette époque,

Chambéry prit le nom de Camera regis (Chambre du roi), d'où

plus tard on fit Cameriacum, Camberiacum.

Quoique Ariens,

les Burgondes avaient respecté le clergé catholique ; mais bientôt

ils éprouvèrent la puissance des Francs.

Clovis soumit Gondebaud

à un tribut, et ses fils conquirent définitivement le royaume

des Burgondes sur Sigismond, puis sur Gondemar (524-554). La

Savoie se trouva ainsi rattachée de bonne heure au royaume des

Francs, dont elle devait plus tard être séparée, mais auquel,

selon la loi naturelle, elle tendit toujours à revenir.

Malgré leurs forteresses naturelles, les habitants de la Savoie

eurent à souffrir des incursions des Sarrasins, qui dévastaient

la vallée du Rhône et les vallées latérales : ils en furent

délivrés par Charles-Martel, Pépin le Bref et Charlemagne. Pépin

le Bref et Charlemagne traversèrent plusieurs fois la Savoie

pour s'acheminer, par les passages alors presque impraticables

des Alpes, vers l'Italie où ils allaient combattre les Lombards.

Charles le Chauve qui, à peine maître de la Gaule, se vit obligé

d'abandonner son pouvoir et ses terres aux ducs et aux comtes,

voulut néanmoins se rendre en Italie pour y chercher la couronne

impériale. Il mourut en 877, au retour, dans une misérable cabane

du village d'Avrieux, près de Modane.

Des mules svoyardes - Pauvres bêtes !

Le démembrement de

l'empire de Charlemagne avait été funeste à la Savoie, car il

l'avait détachée de la Gaule et réunie à la part de Lothaire,

la Lotharingie. Les pays distraits, à cette époque, de leur

région naturelle et ne pouvant par eux- mêmes constituer un

état, furent pendant des siècles disputés par les maîtres de

la Gaule et les maîtres de l'Allemagne. Ils se fractionnèrent

en plusieurs royaumes oscillant entre des dominations diverses.

La Savoie fit partie du royaume de Provence fondé par le duc

Bosoh (879), puis du second royaume de Bourgogne (Rodolphe II).

Le royaume de Bourgogne ayant passé en 1052 sous la suzeraineté

des empereurs allemands, un certain nombre des pays dont il

se composait s'affranchirent, se démembrèrent en seigneuries

; il y eut alors presque autant d'états que de vallées en Savoie

: évêchés de Tarentaise, de Maurienne, seigneuries de Genève,

de Faucigny, etc. Bientôt les comtes de Maurienne grandirent

en puissance grâce à l'investiture faite à leur profit par Bérold

de Saxe. Le premier comte investi fut Humbert Ier,

aux Blanches mains, chef de la Maison de Savoie. Après lui vinrent

Amédée Ier, Amédée II qui prit position au-delà des

Alpes et inaugura la politique des princes de Savoie, aussi

jaloux de s'étendre en Italie que du côté de la Gaule ; Humbert

II, Amédée III, Humbert III, enfin Thomas Ier.

Ce prince acquit Chambéry près de la ville de Lémenc, à la rencontre

des cinq routes d'Aix, du Mont-du-Chat, de l'Épine, d'Aiguebelette,

des Échelles. Maîtresse de ce point central (1232), la Maison

de Savoie, qui habitait tantôt Charbonnières, près d'Aiguebelle,

tantôt d'autres châteaux de ses états, et qui étouffait dans

les vallées des Alpes, put désormais étendre un bras protecteur

ou menaçant sur les populations et les seigneurs de la Savoie.

Cette maison agrandit encore ses domaines avec Amédée IV, Boniface

Ier, Pierre Ier,, dit le Petit Charlemagne,

Amédée V, dit le Grand. Amédée acquit la Bresse, le Bugey et

plusieurs seigneuries dans le pays de Gex. Ce fut lui qui, en

mémoire d'une croisade en Orient, substitua, dans les firmes

de Savoie, la croix blanche des Chevaliers de Rhodes à l'aigle

de l'empire germanique. Edouard 1er, organisa l'escadron

de Savoie, qui fut le noyau d'une armée régulière permanente

et nationale. Aymon créa à Chambéry un conseil supérieur de

justice et les assises générales de Savoie.

Le lac de Méribel Montaret

Sous Amédée

VIII, surnommé le Salomon de son siècle, la Savoie fut érigée

en duché par l'empereur Sigismond (1416).

Néanmoins les

princes de Savoie restèrent pour la plupart dévoués à la France

et combattirent avec nos rois contre les Anglais. Ils les suivirent

dans leurs expéditions en Italie, et plusieurs fois des mariages

avaient scellé leur union avec la Maison de France. Louise de

Savoie, on le sait, fut la mère de François 1er.

Toutefois les princes de la Maison de Savoie commencent à louvoyer

entre la Maison d'Autriche et la Maison de France, ne cherchant

qu'à faire payer cher aux deux adversaires, tantôt leur alliance,

tantôt leur défection. Charles III s'allie avec Charles-Quint,

et François Ier envahit la Savoie (1554-1556). Le fils-de Charles

III, Emmanuel-Philibert, ré- duit au simple rôle d'un lieutenant

de Charles-Quint, puis de Philippe II, combat alors les Français

avec acharnement, et c'est lui qui gagne avec les troupes espagnoles

la bataille de Saint-Quentin (1557). La paix du Cateau-Cambrésis

(1559) lui rendit ses états, et Henri Il, pour le regagner,

lui accorda la main de sa sœur, Marguerite de France. Emmanuel-Philibert

transféra à Turin le siège de ses états.

Les princes de

Savoie se mêlèrent aux troubles de la Ligue, mais ils furent

obligés de céder à Henri IV le pays de Gex, le Valromey et le

Bugey (traité de Lyon, 1601). Henri IV, avec Sully et Crillon,

avait pris Charbonnières, puis Montmélian, et imposé à presque

toute la Savoie sa domination, que Richelieu maintint sous Louis

XIII.

La paix de Ratisbonne rendit, en 1650, ses états à

Victor- Amédée ICT, mais sous la condition que les princes de

Savoie rentreraient dans l'alliance française. Ils ne la rejetèrent

que sous Louis XIV, quand la politique violente du grand roi

souleva contre lui l'Europe et amena la formation de la Ligue

d'Augsbourg. Le duc de Savoie, Victor-Amédée XI, envahit le

Dauphiné en 1692, mais il fut repoussé, et les victoires des

Français en Italie, à Staffarde et à la Marsaille, le ramenèrent

à Louis XIV. Il l'abandonna encore une fois pendant la guerre

de la succession d'Espagne et recueillit plus d'avantages qu'il

n'avait osé en espérer. Au traité d'Utrecht, la France lui céda

les vallées qu'elle avait gardées sur le versant oriental des

Alpes. Il obtint le titre de roi avec la Sicile (1715). Qui,

trois ans plus tard, fut échangée contre la Sardaigne. Le duc

de Savoie devint ainsi roi de Sardaigne.

Du sommet de la Sauluire

Pendant le dix-huitième

siècle, les ducs de Savoie suivirent la politique ambiguë qui

leur avait si bien profité. Alliés de la France pendant la guerre

de 1755, ses ennemis pendant la guerre de la succession d'Autriche,

ils revinrent à elle après la paix d'Aix-la-Chapelle. Lors de

la Révolution de 1789, Victor-Amédée III se joignit à la première

coalition. Aussitôt une armée française, commandée par Montesquiou

pénètre en Savoie, fait son entrée dans la capitale de l'ancien

duché, et bientôt un décret de la Convention incorpore ce pays

à la République, sous le nom de département du Mont-Blanc. La

Savoie reçut alors les lois, l'administration de notre pays,

et déjà elle se considérait comme française lorsque les traités

de 1815 lui rendirent, avec son indépendance, son roi, Victor-Emmanuel

Ier.

Mais ses princes devenaient de plus en plus

italiens. En 1859, avec l'appui de l'armée française, Victor-Emmanuel

II conquit la Lombardie, puis s'étendit au centre de l'Italie

et abandonna (24 mars 1860) la Savoie à la France. Le descendant

des ducs de Savoie, devenu roi d'Italie, se consola sans peine

de la perte d'une province, qui bien qu'elle eût été le berceau

de sa maison, était de plus en plus étrangère au royaume où

la fortune l'avait appelé à régner. Les habitants de la Savoie,

séparés de l'Italie par les Alpes, montrèrent par leur vote

quasi-unanime (3 avril 1860) en faveur de l'annexion, qu'ils

considéraient ce changement, d'ailleurs si favorable à leurs

intérêts, comme un retour pur et simple à leur mère- patrie.

L'ancien duché de Savoie fut alors divisé en deux départements,

et celui qui garda le nom simple de Savoie, comprit la Haute-Savoie,

la Savoie Propre, la Maurienne et la Tarentaise avec Chambéry

comme chef-lieu.

On peut supposer que, le caractère des Savoisiens

ayant été mieux apprécié par les Romains, de meilleurs rapports

s'établirent entre les vainqueurs et les vaincus, que les impôts

furent diminués et qu'une période de paix et de bonheur relatif

fit oublier les tempêtes et les calamités passées. N'est-ce pas

l'occasion d'appliquer le mot célèbre Heureux les peuples qui n'ont

pas d'histoire ?

C'est par analogie encore que nous sommes réduits

à juger les temps qui suivirent. Le contact de la civilisation romaine

dut opérer en Allobrogie une transformation semblable à celle que

nous avons pu signaler dans la plus grande partie de la Gaule par

certains changements caractéristiques et avec des documents précis

qui manquent ici. Il fallait que le caractère national eût perdu

beaucoup de son ancienne fierté et de son énergie pour accepter

sans protestation une invasion des Burgondes vaincus que le patrice

romain Aétius parquait dans les vallées de la Savoie (Sapaudia ou

Sabaudia (1) en l'an 427.

Il fallait que les éléments de sa nationalité

primitive fussent bien altérés pour se laisser aussi facilement

absorber par la barbarie des nouveaux hôtes. Pendant près de six

siècles, la Sapaudia disparaît dans les royaumes de Bourgogne, plus

complètement encore que l'Allobrogie n'avait été effacée sous les

successeurs de César ; malheureusement, cette époque, moins éloignée

de nous et mieux connue que la précédente, ne nous permet pas d'aussi

rassurantes suppositions. La pauvre Savoie eut sa part de tribulations,

de misères, d'épreuves de tout genre, dans les crises que traversèrent

ces éphémères monarchies burgondes. Nos lecteurs trouveront un aperçu

de cette lamentable histoire dans la notice de la Côte-d'Or, où

il était mieux à sa place ; nous n'y emprunterons que quelques détails

se rattachant plus directement au passé du département de la Savoie.

Nous rappellerons seulement le nom de quatre rois de la première

dynastie Gondicaire fonde le royaume. Chilpéric est le père de la

célèbre Clotilde, épouse de Clovis. Gondebaud promulgue la

(1)

A quelle époque parait le mot Sabaudia pour désigner cette région,

et d'où vient-il ? On l'ignore complètement. C'est un écrivain du

IVème siècle après Jésus-Christ, Ammien- Marcellin, qui

l'emploie pour la première fois, et depuis il a été conservé. Des

différentes étymologies qu'on lui a données, la seule vraisemblable

est la suivante Sap-Wald, deux mots teutons ou germaniques dont

la réunion signifie Forêt ou Pays des Pins.

Le Col de l'Iseran

La loi Gombette, ce code de la féodalité

qui survécut si longtemps à l'invasion des barbares et dont l'empreinte

est encore si puissante dans plusieurs constitutions contemporaines

enfin le dernier et le meilleur, dit-on, Sigismond, fait étrangler

son fils sur un simple soupçon de révolte ; mais il fait de nombreux

dons au clergé et de pieuses fondations il est canonisé.

C'est

à cette période de son histoire qu'on fait remonter, pour la Savoie,

la première organisation de son territoire en pagi, espèce de districts

désignés sous la dénomination générique de Pagi Burgonden, organisation

que remania de sa main puissante Charlemagne en 763, lorsque, passant

d'Allemagne en Italie, il s'arrêta à Genève et à Saint- Jean-de-Maurienne.

Dans ce même temps, les plus célèbres apôtres du christianisme en

Savoie furent saint Romain, saint Colomban et saint Lupicin. Notons

encore, comme preuve de la permanente solidarité qui devait unir

la Savoie aux provinces voisines de la Gaule, que le royaume de

Bourgogne comprenait, avec la Savoie elle-même et le nord-est de

la Suisse, la Bourgogne proprement dite, la Bresse, la Franche-Comté,

le Dauphiné, le Lyonnais et toute la Provence.

La savoie sous la neige

La capitale était tantôt Lyon ou Vienne,

tantôt Chalon-sur-Saône. Les annales de la Savoie sont plus dépourvues

encore de tout intérêt spécial et plus vides d'événements importants

sous la seconde monarchie bourguignonne.

Lorsque Louis le Débonnaire,

en 842, partagea entre ses fils l'héritage de Charlemagne, la Savoie

échut à Lothaire avec l'Italie, la Provence et le titre d'empereur.

Après Louis, fils de Boson, le royaume de Bourgogne transjurane

se scinde, et la Savoie passe sous le sceptre de Rodolphe 1er,

premier roi du second royaume de Bourgogne. Ce roi, comme son prédécesseur

Boson, n'était d'abord qu'un simple gouverneur de province ; il

profita des troubles du royaume, en fomenta de nouveaux et se fit

proclamer roi à Saint-Maurice-en-Valais, par les grands feudataires

qu'il avait séduits. Rodolphe Il, qui lui succéda, mourut à Payerne,

près de Lausanne, en 938 ; il ajouta à ses États les principautés

d'Arles et de Provence.

A la mort de ce prince, surnommé le Fainéant,

le royaume tomba dans l'anarchie et passa pièces par pièces aux

comtes, aux barons qui s'emparèrent de l'autorité souveraine dans

leurs districts. Conréard, qui lui succéda, eut lui-même pour successeur

Rodolphe III, plus fainéant encore que Rodolphe II. Ce dernier compléta

l’œuvre de dissolution en étendant aux titulaires ecclésiastiques

les concessions d'autorité temporelle que l'autre avait faites aux

seigneurs laïques. Nos lecteurs ont déjà remarqué sans doute l'identité

qui existe même dans ce surnom de fainéant entre ces tristes chroniques

de Bourgogne et l'histoire de France qui lui correspond ; nous avons

à signaler une similitude plus déplorable encore, le fléau des invasions.

Citons un historien national, Claude Genoux, une des gloires populaires

de la Savoie « Ce fut en 891, dit-il dans son excellente Histoire

de Savoie, que les Sarrasins, fanatiques sectaires de Mahomet, abordèrent

à Nice, ils désolèrent d'abord le Piémont et passèrent ensuite en

Savoie. Les marquis (commandants des marches), les comtes, les évêques

de Maurienne, de Tarentaise et de Genève, convoquèrent le ban et

l'arrière-ban de leurs guerriers ; ce fut en vain des flots de sang

coulèrent, et, malgré la bravoure de ses défenseurs, la ville de

Saint-Jean-de-Maurienne fut ruinée de fond en comble, le Faucigny,

la Tarentaise et le Valais eurent à peu près le même sort. C'était

toujours chargés de butin que les Sarrasins, après leurs expéditions,

se réfugiaient dans la haute vallée des Beauges, ou bien encore,

dit la tradition, dans le quartier général à La Roche-Cevin.

La fontaine de la place »

A Conflans, où ils ne laissèrent pas pierre

sur pierre, ils bâtirent eux-mêmes une tour carrée, afin de perpétuer

la mémoire de leurs méfaits. Cette tour se voit encore aujourd'hui

à l'angle droit de l'esplanade de la ville une autre version, il

est vrai, prétend que les barons saxons bâtirent cette tour ainsi

que beaucoup d'autres et qu'ils employèrent comme manœuvres les

prisonniers qu'ils firent aux Sarrasins. Toujours est-il que ; de

toute notre Savoie, le château d'Ugine seul leur résista. C'était

vers 940, sous le règne de Conréard, troisième roi du second royaume

de Bourgogne. Cette invasion avait duré cinquante ans. » La fin

de Rodolphe III nous conduit à fan 1033. La Savoie appartient alors

à Conrad le Salique, fils de Rodolphe II. Adopté comme héritier

par Charles Constantin, il est, à la mort de celui-ci, couronné

empereur d'Allemagne.

Une nouvelle période commence pour l'histoire

de notre province.

Ici, toutefois, se présente pour nous une

difficulté nouvelle. Pour les époques précédentes, les documents

sont rares et confus ; ceux que nous allons rencontrer maintenant

ont besoin d'être transformés et dégagés d'éléments qui ne leur

sont pas propres. Il n'existe point, pour ainsi dire, d'histoire

de Savoie, tant cette histoire se fond et s'absorbe dans celle de

la maison qui régnait sur ce pays. Ce peuple tout de dévouement

et d'abnégation, semble avoir renoncé à toute existence nationale

pour vivre de la vie de ses souverains. Ses prospérités comme ses

infortunes, sa gloire comme ses revers sont ceux de ses comtes,

de ses ducs, de ses rois ; et les historiens du pays se sont tellement

associés à cette espèce d'abdication, que leur grand souci est de

rechercher s'il faut faire remonter l'origine d'Humbert aux Blanches

mains, le premier comte de Savoie, à Boson, le fondateur du second

royaume de Bourgogne, ou à Bérold le Saxon, descendant du fameux

Witikind, comme le désiraient les princes de Savoie, dans le but

de se donner un titre germanique à l'empire d'Allemagne, auquel

aspirèrent plusieurs d'entre eux.

Notre observation n'a rien

d'hostile pour l'antique et illustre maison de Savoie ; nous sommes

tout disposés à reconnaitre qu'elle a souvent donné des preuves

de clémence, de mansuétude et de bonté, bien rares dans ces siècles

d'injustice et de violence ; nous sommes prêts à proclamer que beaucoup

de ses membres ont été aussi sages, aussi habiles, aussi prudents

que courageux et magnanimes nous faisons trop la part du temps,

des mœurs, des institutions, pour lui reprocher sa persévérante

ambition ; mais il nous sera permis de regretter que tout cet éclat

ait laissé dans une ombre trop profonde les mérites oubliés de ceux

qui ont tant contribué à cette fortune.

En en tirant une excuse

pour l'insuffisance de cette notice, nous espérons aussi y trouver

un argument à l'appui des opinions que nous avons émises en commençant.

Telle est, en effet, la puissance des liens qui rattachent la Savoie

à la France, que, malgré son dévouement docile, malgré l'héroïque

fidélité avec laquelle elle suit et sert ses princes dans leurs

brillantes aventures, rien ne peut détourner ni ses regards, ni

ses pensées, toujours tournés vers l’occident aujourd'hui même que

sa croix blanche flotte victorieuse des confins du Tyrol aux rivages

de la Sicile, aucun regret ne se mêle au bonheur qu'elle éprouvé

d'arborer enfin le drapeau de la France.

En en tirant une excuse

pour l'insuffisance de cette notice, nous espérons aussi y trouver

un argument à l'appui des opinions que nous avons émises en commençant.

Telle est, en effet, la puissance des liens qui rattachent la Savoie

à la France, que, malgré son dévouement docile, malgré l'héroïque

fidélité avec laquelle elle suit et sert ses princes dans leurs

brillantes aventures, rien ne peut détourner ni ses regards, ni

ses pensées, toujours tournés vers l’occident aujourd'hui même que

sa croix blanche flotte victorieuse des confins du Tyrol aux rivages

de la Sicile, aucun regret ne se mêle au bonheur qu'elle éprouvé

d'arborer enfin le drapeau de la France.

Un village savoyard

Tâchons de répondre à ces précieuses sympathies

de nos nouveaux compatriotes, et qu'ils ne s'en prennent qu'à l'humilité

et à la modestie de leurs ancêtres, s'il est si difficile de glorifier

convenablement leur passé. Voici quelles étaient, en Savoie, vers

le milieu du XIème siècle, les grandes familles de hauts

barons déjà existantes les vicomtes de Maurienne, de Briançon et

de Chambéry, les barons de Seyssel, de Menthon, de La Rochette,

de Blonay, de Montbel, de Chevron-Villette, de Beaufort, de Montmayeur,

de Miolans et d'Allinges. Au-dessous de ces puissantes maisons existait

une noblesse inférieure, ne possédant que de petites baronnies et

qui formait l'ordre équestre. Après lui venait, dans l'ordre hiérarchique,

une noblesse militaire, composée de capitaines, qui forma, plus

tard, l'ordre des chevaliers. Après cette dernière classe de la

noblesse venait celle des vavasseurs ou hommes libres, que l'on

nommait aussi hommes d'honneur et compagnons de guerre ; puis les

propriétaires libres ou de franc-alleu, et ensuite les vilains ou

villageois ; ils étaient affranchis et propriétaires, mais attachés

à la glèbe. Enfin, les serfs venaient en dernier lieu ; ils terminaient

cette longue liste de privilèges, de servitude et de misère. Cette

classe, beaucoup plus nombreuse que toutes les autres ensemble,

dit M. Costa de Beauregard, était composée d'ilotes voués exclusivement

aux travaux des champs, à qui l'usage des armes était interdit,

qui ne- devaient jamais quitter le sol natal, qui ne connaissaient

point les douceurs de la propriété, et auxquels il n'était permis

ni de se marier ni de tester, sans le consentement de leurs seigneurs,

lesquels étaient les maitres de lever sur eux des contributions

arbitraires ; et comme, suivant la coutume des Francs et des Bourguignons,

la longueur de la chevelure indiquait le degré de la noblesse, les

serfs, en signe de leur condition, devaient tenir sans cesse leurs

cheveux coupés au ras de la tête. De l'an 1033 à 1391, dix-sept

comtes de la dynastie de Savoie possèdent successivement tout ou

partie du pays. Voici la liste de ces princes, avec la date approximative

de leur règne, sans y comprendre la trop problématique :

Bérold

de Saxe - 1033

Humbert 1er, dit aux Blanches mains

- 1048.

Amédée 1er, ou, par abréviation,

Amé, surnommé la

Queue - 1069.

Oddon ou Othon - 1078.

Amédée II, surnommé

Adélao - 1094.

Humbert II, dit le Renforcé - 1103.

Amédée

III - 1150.

Humbert Ill, surnommé le Saint - 1188.

Thomas

1er - 1230.

Amédée IV - 1253.

Boniface, dit le

Roland - 1263.

Pierre, dit le petit Charlemagne - 1268.

Philippe

- 1285.

Amédée V, dit le Grand- 1323.

Édouard, surnommé le

Libéral - 1329.

Aimon, dit le Pacifique - 1344.

Amédée VI,

dit le comte Vert - 1383.

Amédée VII, surnommé le Rouge, le Noir

ou le Roux.

Après la réunion des deux Bourgognes sous le sceptre

de l'empereur Conrad le Salique Humbert 1er obtint de

ce prince le titre de comte souverain de Maurienne. Cette concession,

toutefois, ne s'étendait qu'à une partie de la Maurienne et à quelques-unes

de ses petites vallées. Le comte habita, ainsi que ses successeurs,

jusqu'au milieu du XIIIèmesiècle, le château fort de

Charbonnière, résidence ordinaire des marquis, feudataires des rois

de Bourgogne et chargés, par eux, de défendre la vallée de Maurienne

et la ville d'Aiguebelle.

Le Village de Tignes avant sa submersion par le Barrage de Chevril

Tels furent l'humble berceau et les premiers

domaines de la puissante monarchie de Savoie. Sous Amédée 1er,

les progrès étaient déjà sensibles, à en juger d'après la chronique

à laquelle ce prince dut son peu poétique surnom. L'empereur d'Allemagne,

Henri Ill, allait se faire couronner à Rome ; il était accompagné

d'Amédée 1er, que suivaient de nombreux gentilshommes

; quarante, diton.

« Advint un jour, raconte Paradin, que

le comte se vint présenter à l'huis de la chambre où se tenoit le

conseil, et ayant heurté, lui fut incontinent la porte présentée,

pour sa personne seulement, le priant l'huissier du conseil de vouloir

faire retirer cette grande troupe qui estoit à sa queue ; à quoi

ne voulant acquiescer, ne voulut l'huissier permettre l'entrée dont

il persista encore si haultement que l'empereur oyant le bruit demanda

que c'estoit, l'huissier répond que c'estoit le comte de Maurienne

qui menoit après soi un grand nombre de gentilshommes. Lors, dit

l'empereur, qu'on le laisse entrer et qu'il laisse sa queue dehors

ce qu'ayant entendu, le comte répondit avec mécontentement si ma

queue n'y entre avec moi, je n'y entrerai jà et vous en quitte.

Alors l'empereur ordonna que la porte fût ouverte au comte et à

sa queue. »

N'est-ce point un curieux tableau des mœurs du

temps et un intéressant indice des rapports qui existaient alors

entre les divers degrés de la hiérarchie féodale? Le marquisat de

Suse, ce premier regard sur l'Italie, échoit à Oddon par son mariage

avec Adélaïde, fille de Mailifroy. Sous le règne de son fils, Amédée

II, cette Adélaïde sert de médiatrice entre le pape Grégoire VII

et l'empereur Henri IV ; et il est déjà question de l'importance

politique que prend la maison de Savoie, dans une relation adressée

par l'ambassadeur Foscarini au sénat de Venise. Cependant le titre

de comte de Savoie ne semble avoir été pris pour la première fois

que par Humbert II.

La Savoie eut, comme la France, les folles

terreurs de l’an 1000 qui multiplièrent les fondations religieuses.

Le siècle suivant fut celui des croisades ce fut principalement

à la troisième que prit part la Savoie. Amédée III accompagna le

roi de France Louis VII ; il mourut à Nicosie, dans l'île de Chypre,

deux ans après son départ de Charbonnière. Voici le nom des principaux

seigneurs dont il fut suivi le baron de Faucigny et son fils, les

barons de Seyssel et de La Chambre, ceux de Miolans et de Montbel,

les seigneurs de Thoire, de Montmayeur, de Vienne-de-Viry, de La

Palude, de Blonay, de Chevron-Villette, de Chignin et de Châtillon.

Les premières monnaies qui portent l'empreinte de la croix de Savoie

datent de Humbert III, le premier de sa race qui ait été enterré

à l'abbaye de Hautecombe.

La Grande Motte vue depuis la Sauluire

Nous ne pouvons rien dire des guerres

si fréquentes auxquelles les comtes devaient presque toujours un

accroissement de leur influence et une extension de leurs frontières

n'oublions pas cependant que l'acquisition de Chambéry est due au

comte Thomas, qui l'acheta du comte Berlion, le 15 mars 1232, moyennant

32,000 sous forts de Suse, somme équivalente à 100,000 francs de

notre monnaie ; le château n'étant pas compris dans ce marché. C'est

à cette époque que remontent les premières franchises municipales

conquises, obtenues ou achetées par les communes. Inscrivons ces

dates glorieuses elles valent bien celles des batailles ou de l'avènement

des princes. Yenne s'affranchit la première en 1215, Montmélian

en 1221, Flumet en 1228, Chambéry en 1233, Beaugé en 1250, Évian

en 1265, Seyssel en 1285, Bonneville en 1289, Rumilly en 1292, Chaumont

et Cluses en 1310, Thonon en 1323, La Roche en 1325, Annecy en 1367.

Genève, si fière aujourd'hui de sa liberté, n'en fit la première

conquête qu'en 1387. Le règne d'Amédée IV fut marqué par une épouvantable

catastrophe, l'écroulement de la montagne du Grenier ; les blocs

de rochers, dit la légende ne s'arrêtèrent que devant le sanctuaire

de Notre- Dame de Myans ; l'image de la Vierge qu'on y vénérait

passait pour avoir été peinte par saint Luc ; aussi la dévotion

envers cette madone devint-elle une des pratiques les plus répandues

et les plus populaires de la Savoie.

Sous Boniface, ce fut la

lèpre qui envahit le pays. Ce prince mourut prisonnier de Charles

d'Anjou, qui l'avait vaincu à Turin. Pierre vengea son neveu ; il

éleva la Savoie au rang des puissances secondaires de son temps.

Une tradition, qu'aucun témoignage sérieux ne confirme malheureusement,

attribue à Philippe la convocation des premières assemblées nationales.

Un titre moins contestable, c'est l'heureux choix qu'il fit d'Amédée

V pour son successeur. Ce prince et son fils Édouard constituèrent

définitivement la puissance de leur maison. Sans avoir à lutter

contre d'aussi grands obstacles, ils réalisèrent dans leur comté

l'œuvre que Louis XI poursuivit en France. Leurs successeurs n'eurent

plus qu'à suivre la voie qui leur avait été tracée. Sous Amédée

VI, les frontières de la Savoie se déterminent d'une manière presque

stable du côté du Valais, de la France et du Dauphiné. Ce prince

acquiert les baronnies du pays de Vaud, se consolide à Genève et

dans le Piémont. Avant lui, Aymon, plus législateur que guerrier,

avait créé à Chambéry un conseil suprême de justice qui fonctionna

jusqu'en 1559, époque à laquelle il fut remplacé par le sénat de

Savoie c'est à ce comte qu'on doit aussi la belle institution de

l'avocat des pauvres et l'établissement des assises générales de

Savoie, siégeant chaque année pendant le mois de mai.

Courchevelle vue depuis la Sauluire

Amédée VII,

après de nombreux démêlés avec Galéas Visconti, duc de Milan, avec

le marquis de Montferrat et les Angevins de Naples, finit par ajouter

aux conquêtes de ses ancêtres les vallées de la Stura, de Vintimille

et de Nice. Ce fut le dernier comte de Savoie ; avant d'aborder

la période des ducs, nous devons donner un souvenir aux hommes qui

ont illustré le pays pendant l'époque que nous venons de parcourir.

Citons d'abord les deux saints Anselme le premier, né dans la cité

d'Aoste, en 1033, qui de bénédictin devint archevêque de Cantorbéry

; l'autre de la maison des seigneurs de Chignin, qui fut évêque

de Belley en 1150 et prieur de la Grande-Chartreuse saint Bernard

de Menthon, fondateur des hospices qui portent son nom et perpétuent

le souvenir de ses vertus aux sommets des Alpes Pennines ; Gérard

Nicolas, de Chevron, sacré pape à Rome, le 28 décembre 1058, sous

le nom de Nicolas II ; Guillaume della Chiusa, originaire de Maurienne,

moine bénédictin, le plus ancien chroniqueur de Savoie ; Pierre

de 'Tarentaise, ami de saint Bernard, archevêque de Moutiers ; Geoffroy

de Châtillon, devenu pape sous le nom de Célestin IV, en 1230 ;

Pierre de Compagnon, né à Moutiers, archevêque de Lyon, cardinal,

puis pontife, sous le nom d'Innocent V, à l'âge de quarante ans

; Guillaume de Gerbaix et Ginifred d'Allinges, tous deux grands

maîtres des templiers, l'un en 1250, l'autre en 1285 ; Jean Gersen,

né à Cavaglia, en Biellais, bénédictin de Verceil, l'un de ceux

à qui on a attribué le célèbre livre de l'Imitation de Jésus Christ;

Pierre de La Palud, de Varambon-en-Bresse ,moine dominicain, le

plus savant théologien de son temps, nommé patriarche de Jérusalem

Étienne de La Baume, de Mont-Revel, premier maréchal de Savoie.

Aux dix-sept comtes succède, en 1391, dans la personne d'Amédée

VIII, dit le Pacifique ou le Salomon, une série de quatorze ducs,

dont voici les noms après Amédée VIII, Louis, en 1440 ;-Amédée IX,

dit le Bienheureux, en 1465 ; -Philibert 1er, surnommé

le Chasseur, en 1472 ; Charles 1er, surnommé le Guerrier,

en 1482 ; Charles-Jean- Amédée ou Charles II, en 1490 ; Philippe,

surnommé sans Terre, en 1496 ; Philibert Il, surnommé le Beau, en

1497 ; Charles III, surnommé le Bon ou le Malheureux, en 1504 -Emmanuel-Philibert,

surnommé Tête de Fer ou le Prince à cent yeux, en 1553 ; -Charles-Emmanuel,

surnommé le Grand, en 1590 ; Victor-Amédée 1er, en 1630

; François- Hyacinthe, en 1637 ;. Charles-Emmanuel II, en 1638.

Peu d'éloges et de panégyriques princiers valent ce que dit Olivier

de La lMarche d'Amédée VIII. « En ce temps où l'Europe entière était

en armes, le duc, homme de vertus singulières, était enclin à la

paix il vécut sans guerre avec Français et Bourguignons et si sagement

se gouverna parmi tant de divisions, que son pays de Savoie était

le plus riche, le plus sûr, le plus plantureux de tous ses voisins.

» Les développements et la prospérité d'Annecy datent de èe règne.

Chambéry reçut dans ses murs l'empereur Sigismond, qui, le, jour

même de son arrivée en 1416, érigea en duché le comté de Savoie.

L'ordre de Saint-Maurice fut créé par Amédée VIII, en 1434. Quoique

le duc Louis fût loin de posséder les qualités de son père, et quoique

son règne ait été beaucoup moins glorieux, ses alliances apportèrent

aux souverains de Savoie le titre de rois de Chypre et de Jérusalem.

Des froids excessifs, des pestes, des famines et des dissensions

intestines concoururent à rendre malheureux le règne d'Amédée IX

et la régence qui suivit. Sous le règne suivant, quoique le duc

Charles ait été surnommé le Guerrier, la Savoie retrouva des jours

meilleurs. La cour de ce prince était, disent les chroniqueurs du

temps, une parfaite école d'honneur et de vertu. Ce fut à cette

école que l'évêque de Grenoble conduisit, en 1488, son neveu Pierre

du Terrail, qui devint depuis l'illustre Bayard, le chevalier sans

peur et sans reproche. Jeune alors, ce héros servit le duc Charles

Ier, en qualité de page, et continua son service auprès de sa veuve

Blanche de Montferrat. Ce règne vit fonder la première imprimerie

que posséda la Savoie. Le premier imprimeur établi à Chambéry se

nommait Antoine Neyret. Nous avons peu de chose à dire des règnes

qui suivent. La lutte continue entre la France et la, maison d'Autriche.

Les ducs de Savoie continuent à pratiquer entre les deux puissances

l'habile et prudente politique qui leur a toujours si bien réussi.

Philibert le Beau épouse la célèbre Marguerite, descendante de Charles

le Téméraire, fille de l'empereur Maximilien 1er, celle

qui avait été fiancée à l'infant d'Espagne et au dauphin de France,

celle qui, se croyant en danger de mort, avait fait elle-même ces

deux vers pour lui servir d'épitaphe :

Ci-gît Margot,

la gente demoiselle,

Qu'eut deux maris et si mourut pucelle.

Cette alliance dérangeait un peu l'équilibre de neutralité,

il en résulta même, en 1535, une invasion du pays par François 1er

; mais ce prince manquait de l'habileté qui consolide les succès,

et la protection de Charles-Quint fut plus profitable à la maison

de Savoie que ne lui avait été préjudiciable l'hostilité du monarque

français.

Conflans

Une des conditions de la paix de Cateau-Cambrésis,

conclue le 3 avril 1559, entre l'Espagne et la France, c'est que

le duc Emmanuel-Philibert, le principal négociateur du traité, obtiendra

la main de Marguerite de Valois, sœur de Henri II. C'est dans le

tournoi donné à la porte des Tournelles, pour célébrer cette union,

que le roi Henri II fut accidentellement blessé à mort par le comte

de Montgomery. Il est un point, toutefois, sur lequel vient échouer

toute la puissance, toute l'habileté des princes de Savoie : Genève,

si longtemps enviée, si souvent attaquée, défend et consolide sa

liberté. Le long règne de Charles-Emmanuel déroule une suite de

tentatives obstinées dont le résultat définitif est de constater

l'héroïsme de la cité et d'assurer son indépendance. Avant d'arriver

à la période des rois, il ne nous reste plus à, relater que la persécution

des barbets, dissidents dont les croyances avaient beaucoup de rapport

avec celles des anciens Vaudois. Ils occupaient les vallées de Luzerne,

de Saint-Martin, d'Angrogne et de la Pérouse.

On intéressa Charles-Emmanuel

dans la question, en lui persuadant que les barbets voulaient créer

une république au milieu des Alpes. Il y eut donc chasse aux barbets,

poursuites, pendaisons, massacres, de véritables dragonnades. Cromwell

et la Suisse intervinrent en 1656, et malgré le pape la paix fut

rétablie. La Savoie, pendant l'époque que nous venons de parcourir,

a produit de nombreux personnages illustres ; les documents étant

plus certains dans ces temps plus rapprochés, nous citerons leurs

noms dans notre notice sur le lieu qu'ils ont illustré. Après ses

dix-sept comtes, ses quatorze ducs, la maison de Savoie compte jusqu'à

ce jour une suite de huit rois Victor-Amédée II, en 1684 ; Charles-

Emmanuel III, en 1730, Victor-Amédée Ill, en 1773, Charles-Emmanuel

IV, en 1796, Victor-Emmanuel 1er, en 1802 Charles-Félix,

en 1821 Charles-Albert, en 1831 ; Victor-Emmanuel II, en 1849.

Avec Louis XIV renaissent les grandes guerres européennes ;

elles appartiennent à un domaine historique qui n'est pas le nôtre

détachons seulement de ces grandes pages quelques détails qui aient

leur place dans notre cadre dans la campagne de 1696, Victor-Amédée

résuma de la plus éclatante manière la politique de sa maison en

moins d'un mois, dit Voltaire, il fut généralissime de l'empereur

et généralissime de Louis XIV. Sous l'influence de ce puissant monarque,

il y eut de nouvelles persécutions religieuses dans les montagnes

de la Savoie, et cependant quand Victor- Amédée, à bout de patience

et de concessions, voulut résister aux exigences de son puissant

voisin, il n'eut pas de plus dévoués, de plus vaillants soldats

que ces pauvres barbets et Vaudois contre lesquels il s'était fait

l'exécuteur d'ordres si iniques et si barbares. La France avait

beau se manifester par des actes aussi déplorables, la Savoie était

sans force contre l'attraction, qui la poussait de ce côté. Claude

Genoux en fait en ces termes la judicieuse remarque « Lorsque les

invasions de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV eurent assimilé

l'esprit savoyard à l'esprit français, alors la Savoie fut française

elle l'était non seulement par le cœur, par la raison, par la logique

des faits, elle l'était encore par tempérament. Lors de ces quatre

invasions successives, Annecy et Rumilly furent les seules villes

qui firent un simulacre de résistance ; ce simulacre fut le chant

du cygne de la nationalité savoyarde cette nationalité appartenait

à la France. Notons que ceci était écrit avant l'annexion, et

par un enfant de la Savoie.

Le rond point de Méribel

L'émigration qui depuis le XVIIème, siècle

amène chaque année dans les grandes villes de France des milliers

de montagnards actifs et industrieux qui rapportent au pays, avec

le fruit de leurs économies, le souvenir des lieuxoù ils ont vécu,'

l'empreinte des moeurs qu'ils ont traversées, cette émigration,

dont l'importance augmente sans cesse, a achevé l'œuvre de fusion

d'assimilation qui vient de s'accomplir. Nous pourrions terminer

ici notre tâche, car de plus en plus l'histoire des souverains s'isole

de celle du pays ; plus la Savoie vient à nous, plus ses princes

s'italianisent. C'est à la bataille de Superga, sous les murs de

Turin, aux côtés du prince Eugène, que Victor-Amédée gagne son titre

de roi. Cependant, c'est dans le château de Chambéry que se retira

encore ce prince lorsque, fatigué des affaires, il eut abdiqué en

faveur de son fils Charles- Emmanuel III. La Savoie, sous ce prince,

qui a néanmoins laissé une mémoire vénérée, paya cruellement les

frais de la guerre, qui ne se termina qu'au traité d'Aix-la-Chapelle,

en 1748.

A diverses reprises, depuis 1733, et surtout de 1742

à 1747, l'armée franco-espagnole prit ses quartiers d'hiver dans

ce pays pauvre et déjà épuisé. A tant de maux c'était une triste

compensation que les réformes administratives et judiciaires qui

ont honoré les dernières années de Charles-Emmanuel. La Révolution

française trouva sur le trône de Savoie Victor-Amédée III, qui ne

méritait pas ses colères, mais qui n'était pas de taille à lui faire

obstacle. En quelques jours, dans le mois de septembre 1792, les

redoutes élevées sur le passage des Français étaient enlevées, 11,000

Piémontais étaient culbutés, le drapeau de la République flottait

sur le château de Chambéry, et sur les murs de la ville était affichée

la proclamation suivante « Liberté, égalité, de la part de la nation

française. Guerre aux despotes, paix et liberté aux peuples. Donné

à Chambéry le 24 septembre 1792, l'an IV de la liberté et le premier

de l'égalité. Signé le général de l'armée française, Montesquiou.

» Ce général n'avait avec lui que 12 compagnies de grenadiers, 12

piquets et 100 sapeurs. Une assemblée nationale des Allobroges,

composée de 665 députés, se réunit à Chambéry et vota l'annexion

de la Savoie à la France. La Convention approuva cette délibération,

et la Savoie devint le 84 département de la République et prit le

nom de département du Mont-Blanc. Pendant vingt-deux ans, ce pays

suivit les destinées de la France. Les armées de la République et

de l'Empire comptèrent dans leurs rangs plus de 50,000 de ses enfants,

parmi lesquels 800 officiers de tout grade et 20 généraux. En 1814,

Victor-Emmanuel 1er recouvra la plus grande partie de

la Savoie, que le traité de Vienne du lu' novembre 1815 lui rendit

tout entière. Jusqu'en 1847, ce pays resta courbé sous le joug d'un

absolutisme impitoyable. A cette époque, le roi Charles-Albert opéra

quelques réformes, et le 4 mars 1848, le Statut constitutionnel

inaugura le régime parlementaire. La Savoie put renaître à la vie

publique grâce aux libertés les plus étendues et à la sagesse prévoyante

des princes qui l'ont gouvernée jusqu'en 1860, sa prospérité se

développa considérablement. Les Savoisiens prirent une part glorieuse

aux guerres de 1848 et 1849, que soutint le Piémont contre l'Autriche.

Après l'abdication de Charles-Albert, vaincu à Novare, Victor- Emmanuel

II, avec l'assentiment des populations et l'aide du comte de Cavour,

son habile ministre, consacra toutes ses forces et ses constants

efforts à rendre la liberté à l'Italie. Il était dans les destinées

de la Savoie de contribuer à l'accomplissement de ce grand projet

et de se séparer de l'Italie juste au moment où le but si longtemps

poursuivi venait d'être atteint. Comme compensation des sacrifices

faits par la France et pour assurer notre frontière du sud-est,

le traité du 24 mars 1860, sanctionné par un plébiscite, nous rendit

cette antique province, qui est si incontestablement française.

A diverses reprises, depuis 1733, et surtout de 1742

à 1747, l'armée franco-espagnole prit ses quartiers d'hiver dans

ce pays pauvre et déjà épuisé. A tant de maux c'était une triste

compensation que les réformes administratives et judiciaires qui

ont honoré les dernières années de Charles-Emmanuel. La Révolution

française trouva sur le trône de Savoie Victor-Amédée III, qui ne

méritait pas ses colères, mais qui n'était pas de taille à lui faire

obstacle. En quelques jours, dans le mois de septembre 1792, les

redoutes élevées sur le passage des Français étaient enlevées, 11,000

Piémontais étaient culbutés, le drapeau de la République flottait

sur le château de Chambéry, et sur les murs de la ville était affichée

la proclamation suivante « Liberté, égalité, de la part de la nation

française. Guerre aux despotes, paix et liberté aux peuples. Donné

à Chambéry le 24 septembre 1792, l'an IV de la liberté et le premier

de l'égalité. Signé le général de l'armée française, Montesquiou.

» Ce général n'avait avec lui que 12 compagnies de grenadiers, 12

piquets et 100 sapeurs. Une assemblée nationale des Allobroges,

composée de 665 députés, se réunit à Chambéry et vota l'annexion

de la Savoie à la France. La Convention approuva cette délibération,

et la Savoie devint le 84 département de la République et prit le

nom de département du Mont-Blanc. Pendant vingt-deux ans, ce pays

suivit les destinées de la France. Les armées de la République et

de l'Empire comptèrent dans leurs rangs plus de 50,000 de ses enfants,

parmi lesquels 800 officiers de tout grade et 20 généraux. En 1814,

Victor-Emmanuel 1er recouvra la plus grande partie de

la Savoie, que le traité de Vienne du lu' novembre 1815 lui rendit

tout entière. Jusqu'en 1847, ce pays resta courbé sous le joug d'un

absolutisme impitoyable. A cette époque, le roi Charles-Albert opéra

quelques réformes, et le 4 mars 1848, le Statut constitutionnel

inaugura le régime parlementaire. La Savoie put renaître à la vie

publique grâce aux libertés les plus étendues et à la sagesse prévoyante

des princes qui l'ont gouvernée jusqu'en 1860, sa prospérité se

développa considérablement. Les Savoisiens prirent une part glorieuse

aux guerres de 1848 et 1849, que soutint le Piémont contre l'Autriche.

Après l'abdication de Charles-Albert, vaincu à Novare, Victor- Emmanuel

II, avec l'assentiment des populations et l'aide du comte de Cavour,

son habile ministre, consacra toutes ses forces et ses constants

efforts à rendre la liberté à l'Italie. Il était dans les destinées

de la Savoie de contribuer à l'accomplissement de ce grand projet

et de se séparer de l'Italie juste au moment où le but si longtemps

poursuivi venait d'être atteint. Comme compensation des sacrifices

faits par la France et pour assurer notre frontière du sud-est,

le traité du 24 mars 1860, sanctionné par un plébiscite, nous rendit

cette antique province, qui est si incontestablement française.

La vasque olympique de Val d'Isère

Durant la guerre franco-allemandede 1870-1871, ses habitants payèrent

largement leur dette à la mère patrie, en fournissant un nombreux

contingent à la ligne, à la mobile, aux mobilisés et aux francs-tireurs.

Au moment de la guerre civile qui déchira la patrie après la conclusion

de la paix avec l'Allemagne, plusieurs Savoisiens craignant de voir

la France tomber de nouveau de l'anarchie dans le despotisme, tournèrent

leurs regards vers l'Italie, à laquelle ils avaient été si longtemps

unis ; mais la consolidation d'un régime libéral a fait taire toutes

ces velléités de séparatisme. « Il est certain, dit un historien

contemporain, que la Savoie est française par sa langue, par ses

mœurs, par ses aspirations, par tout ce qui constitue l'existence:

d'un peuple ; il est certain aussi que, plus le régime politique

et administratif de la France se rapprochera du régime de sage liberté

et de bonne administration que la Savoie possédait avant 1860 et

qu'elle eut plus d'une fois lieu de regretter depuis, plus ses populations

seront attachées à la France.

Dans les mauvais jours comme dans

la prospérité, la France trouvera toujours le plus ferme appui et

le plus constant dévouement chez les Savoisiens. » Le département

actuel de la Savoie est formé de la majeure partie de l'ancien département

du Mont-Blanc.

La population de la Savoie a toutes les qualités,

mais aussi quelques-uns des défauts qui distinguent les populations

des montagnes. Dans un pays où circulent lentement les idées, où

mille obstacles naturels s'opposent à l'échange facile et rapide

de ces idées et à la promptitude des communications, on vit généralement

sur le passé, on conserve intacts, avec les traditions locales,

comme un esprit de routine qui tue l'initiative individuelle, et

cette fidélité à ce qui existé autrefois qui fait repousser avec

dédain le nouveau ou l'inconnu.

Le tunnel des Alpes

L'entrée du tunnel des Alpes Coté France

Le tunnel des Alpes si improprement appelé

Tunnel du Mont Cenis, puisque le mont Cenis en est à 27 kilomètres

au nord-est et qu'il conviendrait mieux d'appeler Tunnel de

Fréjus, parce qu'il avoisine ce col ou passage, a une longueur

de 12 233 mètres 50 centimètres. Commencé au mois d'août 1857,

d'abord par le gouvernement piémontais seul, ensuite continué

en 1860 avec le concours des deux gouvernements piémontais et

français, il fut terminé en treize années et inauguré le 17

septembre 1871 il avait coûté 75 millions de francs. La traversée

s'en fait en 45 minutes lorsque l'on se rend de France en Italie

mais si l'on vient d’Italie en France, la traversée est moindre

et ne dure que 25 minutes. L'entrée du tunnel du côté de la

France est à 1 158 mètres 96 d'altitude au-dessus du niveau

de la mer, et la sortie, à Bardonnèche, du côté de l'Italie,

est à 1,291 mètres 52, ce qui lui donne une pente de 132 mètres

156 dans la direction de France en Italie (du nord-nord-ouest

au sud-sud-est). Il règne dans ce tunnel un courant d'air presque

continuel, et la température n'y dépasse pas 24 degrés centigrades.

C'est à M. Médail, de Bardonnèche, que l'on doit la première

idée de ce gigantesque souterrain.

Cet admirable travail,

le premier de ce genre qui ait été entrepris, a été exécuté

par un enfant de la Savoie, M. l'ingénieur Sommellier, avec

le concours de M. Daniel Colladon. C'est au tunnel des Alpes

qu'a été fait le premier essai des perforatrices à air comprimé.

D'une part, si l'on se préserve ainsi de

ces vices si répandus dans les autres pays ; si l'honnêteté primitive

subsiste entière et forme le fond du caractère de chacun d'autre

part aussi on est porté à s'isoler toujours, à vivre à l'écart,

à voir dans son pays le meilleur, le plus beau de tous les pays

; on se méfie de l'étranger, et cette méfiance, souvent exagérée,

subsiste longtemps encore malgré le commerce de chaque jour ; on

n'accepte qu'avec une extrême réserve tout ce qui est nouveau ;

on reste stationnaire, on attend. De là aussi cette lenteur calculée,

souvent paresseuse, à procéder en toutes choses et qui se traduit

dans les actes et les paroles des habitants des villes aussi bien

que des habitants des campagnes. En outre, la grande place que tient

en Savoie l'agriculture, l'amour profond du sol natal et l'attachement

à la terre ne font que rendre plus saillant son caractère, en expliquant

cette ténacité inébranlable mise à la recherche d'un bien-être plus

grand, cet esprit continu qui ne donne rien au hasard et cet amour,

parfois exagéré, du lucre, que l'on retrouve, du reste, dans toutes

les campagnes, quelles qu'elles soient. En somme, une population

foncièrement honnête, tenace et laborieuse, à laquelle on ne peut

demander qu'un peu plus d'initiative et d'abandon. Et cependant

de toutes les populations françaises, celle de la Savoie tend le

plus à émigrer. Déjà on le constatait avant l'annexion ; après 1860,

les chiffres ont parlé d'eux-mêmes de 1860 à 1866, sa population

a baissé de 3,376 habitants ; de 1866 à 1871, de près de 5,000 ;

de 1871 à 1876, de 3,925. L'émigration hivernale ne peut qu'avoir

un bon résultat, puisqu'elle pourvoit au bien-être des habitants

qui retournent au printemps, reprendre possession des hauteurs mais

l'émigration des plaines a de graves conséquences, elle dépeuple

pour un certain nombre d'années les vallées les plus fertiles, pour

porter les émigrants à courir la France, à s'expatrier même dans

l'Amérique méridionale, et une véritable colonie savoisienne est

déjà établie à Buenos-Aires. Il y a là un mal à signaler et qu'il

importe de prévenir, mal qui provient de l'émigration à l'intérieur

de la France, plus que de l'émigration en Amérique.

Les vestiges des premières civilisations

humaines en Savoie remontent à la période du Néolithique, soit entre

9 000 et 3 300 av. J.-C. Les territoires de la Savoie sont occupés

dès 500 av. J.-C. par les peuplades celtes, originaires des plaines

du Danube. Le plus important d'entre-eux est constitué des tribus

Allobroges qui s'établissent dans l'avant-pays plat, entre le Rhône

et les Alpes dont le Viennois, le Graisivaudan, la Savoie Propre,

le Genevois, le Chablais moderne et le bas-Faucigny. Les Allobroges

sont des agriculteurs et ils exploitent les mines de fer de la région.

On a trouvé des traces de cette exploitation au Salève ou encore

à proximité de Faverges. Ils se distinguent des autres peuples occupant

les parties les plus hautes de ce milieu, maîtrisant les différents

passages par les cols alpins. On distingue ainsi les Médulles qui

occupent la basse-Maurienne ; les Adanates et les Graiocèles dans

le haut de la vallée de l'Arc ; dans la vallée voisine, la Tarentaise,

ce sont les Ceutrons qui sont aussi présent dans le Beaufortain,

le haut-Faucigny. Il semble aussi que les Ligures soient présents

dans la haute vallée de Tarentaise et du Beaufortain. La Savoie

est ensuite tour à tour peuplée par des tribus celtes, les Romains,

les Burgondes, avant de faire partie intégrante du Comté de Savoie

durant le Moyen Âge, puis du Duché de Savoie à partir de 1416. Après

diverses périodes d'ententes et de rivalités avec le royaume de

France voisin, la Savoie est une première fois rattachée à la France

post-révolutionnaire en 1792 jusqu'en 1815 à la fin du Ier

Empire de Napoléon Ier. La Savoie revient alors à la

maison de Savoie, devenue entretemps royaume de Sardaigne. Elle

le reste jusqu'au 24 mars 1860, jour de la signature du Traité de

Turin entérinant l'annexion définitive de la Savoie à la France.

Suite à un referendum d'avril apportant une large majorité en faveur

du rattachement, la Savoie est officiellement intégrée à la France,

le 14 juin, tandis que le département de la Savoie, de même que

celui de la Haute-Savoie voisine, est créé le lendemain, 15 juin

1860. Dès lors la Savoie connait le Second Empire de Napoléon III,

ainsi que les troisième, quatrième et cinquième Républiques. Son

territoire joue également un rôle important, notamment en raison

de sa proximité avec l'Italie, lors de la Seconde Guerre mondiale,

et les bombardements alliés qu'elle subit, notamment ceux du 17

septembre 1943 à Modane et ceux du 26 mai 1944 à Chambéry, font

plusieurs centaines de victimes et causent d'importants dommages.

La Fontaine des éléphants plus connue sous le nom "des quatre

sans cul"

Cette carte présentant la Savoie et la

Haute Savoie est composé de quatre partie. Cliquez sur le quart

que vous souhaitez consulter !

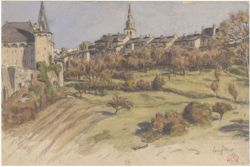

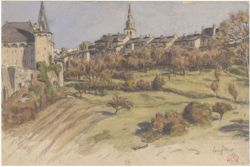

L'histoire de Chambéry est directement liée

à sa situation géographique car la ville se situe à un carrefour

naturel sur les grands axes économiques européens. Elle doit également

beaucoup à la Maison de Savoie qui en fit la capitale de ses États.

L'histoire de Chambéry ne peut-être dissocié de celle de la Savoie,

si l'on veut mieux comprendre son évolution et son environnement

culturel. Voici ci-dessous les périodes et les faits historiques

les plus marquants de la commune de Chambéry. L'Empire romain à

son apogée Les hauteurs de Saint-Saturnin, à Saint-Alban-Leysse,

sont occupées comme place forte depuis le Néolithique moyen (env.

4000 av. J.-C.) jusqu'à l'époque gauloise. Cet oppidum est l'ancêtre

de l'agglomération de Chambéry. À l'époque romaine, les habitants

s'installent sur la colline de Lémenc, alors appelée Lemencum. L'ancienne

devise de la ville fut, en latin, Custodibus istis ce qui traduit

en français donne « Par ces gardiens ». L’établissement gallo-romaine

fut installé dans un site peu propice au développement urbain car

au milieu de marécages entre les bras de la Leysse et de l'Albanne,

et se limita à un poste-relais romain. L'attaque du site devait

venir quelques siècles plus tard avec l'importance croissante de

la route du Mont-Cenis. Cet axe fut vital pour des villes en plein

essor économique telles que Lyon et les cités du nord de l'Italie

(Turin). La ville devra son véritable essor à son emplacement stratégique

sur les grands axes économiques de son temps et surtout par l'installation

des comtes puis ducs de Savoie, en quête, au XIIIème

siècle d'un lieu leur permettant d'exercer un rayonnement politique

puissant à travers l'Europe.

Le château des Ducs de Savoie

Le domaine des comtes de Savoie au XIIème

et XIIIème siècles. Chambéry n'apparaît vraiment comme

une petite cité, Camberiaco, qu'au XIème siècle. Un acte

de donation daté de 1057 atteste l'existence d'un burgus et d'un

castellum. Le XIIIème siècle représente une période décisive,

lorsque le comte Thomas Ier de Savoie l'achète, le 15

mars 1232 moyennant 32 000 sous forts de Suse, au vicomte Berlion

et lorsque le comte Amédée V en fait la capitale du comté de Savoie,

en 1295. Le développement de la ville est ensuite très lié à l'ascension

de la Maison de Savoie. Une nouvelle enceinte est construite à partir

de 1352, sous l'impulsion du comte Amédée VI de Savoie, plus communément

surnommé le comte Vert. L'avènement d'Amédée VIII, premier duc de

Savoie en 1416, fait de Chambéry la capitale d'un État souverain,

libéré de la domination du Saint-Empire romain germanique. Une nouvelle

noblesse chambérienne apparaît, liée aux institutions prestigieuses

que compte la ville, et forme une cour autour de la famille ducale.

Cette noblesse fait construire de remarquables hôtels particuliers,

érigés autour d'une cour centrale dominée par une haute tourelle

d'escaliers. De très nombreuses congrégations religieuses sont installées

en ville, et 1452 à 1578, le Saint-Suaire, propriété des ducs, est

exposé dans la Sainte-Chapelle. La ville devient un lieu de pèlerinage.

Après l'occupation française de François Ier, le duc

Emmanuel-Philibert lui préfère cependant Turin comme capitale à

partir de 1563. La ville est prise par Henri IV, lors de la guerre

franco-savoyarde de 1600-1601, guerre qui se terminera par le traité

de Lyon en 1601. Avec son Sénat et sa Chambre des comptes, la ville

conservera néanmoins une vocation administrative maintenant une

population importante de familles nobles. La période baroque voit

s'édifier d'importants hôtels particuliers marqués par l'architecture

turinoise. Jean-Jacques Rousseau habite la ville de 1729 à 1742.

La Savoie est envahie en 1792 par les troupes révolutionnaires françaises

dirigées par le marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fézensac. C'est

la cinquième invasion française, après celles des troupes de François

Ier (et de son successeur, Henri II), d'Henri IV,de Louis

XIII et de Louis XIV. De 1792 à 1815, pendant le rattachement de

la Savoie à la France, Chambéry est le chef-lieu du département

du Mont-Blanc. En 1848, les chambériens expulsent manu-militari

les Voraces venus de Lyon dans l'intention de provoquer la sécession

de Chambéry et de la Savoie. Au XIXème siècle, deux grandes

périodes de développement urbain se détachent : la première, entre

1820 et 1830, est liée aux actions bienfaitrices du général de Boigne

et se caractérise par une politique d'embellissement de la ville

(rue monumentale, théâtre, alignement des façades…) ; la seconde,

entre 1860 et 1890, s'ouvre avec le rattachement définitif de la

Savoie à la France décidé lors du Traité de Turin, le 24 mars 1860

et confirmé par plébiscite le 22 avril 1860.

La retonde du dépôt SNCF de Chambéry

Chambéry devient alors chef-lieu du département

de la Savoie. La cité s'équipe de bâtiments utilitaires tels que

l'actuel hôtel de ville ou le marché couvert, mais aussi de nombreuses

écoles et lycées, ainsi que des musées.

Construite en 1906, la

rotonde ferroviaire de Chambéry est la plus grande construite en

France avec un diamètre de 110 mètres et 36 voies ! La réhabilitation

totale de la Rotonde SNCF, patrimoine ferroviaire exceptionnel,

passe sans doute par l'accès permanent des visiteurs. La rotonde

fait partie du paysage chambérien, sa majestueuse coupole se voyant

de loin. Elle fait aussi partie du patrimoine industriel et culturel.

Avec ses 4.000 visiteurs par an (journées du Patrimoine et groupes),

la rotonde est déjà le monument le plus visité de Chambéry et de

la Savoie.

Allbertville -

Voir Ville d'Art de d'Histoire

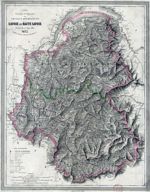

Le col de l'Iseran

Saint-Jean-de-Maurienne est la capitale de

la vallée de la Maurienne depuis le VIème siècle. Après

que sainte Thècle rapporta d'Alexandrie les reliques de saint Jean

le Baptiste qui sont les trois doigts représentés sur les armes

de la ville, ainsi que sur les lames des couteaux Opinel, la ville

a été élevée au rang d'évêché par Gontran, petit-fils de Clovis.

En 753, Griffon se rend en Italie pour rejoindre le roi des Lombards,

Aistolf, le plus puissant adversaire de son demi-frère, le roi des

Francs, Pépin le Bref, mais il est tué à Saint-Jean-de-Maurienne

par les hommes de Pépin.

La ligne de chemin de fer Aix-les-Bains—Saint-Jean-de-Maurienne

est ouverte en 1857. Dans les années 1900, les progrès technologiques

de l'hydroélectricité suisse sont à l'origine d'intenses spéculations

boursières sur les sociétés hydroélectriques, qui profitent aux

implantations industrielles en Maurienne, tandis que le tourisme

prend son essor.

Saint-Jean-de-Maurienne (Sanctus Joannes ad

Mauritanias), autrefois capitale de la province de Maurienne. Dans

notre notice générale sur le département, nous avons eu plusieurs

fois occasion d'apprécier l'importance historique de cette ville,

berceau de la grandeur savoisienne l'espace nous manque pour faire

ici l'histoire de ses évêques, qui est celle de la cité il faut

nous contenter de noter les restes les plus remarquables de cette

grandeur passée. Le monument capital de Saint-Jean-de-Maurienne

est sa cathédrale. Elle renferme une statue en plâtre d'Humbert

aux Blanches mains, couché sur un mausolée qui n'a jamais été terminé.

Un bas-relief des frères Collini représente l'empereur Conrad donnant

à ce fondateur de la maison de Savoie l'investiture du comté de

Maurienne. Le chœur est revêtu de magnifiques boiseries dues à Mochet

de Genève, artiste qui vivait au XVème siècle. Le siège

épiscopal est pareillement en bois sculpté, ainsi que vingt-deux

stalles surmontées d'une galerie sculptée à jour. A côté de la stalle

de l'évêque, on voit une pierre merveilleusement travaillée qu'on

nomme le reliquaire de Saint-Jean. La ville possède, en outre, une

église du XIIIème siècle, dont le portail est richement

sculpté. Une statue en bronze du docteur Fodéré décore une vaste

place ombragée de beaux platanes. Le palais épiscopal est un grand

bâtiment moderne sans caractère. Il y a un collège dirigé par des

ecclésiastiques et un hôpital qui renferme les portraits de tous

ses fondateurs et donataires. Un simple citoyen, nommé Bonafous,

a doté sa ville natale de deux établissements précieux, une bibliothèque

et un jardin d'expérimentation. Le pays est en progrès, le culte

du passé n'empêche pas de rendre justice aux améliorations du présent.

Un historien savoisien reconnaît que depuis la Révolution française

le sort des habitants de Saint-Jean-de-Maurienne est bien amélioré.

Plaise à Dieu qu'on ne s'arrête pas en si bonne voie il reste encore

beaucoup à faire en faveur de cette population intéressante. Sur

les pentes, au sud de la ville, est le vignoble de Princens, qui

est réputé pour produire le meilleur vin de la Savoie.

Le Bourget est un village de pêcheurs au

bord du lac très poissonneux qui porte son nom, et qui a 16 kilomètres

de long sur 3 de large. Autrefois, ce fut une des résidences des

comtes de Savoie ; sur un rocher à pic, baigné par le lac, on voit

encore les ruines du château de Bourdeau ou Bordeau, cité par Montaigne

dans son Itinéraire de France en Italie.

Un prisonnier parvint

à s'échapper de ce nid d'aigle, en se laissant glisser le long du

rocher ; il était soutenu par une corde tressée avec ses draps et

ses couvertures.

Non loin du Bourget se trouve l'abbaye fameuse

de Haute-Combe, fondée en 1125 par Amédée III et destinée à devenir

la sépulture des princes de la maison de Savoie. Le monastère actuel

a été construit en 1723 ; sous la République, il fut utilisé et

devint une usine ; il a été complètement restauré en 1821, d'après

les dessins de l'ingénieur Mellanas. Les montagnes qui dominent

Le Bourget renferment des gisements de fer, de cuivre, de zinc et

de plomb sulfuré. Ces mines étaient exploitées au commencement du

XVIIème siècle.

Beaufort, est petite ville est située dans

une position très agréable, au débouché de trois vallées. L'histoire

a conservé le souvenir du séjour qu'y fit, à deux époques, le roi

Henri IV, pendant ses guerres contre le duc de Savoie. Le prince

Vert-Galant y commit, selon la chronique, de grandes folies et donna

de bien mauvais exemples aux 8 000 hommes qu'il menait avec lui.

la coopérative laitière de Beaufort

Beaufort est également le lieu où on élabore

le prince des gruyère, qui porte d’ailleurs le même nom que la cité

où il est fabriqué, le Beaufort, dont le lait provient des vaches