Avignon - Préfecture du Vaucluse

Retour

au Département

Le nom d'Avignon, comme ceux de la plupart

des villes voisines qui ont une terminaison sem-blable, parait être

d'origine celtique et faire allu¬sion à sa situation sur un fleuve.

Ce nom, en effet, dans sa forme primitive, que nous ont transmise

les Grecs, est Aouenion, c’est-à-dire, en celtique (aeuen, fleuve,

ion, seigneur, domina¬teur), ville qui domine le fleuve, qui est

située sur le fleuve. Nous verrons de même Cvasion, Vaison, ville

sur l’Ouvcze ; Cabalioii, Cavaillon, ville sur le Cabal, rivière

aujourd’hui appelée le Caulon; Arausio ou Araïsioi Orange, ville

sur l’Araïs, aujourd’hui rivière de Meyne. On a donné bien d’autres

étymologies du nom d'Avignon, la plupart puériles ; nous citerons

celle-ci, a vento épigramme contre la violence du vent du nord-

ouest, le fameux mistral, qui se fait souvent sentir à Avignon pour

la salubrité, sinon pour l’agrément de la ville : A venio ventosa,

sine vento venenosa, cnm veuto fastidiosaf.

Avignon n’était

encore qu’une colonie de pêcheurs quand les Phéniciens y apportèrent

le commerce et le culte d'Hercule. Aux Phéniciens succédèrent les

Phocéens de Marseille. Que les Massaliotes aient possédé, à proprement

parler, Avignon, il nous semble qu’on a eu raison de le contester,

puisque nous savons qu’ils eurent toujours assez de peine à se préserver

des attaques de leurs voisins, et que, d’après Strabon, ils ne s’emparèrent

qu’assez tard de quelques territoires situés autour d’eux. Mais

il n’est point douteux que les intérêts de leur commerce n’aient

fixé un grand nombre de familles massaliotes à Avignon, devenu un

lieu de passage et une sorte d’entrepôt de toutes les marchandises

qui se dirigeaient du nord et du centre de la Gaule vers Marseille.

A côté de l’autel d’Hercule s’éleva un temple de Diane, la grande

divinité massaliote.

On ne peut douter de la prospérité d’Avignon

sous la domination romaine. Pomponius Mêla et Pline la rangent parmi

les cités les plus importantes de la Narbonnaise. Que reste-t-il

pourtant de monuments romains à Avignon, alors que des villes voisines

nous en offrent de si beaux ? Quelques arcades derrière le théâtre

moderne et près du château des papes, des mosaïques et des fragments

de marbre déposés au musée, les débris d’un aqueduc sur la route

de Carpentras. On ne sera point surpris de celle disparition des

souvenirs romains quand on saura tous les sièges qu’Avignon eut

à subir, et les attaques des Sarrasins et celles des Francs ; surtout

quand on aura réfléchi qu’Avignon eut une autre époque monumentale

qui effaça nécessairement la première. Il fallut, en effet, faire

place au palais des papes, aux fortifications, aux couvents.

Le roi de Bourgogne Gondebaud, après avoir

vaincu et tue Gondicaire, se voyant poursuivi par Clovis, se réfugia

dans Avignon. Le roi des Francs en fit le siège et se retira sans

pouvoir la prendre ; mais il avait tout ravagé aux alentours, coupé

les oliviers, arraché les vignes. Un peu plus tard, en l’an 500,

s’étant allié avec Théodoric, ils soumirent à eux deux le pays,

et, dans le partage qu’ils en firent, Avignon échut au roi des Ostrogoths.

Avignon était regardée alors comme une ville encore toute romaine

; elle avait un sénat et des tribunaux où les traditions romaines

et, jusqu’à un certain point, les traditions païennes s’étaient

conservées, si l’on en croit un passage de Grégoire de Tours où

il nous montre un ecclésiastique refusant l’évêché d’Avignon « dans

la crainte que sa simplicité ne fût exposée dans un pays plein de

sénateurs sophistes et de juges philosophes (senatores sophisticos

et judices pkilosophos). ».

Les fils de Clovis, Sigebert, roi

d’Austrasie, Gontran, roi de Bourgogne, se disputèrent cette place,

qui fut prise et reprise. En 583, le roi de Bourgogne y assiège

sans succès Mummol, qui s'était mis en révolte et occupait Avignon

pour le rebelle Gondovald.

Les seigneurs des bords du Rhône avaient

profité de la faiblesse des Mérovingiens pour se rendre indépendants.

Charles-Martel, dont la main rude et forte reconstituait la monarchie

franque, les fit rentrer dans le devoir et mit une garnison dans

Avignon en 733. Alors ils traitèrent avec les Sarrasins et Youssouf

entra dans la place en l’an 736. Charles-Martel accourut : les Sarrasins

replièrent toutes leurs garnisons sur Avignon, une des plus fortes

villes du Midi : Urhem munitissimam ac montuosam, dit le continuateur

de Frédégaire. En effet, moins étendue qu’aujourd’hui, elle était

entourée presque de tous côtés par le Rhône, et le rocher des Doms,

taillé à pic, portait sur son sommet une formidable citadelle. Après

un siège long et meurtrier, Charles, qui avait fait jouer toutes

les machines en usage alors, prit la ville d’assaut, fil passer

au fil de l’épée tous les Sarrasins et une partie des habitants,

puis livrer aux flammes les maisons et les édifices publics de celle

ville trop romaine. Ce fut le plus grand désastre qu’Avignon eut

à subir dans le cours de son existence en 737.

Sous le régime

féodal, Avignon eut pour suzerains les comtes de Provence, qui,

en 1125, partagèrent cette suzeraineté avec les comtes de Toulouse.

Un vicomte, qui existait depuis la fin du Xème siècle,

les représentait dans la ville. Le dernier de ces vicomtes, à la

fin du XIIème siècle, apparaît dans la légende de saint

Bénezet sous des traits odieux, soit qu’un pouvoir qui tombe ne

puisse échapper à la calomnie, soit qu’en effet la cruauté de son

dernier représentant en ait amené la chute. Un jeune pâtre d’Alvilard,

dans le Vivarais, nommé Bénézet ou Benoît, eut à douze ans une visite

de Jésus-Christ, qui lui ordonna de quitter son troupeau et d’aller

bâtir un pont sur le Rhône. « Seigneur, qu’est-ce que le Rhône ?

— Je t’enverrai un guide qui t’y conduira. — Seigneur, comment construire

un pont avec les six oboles que j’ai ?— Va, et je t’en donnerai

les moyens.»

Bénezet part et rencontre en chemin un pèlerin ;

ce pèlerin était un ange envoyé par le Christ. Bénézet arrive au

bord du Rhône : « Seigneur Jésus, s’écrie- t-il, quel large fleuve

pour y bâtir un pont ! — Ne crains rien, lui répond le pèlerin qui

disparaît en même temps. » Bénézet aborde un batelier, et le prie,

au nom de la vierge Marie, de le porter sur l’autre rive. » Au nom

de la vierge Marie ! lui dit-il en se moquant ; le batelier, qui

était juif, donne-moi de l’argent, cela vaut mieux. » Bénézet donne

trois oboles et passe. Il va à la cathédrale, où l’évêque Pons prêchait

; il l’interrompt et crie bien haut : « Écoutez-moi ; Notre-Seigneur

Jésus-Christ m’envoie pour construire un pont sur le Rhône. » L’évêque,

interrompu dans son éloquence par ce personnage grotesque, le fait

conduire au viguier pour qu’on châtie son insolence, qu’on lui coupe

les pieds et les mains comme à un malfaiteur. Devant le viguier,

Bénézet répète : « Le Seigneur m’envoie pour construire un pont

sur le Rhône. — Toi ! s’écrie le viguier, toi, misérable pâtre !

Et comment ferais-tu ce que les hommes les plus puissants et Charlemagne

lui-même n’ont pas osé entreprendre ? Au reste, les ponts se font

de pierre et de ciment, je vais le fournir une pierre qui se trouve

dans la cour de mon palais ; si tu la portes, je te croirai. » Bénézet

y va, et soulève comme un caillou cette pierre que trente hommes

eussent de la peine à ébranler. Il la porte jusqu’au Rhône, suivi

de la foule et de l’évêque lui-même, qui étaient accourus, et la

jette dans le fleuve pour servir de première assise à la première

arche. Tous, reconnaissant sa mission divine, célébrèrent la puissance

de Dieu. Le viguier, le premier, tomba à genoux, saluant Bénézet

du nom de saint, et lui donna trois cents sols. En quelques instants,

les dons de la foule s’élevèrent à cinq mille sols, destinés à la

construction du pont en 1177. Bénezet travailla sept ans à son œuvre

et mourut en 1184, sans l’avoir achevée. On l’ensevelit, suivant

son désir, dans une petite chapelle que l’on éleva sur le bord du

pont entre la troisième et la quatrième arche, et qui est encore

debout ; les mères des mariniers du Rhône y vont prier pour leurs

fils. Bénezet fut canonisé sous le pontificat d’Innocent IV. Avant

de mourir, il avait fondé une confrérie de Frères Pontifes ou faiseurs

de ponts, qui terminèrent son grand travail quatre ans après sa

mort 1188 ; c’était un pont de vingt-cinq arches et de 1 947 mètres

de long, qui traversait les deux bras lu Rhône, partagé en cet endroit

par l’île Barthelasse. La ville de Saint-André, située de l’autre

; côté du fleuve et appelée depuis Villeneuve, devint un faubourg

d’Avignon. Malheureusement, le Rhône du celtique Rôdan, (tourner

comme une roue) a broyé sous le choc de ses flots l’œuvre magnifique

de Bénezet et de ses frères pontifes ; le pape Clément VI en releva

plusieurs arches en 1349 ; les frères pontifes étaient d’ailleurs

encore là pour s’occuper de ces réparations. Leur confrérie, puissante,

enrichie par les quêtes publiques et par les bienfaits des comtes

de Toulouse, établie dans un couvent situé à l’extrémité du pont,

du côté de la ville, était chargée de recevoir les pèlerins qui

arrivaient, de veiller à la conservation du pont et d’en construire

d’autres ; on suppose que le pont de Sorgues, sur la route d’Avignon

à Orange, était aussi son ouvrage. Ses fonds étaient administrés

par des recteurs, qu’on trouve encore mentionnes dans un acte de

1469.

Le pont était sans doute encore en bon état

au XVIème siècle, puisque le chancelier de l’Hospital

en parle ainsi dans ses vers latins :

Nil ponte superbus

illo Quem subtus Rhodanus müllis jam labitur auctus fluminibus.

Sans cesse agitée, cette puissante république avignonnaise qui,

à l'imitation des républiques italiennes, s’était donné au XIIIème

siècle un podastat, partagea le sort de la Provence et du Languedoc

pour en avoir partagé les doctrines et la résistance passionnée

aux hommes du Nord. Le comte de Toulouse, voyant fondre l’orage

sur lui, ne négligea rien pour se l’attacher et pour assurer ainsi

à sa puissance un solide appui sur la rive gauche du Rhône. En 1212,

il lui céda tous ses droits sur le monastère de Saint-André de Villeneuve,

ainsi que sur le bourg du pont de Sorgues et ses dépendances. Plus

tard, il lui donna Caumont, Le Thor, Girmagnanègues, Touzon, Joncquières.

Lorsque, fugitif avec son fils, il revint de Gènes, où il avait

cherché asile, et débarqua à Marseille, une députation de 300 Avignonnais

vint l’y trouver et lui promit le concours de la cité. Le peuple

d’Avignon entra donc pleinement dans le mouvement du Midi de la

France : il mit en pièces le comte des Baux, prince d’Orange, qui

tentait de s’y opposer, et se fédéra avec Marseille, Toulouse, Béziers

; toutes ces villes se garantissant mutuellement leurs domaines

et leurs libertés.

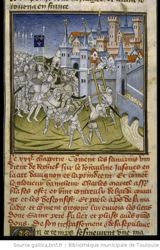

Le meurtre du comte des Baux attira sur Avignon

les anathèmes pontificaux. Louis VIII arriva à Lyon avec 30 000

hommes. Troublés par l’approche du danger, les Avignonnais lui offrirent

le passage sur le pont de Saint-Bénézet et des vivres pour son armée.

Il accepta. Mais les magistrats de la ville, redoutant le contact

de l’armée des croisés et d’une population ardente, et au fond à

peu près albigeoise, firent adapter au pont de pierre un pont de

bois qui permettait aux Français de traverser le Rhône sans passer

par la ville. L’entrée n’en était permise qu’au roi, au cardinal-légat

et aux principaux chefs. Cette méfiance déplut à Louis VIII ; il

voulut traverser Avignon le casque en tête, la lance au poing et

ses hommes d’armes derrière lui. Les magistrats indignés opposèrent

un énergique refus. Les épaisses murailles carrées, de construction

romaine, flanquées de tours, entourées de fossés remplis par les

eaux vives de la Sorgues, se couvrirent de défenseurs vigilants.

Le podestat et le bayle (bailli) du comte de Toulouse se mirent

à la tête de la résistance. De son côté, Louis VIII jura qu’il ne

s’éloignerait pas avant d’avoir pris la ville, et fit dresser ses

pierriers, ses balistes, ses mangonneaux, ses chats. Le légat enjoignit

solennellement aux croisés de « purger Avignon d’hérétiques, » et

le siège commença le 10 juin. Il dura trois mois. L’énergie des

assiégés fut secondée par Raymond, qui ne cessait de troubler les

croisés par ses incursions, d’enlever leurs convois et leurs fourrageurs,

après avoir pris soin, pour les priver de toutes subsistances, de

ravager le pays autour d’Avignon ; il avait même fait labourer les

prairies, afin que leurs chevaux ne pussent trouver à s’y nourrir.

La difficulté de se procurer des vivres amena la famine dans le

camp des assiégeants, surchargé d’une foule d’aventuriers et de

fanatiques accourus à la croisade. La campagne se couvrit de cadavres

d’hommes et de chevaux, et de ces corps épars dans la plaine s’élevaient,

avec un affreux bourdonnement, des essaims de grosses mouches noires,

qui venaient jusque sous les tentes et les pavillons des princes

infecter les plats et les hanaps, et apporter aux vivants la peste

engendrée par les morts en putréfaction. Pendant ce temps, les Avignonnais

ne cessaient de faire de violentes sorties. Les croisés furent obligés

de creuser un fossé pour s’en garantir, comme s’ils eussent été

assiégés eux-mêmes. Un jour, ils voulurent livrer à la ville un

grand assaut par le pont de bois, qui joignait l’île Barthelasse.

Le pont s’écroula sous eux, et le fleuve en engloutit un grand nombre.

20,000 avaient déjà péri, et beaucoup de seigneurs, qui avaient

fourni au roi leurs quarante jours de service, se retiraient. Malheureusement

la ville avait épuisé ses ressources et dut capituler. Le légat

dicta les conditions. Les Avignonnais furent obligés de livrer 300

otages, de payer une forte amende, de remettre leurs navires à voiles

et toutes leurs machines de guerre, leurs fossés furent comblés,

leurs murailles renversées, 300 maisons fortifiées de tourelles

(domus turrales) démolies, les routiers français et flamands au

service de la commune ou du comte Raymond mis à mort le12 septembre

1226. Le 14 du même mois, le roi et le légat se rendirent processionnellement

à la chapelle de Sainte-Croix en expiation de l’hérésie, et le saint

sacrement y resta continuellement exposé. Telle fut l’origine des

pénitents gris, qui se glorifient de compter Louis VIII au nombre

de leurs membres, et auxquels Pierre de Corbie, alors évêque d’Avignon,

prescrivit des règles confirmées par le légat. De leur côté, les

Dominicains s’installèrent sur-le-champ dans la ville, comme ils

faisaient dans tous les lieux conquis par les croisés.

Les Avignonnais

furent vengés par la peste ; les plus grands seigneurs, le roi lui-même,

emportèrent en s’éloignant les germes d’une mort qui les atteignit

peu de temps après. Avignon entra dès lors dans une nouvelle phase

de son existence. La catastrophe de 1226 fut le tombeau de sa grandeur

républicaine. Une autre grandeur, qui lui vint des papes, lui était

réservée.

En 1251, Charles d’Anjou, comte de Provence, et son

frère Alphonse, devenu, en 1249, par la mort de Raymond VII, comte

de Toulouse et du Venaissin, se concertèrent pour imposer aux Avignonnais

le traité de Beaucaire. Cela ne se fit point sans protestations

de la part des vieux républicains d’Avignon ; menacée d’un siège,

la ville, qui n’avait plus de murailles, céda la haute et la moyenne

justice aux deux comtes et reçut dans ses murs leur viguier. Au

lieu de consuls, elle n’eut plus que des syndics. Elle obtint pourtant

de conserver ses coutumes et ses lois communales, et d’être exemptée

de toutes tailles et péages. Alphonse mort, sa moitié d’Avignon

passa au roi Philippe le Hardi, son héritier. Philippe le Bel la

céda à Charles II, roi de Naples, qui, possédant déjà l’autre moitié

comme comte de Provence, devint seul seigneur d’Avignon.

Les

bienfaits des papes en faveur d’Avignon commencèrent avant même

qu’ils y fussent établis ; car, en 1303, Boniface VIII érigea en

université l’école de droit que les rois de Naples venaient d’y

fonder, et y ajouta une Faculté de théologie. Le recteur de cette

université, appelé primicier, était annuel et avait l’insigne privilège

de devenir noble en sortant de charge.

Nous ne raconterons pas l’histoire

si connue des démêlés de Philippe le Bel et de la papauté, qui vint

tomber, terrassée, à Avignon, sous la rude main du roi de France.

Devenu pape par la protec¬tion de ce monarque, Bertrand de Got,

ambitieux Gascon, lui inféoda la tiare achetée au prix de cette

soumission. Clément V vint s’établira Avignon en 1309 ; il fut harangué

à son entrée par le primicier de l’université, et se logea au couvent

des frères prêcheurs. « Je connais les Gascons, dit alors le doyen

des cardinaux, Matthieu Rosso des Ursins, l’Église ne reviendra

pas de longtemps eu Italie. » Il ne croyait peut-être pas dire si

vrai. L’exil des papes fut de 70 ans : exil moitié forcé, moitié

volontaire ; les Etats romains, troublés par la turbulence des seigneurs,

offraient si peu de sécurité ! L’établissement à Avignon ne fut

pas le seul sacrifice que Clément V s’était obligé de faire, il

fallut qu’il livrât les templiers, et il faillit immoler de même

la mémoire de Boniface VIII à la vengeance du roi ; il réussit pourtant

à l’amener par l’adresse de ses délais à un désistement sur ce dernier

point. Clément V, malade et comme chargé de remords, n’acheva pas

sa vie à Avignon ; il changea plusieurs fois de résidence, et se

fixa enfin à Carpentras, où il fit frapper des monnaies à son effigie

avec te titre du comte de Venaissin, cornes Venaissini.

Sentant

sa fin prochaine, il voulut aller mourir à Bordeaux, son cher pays

; mais la mort le surprit en chemin et il décède le 20 avril 1314,

à Roquemaure actuellement dans le Gard.

Après deux ans de troubles

et d’interrègne, Jacques d’Ossa fut élu pape sous le nom de Jean

XXII. De Lyon, où s’était tenu le conclave, il descendit le Rhône

sur une flottille de barques pavoisées et arriva à Avignon le 2

octobre 1316. Un soleil magnifique brillait au ciel ; une foule

accourue de toutes parts se pressait sur les deux rives. Les Avignonnais

reconnaissaient leur ancien pasteur ; car Jacques d’Ossa avait été

évêque de leur ville en 1310. Ravi de ce spectacle, le nouveau pape

le faisait remarquer au cardinal Napoléon des Ursins, secret partisan

du retour à Rome, et protestait qu’il n'abandonnerait point Avignon

et le ciel de France. Jean XXII, homme d’une science et d’un esprit

supérieurs, avait conçu le dessein d’appuyer la papauté à Avignon

sur un établissement solide. Cette possession était, d’ailleurs,

fort précaire, et Avignon, sur laquelle les comtes de Provence,

ceux de Toulouse, les rois de France, les empereurs d’Allemagne

avaient ou avaient eu des droits, pouvait être considérée à peu

près comme un terrain neutre. Jean, qui remuait toute l’Eglise et

relevait dans la chrétienté le pouvoir pontifical tant abaissé,

déploya la même activité dans Avignon. Son neveu, Jacques de Via,

fut fait par lui évêque d’Avignon et cardinal. Deux archidiaconats,

dont il pourvut le chapitre, furent donnés à deux de ses créatures,

il lui fallait de plus un palais qui eût la valeur d’une forteresse

et où il pût se mettre à l’abri d’un coup de main. Le rocher des

Doms, abrupt, défendu par le Rhône, offrait une position magnifique.

Sur cette éminence, où s’étaient élevés jadis les temples païens

et plus tard le château des premiers seigneurs d’Avignon (de Dompnis,

d’où le nom des Doms), existait alors l’église métropolitaine de

Notre-Dame-des-Doms, dont la légende attribuait la première fondation

à sainte Marthe. Cette légende se trouve précisément rapportée dans

un livre qui fut dédié au pape Jean XXII, le Spéculum sanctorale

, œuvre du dominicain Bernard Guido, pénitencier de ce pontife.

Marthe, la vénérable hôtesse du Christ, après avoir vaincu la Tarasque,

ce monstre effroyable qui désolait le pays entre Avignon et Tarascon,

vint s’établir entre la première de ces deux villes ; elle fit bâtir

une belle église dédiée à la mère de Dieu, fonda un couvent tout

à côté, et se retira elle-même dans une excavation du rocher où

elle passa sa vie. Elle se couvrait de peaux de brebis, se ceignait

les reins d’une corde à gros nœuds, couchait sur un lit de feuilles

sèches, se nourrissait de racines et d’herbes; mais elle traitait

ses hôtes mieux qu’elle-même. Saint Maximien, évêque d'Aix, saint

Trophime, évêque d’Arles, saint Eutrope, évêque d’Orange, vinrent

par inspiration divine consacrer la nouvelle église ; Marthe leur

offrit un excellent repas, et « en leur présence l’eau fut changée

en vin comme aux noces de Cana. » Elle mourut âgée de 70 ans,

après avoir converti le pays. Telle est la légende, qu’il n’est

pas besoin de discuter.

Il va sans dire qu’Avignon se donne pour premier évêque un disciple de saint Paul ; c’est saint Ruff, après lequel les légendaires perdent la suite des évêques d’Avignon, et ce n’est pas étonnant. L’église de Sainte-Marthe étant tombée en ruine, Constantin, dit-on, la releva ; les Sarrasins ayant détruit l’église de Constantin, Charlemagne en édifia une nouvelle, qui est celle que nous voyons aujourd’hui. Des archéologues prétendent que le porche est de construction romaine ; mais qui ne sait que Charlemagne ne se faisait aucun scrupule d’employer les débris de l’art antique à la construction de ses propres édifices, témoin les colonnes de Ravenne qu’il fit transporter à Aix-la-Chapelle ? Un cloître magnifique fut annexé à l’église, alors appelée église de la Sainte-Vierge, de Saint-Jean et de Saint-Étienne, et qui ne prit qu’au XIVème siècle le nom de Notre-Dame-des-Doms (Ecclesia Sanctœ Maria de Dompnis ou Dominis Avenionis.) C’est en ce lieu que Jean XXII voulut élever sa résidence. Par ses ordres, Jacques de Via, son neveu, démolit l’ancienne maison épiscopale et le cloître, et construisit un nouvel évêché, celui qui existe encore aujourd’hui. Sur le reste de ce terrain, Jean fit creuser les fondements de son propre palais. Ce petit vieillard de 70 ans, quelle que fût son énergie, ne pouvait se flatter d’achever lui-même ce grand ouvrage. D'ailleurs, le parti des cardinaux italiens, furieux de le voir enchaîner le Saint-Siège sur les bords du Rhône, avait juré de se débarrasser de lui et des siens. « Les magiciens Jacques, dit le Brabançon, Jean d’Ainant, médecin, écrivait-il à l’évêque de Riez, ont préparé des breuvages pour nous empoisonner, nous et quelques cardinaux nos frères, et n’ayant pas eu la commodité de nous les faire prendre, ils ont fait des images de cire sous nos propres noms pour attaquer notre vie en piquant ces images. Mais Dieu nous a préservés et a fait tomber en nos mains trois de ces images diaboliques. » Le plus grand coupable était un chapelain du pape, Hugues Géraud, évêque de Cahors ; il fut condamné à une dégradation publique et à une détention perpétuelle. Jean allait pourtant lui-pardonner, lorsque Jacques de Via mourut subitement empoisonné. « Infâme Géraud, s’écria le pape, tu voulais donc exterminer toute ma race ! ». Cette fois, il fut sans pitié et le livra au bras séculier. Condamné à être brûlé vif, Géraud fut attaché à la queue d’un cheval et traîné ainsi au lieu du supplice en 1317. Plus heureux que son neveu, Jean échappa à ces tentatives de meurtre, et mourut de sa mort naturelle, en 1334.

On admire dans Notre-Dame-des-Doms son élégant mausolée, où se joue en clochetons dentelés la merveilleuse architecture gothique du XIVème siècle. Selon Villain, un trésor de 25 millions était accumulé dans la tour de son palais. C’étaient des ressources pour son successeur.

Le conclave, tenu cette fois à Avignon, élut,

le 8 janvier 1335 Jacques Fournier, qui prit le nom de Benoit XII.

Moins brillant que Jean XXII, c’était un homme honnête et sévère

dans ses principes. La question de résidence s'agita de nouveau.

Pétrarque, qui était venu sous le règne précédent s’établir à Avignon,

n’avait pas cessé d’engager Jean XXII à revenir à Rome, et la résistance

de ce pontife à ses conseils est peut-être une des principales causes

du jugement rigoureux, qu’il a porté sur lui. Une députation arriva

de Rome. Benoît hésita, songea à Bologne plutôt qu’à Rome, et enfin

se décida à rester à Avignon. Aussitôt il reprit le projet de son

prédécesseur et se mit à l’œuvre. Mais ce qui était déjà bâti du

palais pontifical était au-dessous du plan qu’il avait conçu : il

le fit démolir et fit construire sur de plus larges bases un édifice

nouveau. Il termina ainsi la partie septentrionale du palais des

papes et l’immense tour de Trouillas. Le second conclave d'Avignon

plaça la tiare sur la tête de Clément VI, pape mondain, ami du luxe

et des fêtes autant que son prédécesseur avait été austère (1342).

Quoique déchue, la papauté avait déjà donné aux Avignonnais sous

les règnes précédents de magnifiques spectacles, tant regrettés

des Romains. Tantôt c’était le roi de Naples venant rendre hommage

à Clément V, ou les ambassadeurs de Venise, après trois heures d’attente,

admis à se prosterner la chaîne au col devant ce même pontife, en

expiation du crime de leur république, qui avait enlevé Férrare

au Saint-Siège. Tantôt c’était l’antipape de l’empereur Louis de

Bavière, Pierre de Corbario, venant au milieu des insultes du peuple

implorer son pardon, abjurant son erreur sur un échafaud dresse

en public et se traînant la corde au col aux pieds du pontife (1330).

Tantôt c’étaient les envoyés du grand kan des Tartares, venant rendre

hommage à Benoit XII, ou le moine grec, Barlaam, chargé par l’empereur

Andronic de tenter la réunion des deux Églises, ou Pierre IV, roi

d’Aragon, sollicitant la croisade qui aboutit à la grande victoire

do Rio-Salado (1339). A ces pompes orgueilleuses du plus haut pouvoir

de la chrétienté, Clément VI fit succéder l’éclat d’une cour fastueuse.

En vain, en 1343, deux grands hommes, Pétrarque et Rienzi, vinrent-ils

de la part de la ville éternelle plaider la cause de l’Italie et

solliciter le retour du pape auprès du tombeau de saint Pierre ;

ils ne réussirent point a le déterminer. Cet échec décida Rienzi

à accomplir dans Rome cette révolution qui eut pour lui une issue

désastreuse. Chassé de Rome après y avoir régné en dictateur, il

fut livré au pape Clément VI et envoyé à Avignon.

Les populations

provençales se pressaient sur son passage avec l’enthousiasme d’une

secrète sympathie ; mais le pape, dès son arrivée, le fit enfermer

dans une des tours du palais, le pied attaché à une chaîne dont

le premier anneau était fixé à la voûte de la prison. Que d’émotions

pour les Avignonnais ! Après avoir couru au-devant de Rienzi, ils

entendent de leurs oreilles, le jeudi saint de l’an 1348, tonner

dans leur cathédrale l’excommunication terrible de l’empereur Louis

de Bavière, et, à la fin de la même année, ils sont éblouis de fêtes

splendides données à Charles IV, l’empereur du pape, qui vint acheter

la couronne par d’humiliantes conditions. Dans un des bals où brillèrent

alors toutes les beautés d’Avignon, l’empereur Charles, fendant

la foule, marcha droit à l’une d’elles, et déposa un baiser sur

ses yeux et sur son front. C’était Laure de Sade, déjà fameuse dans

l'Europe par les sonnets de Pétrarque, la belle Laure, qui touchait

à sa fin. Deux ans n’étaient point écoulés, et la grande peste de

1348 répandait la mort dans Avignon. Le pape fit venir des médecins,

soudoya des manœuvres pour enlever les morts, et acheta, pour y

déposer les cadavres, un champ spacieux (le champ FIeury)hors de

la ville. Néanmoins, en trois jours, le fléau enleva 1 400 personnes,

et si l’on en croyait quelques historiens, le nombre total des victimes

aurait monté à 100,000. Hélas! Laure en était ! Elle mourait, chaste

épouse et mère de onze enfants. Pétrarque n’en fut pas moins inconsolable.

Elle fut ensevelie dans l’église des Cordeliers, qui bientôt oublièrent

leur précieux dépôt.

Deux siècles après (1533), un savant Lyonnais,

Maurice de Sève, découvrit le tombeau de Laure ; on l’ouvrit, on

y trouva une boîte de plomb, dans la boite, une médaille représentant

une femme qui de ses deux mains se découvre le sein, et un parchemin

où se lisait un sonnet de Pétrarque. La même année, François Ier

se rendant à Marseille visita, accompagné de Marot, ce mausolée

désormais célèbre. Après avoir entendu le sonnet de Pétrarque :

« On ne reprochera pas, dit-il, à la muse d’un roi de France

d’être restée muette en ce jour» et il écrivit sur-le-champ

ces deux quatrains sur un papier, qui fut déposé dans la boîte de

plomb :

En petit lieu comprins vous pouvez voir

Ce qui

comprend beaucoup par renommée :

Plume, labeur, la langue et

le savoir

Furent vaincus par l’amant de l’aimée.

0 gentille

Ame! étant tant estimée,

Qui te pourra louer qu’en se taisant

?

Car la parole est toujours réprimée

Quand le sujet surmonte

le disant.

En 1730, un Anglais, ayant pour complices son

or et un sacristain, vola la boîte, les vers de Pétrarque et ceux

du roi. Un autre Anglais, comme pour expier le délit de son compatriote,

retrouva le lieu déjà oublié de nouveau où avaient reposé les restes

de Laure, et il y fit élever à ses frais un modeste monument.

Le fait le plus important du pontificat de Clément VI pour Avignon

fut l’arrivée de Jeanne, reine de Naples, qui venait d’égorger son

époux. Elle entra en souveraine dans la ville, qu’elle traversa

à pied sous un dais de drap d'or, suivie de huit cardinaux et escortée

des troupes pontificales. Reçue en consistoire public, elle obtint

à peu près son absolution, et épousa Louis de Tarente, se disposant

à rentrer avec lui par la force dans ses États d’Italie. L'argent

lui manquait : elle proposa à Clément VI de lui vendre la ville

et l’État d’Avignon, et le marché fut conclu, le 6 juin 1348, au

prix de 80 000 florins d'or. Un chapelain du pape se rendit à Gorlitz

et obtint la renonciation formelle de l’empereur Charles IV à tout

droit de fief, hommage, souveraineté, domaine direct, propriété

sur la ville d’Avignon. Cette précieuse acquisition mettait le pape

chez lui : ce fut un puissant motif pour donner suite à l’établissement

commencé par ses prédécesseurs. La construction du palais fut reprise

et continuée ; pour décorer la salle du consistoire, Clément fit

venir d’habiles peintres d’Italie, imitant l’exemple des papes précédents.

Giotto, sous Clément V, Giottino, Simon de Sienne, avaient été successivement

appelés dans la seconde Rome et l'avaient enrichie de leurs chefs-d’œuvre.

Ce ne fut pas tout : Clément VI voulut que sa ville d’Avignon, démantelée

depuis plus d’un siècle, fût mise à l’abri des attaques, et il commença,

en 1350, ces magnifiques murailles où se voient ses armes, et qui

étonnent par leur belle construction en pierre de taille et en briques,

avec des tours carrées de distance en distance. Hérédia mérita la

reconnaissance des Avignonnais par le soin qu’il mit à diriger ce

travail. Mais c’est bien eux qui en ont fait les frais, témoin les

bulles que le pape Innocent VI leur adressa pour les exhorter à

avancer l’ouvrage, les impositions qu'il fit mettre sur le sel et

sur le vin, la diminution qu’il opéra sur les mesures et les acquits

donnés par les maçons aux consuls.

On vérifia bientôt l’utilité de celle précaution.

L'archiprête Arnaud de Cervolles et ses compagnies blanches, après

avoir pillé la ville du Pont-Saint- Esprit, se présentèrent devant

Avignon, où régnait l'effroi (136j). Jugeant la ville incapable

de résister, Innocent VI (élu en 1352) fit prier ce redoutable bandit

de venir le trouver. Cervolles s’y rendit bien accompagné, «

et fut receu, dit Froissart, comme s’il eust été le fils du roi

de France. » Il mangea avec le pape, et reçut, avec l’absolution,

40,000 écus, moyennant quoi il quitta les terres de l’Église. Le

peuple s’émut, accusant les cardinaux de s’entendre avec les écorcheurs.

Innocent eut beaucoup de peine à le contenir. Six ans après (1366),

une visite du même genre vint alarmer les Avignonnais et le pape

Urbain V (élu en 1362): c’étaient les grandes compagnies et Du Guesclin,

qui demandaient une aumône do 200,000 livres. La somme fut levée

sur les bourgeois. « Je n'en veux point, s’écria Du Guesclin, c’est

le pur sang du peuple ; que Sa Sainteté donne du sien. A celle condition,

il se contenta de 100,000 livres, toujours avec l’absolution, et

partit pour l’Espagne. Entre Cervolles et Du Guesclin, en 1361,

une nouvelle peste avait emportée 17,000 personnes à Avignon. C’est

alors qu’Innocent construisit, pour s’y retirer, la chartreuse de

Villeneuve-lès-Avignon, qu’il surnomma la Vallée de Bénédiction,

et où il appela les religieux de Saint-Bruno.

Un grand changement

se fit sous Urbain V. Le pape quitta Avignon et revint à Rome (1367).

Ce ne fut point sans l’opposition des cardinaux. Ils s’étaient fait

à Avignon de si douces habitudes ; ils y avaient de si beaux palais

! « Mauvais pape ! disaient-ils, père impie ! où mènes-tu tes enfants

?» Et ils lui reprochaient de ne point imiter le Christ, qui avait

toujours résidé dans sa patrie. En revanche, Pétrarque lui écrivit

une longue, belle et flatteuse épître. Par une singulière inconséquence,

ce môme Urbain V revint à Avignon au bout de trois ans, et rien

ne put l’en détourner, ni les instances de l’infant Pierre d’Aragon,

ce royal illuminé, ce prince qui s'était fait franciscain, ni les

prières de sainte Brigitte, accourue du fond de la Suède et à qui

la sainte Vierge avait révélé que, si le pape revenait à Avignon,

il mourrait en y mettant le pied.

Le but d’Urbain V était d’aller

négocier lui-même la paix entre la France et l’Angleterre : il n’en

eut pas le temps. Ce fut son successeur, Grégoire XI, qui reporta

pour toujours le Saint-Siège à Rome et mit fin à ce que l’on a appelé

: la seconde captivité de Balylone.

Après le départ des papes, l’histoire d’Avignon

est de peu d’intérêt jusqu’à la Révolution française. En 1790, à

l’occasion d’une disette, la population d’Avignon se souleva et

pilla les greniers des Dominicains. Bientôt, s’engagea la lutte

d’Avignon et de Carpentras, puis vinrent les cruautés du terrible

Jourdan Coupe-tête, qui, pour venger le meurtre du greffier Lécuyer

dans l’église des Cordeliers, ordonna le massacre de la Glacière

: soixante et un prisonniers, assommés à coups de barres de fer,

furent précipités du haut des tours. Bonaparte a raconté dans le

Souper de Beaucaire comment, trois ans après en 1793, les Marseillais

qui occupaient Avignon s’étant laissé entraîner dans la réaction

et ayant repoussé des murs l’armée de Carteaux, un jeune lieutenant

d’artillerie qui commandait une colonne de cette armée les obligea,

par deux coups de canon habilement dirigés, à rentrer dans le parti

de la Convention. Ce lieutenant était Bonaparte lui-même, qui préludait

ainsi à son beau fait d’armes de Toulon.

Le 2 août 1815, le maréchal

Brune, qui traversait Avignon, y fut arrêté par les royalistes ;

en vain le préfet et le maire voulurent-ils le délivrer ; l’hôtel

du Palais-Royal, où il avait été conduit, fut envahi par la foule

furieuse, et le maréchal fut tué d’un coup de carabine par Trestaillon.

Alors on mutila son cadavre et on le traîna par les rues jusqu’au

Rhône, où il fut précipité ; sur la quatrième arche du pont, on

écrivit en lettres rouges : Tombeau du maréchal Brune. Avignon a

beau paraître calme aux yeux du voyageur, les passions méridionales

couvent toujours au fond de ces cœurs à moitié italiens.

Avignon

a été dotée, sous le premier Empire, d’une succursale de l’hôtel

des Invalides, qui fut supprimée sous le second. Son beau musée

Calvet, formé par les soins du savant médecin de ce nom, fut inauguré

en 1826 par Carie et Horace Vernet. Sa population, abaissée à 17,000

âmes pendant la Révolution, s’est relevée jusqu’à 38,000. Quoique

la ville, par la disproportion de ses monuments et de son importance

actuelle, semble peu vivante, ses habitants sont actifs et industrieux.

Jadis elle était un des principaux centres du commerce des soies

en Europe. Ses habiles artisans avaient porté à leur perfection

les tissus connus sous le nom de florances.

Si les sévères prohibitions du gouvernement français lui ont enlevé ses belles industries du velours et des toiles peintes, si ses vignobles et ses oliviers ont dépéri, une autre culture est venue la dédommager : nous parlons de la garance, dont la culture en grand est due en France par Persan Jean Althen. Le père d’Althen, ambassadeur de Thamas-Kouli-Kan, avait été entraîné dans la chute de son maître ; Jean Althen se réfugia auprès du consul de France à Smyrne, et, au péril de sa tête (car il était défendu sous peine de mort d’exporter la graine de la garance), il se rendit à Marseille, pourvu de cette graine précieuse. Louis XV lui accorda une audience et favorisa son projet ; le Comtat ayant paru à Althen le lieu le plus favorable à son entreprise, il s’y élablit. La culture de la garance réussit, et naguère elle procurait au département de Vaucluse un revenu de plus de 15 millions. Mais Althen s’y était ruiné, et il mourut dans la misère, ainsi que sa fille. Pour toute récompense, une inscription fut d’abord gravée sur une plaque de marbre dans l’ancien local du musée : A Jean Althen, Persan, introducteur et premier cultivateur de la garance dans le territoire d'Avignon, sous les auspices de M. le marquis de Caumont, en 1768, le conseil général du département de Vaucluse, 1821. Depuis on lui a élevé une statue sur l’Esplanade des Doms, et son nom a été donné à une commune du département.

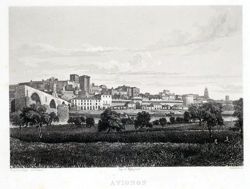

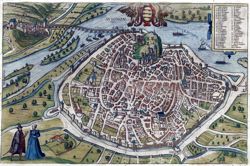

Avignon, dominée par sa cathédrale et l’ancien

château des Papes, s’élève sur la rive gauche du Rhône, qui en cet

endroit décrit du nord-est au sud-ouest un arc de cercle. De loin,

avec sa ceinture de murailles et les clochers de ses églises, elle

présente un bel aspect, qui est démenti lorsque l’on pénètre dans

ses rues pour la plupart encore étroites et tortueuses.

Voici

comment un enfant du pays dépeint Avignon :

« Quant au vieux, au vrai Avignon, le seul moyen de le voir, c’est de s’y perdre. Rien d’ailleurs de plus aisé dans cet écheveau embrouillé des rues : rue Étroite, rue de l’Ombre, du Migrénier, de l’Olivier, du Diable, du Chat, de la Monnaie, de l’Anguille, des Amoureux, des Anes, des Clefs, des Ciseaux d’or, rue Philonarde, rue du Vieux-Sentier, rue de la Pignote, rue de la Fonderie, rue de la Fusterie, rue de la Banasterie, du Grand-Paradis, du Petit-Muguet, de l’Oriflan. La rue Saint-Étienne, où sont les restes d’un cirque romain que le moyen âge appelait, Dieu sait pourquoi : le cirque des Chèvres. La rue où saint Agricol, pour l’étonnement des Avignonnais, faisait venir à son plaisir, puis congédiait, les cigognes. La rue Rouge, où le sang des Sarrasins ruissela. La rue des Fourbisseurs, où le duc de Guise se fournissait d'armures, montrant encore sa miraculeuse Vierge peinte qui saigna sous le soufflet d’un joueur. La rue de la Tarasque et son bas-relief naïf qui représente un monstre rugueux et cornu en train de dévorer un chevalier dont on ne voit plus que les jambes. La rue de la Bonneterie, célèbre pour sa légende réaliste de l’égout de M. Cambaud, véritable enfer des cuisinières, où une servante peu charitable, qui jetait le pain des pauvres aux chiens, hurle changée en chien pendant les nuits d’orage. La rue des Teinturiers, un morceau de L’Isle-sur-Sorgues transporté dans Avignon, avec son canal et sa procession de grandes roues en marche sous les platanes. La place Saint- Pierre et son église, dont Saboly, l’exquis faiseur de noëls, fut le maître de chapelle. La place Pie, où des fanatiques démolirent la maison du docteur Perrinet Parpaille, primicier de l’université d’Avignon, décapité comme huguenot, et puis pendu (supplice étrange et qui dut embarrasser l’exécuteur !) en 1563. Et près de la rue, maintenant, hélas ! débaptisée, du Cimetière du Bourreau, la place Saint-Didier, au milieu de laquelle se dressait une croix surmontée d’un coq en pierre qui devait chanter à la fin du monde. Partout des ruines de couvent, partout des chapelles : pénitents bleus, gris, violets, blancs et rouges ; partout des restes d’hôtels seigneuriaux, de palais cardinalices. Mais où sont, hélas ! les hôtelleries de l’Avignon des papes et des vice-légats, que chantèrent La Bélaudière et d’Assoucy, le Coq, les Trois-Testons, les Quatre-Deniers, le Chapeau-d’or, le Sauvage, la Lamproie ; où sont les mails, les lices, le Jeu de paume, et cette rue de la Madeleine couchée avec ses bains publics et ses lieux de plaisir si célèbres vers 1500 ? » (Paul Annie.) Les principaux édifices d’Avignon sont : l’église métropolitaine de Notre-Dame-des-Doms, qui date du commencement du XIème siècle et qui se recommande par ses beaux tableaux et ses monuments sculptés ; le palais des papes, lourde construction du moyen âge, qui ressemble plutôt à une forteresse qu’à la demeure du premier pasteur de la chrétienté ; les églises Saint-Agricol, qui renferme les reliques du patron de la ville, Saint-Pierre, Saint-Martial, Saint-Didier, les chapelles des pénitents noirs (de la Miséricorde) et des pénitents gris, qui possèdent de beaux tableaux ; l'hôtel de ville, le conservatoire de musique (ancien hôtel des monnaies), le lyéce, le théâtre, le musée Calvet ; la bibliothèque, qui n’a pas moins de 80,000 volumes ; l’hôtel-Dieu, la prison départementale, etc., etc.

Sur la place de l’Horloge s’élève la statue du brave Grillon ; les belles avenues qui entourent les remparts servent de promenades, et, selon leur exposition, elles prennent le nom de promenades d’Été et de promenades d’Hiver. Le Jardin des plantes, près de l’église Saint-Martial, et le jardin anglais, qui occupe la plate-forme du rocher des Doms, sont aussi très fréquentés ; au milieu de ce dernier s’élève, nous l’avons dit, la statue en bronze du Persan Allhen.

Avignon communique avec Villeneuve-lès-Àvignon, située sur la rive droite du Rhône et dans le département du Gard, à l’aide d'un pont suspendu, qui traverse l’île de la Barthelasse.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025