La Roche-sur-Yon - Préfecture de la Vendée - 85

Retour

au Département

Sur cet emplacement s'élevait autrefois un

immense château autour duquel s'était groupé un bourg peu considérable

et d'assez triste aspect. Il avait pour base une roche coupée à

pic vers la rivière d'Yon et dont le sommet forme un grand plateau

que deux ravins isolent latéralement. Celte situation explique le

nom de La Roche-sur-Yon, devenu commun au château et au bourg qui

l'avoisinait. On manque de documents sur la date à laquelle cet

édifice a pu être construit ; on le suppose antérieur aux croisades

; quelques auteurs en font remonter la fondation aux premiers siècles

de la monarchie. Le premier épisode qui s'y rattache avec certitude

n'est que du XVème siècle. La Roche sur-Yon appartenait

à cette époque à Louis II, comte d'Anjou. Les Anglais vinrent, en

1369, assiéger cette place, qui, quoique bien approvisionnée et

bien fortifiée, fut livrée au prince Noir pour six mille livres

par Jean Blondeau, son gouverneur. Le comte d'Anjou fit arrêter

le traître et le fit jeter à l'eau enfermé dans un sac. Quatre ans

après, en 1373, le château fut repris par Olivier de Clisson. La

Roche-sur-Yon devint ensuite une des nombreuses possessions de

la maison de La Trémouille, puis passa à la maison de Bourbon et

fut érigée en principauté. Pendant les guerres de religion, le château

soutint plusieurs sièges, passa successivement au pouvoir des catholiques

et des huguenots et subit de nombreuses dégradations ; il fut enfin

totalement démantelé sous le règne de Charles IX ou sous celui de

Louis XIII. L'oubli enveloppait les ruines du vieux manoir et le

bourg végétait dans la plus complète obscurité, lorsque l'insurrection

vendéenne éclata.

En 1793, un détachement de soldats républicains,

appréciant les avantages stratégiques de cette position, prit son

cantonnement dans les débris de l'ancienne forteresse et ramena

sur cet emplacement l'attention de l'autorité. Dix ans après, sous

le Consulat, à une époque où la Vendée, pacifiée par Hoche, semblait

devoir protester par de nouvelles manifestations contre les exigences

toujours croissantes de la conscription, un général, inspecteur

de gendarmerie, fut envoyé sur les lieux pour apaiser les mécontents

et étudier les moyens de réorganiser le pays. C'était le général

Gouvion, homme d'un grand sens, qui s'entoura de toutes les lumières

que les gens de bonne foi purent lui apporter. Le siège de l'administration

était alors à Fontenay, à une des extrémités du département, dans

un pays de plaine, loin du théâtre de la dernière guerre, loin des

populations qu’il s'agissait principalement de surveiller et de

concilier. Il y avait un autre inconvénient à placer la préfecture

dans une des importantes localités du département. Les villes avaient

embrassé avec ardeur la cause républicaine, leurs gardes nationales

avaient combattu l'insurrection ; ces souvenirs entretenaient des

haines encore vivaces ; l'influence d'une capitale naguère ennemie

pouvait perpétuer la rancune des vaincus. L'idée de créer une ville

nouvelle pour en faire le chef-lieu du département était donc heureuse

et logique. Elle devait être comprise par Bonaparte ; le 5 prairial

an XII (25 mai 180), huit jours après le sénatus-consulte qui le

déclarait empereur, il signait à Saint-Cloud le décret qui transférait

le chef-lieu du département de la Vendée à La Roche-sur-Yon, qui

prit alors le nom de Napoléon-Vendée.

Malgré quelques objections,

le décret dut être exécuté, et, le 19 août 1804, la préfecture était

installée. Le préfet se logea dans le château de la Brossardière,

à une demi-lieue de La Roche-surYon, où quelques chambres avaient

échappé aux incendies de la guerre civile ; il eut un cabinet dans

une des maisons du bourg. On avait construit à la hâte quelques

baraques en torchis pour ses bureaux ; les employés des diverses

administrations se casèrent comme ils purent dans des maisons à

demi ruinées. Les ingénieurs s'étaient dépêchés de rendre praticables

aux voitures les chemins vicinaux qui conduisaient à ce village

isolé loin des grandes routes. Bientôt cependant l'argent manqua

pour continuer l'œuvre si hardiment commencée ; au mois d'août

1808, Napoléon, revenant de Bayonne et traversant le département

de la Vendée, s'arrêta dans la nouvelle ville. Il se promena dans

des landes incultes décorées du nom de rues, et dont de simples

fossés figuraient l'alignement ; il n'y avait d'à peu près terminé

que la que la préfecture, une auberge et la caserne, dont la construction

déplut à l'empereur, qui, pour prouver, dit-on, la mauvaise construction

d'un mur, le traversa de son épée. Il reçut les autorités et fit

surtout bon accueil aux fonctionnaires locaux. Ce voyage ne fut

pas sans résultats : on consacra à la nouvelle ville trois millions,

qui n'étaient pas complétement dépensés encore en 1814. A cette

époque, un très petit nombre de maisons particulières étaient venues

s'ajouter aux édifices publics ; la population ne s'élevait qu'à

environ 1,500 habitants. Le nouveau gouvernement eut le bon esprit

d'accepter et de continuer ce qui était commencé ; on changea seulement

le nom de la ville, qui s'appela Bourbon-Vendée ; un collège y

fut établi, les tribunaux y avaient été transférés depuis 1810,

et la population continua à s'accroître de tout ce qu'a-mènent à

leur suite les établissements publics ; mais c'est surtout depuis

1830, depuis l'achèvement du réseau des voies de communication,

et de nos jours depuis l'établissement des chemins de fer qui la

mettent en communication avec Paris, Nantes, Bordeaux, Tours et

le reste de la France, que les développements de la ville ont été

rapides et consi-dérables. Seulement sa destinée est de changer

de nom avec la forme du gouvernement ; c'est ainsi qu'après avoir

repris, sous le second Empire, le nom de Napoléon-Vendée, elle a

vu la troisième République lui restituer son ancien nom de La Roche-sur-Yon.

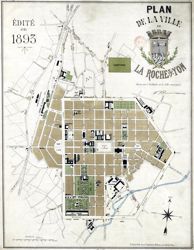

Elle est agréablement située sur une colline, dont la petite rivière

d'Yon baigne le pied. Au centre et sur le haut du plateau se trouve

la place Napoléon, carré long, spacieux, bordé de plusieurs rangées

d'arbres, entouré de monuments publics et de beaux hôtels, où aboutissent

la plupart des rues de la ville, ainsi que trois grandes routes

qui se croisent au centre. Les rues de la ville sont larges et bien

alignées, propres et formées de jolies maisons ; plusieurs d'entre

elles sont encore inachevées ; elles abondent en cafés et en auberges

; mais les établissements industriels y sont rares.

L'église,

de ce style néo-grec si en faveur sous le premier Empire, est un

monument vaste et majestueux ; sur la même place est la mairie,

décorée d'un élégant péristyle, derrière, sur une promenade plantée

de tilleuls, on trouve une belle halle, le théâtre, le musée et

la bibliothèque.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025