Poitiers - préfecture de la Vienne

Retour

au Département

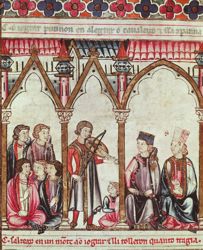

Poitiers est une des plus anciennes cités de la vieille Gaule ; les Romains, à leur arrivée, la trouvèrent florissante, sous le nom de Lemo ou Lemo¬um, qu'elle échangea, pendant le cours de leur domination, pour celui de Pictavum, d'où est venu Poitiers, nom emprunté à la nation des Pictones, dont elle était la capitale. Après s'être associés aux premiers efforts de résistance tentés contre les Romains, les Pictones, plus tard Pictavi, furent des premiers à faire alliance avec les vainqueurs ; ils soutinrent même un siège contre un certain Dumnacus, chef ou roi des Andecavi, et furent délivrés par un lieutenant de César, nommé Fabius, qui vint à leur secours en toute hâte. Les Romains payèrent cette fidélité de toutes les richesses dont leur magnificence savait embellir les villes amies. Portiques, aqueducs, théâtres, temples, tout fut prodigué pour approprier la cité gauloise à la civilisation nouvelle qu'elle acceptait. Les nombreux débris qui subsistent encore sur ce sol tant de fois bouleversée témoignent encore de l'ampleur et de l'étendue que les Romains donnèrent à leurs tra¬vaux. Ils y fondèrent aussi des écoles de grammaire et de rhétorique qui devinrent célèbres ; et il est permis de supposer que les traditions littéraires de celle période ne furent pas sans influence sur le gout que la population a toujours conservé depuis pour les arts libéraux. Le christianisme eut à Poitiers, pour organisateur, le grand évêque saint Hilaire, une des gloires les plus pures de l’Eglise.

Il occupait ce siège vers le milieu du

IVème siècle, alors que la doctrine d'Arius menaçait

d'envahir tout l'Occident chrétien. Sa résistance au schisme

lui attira de puissantes inimitiés ; dépossédé, banni, il demanda

et obtint d'aller combattre par la parole les ariens d'Italie

et d'Orient. Après de longues et rudes épreuves, il revint en

Poitou, où il mourut en 368. Les ouvrages qu'il a laissés sont

placés au premier rang parmi ceux des docteurs de l'Église,

et il n'est guère de livres de ce genre plus forts en dialectique

et en érudition. Saint Hilaire est demeuré le patron de la ville.

Lorsque les Wisigoths succédèrent aux Romains dans la possession

du pays, Poitiers devint une des résidences royales ; Alaric,

le dernier roi de cette race, vint y habiter pour surveiller

de plus près les projets des Francs sur l'Aquitaine. La ville

avait pris dès lors des développements qui rendaient insuffisante

son enceinte primitive et laissaient exposés aux dangers d'une

attaque de vastes el riches faubourgs ; les Wisigoths construisirent

de nouvelles murailles, et, soit précipitation, soit barbarie,

ils mêlèrent aux matériaux employés des fragments de bas-reliefs,

des pierres richement sculptées, débris de monuments somptueux,

confondus avec les fortifications wisigothes, dont on retrouve

encore les assises en fouillant le sol.

Ainsi donc, au Vème

siècle, après la victoire de Clovis, Poitiers, ville du royaume

franc, subissait sa troisième transformation. De la ville romaine,

après les invasions des barbares, il restait moins encore qu'il

n'était resté de la ville gauloise après les embellissements

des Romains, et encore ce qui était demeuré debout n'était-il

qu'un amas confus de ruines.

C'est au séjour d'une pieuse reine, d'une

sainte, aux efforts qu'elle fit de son vivant, aux souvenirs

vénérés qu'elle laissa après sa mort, que Poitiers dut une influence

réelle et une espèce de résurrection. Radegonde, fille de Berther,

roi des Thuringiens, délaissée, après six ans de mariage, par

le roi Clotaire, son époux, obtint de lui l'autorisation de

se vouer au Seigneur et, s'étant retirée près de Poitiers, y

bâtit un monastère dans lequel elle se renferma avec d'autres

femmes pieuses, en prenant pour règle de conduite les statuts

arrêtés par Césaire, évêque d'Arles. Cet établissement, commencé

en 550, dans de petites proportions, agrandi successivement

et terminé seulement en 559, reçut, en 568, le nom de Sainte-Croix,

quand Radegonde y eut déposé une parcelle de la croix du Christ

que l'empereur Justin Il lui avait envoyée de Constantinople.

C'est à cette occasion que fut composée, par le poète Fortunat,

la belle hymne Vecilla regis, conservée jusqu'à ce jour parmi

nos chants d'église.

Au calme et à la paix qui, sous Radegonde,

avaient régné dans le couvent de Sainte-Croix succédèrent, à

sa mort, des discordes, des scandales, des violences qui font

voir au milieu de quel chaos se constituait la société nouvelle.

Deux princesses de sang royal, Clodielde et Basine, religieuses

dans le monastère, refusèrent de reconnaitre l'autorité de l’abbesse

qui avait été nommée ; elles intéressèrent les parents qu'elles

avaient sur les marches du trône et le roi Childebert lui-même

dans leurs querelles ; de son côté, Leubovère, la supérieure

du couvent, eut pour défenseurs de ses droits l'évêque Mérovée

et tout le parti laïque. Après de scandaleux débats, d'obscènes

accusations et de véritables combats sous les murs et jusque

dans l'intérieur de l'abbaye, on en vint à une transaction qui,

comme toujours, sacrifia les faibles et donna satisfaction aux

deux puissances en qui la lutte s'était personnifiée ; Basine

obtint l'absolution et rentra à Sainte-Croix ; Clodielde, sa

cousine, établit sa résidence à la campagne dans un domaine

que lui donna le roi Caribert.

Pendant la période mérovingienne, si

agitée, Poitiers fit successivement partie des divers royaumes

formés avec l'héritage de Clovis. Chramne, l'Absalon de l'époque,

y domina pendant quelques années, marié qu'il était avec Catte,

fille de Willechaire, comte de la province. Ennius Mummole s'empara

de cette ville, pour Sigebert et Gontran, en 568. Lors de la

révolte des Poitevins, après la mort de Chilpéric, Poitiers,

obligé de se soumettre à Gontran, ne se racheta du pillage qu'en

livrant au vainqueur un trésor, dans lequel l'évêque Mérovée

fit entrer une partie de l'argenterie des églises. Plus tard,

et quand son neveu Childebert fut un peu avancé en âge, Gontran

lui remit le gouvernement de ses États, dont Poitiers faisait

partie. Il résulte d'un passage de Grégoire de Tours qu'à cette

époque, vers la fin du VIème siècle, les constructions

de Poitiers étaient presque toutes de bois. La ville était réservée

à de cruelles épreuves pendant les deux siècles suivants ; ce

fut d'abord l'invasion d'Abd-el-Rhaman, qu'arrêtèrent les murailles

wisigothes, mais qui ravagea la basilique de Saint¬ Hilaire

et le monastère de Sainte-Croix ; puis vinrent les luttes sanglantes

entre les maires du palais et les ducs mérovingiens d'Aquitaine.

Waifre, en 765, fit raser les fortifications que rétablit Pépin

Je Bref dès qu'il se fut emparé de la place. L'ordre et la sécurité

ne reparurent que sous le grand règne de Charlemagne.

On

sait qu'un nouveau royaume d'Aquitaine fut fondé par les premiers

Carlovingiens ; Pépin I, fils de Louis le Débonnaire, fixa sa

résidence à Poitiers ; il y mourut le 13 décembre 838, après

avoir fondé le monastère de Saint-Cyprien, et peut être le palais

de la Cité, aujourd'hui palais de justice. Son héritage fut

disputé à son fils par Charles Je Chauve, que Louis le Débonnaire

avait nommé roi d'Aquitaine. Après une guerre sans résultat,

un accord intervint en 847 entre les deux prétendants ; l'Aquitaine

fut divisée en deux duchés : Charles eut le Poitou, l'Aunis,

la Saintonge et l'Angoumois, avec Poitiers pour chef-lieu ;

Pépin II resta possesseur des contrées méridionales, dont la

capitale fut Toulouse. Mentionnons, comme se rattachant à cette

époque, la réclusion dans le monastère Sainte-Croix de l'impératrice

Judith, seconde femme de Louis le Débonnaire, accusée d'adultère,

et un séjour à Poitiers de ce prince, qui y passa les fêtes

de Noël de 839. Deux faits d'une grande importance signalent

encore le IXème siècle dans les annales poitevines

: l'arrivée des Normands, qui pillèrent, saccagèrent et brûlèrent

Poitiers à diverses reprises, et l'acheminement vers le pouvoir

féodal.

L'avènement au trône de Charles le Chauve

avait nécessité la création de comtes chargés de gouverner en

son nom. L'éloignement du pouvoir central accroissait l'importance

de ses représentants. Le désordre était partout ; les rivalités

des seigneurs, les prétentions du clergé, les menaces continuelles

de ces pirates du Nord qui, remontant les fleuves, ravageaient

villes et campagnes sur leur passage, tout réclamait la concentration,

dans des mains fermes, d'une autorité capable de remédier à

tant de maux; le pouvoir s'offrait donc à qui saurait le prendre

et en user. C'est au milieu de ces circonstances qu'une nuit

d'hiver de l'année 902, Ebles Mangez, fils naturel de Raynulfe

II, s'introduisit dans la ville de Poitiers et s'y fit proclamer

comte, pendant qu'Adhémar, qui remplissait, pour le roi, les

mêmes fonctions, prenait paisiblement le parti de la retraite.

L'usurpateur était un homme habile ; il sut garder ce qu'il

avait conquis, et sa descendance resta en possession du Poitou

jusqu'au mariage d'Éléonore, dernière héritière de cette famille.

Plusieurs conciles, plusieurs sièges soutenus contre les comtes

de Paris et les comtes d'Anjou, la construction d'églises, la

fondation d'établissements religieux sont les principaux événements

qui marquèrent le règne des comtes héréditaires.

Nous avons raconté ailleurs le double

hymen d'Éléonore. Son second époux, Henri Plantagenet, devenu

roi d'Angleterre, enferma Poitiers dans une nouvelle enceinte,

où furent compris les bourgs de Sainte-Hilaire et de Sainte-Radegonde,

avec d'autres annexes. Une des gloires de Poitiers, c'est d'être

restée ville française, lorsque l'Anglais triomphait et dominait

partout autour d'elle. Les traits de dévouement et d'héroïsme

fournis par sa population abondent pendant cette période néfaste

des XIVème et du XVème siècles. En 1202,

pendant les guerres de Philippe-Auguste et de Jean sans Terre,

malgré la complicité du maire vendu aux Anglais, les clefs de

la ville sont miraculeusement soustraites à celui qui voulait

les livrer à l'ennemi ; les deux patrons de Poitiers, saint

Hilaire et sainte Radegonde, apparaissent au-dessus d'une des

portes, et, le courage des habitants aidant, l'étranger est

obligé de lever le siège. Clément V et Philippe le Bel vinrent

concerter à Poitiers la ruine des templiers ; le roi logeait

chez les jacobins, et comme ce couvent était vis-à-vis de celui

des cordeliers, habité par le pape, on établit sur la rue, à

la hauteur du premier étage, un corridor couvert, qui donnait

au monarque et au souverain pontife la plus grande facilité

pour se réunir, à toute heure, sans que du dehors on pût s'en

apercevoir. Vers la même époque, Gui de Lusignan, le dernier

membre de la branche aînée de cette illustre famille, vint mourir

à Poitiers, dans le couvent des frères prêcheurs qu'il y avait

fondé.

En 1346, après le désastre de Crécy, le comte de Derby

pénétra dans Poitiers ; mais la défense avait été si opiniâtre,

les dispositions des habitants paraissaient si peu sûres aux

vainqueurs, qu'au bout de huit jours ils abandonnèrent leur

conquête, non sans l'avoir préalablement pillée. Toutefois,

les sympathies françaises étaient si peu découragées que, dix

ans plus tard, à la nouvelle de la funeste bataille de Maupertuis,

les habitants fermèrent leurs portes ; les Anglais n'essayèrent

même pas de la faire traverser par leur royal prisonnier, et

la population, moines en tête, alla recueillir sur le champ

de bataille les cadavres des chevaliers qu'on apportait « par

charretées » et qu'on mit dans une même fosse creusée dans le

couvent des cordeliers. Ce ne fut pas alors un assaut, mais

un traité, celui de Brétigny, qui ouvrit au prince Noir les

portes de Poitiers ; Du Guesclin l'en chassa quelques années

après, et, dans cette œuvre de délivrance, il fut si vaillamment

aidé par les habitants, que Charles pour récompenser leur dévouement,

accorda la noblesse aux maire et échevins et de larges privilèges

à la ville. Le duc de Berry, frère du roi, reçut alors le Poitou,

en augmentation d'apanage. Le séjour de ce prince dans la capitale

de la province fut marqué par de nombreux embellissements ;

on lui doit une nouvelle enceinte fortifiée, la construction

du charmant château de Clain et-Boivre, une belle façade décorée

de statues ajoutée au palais de la Cité, l'importation d'une

horloge placée alors dans une tour, sur la place de Notre-Dame,

la grande ; c'était la troisième qui fût établie dans le royaume.

Malheureusement, ces travaux ne pouvaient

s'exécuter sans de grosses sommes prélevées sur un peuple épuisé

déjà par la guerre ; les contemporains purent donc, avec quelque

raison, reprocher au duc son goût ruineux pour les ouvrages

d'art, les livres et les pierreries ; mais il appartient à la

postérité de signaler son règne comme une époque de renaissance

dont Poitiers surtout fut appelé à profiter.

Qui pourrait

affirmer que cet éclat littéraire et artistique ait été sans

influence sur le rôle politique que la ville devait bientôt

jouer ? L'alliance de l'Angleterre et de la Bourgogne, la complicité

de la reine Isabeau, la démence de Charles VI ayant livré Paris

à l'étranger, Poitiers devint la capitale de la France. C'est

dans ses murs fidèles que se retira le dauphin ; c'est là qu'il

fut solennellement proclamé roi, à la mort de son père ; c'est

là qu'il transporta son conseil, son université et son parlement;

c'est là, enfin, que lui fut présentée la vierge inspirée qui

devait lui conquérir son royaume. Jeanne d’Arc inspirait aux

courtisans autant de défiance que d'étonnement ; on constitua

un comité de quinze à vingt docteurs en théologie pour l'examiner.

Après eux, des membres du parlement l'interrogèrent, puis ce

fut le tour des dames de la cour et des bourgeoises ; et, pour

faire agréer ses services, l'héroïne eut autant d'obstacles

à vaincre que pour chasser les Anglais. Lorsque ses campagnes

et ses victoires eurent éloigné Charles VII de Poitiers, Je

dauphin, Louis XI, vint habiter Je château de Clain et-Boivre

avec Marguerite d'Écosse, sa jeune épouse ; le poétique épisode

du baiser donné par la reine au page Alain Chartier endormi

eut pour théâtre une des salles de ce palais. Après la réunion

du Poitou et de sa capitale à la couronne, en août 1436, nous

n'avons à relater pendant plus d'un siècle que la solennité

des réceptions faites aux différents princes qui visitèrent

Poitiers. Ce fut Charles VIII, en février 1486, appelé par la

révolte du duc d'Orléans. François Ier, le 5 janvier

1519 ; Charles-Quint, en 1539, et, dans l'intervalle, en 1525,

le triste passage de la duchesse d'Angoulême conduisant en Espagne

les princes qui devaient y demeurer en otages de leur père prisonnier

à Pavie. La révolte de la gabelle, peu sérieuse à Poitiers,

nous sépare seule des guerres de religion. Nous avons dit déjà

que ce furent les prédications de Calvin lui-même qui semèrent

à Poitiers les premiers germes de la Réforme. En 1562, après

le massacre de Vassy, les protestants s'emparèrent de la ville,

et, par représailles des mauvais traitements qu'avaient exercés

sur eux les catholiques, ils pillèrent les églises, brûlèrent

les statues des saints et dispersèrent les reliques. Quelque

temps après, Poitiers fut repris par le parti des catholiques,

qui y commit des excès plus infâmes encore ; le maréchal de

Saint-André fit pendre le maire et plusieurs autres particuliers

et abandonna la ville à la licence des soldats.

En 1569, l'amiral Coligny investit celte ville avec une armée

considérable ; le siège fut long, les habitants se défendirent

avec courage, les femmes mêmes y partagèrent la fatigue des

guerriers. La ville fut sauvée, grâce à un de ces travaux que

le désespoir enfante et fait exécuter ; les assiégés bouchèrent

les arcades du pont sur la Rochereuil, les eaux du Clain débordèrent

et inondèren les assiégeants et les forcèrent à la retraite.

Les ligueurs se rendirent maîtres de Poitiers et s'y maintinrent

par les menées de l'évêque, du maire et par les prédications

furieuses de quelques moines, jusqu'à l'époque où Henri IV fit

abjuration. C'est dans cette ville que fut jugé, condamné et

brûlé vif, en 1634, le malheureux Urbain Grandier, dont nous

parlerons plus longuement dans la notice de Loudun. L'histoire

contemporaine a ajouté une page sanglante à ces tristes épisodes

; c'est la condamnation du général Berton et de ses infortunés

compagnons, le 12 septembre 1822, au sujet de la conspiration

de Saumur. (Voir la notice de cette ville, dans le département

de Maine-et-Loire.)

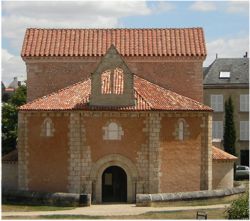

Malgré les nombreuses améliorations dont

elle a été l'objet depuis trente ans, la ville de Poitiers est

loin encore de mériter le titre de belle ville, dans l'acception

moderne du mot. Située au confluent du Clain et de la Boivre,

dominée de tous côtés par des hauteurs, elle se compose de rues

irrégulières, sombres, qui lui donnent un aspect peu attrayant

; mais le voyageur ne doit pas se laisser arrêter à cette première

impression ; en examinant de plus près, il sera largement récompensé

de sa persévérance et de ses recherches. Poitiers a conservé,

en petit nombre, il est vrai, et sur une échelle fort restreinte,

des échantillons de l'art français à chacune des époques de

notre histoire. Ainsi, le dolmen dit la Pierre-Levée y rappelle

l'époque celtique ; les Arènes, la période romaine ; le temple

de Saint-Jean, l'un des premiers qui aient été consacrés au

christianisme en France (il date du IVèmee siècle),

la période mérovingienne ; les basiliques de Saint-Hilaire et

de Sainte-Radegonde, quoique mutilées, amoindries et maladroitement

restaurées, reportent les souvenirs au temps de Radegonde et

du grand évêque. Les églises de Montierneuf et de Notre-Dame,

avec leur architecture romano-byzantine, l'une du Xème

et l'autre du XIème siècle, offrent dans leur ornementation

des détails pleins d'intérêt; la cathédrale, enfin, dédiée à

saint Pierre et fondée en 1162, par Henri II, roi d'Angleterre,

et sa femme, Éléonore de Guyenne, est d'un aspect majestueux,

tant par la grandeur du vaisseau, la hardiesse de ses voûtes,

que par l'ensemble et la régularité de ses diverses parties

se rattachant toutes à la transition du roman au gothique. Il

faut encore citer le palais de justice, ancien palais des comtes

de Poutou. A l’angle de la rue Saint Paul et du Coq, la maison

qui fut la demeure de la célèbre Diane de Poitiers.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025