Histoire de la Vienne

Le département de la Vienne a été formé,

en 1790, de la contrée qu'on appelait le haut Poitou. Antérieurement

à la conquête romaine, ce pays était habité par les Pictones,

les Pictons, dont le nom se transforma plus tard en celui de

Pictavi, tribu importante de la nation gauloise, que certains

historiens, dans un sentiment de vanité nationale, ont, bien

à tort selon nous, confondu avec les Picti, originaires de Scythie

et premiers conquérants de la Grande-Bretagne. L'histoire du

Poitou est assez glorieuse pour pouvoir rejeter une illustration

qui ne lui appartient pas.

Publius Crassus, un des lieutenants

de César, pénétra le premier chez les Pictones, dont César en

personne vint plus tard incorporer le territoire dans l'Aquitaine.

Le Poitou s'associa aux efforts des provinces qui protestèrent

avec Vercingétorix contre le joug de l'étranger, et son contingent,

sous les murs d'Alise, paya sa dette à la nationalité opprimée.

Là, comme ailleurs, la politique habile des vainqueurs parvint

à énerver, à endormir pendant plusieurs siècles les ressentiments

des vaincus. Les bienfaits de la civilisation romaine firent

oublier les hontes de la servitude. Les camps devinrent des

villes, les vieilles cités s'embellirent, des voies de communication

furent tracées et ouvertes, le commerce et les arts achevèrent

l'œuvre que les victoires des légions avaient commencée. Cette

transformation sociale était à peine accomplie que les Romains,

à leur tour, purent regretter de ne plus avoir pour alliés ou

pour sujets que des esclaves à opposer aux nouveaux ennemis

qui venaient leur disputer leurs conquêtes. Après de longues

années d'une résistance qui allait toujours mollissant, il fallut

capituler avec ces barbares infatigables, qu'aucun échec n'épuisait,

dont le flot grossissait toujours, irrésistible, implacable

comme la fatalité. L'Ouest et le Sud étaient devenus la proie

des Wisigoths ; l'orgueil romain transigea et, ne pouvant les

chasser, les accepta dans l'Aquitaine. Le partage de la souveraineté,

c'était l'abdication.

La domination romaine s'efface, disparait ; l'empire wisigoth est fondé. Il avait pour limites la Loire et les Pyrénées ; le Poitou en fit partie. Toutefois ce triomphe de la barbarie consacrait en même temps le triomphe d'une foi nouvelle, bien plus favorable aux progrès de l'avenir et aux destinées de l'humanité que tous les raffinements de la civilisation qu'elle venait remplacer. Les princes wisigoths, comme les rois francs, prirent d'abord le christianisme pour base de leur autorité ; ils travaillèrent aussi à sa propagation, mais se laissèrent bientôt entraîner dans le schisme d'Arius. On sait avec quelle adresse et quel bonheur Clovis exploita la circonstance ; l'orthodoxie avait été le prétexte, les évêques furent les instruments ; le résultat ne fut rien moins que la constitution de la monarchie franque. C'est dans les plaines du Poitou, en 507, que se vida cette grande querelle. Nous verrons encore, dans les crises suprêmes, races et principes se heurter au milieu de cette province, théâtre prédestiné où devaient se dérouler les épisodes les, plus décisifs de notre histoire nationale. Les armées de Clovis et d'Alaric se rencontrèrent dans un lieu désigné alors sous le nom de Campus Vocaldesis, c'est-à-dire Vouillé ; Alaric y fut battu et tué. De nos jours, on a voulu contester à Vouillé l'honneur de ce champ de bataille mémorable en le plaçant sur le territoire des communes actuelles de Voulon et de Mougon ; d'autres assignent pour théâtre à cet important événement de notre histoire nationale le lieu-dit : Le Camp Sicard, à 2 kilomètres à l'est de Voulon, sur la rive droite du Clain, en face de l'embouchure de la Bouleure ; on trouve, en effet, dans ce lieu de nombreuses tombelles sépulcrales et des tombes en maçonnerie; mais cela ne prouve rien à propos du champ de bataille. Ce qui est certain, c'est que ce grand drame se joua dans les environs de Poitiers, et que celte ville, déjà im-portante, renfermait des catholiques ardents, dont le concours et les sympathies étaient acquis à Clovis.

Le Poitou, pendant la période mérovingienne, fut gouverné par des comtes non héréditaires, dont quelques noms sont parvenus jusqu'à nous. Willechaire en 509, Austrapius en 544, Sigulfe en 67, Eunodius en 577 et en 586, Bérulle, dans l'intervalle, en 581, Macon en 589 et Sadragésile en 630. Puis, sous Dagobert, on voit se former, au profit des princes du sang royal, le royaume ou duché d'Aquitaine, dans lequel le Poitou se trouve absorbé. Tout l'intérêt historique de cette époque est dans la lutte héroïque des ducs d'Aquitaine et des maires du palais des derniers rois chevelus, les uns s'efforçant de reconstituer, dans ses limites et dans son indépendance, l'empire des Wisigoths, les autres ne voulant pas laisser s'amoindrir le domaine de Clovis, dont leur génie les fera héritiers. On trouvera dans notre notice historique sur le département de la Gironde l'esquisse de cette dramatique période. Boggis, Iunold, Waifre, héros vaincus, princes dépossédés, sont les noms dans lesquels se résument les péripéties de ces guerres, dont le Poitou partagea les calamités et subit les conséquences.

Il est un événement de la même époque dont la gloire se rattache plus spécialement aux annales du Poitou : c'est la victoire de Charles-Martel sur les Sarrasins. L'invasion, cette fois, au lieu de venir du Nord, partait du Midi. L'lbérie était conquise, les Pyrénées franchies, la partie la plus méridionale des Gaules occupée, et l'émir Abd-el Rhaman, trainant tout un peuple après lui, se dirigeait vers la Loire. En ce péril, le due Eudes s'adressa aux Francs d'Austrasie, ennemis de sa race, mais chrétiens et défenseurs solidaires de l'Aquitaine contre les envahissements du croissant. Charles-Martel rassembla ses forces, qui ne s'élevaient pas au-dessus de trente mille hommes, et se dirigea par la Touraine à la rencontre des Sarrasins; c'est sur la voie romaine de Poitiers à Tours, dans le lieu appelé Moussais-la-Bataille, que ce grand conflit s'engagea. Abd-el-Rhaman, à la nouvelle de l'arrivée des Austrasiens, fit un mouvement rétrograde pour concentrer sa nombreuse armée. Il forma à la hâte un camp pour y abriter les femmes, enfants, vieillards et ceux qui n'avaient pas l'habitude de combattre. Ses soldats furent placés en arrière du point où est actuellement le bourg de Moussais, la gauche appuyée sur le Clain, le centre sur la voie romaine et la droite sur la hauteur où se trouve la ferme de la Bataille.

Ainsi, comme l'a fait remarquer un habile tacticien moderne, « les Arabes présentaient une vaste courbure, embrassant les plaines du vieux Poitiers, dans lesquelles ils croyaient, suivant l'usage des formations orientales, enfermer leurs adversaires par le rapprochement de leurs ailes. » Charles passa la Vienne et rangea son armée en bataille dans les plaines en avant de Moussais. Une sorte d'hésitation sembla précéder l'engagement décisif. La croix et le croissant demeurent en présence et comme immobiles pendant plusieurs jours. Enfin Abd-el-Rhaman donna le signal à la tête de sa cavalerie. Le premier choc fut terrible ; la race du Midi eut d'abord l'avantage, mais celle du Nord reprit le dessus ; la fougue des cavaliers orientaux venait se briser contre les armures d'acier des fantassins septentrionaux ; des efforts d'une valeur indicible furent faits de part et d'autre, mais un mouvement inattendu décida tout à coup du triomphe de la croix. C'était Eudes, le duc des Aquitains, qui, arrivant en toute diligence avec son corps de troupes, attaqua la droite des musulmans et pénétra dans leur camp, où il fit un grand carnage, surtout parmi les non-combattants. S'apercevant du mouvement rétrograde de cette partie de son armée, Abd-el-Rhaman courut rétablir le combat ; mais il y trouva la mort, et, le désordre s'étant mis aussitôt parmi les siens, la déroute devint complète. La nuit seule, qui survint, empêcha l'entière destruction de cette horde arabe, qui se relira par essaims vers les Pyrénées. La gloire de cette journée rejaillit sur Charles-Martel et facilita à sa famille l'avènement au trône de France, aussi bien que la domination de l'Aquitaine.

Charlemagne, en 778, reconstitua cette

province en royaume particulier, dépendant de l'empire franc,

et il en fit l'apanage de son fils aîné, Louis le Débonnaire,

le jour même de sa naissance. Le Poitou partagea encore les

destinées du nouvel État ; jusqu'au règne de Louis le Bègue,

c'est-à-dire jusqu'à l'établissement de la grande féodalité,

il fut gouverné par des comtes révocables : Abbon en 778, Ricwin

en 814, Raynulfe II en 839 et Bernhard en 869. A dater de cette

époque, les prétentions des comtes de Poitou semblent grandir

en proportion de l'affaissement du pouvoir des Carlovingiens.

Raynulfe II ajoute à son titre celui de duc d'Aquitaine, et

en 880 il veut se faire nommer roi. Eudes eut recours au poison

pour se délivrer de ce vassal insatiable. Mais le principe d'hérédité

était désormais acquis à cette maison de Poitou, qui, par alliance

ou conquête, avait ajouté à ses domaines l'Auvergne, le Berry,

le Limousin, et à laquelle on ne songeait plus à contester le

titre de ducs d'Aquitaine. Le premier de ces seigneurs héréditaires

qui ait laissé un nom historique est le fameux Guillaume Tête

d'Étoupe, surnom qu'il devait à la couleur de ses cheveux. Las

de la vie guerrière et agitée qu'il avait menée, il se retira

dans l'abbaye de Saint-Maixent, y prit l'habit de moine et y

mourut en 964.

Son fils, Guillaume, qui lui succéda, fut

surnommé Fier-à-bras, titre qu'il mérita principalement, dit

Belleforêt, parce qu'il tint tête à Hugues Capet et qu'il lui

écrivit dans les termes les plus forts et les plus hardis. Ce

monarque vint assiéger Poitiers et contraignit enfin le duc

d'Aquitaine à se soumettre. Ce fut ce même duc qui fonda l'abbaye

de Maillezais et qu'on assure être mort, comme son père, religieux

de ce couvent ou de celui de Saint-Maixent. On prétend aussi

qu'il eut un frère puîné, qui passa en Dauphiné et fut la tige

de l'illustre maison de Poitiers, qui ne s'est éteinte qu'au

XVIIème siècle et de laquelle descendait la fameuse

maîtresse de Henri II.

Le fils de Fier-à-bras, nommé Guillaume,

comme ses aïeux, mérita le surnom de Grand. Ce fut un prince

très savant dans ce siècle d'ignorance ; il entretenait des

relations avec tous les esprits distingués de son temps. Les

hommes de guerre l'appelèrent Grand, parce qu'il augmenta considérablement

ses États par ses conquêtes et ses alliances.

Les moines

le surnommèrent le Pieux, parce qu'il releva beaucoup d'églises

ruinées, et les savants l'appelèrent le Grammairien, parce qu'il

fonda des écoles et qu'il s'occupa du soin d'instruire ses sujets.

Sa fille Agnès, qui épousa l'empereur Henri III, était également

savante. Ses trois fils lui succédèrent l'un après l'autre.

Le premier se nomma Guil-laume le Gros ; le second, Eudes, qui,

du chef de sa mère, réunit la Gascogne à ses domaines, et le

troisième, encore Guillaume. Celui-ci eut un fils, qui prit

le nom de Guillaume, héréditaire, comme on le voit, dans la

famille ; il était fort instruit, homme d'esprit et d'une rare

vaillance, mais ses mœurs et ses principes étaient peu exemplaires.

Il composait des vers, des chansons et des fabliaux, remarquables,

dit-on, par la verve et la finesse, mais généralement très libres,

très scandaleux et même injurieux pour le clergé. Quelques-unes

de ces pièces sont conservées à la Bibliothèque nationale. Un

auteur anglais accuse ce prince d'avoir eu l'idée de fonder

une abbaye de belles dames et de jolies demoiselles, plus galantes

que dévotes, et de leur donner des règlements conformes à leurs

meurs. Il voulait mettre à leur tête Maubergeonne, vicomtesse

de Châtellerault, avec laquelle il vivait publiquement après

avoir abandonné sa femme Hildegarde. Celle-ci en porta ses plaintes

au pape, et les évêques forcèrent le comte à la reprendre et

à vivre avec elle.

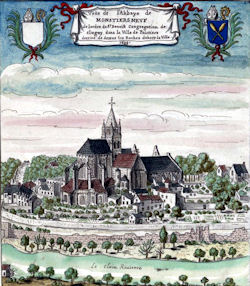

Ce fut sans doute pour éluder cet ordre, et cependant pour réparer ses premiers scandales, qu'il se croisa et passa en Orient. Il y acquit beaucoup de gloire par sa valeur, quoique ses troupes y eussent été maltraitées et qu'il revînt lui-même en assez piteux état. Il mourut en 1126, laissant pour successeur son fils, Guillaume IX, dernier duc d'Aquitaine de la maison des anciens comtes de Poitou. La vie de ce Guillaume est un véritable roman. Les légendes populaires, les contes merveilleux s'y sont tellement substitués à l'histoire, qu'il est bien difficile de faire la part de ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Protecteur zélé de l'Église durant les premières années de son règne, fondateur du Montierneuf à Poitiers, bienfaiteur de Fontevrault, il eut le malheur de prendre parti pour l'antipape Anaclet contre Innocent II. Saint Bernard, ne voulant pas laisser au schisme un appui aussi puissant, se rendit lui-même auprès de Guillaume. Un jour qu'il célébrait la messe en présence du duc, au moment de l'élévation, tenant entre ses mains l'hostie sainte levée, dans un accès de soudaine inspiration, il adjura Guillaume de reconnaître le pape légitime, de chasser de ses domaines les évêques schismatiques et de rappeler ceux qu'il avait bannis de leurs sièges. S'abandonnant à sa foudroyante éloquence, à cet enthousiasme mystique dont nul autre ne fut possédé au même degré, il le menace de la colère céleste et le déclare frappé d'excommunication s'il n'obéit. Guillaume, interdit, effrayé, promet tout ; mais le lendemain il veut éluder ses promesses. Alors s'accomplissent autour de lui les prodiges du plus sinistre augure : l'évêque intrus de Limoges tombe de sa mule et meurt de sa chute ; celui de Poitiers est pris d'une fièvre chaude et se coupe la gorge avec un rasoir. Le duc, saisi de terreur, n'essaye plus de résister aux avertissements du ciel. II va consulter saint Bernard à Clairvaux, il se rend en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, appelle auprès de lui les trois officiers de sa maison auxquels il avait le plus de confiance, leur fait promettre, sous les plus grands serments, d'exécuter ses ordres avec fidélité et discrétion, puis il leur remet son testament et les charge de le porter au roi Louis le Gros. C'était son abdication au profit d'Éléonore, sa fille aînée ; il priait le roi de lui servir de tuteur et de lui faire épouser son fils, Louis le Jeune. Les volontés de Guillaume furent exécutées de tout point. Quant à lui, après s'être fait passer pour mort et s'être fait construire un tombeau, il s'embarque pour la Terre sainte. Ici commence une série d'aventures auxquelles manque tout caractère d'authenticité, et qui, d'ailleurs, ne se rattachent aucunement à l'histoire du Poitou. Cette province suivit les destinées de la princesse qui en était devenue souveraine ; séparée de la France, comme on le sait, par le déplorable divorce d'Eléonore, elle devint, par son second mariage avec Henri Plantagenet, apanage des princes anglais. L'accroissement de puissance des comtes de Poitou avait eu pour conséquence un développement proportionnel des grands vassaux qui, au-dessous d'eux, gouvernaient le pays. Le sol avait été divisé en vigueries, institution empruntée à la nation gothique, pour l'administration de la justice ; au-dessus des viguiers avaient été placés les vicomtes, comme intermédiaires entre eux et les comtes. Plus la maison de Poitou étendait ses possessions, plus les vicomtes, ses lieutenants, acquéraient d'indépendance et d'importance ; ils créèrent donc à leur tour des dynasties héréditaires, avec lesquelles eurent souvent à compter les rois de France et d'Angleterre. Telle fut l'origine des maisons de Melle, d'Aunay, de Châtellerault, de Thouars, de Lusignan, de Parthenay, de Talmont, de Mauléon, de Bressuire et de beaucoup d'autres que nous pourrions citer. Les conséquences calamiteuses qu'entraîna la possession d'une partie de la France par un prince anglais ne se firent sentir nulle part plus cruellement qu'en Poitou ; c'est là, en effet, que l'étranger établit le centre de sa domination. Richard Cœur de Lion, fils d'Éléonore et de Henri Il d'Angleterre, fut créé comte de Poitou ; il aimait cette province et y résida longtemps, partageant son temps entre le palais de Poitiers et le château de Montreuil-Bonnin, où il faisait battre monnaie.

Lorsqu'il fut devenu roi, il donna le

Poitou à son neveu, Othon de Saxe, dit de Brunswick, qui, plus

tard, devint empereur d'Allemagne. L'arrêt de confiscation prononcé

contre Jean Plantagenet après l'assassinat d'Arthur, duc de

Bretagne, fit rentrer momentanément le Poitou sous la loi française

; saint Louis concéda, en 1241, le Poitou à son frère Alphonse,

et les tentatives des Anglais pour le reprendre aboutirent à

la glorieuse bataille de Taillebourg. A la mort d'Alphonse,

qui ne laissa pas d'héritier, ses domaines firent retour à la

couronne, et, en 1304, Philippe le Bel investit du comté de

Poitou le second de ses fils; ce prince, lorsqu'il arriva au

trône, sous le nom de Philippe le Long, réunit de nouveau le

Poitou au domaine royal. Cette possession, toutefois, était

plus nominale que réelle ; L'Anglais n'avait point cessé d'avoir

pied en France, et, malgré les divers traités intervenus, les

hostilités étaient pour ainsi dire permanentes. La rivalité

des niaisons de France et d'Angleterre caractérisait cette époque,

comme autrefois la lutte des Francs et des Wisigoths et plus

tard l'invasion des Maures d'Espagne avaient marqué deux autres

grandes périodes de notre histoire. Cette fois encore le Poitou

fut le théâtre où s'accomplit l'acte le plus important de cette

crise. En avril 1356, le prince Noir, fils aîné du roi d'Angleterre,

maître du Limousin et du Berry, menaçait la Touraine, où il

semblait vouloir faire jonction avec le duc de Lancastre, qui

venait d'opérer en Bretagne ; le roi Jean, occupé alors au siège

de Breteuil, en Normandie, fit rassembler des troupes dans la

province menacée, vint en prendre lui-même le com-mandement,

et passa la Vienne pour se porter à la rencontre de l'ennemi.

A cette nouvelle, le prince Noir, qui était parvenu à deux lieues

de Poitiers, fit halte et se retrancha non loin de l'abbaye

de Nouaille, dans la lande de Maupertuis-de-Beauvoir. C'est

là que les deux armées se rencontrèrent, et après être restées

deux journées en présence, elles en vinrent aux mains le 19

septembre. Le prince anglais, habile tacticien, quoique bien

inférieur en forces à son adversaire, sut disposer ses troupes

de manière à écraser avec toute son armée chacun des trois corps

français tenus dans l'isolement l'un de l'autre. La supériorité

numérique des soldats du roi Jean ne fit qu'ajouter au désordre

de la défaite ; la France, dans cette journée néfaste, perdit

11 000 hommes, parmi lesquels le connétable, un des maréchaux,

plusieurs princes et 2,000 chevaliers. Le roi, nu-tête et à

pied, tenant sa hache à deux mains, se défendit avec un courage

héroïque jusqu'à la fin de la bataille ; succombant enfin sous

le nombre, épuisé de fatigue, affaibli par ses blessures, il

fut conduit au prince de Galles. On sait que le malheureux monarque,

traîné de Bordeaux à Londres, y figura dans l'entrée triomphale

de son vainqueur. Sa liberté coûta à la France le traité de

Brétigny signé le 8 mai1360, qui abandonnait à l'Angleterre

le Poitou et une grande partie de nos provinces d'outre-Loire.

Edouard, investi du duché d'Aquitaine, conserva le Poitou jusqu'aux

victoires de Du Guesclin. Le Poitou donc redevenu français fut

l'apanage de Jean de Berry, du duc de Touraine et du dauphin,

fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. De ce domaine, ils

n'eurent le plus souvent que le titre ; le Poitou ne fut définitivement

réuni à la France qu'en 1436, après les victoires décisives

de Charles VII. Ce prince, néanmoins, après le massacre des

Armagnacs, en mai 1418, avait trouvé un asile à Poitiers et

y avait établi le parlement. Un siècle de paix succéda à ces

longs orages ; mais la province, à peine remise de ces violentes

secousses, avait une dernière épreuve à traverser.

Le Poitou

fut une des premières provinces de France envahies par le protestantisme.

Calvin y avait prêché la doctrine nouvelle dans les grottes

de Saint-Benoît et de Croutelle ; l'une d'elles porte encore

son nom. Les dissentiments se changeant en discordes civiles,

les persécutions poussant les vaincus à la vengeance et à la

guerre, c'est l'histoire de tous les pays dont s'empare le fanatisme

religieux ; ce fut donc aussi durant le XVIème siècle

l'histoire du Poitou, avec cette particularité, qu'au plus fort

de la lutte, au moment où la crise était suprême, c'est encore

sur ce sol prédestiné que les deux partis se heurtèrent. La

rencontre eut lieu le 3 octobre 1577, non sur les hauteurs de

Moncon-tour, quoique le nom en soit resté à la fameuse journée,

mais assez loin de là, dans la plaine, entre les bourgs d'Assais

et de Jumeaux, le village de Plumain et la butte de Puytaillé.

Le sang coula surtout dans les vallées appelées aujourd'hui,

à cause de ce grand événement, la vallée Sanguine et la vallée

de la Bataille. L'armée protestante, sous les ordres de Coligny,

était forte de 12 000 fantassins et de 7 000 hommes de cavalerie.

L'armée catholique, sous la conduite du duc d'Anjou, se composait

de 18,000 hommes de pied et de 9000 chevaux. Henri IV, débutant

alors dans la carrière militaire, assista à la défaite des huguenots.

L'importance de cette journée était telle, que Catherine de

Médicis, à qui on parlait des suites qu'aurait pu entraîner

alors une défaite de son parti, répondit qu'il aurait fallu

se résigner à entendre la messe en français. La bataille de

Moncontour est le dernier événement politique dont soient marquées

les annales du haut Poitou ; le département de la Vienne est

entré avec intelligence et résolution dans la voie de progrès

ouverte aux générations modernes depuis le commencement de ce

siècle.

Il a eu l'heureuse fortune de rester en dehors

de ces guerres impies et fratricides qui ensanglantèrent les

contrées voisines, alors que la patrie n'avait pas trop du sang

de tous ses enfants pour se défendre contre l'étranger. Dans

ces derniers temps, il a eu le bonhenr d'échapper aux désastres

de l'occupation étrangère (1870-1871).

Poitiers

Poitiers est une des plus anciennes villes des Gaules. Quatre routes détaillées dans l'Itinéraire d'Antonin et dans la Table de Peutinger, dont l'une se rattache à Bituriges, Bourges, et 'Augustonemetum, Clermont, et dont les trois autres aboutissent à Coesarodunum , Tours, Santones, Saintes, et Namnetes, Nantes, déterminent avec une grande précision la position de Limonum à Poitiers. Cette ville prit ensuite le nom du peuple dont elle était la métropole, et fut appelée Pictavi, d'où l'on a fait Poitiers, Les Pictones embrassèrent la querelle des Romains contre leurs propres compatriotes les Gaulois ; ils s'armèrent contre les Andecavi, et soutinrent un siège rigoureux dans leur capitale, siège entrepris par Dumnacus, chef ou roi de ces Andecavi. Toujours fidèle aux Romaius, la ville de Poitiers fut depuis comprise, avec son territoire, dans la seconde Aquitaine, par le faible Honorius. Elle ne tarda pas à devenir, avec les Gaules entières, la proie des barbares, qui l'envahirent tour à tour, et surtout les Visigoths, dont elle devint la conquête à leur passage dans les Espagnes. Clovis s'en rendit maître après la fameuse victoire qu'il remporta sur leur roi Alaric. Des restes de monuments bâtis par les Romains attestent son importance dans les siècles éloignés.

En 1152, la ville de Poitiers passa sous

la domination anglaise par le mariage d'Éléonore d'Aquitaine

avec Henri, duc de Normandie, qui devint roi d'Angleterre; elle

y resta jusqu'en 1204, époque où elle fut réunie à la couronne

par Philippe Auguste. Les Anglais s'en emparèrent une seconde

fois mais Jean, duc de Berri et comte de Poitou, la leur reprit

en 1356 ; Charles VII, qui lui succéda dans la suite, la réunit

à la couronne. Dans ce temps malheureux les Anglais, maîtres

de Paris et de la plus grande partie de la France ne laissaient

à ce roi qu'un petit nombre de provinces. Poitiers devint alors,

pendant quatorze ans, la capitale du royaume. Charles VII y

tint longtemps sa cour, et le parlement y fut transféré.

Cette ville, dont les rois d'Angleterre avaient déjà étendu

l'enceinte, reçut alors un nouvel accroissement ; mais les guerres

de religion diminuèrent beaucoup sa population. Les habitants

de Poitiers embrassèrent les premiers la religion réformée.

En 1562, après le massacre de Vassy, les protestants s'emparèrent

de cette ville, et par représailles des mauvais traitements

qu'avaient exercés sur eux les catholiques, ils pillèrent les

églises, brûlèrent les statues des saints et leurs reliques.

Quelque temps après, Poitiers fut repris par le parti des catholiques, qui y commit d'épouvantables scélératesses : le maréchal de Saint-André fit pendre le maire et plusieurs autres particuliers, abandonna la ville à la licence des soldats, et permit le meurtre des habitants pendant huit jours; le pillage, les massacres, les viols et toutes les cruautés imaginables furent exercés pendant ce temps avec une férocité sans exemple; les chefs et les soldats catholiques luttèrent de cruauté jusqu'à mourir eux-mêmes de lassitude du crime, du meurtre et du brigandage. De Serres rapporte « qu'un homme d'armes du maréchal de Saint-André fit une fricassée d'oreilles d'hommes, conviant à ce banquet quelques siens compagnons, où les blasphèmes furent prononcés si horribles, qu'ils ne peuvent s'écrire. »

En 1569, l'amiral Coligny investit cette

ville avec une armée considérable; le siège fut long ; les habitants

se défendirent avec courage, les femmes même y partagèrent la

fatigue des guerriers. La ville fut sauvée, par un de ces travaux

que le désespoir enfante et fait exécuter ; les assiégés bouchèrent

les arcades du pont de Rochereuil ; les eaux du Clain débordèrent;

inondèrent le camp des assiégeants et les forcèrent à la retraité-

La Ligue fut reçue à Poitiers, et s'y maintint par les menées

de l’évêque, du maire, et par les prédications furieuses de

quelques moines, jusqu'à l'époque où Henri IV fit abjuration.

C'est dans cette ville que fut jugé, condamné et brûlé vif,

en 1634, le malheureux. Urbain Grandier, accusé d'avoir ensorcelé

les religieuses de Loudun.

Poitiers possédait jadis un antique

château fort, fameux dans l'histoire par les noms de ceux qui

l'ont habité et par les événements qui s'y sont passés; cette

vaste forteresse fui détruite sous le règne de Louis XIII

Poitiers est une des plus grandes villes de France, mais

elle n'est pas peuplée en raison de son étendue, qui ferait

croire à une population beaucoup plus nombreuse, si l'on ne

savait que de vastes jardins, des vergers mêmes sont renfermés

dans son enceinte, dont les murailles antiques, flanquées de

tours de distance en distance, sont encore debout dans quelques

endroits. Les rues, pour la plupart étroites autrefois, s'élargissent

chaque jour, et des constructions modernes auront bientôt remplacé

partout celles des siècles passés. Les pavés anguleux qui rendaient

ces rue, principalement celles qui sont escarpées, si pénibles

à parcourir ont disparu dans les plus importantes, pour faire

place aux pavés plats de grès. Presque toutes les autres en

sont au moins garnies le long des maisons à une largeur suffisante

pour l'usage des piétons.

Châtellerault

Cette ville lire son nom d'un de ses anciens seigneurs, nommé Hérault, qui y fit bâtir un château dont il ne reste plus aucuns vestiges. En 900, cette seigneurie fut érigée en vicomte, qui passa par la suite dans la maison de Bourbon, et fut réunie à la couronne en 1525, après la révolte du connétable de Bourbon. La ville de Châtellerault est située dans un pays charmant, coupé par des rivières, des vallons, des coteaux et des jardins qui offrent des points de vue agréables et très variés. Elle est en général assez mal bâtie, sur la rive droite de la Vienne, qui commence en cet endroit à être navigable, et sur laquelle est un joli port très fréquenté.

L'enceinte de cette ville avait été fortifiée

avec soin; mais ses épaisses murailles, alternativement défendues

par les catholiques et par les protestants, ont été remplacées

par de belles habitations et par d'agréables promenades. La

Vienne la sépare d'un de ses faubourgs, avec lequel elle communique

par un magnifique pont en pierre de taille, dont une des extrémités

est occupée par un joli château, flanqué de quatre grosses tours,

qui sert de porte de ville, et sous laquelle passe la grande

route. La construction de ce château, où l'on arrive par une.

belle avenue en forme de promenade, est attribuée au duc de

Sully, vertueux ministre de Henri IV.

Châtellerault est

renommé par ses fabriques de coutellerie. Des qu'on y arrive,

on est assailli par un essaim de femmes qui veulent à toute

force vendre des couteaux, et qui offrent civilement leurs jolis

magasins; il faut en acheter malgré soi; de jeunes et jolies

filles suivent le voyageur partout jusqu'à ce qu'il ait fait

quelques emplettes, et il faut avouer qu'il est difficile de

ne pas se laisser tenter ; ce qu'on offre est si beau, la marchande

est si agaçante, quelquefois même elle est peu cruelle, on achète

donc, et chacun y trouve son compte. C'est, dit-on, à la galanterie

des jolies Châtelleraudaises que nous devons ce proverbe d'amour

:

« Je te donnerai de petits couteaux pour les perdre. »

On remarque à Châtellerault l'église gothique de Saint-Jean

et la tour de l'église Noite-Dame; la grande et belle promenade

publique, ornée d'une jolie fontaine; la salle de spectacle;

la manufacture royale d'armes blanches.

Montmorillon

Cette ville est bâtie dans une situation

pittoresque, sur la Gartempe, qui la divise en deux parties.

C'était jadis une ville forte, défendue par un château, dont

Philippe le Hardi fit l'acquisition en 1281. Les ligueurs la

prirent dans le XVIème siècle; mais le prince de

Conti s'en empara pour Henri IV, le 6 juin 1591, et sur le refus

que firent les soldats de se rendre, il les fit passer au fil

de l'épée au nombre de trois cents, et fit détruire les fortifications

de la ville, ainsi que le château.