Epinal - Préfecture des Vosges

Retour

au Département

Le Château d'Épinal fut un des plus anciens

de la Gaule Belgique ; que cette ville, qui s'appelait Chaumont,

fut ruinée et désolée par les Vandales vers l'an 406 ; rebâtie en

431, elle fut détruite encore vers 636; qu’étant devenue déserte,

on n'y vit dans la suite que ronces et épines, d'où cet emplacement

fut nommé Spinal, ou Espinaulx, du mot latin Spina, épine. Suivant

d'autres auteurs, ce nom viendrait du sommet pointu de la montagne

au pied de laquelle la ville est assise.

Quoi qu'il en soit,

ce n'est qu'à la fin du Xème siècle que commence l'histoire

d'Épinal.

En 980, Thierry Ier, évêque de Metz, éleva

au bord de la Moselle un Monastère et une Église où il transféra

le corps de saint Goëry, qui avait occupé l'évêché de Metz au VIème

siècle. Le successeur de Thierry, Adalbéron Il, établit dans l'Église

des Religieuses, à qui il donna la règle de saint Benoit.

Autour

de cette Église et de ce Monastère se groupèrent les habitations

d'Épinal. L'Église, qui renfermait les reliques du saint, fut consacrée

par un autre saint, Gérard, évêque de Toul, et devint bientôt un

pèlerinage si renommé, qu'elle se trouva trop petite pour le grand

concours de gens qui venaient y implorer le secours de saint Goëry

contre le « mal des ardents»; dès le XIème siècle,

il fallut en bâtir une plus grande, qui fut consacrée par le pape

Léon IX. Mais, dès cette époque aussi, les Religieuses d'Épinal

commençaient à s'écarter de la règle austère établie par Adalbéron.

Lorsque, en 1094, Poppon, évêque de Metz, vint visiter l'Abbaye,

une Religieuse, qu'on disait avoir le don de prophétie, se plaignit

à lui du relâchement qu'elle voyait parmi ses compagnes. L'avenir

justifia ses craintes ; car au XIIIème siècle, un évêque

de Toul ayant entrepris de rétablir dans le Monastère la règle primitive,

ces dames lui firent signifier que, bien qu'elles vécussent religieusement

et qu'elles célébrassent louablement l'office divin, néanmoins elles

ne faisaient pas profession de l'Ordre de Saint- Benoît, ni d'aucun

autre. Elles finirent par se séculariser entièrement, par être immédiatement

soumises au Saint-Siège.

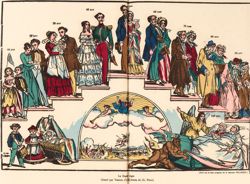

![]()

Au XVIIIème siècle, elles avaient

deux costumes, l'un pour l'intérieur et l'autre « pour la ville

et le monde ».

Comme c'était un évêque de Metz qui avait fondé

le Monastère, ses successeurs prétendirent naturellement à la souveraineté

d'Épinal, et ils la conservèrent longtemps. L'un d'eux, Jacques

de Lorraine, fit fortifier la ville au XIIIème siècle.

Cette souveraineté ne s'exerça pas sans contestation. D'une part,

les bourgeois de la ville se soulevèrent souvent contre les prétentions

ou la tyrannie des évêques. De l'autre, les seigneurs, qui recevaient

des évêques eux-mêmes le titre d'avoués, c'est-à-dire de défenseurs

du Monastère, abusèrent de leur pouvoir contre ceux mêmes de qui

ils le tenaient. En 1139, l'évêque Étienne de Bar fut obligé de

recourir au duc de Lorraine, Mathieu Ier, pour faire

rentrer dans le devoir l'avoué d'Épinal, qui s'était retranché dans

le Château et qui refusait de reconnaître la souveraineté de l'évêque.

Quant aux bourgeois, leurs démêlés avec les évêques se renouvelèrent

fréquemment. Il est vrai que cette sujétion avait parfois des conséquences

fort désagréables. C'est ainsi que des bourgeois d'Épinal furent

saisis, en 1289, par les créanciers de Burchard, évêque de Metz,

sous prétexte qu'étant ses sujets, ils étaient responsables de ses

dettes. C'est ainsi encore qu'à la même époque le comte de Bar et

le duc de Lorraine, ne pouvant obtenir de l'évêque Laurent le payement

de 8,000 livres, s'emparèrent d'Épinal. Plus d'une fois les évêques

furent obligés de céder dans leur lutte contre les bourgeois.

En 1387, Raoul de Coucy donne sa parole d'évêque de maintenir et

garder les « bourgeois de la ville d'Épinal » dans leurs franchises

et libertés anciennes, et veut que celles qu'ils ont obtenues de

ses prédécesseurs demeurent dans leur valeur. Mais la bonne intelligence

ne dura guère entre les bourgeois et leurs suzerains. En 1429, sous

l'épiscopat de Conrad de Boppart, qui avait poussé à bout la patience

des bourgeois et qui même perdit un procès contre eux en cour de

Rome, Épinal se mit enfin sous la protection de René d'Anjou, duc

de Bar et époux de l'héritière de la Lorraine. En 1441, ils passèrent

une convention du même genre avec Louis, fils de René. Ils étaient

disposés à se donner à tout le monde, paraît-il, excepté à leur

évêque, car, en 1444, Charles VII étant venu en Lorraine, les députés

d'Épinal vinrent le trouver à Nancy pour lui offrir la souveraineté

de la ville. Charles VII accepta, fit une entrée solennelle à Épinal,

ordonna de placer les armes de France sur les Tours, et les bourgeois

prêtèrent serment de fidélité entre les mains du roi.

L'évêque

réclama et cita les bourgeois à comparaître en cour de Rome. Comme

ils ne parurent pas au jour fixé, le pape Nicolas V mit la ville

en interdit. Charles VII négociait avec le pape et l'évêque, quand

il reçut une nouvelle réclamation. L'empereur d'Allemagne, Frédéric

III, se plaignait que le roi de France eût occupé sans plus de formalité

une ville qui relevait de l'empire. On ne sait ce qu'il advint de

ce démêlé. Mais, sous Louis XI Épinal accepta, du consentement du

roi, la souveraineté du duc de Lorraine, Jean, fils de René. Le

21 juillet 1400, le fils du duc Jean se présenta à l'entrée de la

ville et jura avant d'entrer, le maintien de ses anciennes franchises

envers et contre tous, « notamment contre l'évêque de Metz ».

Depuis cette époque, les habitants d'Épinal, fidèles à leur

choix, demeurèrent toujours soumis aux ducs de Lorraine. Sous le

règne de René II, la place d'Épinal fut occupée par les troupes

de Charles-le-Téméraire, qui avait pour allier l'évêque de Metz.

Mais elle ne souffrait qu'avec peine de se voir au pouvoir des Bourguignons.

Les paysans de la campagne s'obstinaient à ne pas vouloir porter

leurs provisions à Épinal, ce qui réduisit les soldats et les bourgeois

à une extrême disette. Les magistrats envoyèrent secrètement auprès

de René II, qui était en Alsace, des délégués qui convinrent de

lui livrer la ville. René parut devant Épinal au jour convenu le

8 septembre 1470 et aussitôt les bourgeois prirent les armes. Les

Bourguignons intimidés prièrent les magistrats de faire leur composition

avec le duc, et obtinrent de partir avec armes et bagages.

Épinal

jouit d'une assez grande tranquillité jusqu'au règne malheureux

du duc Charles IV, où de dures épreuves lui étaient réservées. En

1633, la place est occupée par l'armée française du maréchal de

La Force, comme presque toutes les villes de Lorraine. En 1635,

le duc Charles, qui avait deux fois signé son abdication, rentrait

en Lorraine par les Vosges et refoulait le maréchal de La Force

vers Lunéville. Mais la garnison française d'Épinal fit une longue

et vigoureuse résistance. Jean-Baptiste de Lameran, qui y commandait,

s'y défendit avec tant de résolution que, la ville et le Château

ayant été pris d'assaut, il demeura, lui cinquième, entre les mains

des officiers lorrains, qui le tinrent prisonnier pendant une année

entière et lui firent payer cher sa liberté. L'année suivante se

produit une nouvelle occupation des Français. Un conseiller de la

ville introduit le duc Charles pendant la nuit peu de temps après.

En 1637, Épinal se revoit au pouvoir des Français.

Moins d'un

an après, quand Turenne se laissa battre à Remiremont, un détachement

de la petite armée du duc rentra dans Épinal. Charles IV, lassé

de son existence vagabonde, signa, en 1641,1e Traité de Saint-Germain

qui lui rendait la Lorraine, mais en le dépouillant de toute indépendance.

A peine arrivé à Épinal, il renouvela par-devant notaire une protestation

déjà faite à Paris contre tout ce que la France exigeait de lui.

En même temps, il traitait avec le comte de Soissons et le duc de

Bouillon, grands ennemis de Richelieu. Une armée française reparut

devant Épinal, au mois d'août 1641. Il fallut employer le canon

pour que la ville se rendît. Le baron d'Hurbach, gouverneur, s'étant

retiré dans le Château, on se servit de la mine pour faire brèche.

Le Château pris, restait le Donjon, où le brave d'Hurbach tint encore

un jour avant de se rendre.

C'était la coutume, quand il avait

fallu employer le canon contre une ville pour la réduire, de lui

prendre ses cloches ou de les lui faire racheter; mais il est dit

dans un des articles de la capitulation accordée à la ville que

l'on ne demandera rien pour le rachat des cloches, bien que le canon

eût été tiré.

Louis XIII mourut en 1043, précédé dans la tombe

par son terrible ministre.

Le nouveau roi était mineur elle pouvoir

aux mains d'une femme.

Le duc Charles n'eut garde de laisser

échapper cette occasion et reparut en Lorraine. Ses troupes rentrent

dans Épinal. Elles y sont assiégées par le maréchal de La Ferlé.

Le maréchal fait faire une grande brèche, mais n'ose donner l'assaut.

Berce et Remirecourt, qui commandaient dans la place, lui mandent

que, si la brèche n'est pas assez grande, ils lui feront abattre

encore cinquante pas de muraille afin qu'il puisse venir à eux plus

aisément et livrer bataille au milieu de la ville. La Ferté ne jugea

pas à propos d'accepter l'offre et se retira en louant la valeur

des Lorrains.

Mais l'année suivante, il revint et cette fois

entra dans la place d'Épinal, qui ne fut rendue au duc qu'à l'époque

du Traité de Vincennes signé le 28 février1661. Quelques années

plus tard, le duc Charles, se disposant à rompre de nouveau avec

la France, vint à Épinal, qu'il fit fortifier avec soin. Louis XIV,

se doutant de ses intentions, fit envahir la Lorraine par le maréchal

de Créqui. La place d'Épinal fut investie au mois de septembre 1670.

Les assiégés firent deux sorties si vigoureuses que Créqui parlait

déjà de convertir le siège en blocus. Mais la division se mit entre

les troupes lorraines et leurs chefs. Peut-être même le gouverneur

était-il gagné à la France. Ce qui est certain, c'est que, dès le

26 septembre, il proposa de se rendre. Créqui ne se contenta pas

des conditions qu'il offrait, et en exigea de plus humiliantes,

qui furent acceptées. La ville fut alors démantelée. En 1674, Charles

IV rentra un moment en possession d'Épinal. Mais, à sa mort, la

ville était déjà reprise par les Français.

Le Traité de Ryswich

rendit Épinal au duc Léopold. À partir de cette époque, sous les

règnes pacifiques de Léopold, de François et de Stanislas, l'histoire

de cette ville ne présente plus rien d'important. Un édit de Stanislas,

rendu en 1751, assure à Épinal, conjointement avec Nancy, le monopole

de la fabrication des caries à jouer. Lorsque, en 1742, sur la demande

de Louis XV, Stanislas forma des bataillons de troupes lorraines

pour prendre rang dans l'armée française, ces bataillons furent

désignés par des noms de villes : Épinal, Neufchâteau. C'est à cette

époque aussi que furent construites les Casernes que l'on y voit

encore. En 1790, Épinal devint le chef-lieu du département des Vosges.

En 1814, la ville fut occupée par les Wurtembergeois qui faisaient

partie de l'armée d'invasion commandée par Schwarzenberg. En 1815,

les Bavarois s'y établirent et y levèrent de fortes contributions.

En 1870, les Allemands occupèrent encore et pressurèrent Épinal.

Épinal, dont le passé est si plein de souvenirs guerriers, est une

ville assez bien bâtie quoique mal percée, divisée par la Moselle

en Grande-Ville, sur la rive droite ; Petite-Ville, dans une Ile

formée par le Canal et par la rivière

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025