Auxerre - Préfecture de l'Yonne

Retour

au Département

Les Romains, à leur arrivée dans les Gaules,

trouvèrent la ville d'Auxerre déjà florissante. Les avantages de

sa position ne pouvaient échapper à des colonisateurs aussi habiles.

Ils s'efforcèrent donc, en devenant maîtres, d'augmenter encore

son importance. Elle fut élevée au rang de cité, civitas; deux Voies

furent construites pour la rattacher à Sens et à Autun. L'empereur

Julien s'y arrêta en se rendant au siège de Reims et y fit reposer

son armée.

Saint Pèlerin, envoyé par le pape Sixte II, est le

premier apôtre qui ait apporté dans le pays les lumières de l'Évangile,

vers le milieu du IIIème siècle. Les progrès du Christianisme

durent y être rapides, car saint Germain, à qui l'on doit la construction

de plusieurs Églises et qui vivait avant l'invasion d'Attila, était

déjà son sixième évêque.

Aux Huns, qui saccagèrent seulement

les Faubourgs d'Auxerre, succédèrent les Bourguignons, qui se fixèrent

dans la contrée. Mais, par un compromis qui survint entre les Romains

et les nouveaux conquérants, la ville d'Auxerre resta au pouvoir

de ses anciens possesseurs, de sorte qu'après les victoires des

Francs, elle passa directement des mains des Romains à celles de

Clovis.

Dans le partage qui suivit la mort du fondateur de la

monarchie franque, Auxerre échut en 560 à Gontran, qui fut aussi

roi de Bourgogne. Celui-ci constitua Auxerre en comté, dont le premier

titulaire fut Eunius, plus connu sous le nom de Mummole, et célèbre

par ses victoires, ses services et sa rébellion. Sous les descendants

de Clovis, le comté d'Auxerre ne fut point un fief héréditaire.

Les rois de France le donnaient viagèrement à des seigneurs dont

ils voulaient récompenser les services.

Plusieurs évêques d'Auxerre

furent, pendant cette période, revêtus de la dignité de comtes,

gloire mondaine ajoutée à la haute influence religieuse qu'ils exerçaient

de leur vivant, et aux honneurs plus insignes qui leur étaient réservés

après leur mort. Jusqu'à la fin du VIIIème siècle, tous

ces prélats furent successivement canonisés.

Chaque pas dans

l'histoire du passé révèle quelque témoignage de l'importance d'Auxerre.

Charlemagne y résidait à son retour d'Espagne, quand il apprit la

révolte des Saxons. Louis-le-Débonnaire comprenait l'Auxerrois dans

les États dont il formait l'apanage de Charles-Ie Chauve. Ce prince,

dont les actes contribuèrent tant à l'établissement et à l'extension

du régime féodal en France, autorisa les évêques d'Auxerre à battre

monnaie. C'est à Auxerre qu'il maria sa fille Judith, veuve d'un

roi des Anglais, avec Baudouin Bras-de-Fer, grand forestier de Flandre.

Nous parlerons ailleurs de la sanglante bataille de Fontenoy qui,

par sa date, 841, se rattache à ce règne, et qui fut livrée dans

les environs d'Auxerre. C'est à ces temps aussi que remonte la grande

illustration scientifique et littéraire de l'Abbaye d'Auxerre et

de ses écoles. Lothaire, troisième fils du roi Charles, fut élevé,

vécu et mourut dans cette fameuse Abbaye de Saint-Germain d'Auxerre,

qu'il contribua à enrichir. Sous les faibles descendants de Charles-le-Chauve,

le comté d'Auxerre fut joint au duché de Bourgogne sans perdre toutefois

son organisation particulière. Les comtes d'Auxerre reconnaissaient

les ducs de Bourgogne pour souverains, au lieu de relever directement

de la Couronne de France. Cet état de choses dura jusqu'à la réunion

de la Bourgogne à la France sous le sceptre de Hugues Capet. L'aveuglement

politique qui permit une nouvelle séparation de la Bourgogne et

de la France, eut pour résultat la reconstitution, héréditaire cette

fois, du comté d'Auxerre.

Landry, qui succéda à Othon-Guillaume,

son père, fut la souche d'une dynastie de comtes dont les règnes

furent signalés par des calamités de toute espèce : famine en 1033

; désastreux incendies en 1062 et en 1187 pestes et inondations

dans le siècle suivant. La guerre ajouta à tous ces fléaux ses horreurs

presque permanentes : guerre du comte Guillaume ercontre

le duc Robert son oncle ; de Guillaume II contre le comte de Champagne

de Guillaume IV contre les seigneurs de Sancerre et de Joigny ;

de Gui contre le duc de Bourgogne ; de Pierre de Courtenay contre

Hervé de Donzy ; discordes intestines entre les comtes et les évêques.

Ainsi s'écoulèrent les deux siècles XIème et XIIème.

Arrivèrent ensuite les invasions des Anglais et la lutte sanglante

des maisons de Bourgogne et de France Peu de loisirs étaient laissés

pour les améliorations et les embellissements de la cité. Guillaume

IV, cependant, entreprit d'enfermer la ville dans une nouvelle Enceinte,

il l'augmenta de six Faubourgs très peuplés, agrandit la Place principale

et transféra à Auxerre les foires qui se tenaient précédemment à

Tannet. Pierre de Courtenay, en 1187, continua les Fortifications

du côté de l'Yonne, et allégea par quelques concessions le poids

des servitudes féodales qui pesaient sur les habitants. Ces premières

franchises furent confirmées et étendues, en 1223, par la comtesse

Mathilde. Le lieu appelé le Change fut déclaré privilégié. Le Quartier

des Drapiers devait jouir de toute liberté. Les affaires de la commune

étaient administrées par douze jurés. Le sceau des rois de France

Philippe-Auguste et Charles V figure au bas des chartes. Une ordonnance,

qui autorise la reconstruction du Pont de l'Yonne, est signée de

saint Louis et datée de Rogennes, en 1266.

Si l'association d'Auxerre

à la fortune de la France se révèle ici par quelques mesures bienveillantes

et libérales auxquelles les monarques participèrent, bientôt cette

solidarité devait coûter cher aux malheureux habitants de l'Auxerrois.

Les Anglais, vainqueurs à Poitiers, se répandirent comme un torrent

dévastateur sur les États du roi Jean, vaincu et prisonnier. La

ville d'Auxerre ne fut point épargnée les Églises et les Maisons

furent pillées, les Murs abattus, les Portes brûlées. Le butin ravi

s'éleva à 600 000 moutons d'or, évalués à plus de 4 000,000 de notre

monnaie. Après avoir passé huit jours à fouiller partout pour s'assurer

si aucun objet précieux ne leur avait échappé, les Anglais déclarèrent

aux bourgeois qu'avant de s'éloigner ils allaient brûler la ville,

si on ne la rachetait par une rançon de 500,000 florins. L'ennemi,

qui avait conservé une garnison à Segonnes, revint plusieurs fois.

La place d'Auxerre, sans Murailles, sans défenseurs, et dont le

comte avait été fait prisonnier avec le roi Jean, ne fut délivrée

que par Du Guesclin. Encore les 400 gens d'armes que le connétable

jeta dans la place firent-ils presque regretter aux habitants, par

leur indiscipline, le tardif secours qu'ils leur apportaient. La

ville, si cruellement éprouvée, trouva cependant des ressources

sous Charles V pour relever ses Fortifications. Son zèle et son

dévouement furent récompensés par la concession de nouveaux privilèges.

En 1370, Jean de Châlons, ayant consenti à se démettre du comté,

Charles V le lui acheta au prix de 31 000 francs d'or, somme équivalente

aujourd'hui à 700 000 francs. Les Auxerrois s'associèrent au marché,

en abandonnant à la Couronne, pendant trois ans, le dixième de leurs

récoltes en grains et en vins, pour la couvrir de ses avances. En

considération de ce nouveau sacrifice, le monarque avait décidé

qu'Auxerre ferait pour toujours partie du domaine royal. Charles

VII, en 1450, céda cependant, par le Traité d'Arras, le comté au

duc de Bourgogne. Mais Louis XI se garda bien d'oublier Auxerre,

parmi les dépouilles de Charles-le-Téméraire, dont il enrichit la

France. Depuis cette époque, le comté ne fut plus détaché de la

monarchie. Les premières années du XVIème siècle furent

marquées par la famine et la peste. Les guerres de Charles-Quint

tinrent la ville dans une anxiété continuelle. Puis survinrent les

luttes sanglantes de la Réforme. Un voyage que fit Charles IX à

Auxerre, en avril 1566, son attitude envers les Huguenots, fort

nombreux dans la ville, semblent avoir été le signal des hostilités.

L'année suivante, les Protestants, sous la conduite d'un capitaine

nommé La Borde, surprenaient la place. La rigueur des persécutions

antérieures explique, sans les justifier, les excès dont les vainqueurs

se rendirent coupables Reliques des saints, ornements des Temples,

Bibliothèques des Abbayes, tout fut profané, saccagé, dispersé ;

la seule Église des Cordeliers fut conservée pour le service du

culte vainqueur.

L'Édit de pacification du 3 mars 1568 remit

la ville sous l'obéissance du roi, et fut suivi de près par les

massacres de la Saint-Barthélemy, qui eurent à Auxerre un caractère

inouï de férocité et d'acharnement. Cette surexcitation de fanatisme

religieux livra plus tard la ville aux Ligueurs ; le duc de Guise

en chassa tous ceux qu'il soupçonnait de n'être pas aveuglément

attachés à la Sainte-Union. Ces accès de fièvre et de délire ne

pouvaient avoir une longue durée. Le sens droit et loyal des Auxerrois

revint bientôt à une plus saine appréciation des grandes questions

qui s'agitaient. Quatre bourgeois notables furent députés vers Henri

IV, et la nouvelle du bienveillant accueil que leur fit le roi fut

reçue avec enthousiasme. La trahison qui livra Amiens aux Espagnols

acheva d'ouvrir les yeux et de réveiller le patriotisme. La ville

décréta un don volontaire de 3 000 écus au roi pour l'indemniser

de la perte d'Amiens. C'était un heureux et touchant prélude à la

réconciliation complète. Auxerre, en effet, ne tarda pas à faire

sa soumission. Ce retour était tellement sincère, que pendant la

Fronde rien ne put ébranler la fidélité des habitants. Condé, vainqueur

à Bléneau, eut beau menacer la ville et en commencer le siège ;

les Portes lui en restèrent fermées jusqu'à l'arrivée de Turenne,

qui contraignit le prince rebelle à la retraite.

Un arrêt du

conseil, en 1669, confirmatif d'une ordonnance de Henri IV, annexa

définitivement le comté d'Auxerre au duché de Bourgogne.

Auxerre,

depuis cette époque, a pris sa part, avec un patriotisme qui ne

s'est jamais démenti, à tous les événements qui ont influé sur les

destinées de la France. Ce n'est plus comme autrefois la ville des

conciles, le rendez-vous choisi pour la signature des traités, pour

les réconciliations des princes, les conférences politiques ou les

assemblées générales du royaume. Mais c'est une des principales

villes de la Bourgogne, cette vaillante et riche province. Elle

l'a bien montré à une époque récente. Durant la guerre franco-allemande

de 1870-1871, elle fit tous ses efforts pour échapper à l'invasion,

qu'elle fut néanmoins forcée de subir. Le 21 novembre 1870, les

troupes allemandes entraient à Auxerre, pour n'en sortir que le

11 mars 1871.

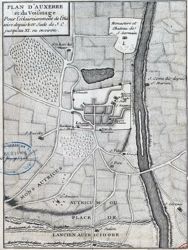

La ville est située sur le sommet et sur le penchant

d'une colline qui s'affaisse jusqu'au bord de l'Yonne.

Un Port

commode et très fréquenté y a été creusé en face et bordée de moulins

d'un aspect très pittoresque. Une enceinte entoure Auxerre d'un

arc, dont la rivière serait la corde. Les Rues sont larges et d'un

accès facile ; les maisons n'y manquent pas d'élégance. Du Pont

de l'Yonne, on découvre les Églises, les Promenades, les Iles boisées

de la rivière et les Moulins établis le long des rives du cours

d'eau.

Le plus remarquable édifice d'Auxerre, sa Cathédrale,

Saint-Étienne, monument historique, dont l'achèvement s'est poursuivi

du commencement du XIIIème siècle à la fin du XVIème

siècle sans que l'harmonie générale se ressente des longues et fréquentes

interruptions occasionnées par les guerres et les calamités du temps,

est de style ogival, et mesure 100 mètres de longueur sur 10 de

largeur, les voûtes élancées de la Nef et du chœur ont 32 mètres

de hauteur; la tour qui s'élève à l'angle Nord du grand Portail

a 62 mètres au-dessus du sol. Le chœur renferme un tombeau et une

statue à mi-corps de Jacques Amyot. Viennent ensuite l'Église Saint-Germain,

qui mériterait une longue description, tant pour son architecture

extérieure que pour ses cryptes curieuses remontant au IXème

siècle, où repose, parmi les nombreux évêques de la ville, le saint

illustre dont l'église porte le nom; les deux Églises de Saint-Pierre

et de Saint-Eusèbe, monuments historiques ; l'Hôtel de la Préfecture,

vieux Palais épiscopal, l'ancienne porte de l'Horloge, surmontée

d'une Tour, dite Tour-Gaillarde et contiguë au Château des ducs

de Bourgogne.

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025