Narbonne

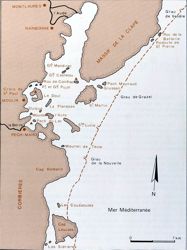

Les textes anciens, si lacunaires soient-ils, nous éclairent sur l'évolution de la topographie durant l'Antiquité même : encore largement ouvert aux vie et Vème siècles av. J.-C. et défini à son entrée par quatre îles visibles du large, selon les sources d'Avienus, le golfe de Narbonne n'était plus au début de notre ère, d'après les indications de Strabon, Pline l'Ancien et Pomponius Mêla, qu'un immense étang en relation avec la mer par d'étroites passes (graus) percées dans les sables du lido. C'était le Lacus Rubresus (lac rouge), ainsi appelé à cause de l'aspect coloré des eaux qu'engendre le brassage des fonds limoneux par le Cers, lorsque ce vent de nord-ouest souffle en tempête (Auguste dédia un temple à ce vent renommé pour sa violence). Le sommet du lac constituait une rade naturelle pour les navires de haute mer qui accostaient dans des avant-ports voisins des bouches de l'Aude. De là, les marchandises étaient transférées par des chariots ou par des barques à fond plat jusqu'aux entrepôts de Narbonne. À ce jour, on a pu repérer un certain nombre d'emplacements portuaires. Mais il faut prendre soin de dissocier les avant-ports utilisés pour le commerce maritime (Port-la-Nautique, Gruissan), des mouillages locaux qui desservaient d'importants domaines (Bages, Peyriac, Saint-Martin) ou des exploitations de caractère industriel, en particulier les carrières de pierres et les salines (anse de Cauquenne à Sainte-Lucie). On ignore l'emplacement du port fluvial qui doit se cacher dans Narbonne même sous les berges de la « Robine » : en effet, ce chenal du XVIIème siècle, visible au centre de la ville, occupe l'ancien lit de l'Aude.

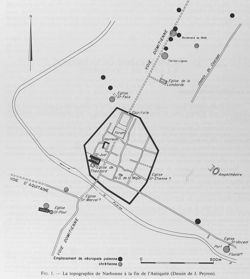

C'est sur un faible monticule (altitude

13 m) de la rive gauche que se sont installés les colons romains

à l'abri du cours d'eau et des marécages. Mais assurément ce modeste

site doit sa fortune historique à la valeur économique de sa position

dans un carrefour terrestre et maritime, où convergeaient, outre

le fleuve, plusieurs axes du commerce méditerranéen (Italie, Sicile,

Afrique, Espagne...) et deux des plus grandes voies de la Gaule,

unissant, l'une, la mer latine à l'océan, via le seuil de Naurouze

(l'« isthme gaulois »), l'autre, la vallée du Rhône à l'Espagne.

Il faut compter aussi, parmi les privilèges du lieu, la variété

des ressources naturelles, largement exploitées, au lendemain de

la conquête romaine. Très fertile, la plaine de Narbonne est apte

à toutes les cultures ; sans parler de la vigne qui l'envahit aujourd'hui,

elle fut aussi terre à blés, à olivettes et à pâturages, comme le

rappelle au Vème siècle Sidoine Apollinaire.

Le même

auteur vante les salines, principale richesse des lagunes avec les

poissons (muges, daurades...) et diverses espèces de coquillages.

Parmi les plus recherchés, les huîtres, retrouvées en grande quantité

dans les dépotoirs accumulés aux portes nord de la ville antique.

Dans l'économie rurale, une large place revient aussi à l'élevage

des moutons, pourvoyeurs de viande et de laine, et à la forêt, qui,

après avoir recouvert tous les monts des Corbières, a disparu en

partie pour avoir été largement exploitée, dès l'époque romaine,

par les forges et de multiples entreprises artisanales.

De fait,

les gisements miniers, source considérable de revenus, ont donné

lieu à une exploitation intense à partir du Ier siècle

av. J.-C. dans les Corbières et la Montagne noire. Les minerais

extraits de leurs filons métallifères ont alimenté sous forme de

lingots les ateliers de Narbonne qui travaillaient l'or, l'argent,

le cuivre et le fer, une série d'inscriptions en font foi. La métallurgie,

le travail du textile (laine, lin) et des peaux, la fabrication

des poteries, autant d'activités très prospères, axées sur les produits

du territoire narbonnais.

histoire d'une capitale

Les origines. Naro, capitale des Élisyques Durant toute la Préhistoire,

des groupes humains plus ou moins nomades ont fréquenté les collines

et les îles du Narbonnais : au Paléolithique, ils trouvaient un

abri temporaire, tantôt dans des campements de plein air, tantôt

dans des cavités naturelles. Certaines grottes de la Clape, notamment,

servirent de refuge aux temps moustériens (vers 35 000 av. J.-C.)

avant d'être utilisées à partir de 2 500 avant notre ère (Chalcolithique

et âge du bronze) comme ossuaires.

Les premiers habitats permanents

apparurent au cours du Néolithique sur les bords des lagunes : vers

la fin du IVème millénaire à Armissan (village de Langel),

à l'orée du Ille à Peyriac-de-Mer (Ilette). À l'âge du bronze, des

groupes de pêcheurs se sont établis dans les îles, par exemple au

Roc de Conilhac (entre 1 300 et 850 av. J.-C.). Le destin de Narbonne

s'est fixé au tout début de l'âge du fer (2e moitié du VIIème

siècle av. J.-C.), dans une période où, sur toute la côte, on assiste

au regroupement des communautés rurales dans des cités-comptoirs,

nées de l'essor du commerce méditerranéen. L'existence d'une importante

agglomération dans la basse vallée de l'Aude est attestée au VIème

siècle sous le nom de Naro (ou Narbo), capitale et principal marché

des Élisyques, l'une des plus anciennes peuplades de la Méditerranée

occidentale.

Cet ancêtre de Narbonne se trouvait, semble-t-il,

à 4 km au nord de la ville actuelle sur la colline de Montlaurès

dominant les méandres de l'Aude et la zone portuaire. L'archéologie

y a reconnu les vestiges d'une ville riche et étendue, qui, en contact

étroit avec le monde méditerranéen, a noué des relations privilégiées

avec les Puniques et les Ibères. En aval de Montlaurès, sur le bord

du plateau (Les Payres) qui prolonge le mole narbonnais, existait

une bourgade nettement plus modeste, remontant elle aussi au VI

ème siècle.

C'était un centre commercial, en liaison

probable avec un débarcadère fluvial. Mais l'extension et le rôle

exacts de cet établissement restent encore incertains.

Les textes

révèlent la puissance des Élisyques. Organisés en un véritable État

contrôlant un vaste territoire compris entre le cap Leucate et la

vallée de l'Hérault, ils participèrent, aux côtés des Puniques,

à la bataille d'Himère qui opposa en 480 av. J.-C. Carthage à Syracuse.

Le royaume élisyque s'effondra vers la fin du IIIème

siècle av. J.-C. sous la poussée des Volques, ce qui ne nuisit pas

à la prospérité de Naro ou Narbo. Grâce à une activité commerciale

intense (en particulier au commerce de l'étain breton), Naro était,

au IIème siècle av. J.-C., l'une des plus importantes

villes de la Gaule méridionale.

Avant d'être conquise par Rome,

Narbonne était déjà une grande métropole. Ce furent, d'ailleurs,

sa puissance économique (bien connue des marchands italiens) et

sa position géographique de carrefour stratégique qui déterminèrent

les Romains à y fonder une colonie (la plus ancienne de celles que

Rome créa hors de l'Italie), et à en faire la capitale de la province

conquise (Transalpine). Seule cité romaine de la Gaule pendant près

de soixante-dix ans, elle était vouée à jouer un rôle politique

prépondérant.

La colonie, intitulée Colonia Narbo Martius, en

hommage au dieu Mars, fut implantée, en 118 av. J.-C., à proximité

de Naro en un lieu proche du trafic maritime.

Cette fondation

couronnait l'œuvre de pacification et d'organisation des territoires

conquis que Domitius Ahenobarbus avait entreprise au lendemain de

sa victoire de 121 av. J.-C. sur la coalition des Arvernes et des

Allobroges. Son propre fils et Licinius Crassus conduisirent les

colons au nombre de deux mille, inscrits à la tribu Pollia. On leur

distribua des lots de terre préalablement cadastrés. Les indigènes,

néanmoins, ne furent pas entièrement privés de leurs biens : ils

gardèrent des terres autour de la vieille ville qui survécut jusqu'au

début de notre ère. La réorganisation des structures routières et

portuaires accrut l'importance économique de Narbonne qui drainait

les produits italiens (vins, céramiques...) vers le sud-ouest de

la Gaule. Centre d'affaires très actif, la colonie romaine fut aussi

un bastion assurant le contrôle des axes vitaux. Ainsi, eut-elle

un rôle militaire de premier plan lors de l'invasion des Cimbres

(104 av. J.-C.), des campagnes de Pompée en Espagne (77-76 et 74-73

av. J.-C.), de Crassus en Aquitaine (56 av. J.-C.) et surtout au

moment de l'insurrection de Vercingétorix en 52 av. J.-C. qui incita

César à organiser la défense de Narbonne, menacée par les Rutènes.

Enfin en 49 av. J.-C. au moment de la guerre menée par César contre

Pompée, trois légions prirent leurs quartiers d'hiver aux portes

de la ville. En 45 av. J.-C., César fonda une seconde colonie, sous

la conduite de Tiberius Claudius Nero, père de Tibère. Inscrits

à la tribu Papiria, les colons étaient des vétérans de la Xème

légion césarienne, d'où le nouveau nom donné à Narbonne Colonia

Julia Paterna (en l'honneur de Jules César) Narbo Martius Decumanorum,

titulature que complétera plus tard sous Claude le surnom de Claudia.

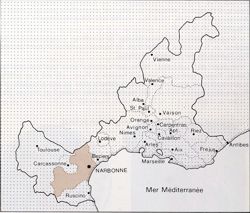

Le grand essor de Narbonne, capitale de la Narbonnaise Le rôle prééminent

de Narbonne fut consacré par Octavien auquel la Transalpine était

revenue en 41 av. J.-C. Le jeune triumvir mit fin aux désordres

provoqués, en 44 av. J.-C., par la mort de César, son père adoptif,

et, devenu Auguste en 27 av. J.-C., il convoqua la même année à

Narbonne une assemblée générale de toute la Gaule pour organiser

l'administration des provinces, le recensement et le cadastre.

Privilège rare, le nom de la cité est donné à la province méridionale

; désormais appelée la Narbonnaise, elle sera attribuée, dans un

premier temps, à l'empereur, puis en 22 av. J.-C., au Sénat.

La capitale manifesta sa reconnaissance et sa dévotion à l'empereur

Auguste divinisé en lui élevant un autel de son vivant, en l'an

11 av. J.-C., et un temple après sa mort. Le règne d'Auguste marque

le début d'un grand essor urbain, fruit d'une exceptionnelle prospérité.

Aux descendants des anciens colons, Atacini (co- lons de 118 av.

J.-C.) et Decumani (colons de 45 av. J.-C.), vinrent se mêler des

indigènes originaires des oppida et de nombreux immigrants, venus

d'Italie, d'Espagne, d'Afrique et de différents centres de la province.

Selon le témoignage de Strabon, Narbonne sera au tout début de l'Empire

la cité la plus peuplée de la Gaule.

Vespasien ajouta encore

au prestige de la ville en y organisant le culte impérial de la

province, célébré dans un immense sanctuaire sous l'autorité d'un

flamine élu par le concile provincial.

Durant son expansion,

Narbonne bénéficia aussi des bienfaits de Claude, Trajan, Hadrien

et surtout d'Antonin le Pieux : elle dut à ce dernier la restauration

de plusieurs monuments détruits dans un grave incendie qui ravagea

une grande partie des édifices vers l'année 150 apr. J.-C. (voir

p. 79). Narbonne au Bas-Empire, un déclin relatif.

La Transalpine.

Le IIIème siècle apr. J.-C. voit poindre les menaces

de la récession; malgré le silence des textes qui rend malaisée

l'appréhension des causes, on entrevoit que la conjoncture est désormais

moins favorable à Narbonne. La ville pâtit de l'arrêt progressif

de l'exploitation des mines et du ralentissement de l'activité commerciale,

contrecoup d'un déplacement des courants d'échanges : le grand négoce

tend de plus en plus à privilégier Arles et l'axe rhodanien. La

situation est aggravée par les premières invasions du IIIème

siècle.

L'agglomération, ouverte jusque-là, se rétrécit à l'abri

d'un rempart, laissant en ruine les riches demeures des quartiers

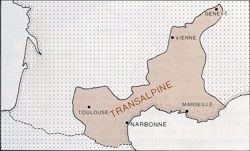

suburbains. Au cours de la même période, la réorganisation effectuée

par Dioclétien démembre la Narbonnaise : seule la partie sud-ouest

(Narbonnaise première) relève encore de l'autorité politique de

Narbonne.

Mais il serait faux de croire que la cité est tombée

en pleine décadence. Elle demeure encore opulente à la fin du Bas-Empire,

si nous en croyons les affirmations successives d'Ausone (fin IVème

siècle apr. J.-C.) et de Sidoine Apollinaire (milieu Vème

siècle). Fait essentiel, Narbonne conservera son rang de capitale,

avec tous les avantages et le rayonnement qui s'y attachent, bien

au-delà de l'effondrement de l'Empire romain.

Naissance d'une

métropole chrétienne Ville comptant de nombreux Orientaux et perméable

aux influences extérieures, Narbonne eut probablement très tôt des

adeptes du christianisme. On sait que le fondateur de l'évêché narbonnais

fut Paul, l'un des sept évêques envoyés en Gaule par Rome vers le

milieu du IIIe siècle. Mort à Narbonne, il fut enseveli et honoré

à l'endroit même où il avait prêché l'évangile (basilique Saint-Paul).

Le rôle de l'Église de Narbonne comme métropole religieuse n'apparaît

qu'au Vème siècle, à l'occasion des conflits qui l'opposèrent

à l'Église d'Arles, soucieuse d'étendre son autorité sur l'ensemble

des diocèses de la Gaule méridionale. Des lettres papales vinrent

confirmer les droits métropolitains de la ville, menacés sous les

épiscopats d'Hilaire (422 apr. J.-C.) et d'Hermès (462 apr. J.-C.).

L'organisation et la renommée de la chrétienté narbonnaise furent

assurées par Rustique, évêque de 427 à 461. Pasteur très actif et

remarquable bâtisseur, il entreprit la construction de plusieurs

églises, dont la cathédrale détruite au IVème siècle.

Preuve d'une grande vitalité religieuse, Narbonne possédait, à la

mort de Rustique, sept églises. On l'enterra dans l'une des basiliques

funéraires de la périphérie (église Saint-Vincent-Saint-Loup), un

an avant l'installation des Wisigoths.

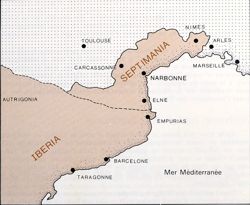

Narbonne, capitale de la Septimanie

Après avoir pris Rome en 410 et ravagé le nord de l'Italie, les

Wisigoths pénètrent en Gaule méridionale en(412) et s'emparent de

Narbonne en 413. Leur roi Athaulf y épouse en grande pompe Galla

Placidia, fille de Théodose le Grand et sœur d'Honorius. Mais peu

après, Athaulf doit quitter la ville qui, en dépit de plusieurs

sièges des Wisigoths entre 425 et 436, resteraromaine jusqu'en 462,

année où elle est livrée au roi Théodoric II par le comte Agrippinus.

Sous l'autorité des Wisigoths, Narbonne conserva ses prérogatives

politiques et religieuses, d'abord comme résidence royale puis,

au lendemain de la victoire de Clovis sur le roi Alaric II à Vouillé

(507), comme chef-lieu de la Septimanie (nom donné à la Narbonnaise,

détachée de la Gaule et partie intégrante du royaume wisigoth d'Espagne).

Le royaume wisigoth s'effondre au VIIIème siècle à la

suite de l'invasion musulmane qui gagne rapidement la Septimanie.

Narbonne, prise par les Arabes en 721, est délivrée par les Francs

en 759. Dès lors, la Septimanie, morcelée en comtés, ne sera plus

une réelle entité politique, et, tout en restant un grand centre

régional, Narbonne perdra peu à peu sa prééminence administrative.

Désormais, elle dut l'essentiel de son rayonnement à son rôle de

métropole religieuse, particulièrement considérable sous les Carolingiens,

puisque son autorité s'étendait (et cela jusqu'en 1091) aux cités

de l'Espagne du nord-est, libérées de la domination musulmane par

Charlemagne et Louis le Pieux. La présence à la tête de l'Église

narbonnaise d'évêques de grande envergure, tel Nebridius (800-822),

le premier à porter le titre d'archevêque, contribuera largement

à renforcer son autorité. Au travers de graves crises spirituelles

et des conflits ouverts avec les vicomtes de la cité, leurs puissants

rivaux, les archevêques de Narbonne, à la fois princes temporels

et prélats, ne cesseront de jouir d'un grand prestige qui leur vaudra,

à partir du XVIème siècle, d'être les présidents nés

des états du Languedoc. Le siège archiépiscopal disparut en 1780.

Narbonne est l'une des plus anciennes villes des Gaules, et la première

colonie que les Romains fondèrent" au delà des Alpes, l'an de Rome

636, sous le consulat de Porcius et de Q. Marcius Rex, trois ans

après la colonie de Carthage, et environ 220 avant Jésus-Christ.

La proposition d'envoyer une colonie à Narbonne, comme la ville

la plus considérable de toute la Gaule et la plus avantageuse par

sa position, fut faite au sénat par le jeune Lucius Crassus, qui,

au rapport de Cicéron, développa ce projet avec un rare talent et

avec l'expérience d'un vieillard consommé dans la politique. Le

sénat, convaincu par les raisons, le mérite et la distinction de

l'orateur, résolut non-seulement d'envoyer la colonie, mais de lui

en confier la conduite.

Dès son origine. Narbonne était non-seulement

une ville considérable, mais un boulevard de l'empire romain contre

les nations voisines qui n'étaient pas encore soumises. L'an 707

de Rome, la colonie de Narbonne ajouta à son ancien nom de Narbo-Martius

celui de Julia Paterna, parce qu'elle fut renouvelée par Jules César,

père adoptif d'Auguste, et celui de Decumanorum Colonia, parce que

ceux qui la repeuplèrent furent les vétérans de la 10" légion. L'an

727 de Rome, César Octave, après avoir fait le partage des provinces

de l'empire avec le peuple romain, et après avoir reçu le titre

d'auguste, que le peuple lui déféra de concert avec le sénat, convoqua

à Narbonne une diète de députés de toutes les cités, et y fit le

dénombrement des Gaules. Dans celle assemblée il régla le montant

des impôts el établit l'ordre et là police, ce qu'il avait été impossible

de faire jusqu'alors, à cause des guerres qui avaient suivi les

conquêtes de Jules César. Après avoir joui pendant longtemps, sous

les premiers Césars, de la primatie des Gaules, Narbonne se vit

enlever ce titre par Vienne, sur le Rhône, que les Romains se plurent

à embellir et à combler de privilèges el de prérogatives. Cet état

de choses dura jusqu'après la mort de Constantin, époque à laquelle

on rendit à Narbonne le litre de capitale ou de métropole de toute

la Gaule narbonnaise, c'est à-dire du vaste pays que limitent le

Rhône et la Garonne.

Sous le règne d'Antonin le Pieux, Narbonne

fut entièrement consumée par les flammes; mais ce prince la fit

rebâtir l'an 145 de Jésus-Christ, et y établit à ses dépens plusieurs

édifices.

En 414, la princesse Placidie, sœur de l'empereur Honorius

et fille du grand Théodose, épousa dans cette ville Ataulphe, beau-frère

d'Alaric.

En 438, Narbonne fut réduite à la plus extrême famine

par Théodoric, premier roi des Visigoths, auquel elle résista pendant

longtemps avec le secours de Litorius , général romain.

En 462,

cette ville fut assiégée de nouveau par Théodoric II ; et par un

traité conclu entre ce prince et Vidius Cervus , devenu empereur

sous le nom de Sévère, elle tomba pour toujours au pouvoir des Visigoths,

dont l'alliance fut le prix de cette cession. Pendant toute la domination

romaine, Narbonnefut une ville considérable ; elle avait un capitole

qui existait encore en 1232, des temples, des écoles célèbres. Après

la prise de Toulouse par Clovis, Narbonne devint la capitale du

royaume des Visigoths, qui la conservèrent jusqu'à la mort de leur

dernier roi, Rodéric, tué en Espagne par les Sarrasins. Les rois,

Visigoths y avaient un palais qui était probablement l'ancien capitole

des Romains. En 508, Narbonne fut assiégée, prise el livrée au pillage

par Gondebaud, roi des Bourguignons. Le comte Ibbes la reprit en

631, et elle tomba alors au pouvoir de Childebert, roi des Francs.

En 719, les Arabes, qui s'étaient emparés

de l'Espagne, franchirent les Pyrénées sous la conduite de Zama,

dévastant, brûlant, massacrant tout sur leur-passage. Au commencement

de l'année suivante, Narbonne fut assiégée, et, après un siège vigoureux,

cette ville fui prise et tous ses habitants passés au fil de l'épée.

Zama emmena captifs en Espagne les femmes et les enfants, et remplaça

les habitants par une forte colonie de Sarrasins, auxquels il distribua

des terres dans le pays.

Les Sarrasins ne restèrent pas longtemps

paisibles possesseurs de leurs conquêtes. Charles Martel les défit

sous les murs de Poitiers, en 732, et les força à la retraite. L'aimée

suivante, Charles Martel s'avança dans la Gaule narbonnaise avec

l'intention de chasser les musulmans de Narbonne, et de les repousser

au delà des Pyrénées ; mais le siège présenta des difficultés que

l'ignorance des Francs ne pouvait surmonter. Le gouverneur sarrasin

s'était enfermé dans la ville, et mettait en œuvre pour sa défense

les arts que ses compatriotes cultivaient déjà avec succès. L'émir

de Cordoue envoya une armée et une flotte avec ordre à son lieutenant

de secourir la ville par l'embouchure de l'Aude ; mais celui-ci,

trouvant l'embouchure de la rivière fortifiée et ses murs garnis

d'estacades, fut obligé de faire son débarquement sur la côte ;

et comme il s'approchait, il fut atteint par Charles Martel, près

de Sigean, sur la rivière de Berre, el complètement défait. Cependant

celle victoire ne fil pas perdre courage au gouverneur de Narbonne

; Charles ayant peut-être reçu quelque échec sur lequel son historien

garde le silence, leva le siège vers le mois d'octobre 737. En 750,

un mouvement se manifesta parmi les chrétiens pour s'affranchir

du joug des infidèles.

Pépin fit attaquer par les Francs les musulmans

de Narbonne. Ses soldats parurent pour la première fois, en 752,

devant cette capitale des Sarrasins dans les Gaules ; mais leurs

attaques, interrompues par les expéditions de Pépin en Lombardie

et en Saxe, semblaient promettre peu de succès. Les Francs n'avaient

nullement perfectionné l'art des sièges, tandis que les Sarrasins,

secondés par toutes les sciences des peuples civilisés, avaient

réuni pour la défense de Narbonne tout ce qui semblait devoir rendre

cette ville inexpugnable. La trahison suppléa cependant a la science

el à la valeur. Les chrétiens étaient encore dans Narbonne en plus

grand nombre que les musulmans : après de longs combats, fatigués

d'une guerre ruineuse, ils s'entendirent avec les Visigoths, leurs

compatriotes, qui s'étaient déjà soumis aux Francs ; ils se firent

promettre par Pépin la conservation de leurs droits et de leur juridiction,

puis tombant 'tout à coup sur les Sarrasins qui gardaient leurs

remparts, ils les massacrèrent, et ils ouvrirent les portes aux

Francs. Il y avait alors sept ans que la guerre durait autour de

leurs murailles, et quarante ans que Narbonne obéissait aux musulmans

On connaît un certain nombre de walis, gouverneurs de la province

narbonnaise. Le premier est Abd al-Rahman ibn Abd Allah al-Rhafiqi

nommé en 720. Ensuite, Athima vers 737, Abd-er-Rahman el Lahmi à

partir de 741, Omar ibn Omar vers 747. Le dernier gouverneur est

Abd-er-Rahman ben Ocba (756-759) qui continuera à gouverner les

territoires encore soumis aux Musulmans, des Pyrénées jusqu'à Tortose

sur l'Ebre.

Depuis la province Narbonnaise et pendant quarante

années, les Arabes lancent plusieurs raids vers le nord de la Gaule,

remontant la vallée de la Rhône, ils mènent des excursions jusqu'en

Aquitaine et Bourgogne lors notamment de la bataille de Bordeaux.

Au VIIIème siècle Narbonne dispose toujours des murailles

héritées de l'époque romaine; chantées par l'évêque Sidoine Apollinaire

en 465.

Selon une histoire locale connue des Narbonnais, les

Sarrasins seraient entrés dans la ville par surprise, à l'automne

719, profitant de l'ouverture des portes en cette période de vendanges.

Ce qui expliquerait pourquoi la ville, en

dépit de ses ouvrages défensifs, fut si facilement conquise et si

longue à reprendre. Le chef musulman fit mettre à mort les hommes

ayant tenté de défendre la cité, déporter leurs femmes et enfants

en Espagne et laissa une petite garnison. En 734 26 al Fihrî arriva

en poste à Narbonne et consolida l'autorité du pouvoir califal sur

la région puis, en 735, conquiert Arles grâce au ralliement de Mauronte,

duc de Marseille.

Au où là Francs mettent le siège devant Narbonne,

les Wisigoths qui résistent toujours dans les environs de Narbonne

(Minervois, Razès) indiquent aux troupes de Charles Martel comment

couper en deux l'armée arabe en marche qui va se porter au secours

de Narbonne assiégée, en empruntant le défilé de la Berre qui débouche

des Corbières entre Portel et Sigean.

En 737, le gros de l'armée

arabe qui a franchi les Pyrénées est mis en pièces. Après cette

défaite la garnison arabe de Narbonne subsiste mais son rôle n'est

plus significatif. Elle est définitivement évacuée en 759 à l'arrivée

de Pépin le Bref.

Il est difficile d'apprécier l'importance

du peuplement musulman au nord des Pyrénées. Les musulmans se sont-ils

établis comme en Al-Andalus, avec un véritable projet de peuplement,

ou bien leur présence s'est-elle limitée au stationnement de contingents

militaires dans les principales villes

. On peut dire que Narbonne

et non Poitiers fut le coup d'arrêt de la conquête musulmane en

Occident chrétien.

Les géographes arabes ont gardé le souvenir

de la Narbonne musulmane, comme Zuhrî, au XIIème siècle

qui donne une description de la ville à cette époque :

« Sur

la côte, à l'est de Barshalûna (Barcelone), il y a la ville d’Arbûna

(Narbonne). C'est le point extrême conquis par les musulmans sur

le pays des Francs. On y trouvait la statue sur laquelle était inscrit

: Demi tour, enfants d'Ismaël, ici est votre terme ! Si vous me

demandez pourquoi, je vous dirai ceci : si vous ne faites pas demi-tour,

vous vous battrez les uns les autres jusqu'au jour de la Résurrection.

Cette ville est traversée en son milieu par un grand fleuve,

c'est le plus grand fleuve du pays des Francs ; un grand pont l'enjambe.

Sur le dos de l'arche, il y a des marchés et des maisons. Les gens

l'utilisent pour aller d'une partie de la ville à l'autre. Entre

la ville et la mer, la distance est de deux parasanges [environ

10 km]. Les navires venant de la mer remontent le fleuve jusqu'en

aval de ce pont. Au centre de la ville, il y a des quais et des

moulins construits par les anciens, personne ne pourrait plus en

bâtir de semblables. »

En 859, Narbonne fut pillée par les Vikings

du chef Hasting, qui viennent de Nantes et avaient hiverné en Camargue.

Jusqu'à la fin du Moyen Âge, Narbonne fut gouvernée par deux seigneurs

: l'archevêque et le vicomte. À la Renaissance, les protestants

furent chassés de la ville en 1562. Charles IX fut reçu en grande

pompe dans la ville lors de son tour de France royal qui eu lieu

de 1564 à 1566, accompagné de la Cour et des Grands du royaume :

son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon

et de Lorraine.

En 1642, Cinq-Mars, alors complotant contre

Louis XIII, est arrêté à Narbonne. Une légende court au sujet de

cette arrestation. Cinq-Mars et les conjurés étaient emprisonnés

dans le donjon Gilles Aycelin qui flanque le Palais épiscopal. Parmi

les conjurés, l'un d'eux était innocent. Animé par une grande piété,

il demande alors à la Vierge protectrice de Narbonne, Notre Dame

du Pont de le sortir de là et de l'envoyer "hors de Narbonne, à

une lieue de cette prison", en échange de quoi il s'engage à élever

une croix en honneur de ce miracle. Et celui-ci a lieu, le prisonnier

se retrouve libéré de ses chaînes, sur le territoire de Bages d'Aude,

pile à une lieue du donjon, soit 3,248 km. La Croix de la Lieue

est depuis cette époque érigée à l'embranchement de la Nationale

9 et de l'ancienne route de Bages d'Aude, en face du quartier des

Roches Grises, sur la commune de Bages d'Aude, mais à cinq mètres

de la commune de Narbonne. C'est d'ailleurs le seul endroit non

narbonnais qui soit situé à une lieue de l'Hôtel de Ville.

L'arrivée

du canal du Midi et la présence de l'archevêché marquent la période

pré-révolutionnaire. Après la Révolution, privée du siège épiscopal,

(le dernier archevêque fut Mgr Arthur Richard Dillon, la commune

ne devint plus qu'une sous-préfecture rurale.

Plan du site |

Moteur de Recherche |

Page Aide |

Contact ©

C. LOUP 2025.