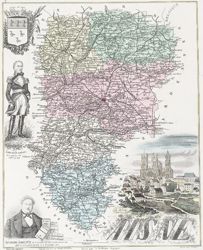

Histoire de l'Aisne

Le territoire dont a été formé le département de l'Aisne était occupé, avant la conquête romaine, par diverses peuplades, qui ont laissé leur nom aux provinces, ultérieurement constituées dans le royaume de France. Le pays habité par les Suessiones est devenu le Soissonnais. Le Laonnois est l'ancienne patrie des Lauduni, de même que le Vermandois et le Noyonnais étaient originairement les contrées où vivaient les Véromandui et les Novioduni. Si nous ajoutons la Thiérache à ces divisions primitives, si nous rappelons que, dans la répartition territoriale des grandes provinces, la Noyonnais et le Laonnais furent incorporés à l’Ile de- France, pendant que le Vermandois, la Thiérache et le Soissonnais continuaient à faire partie de la Picardie, le lecteur comprendra qu'il n'y a pas d'unité à espérer dans l'histoire générale du département, et qu'après avoir mentionné succinctement les faits principaux qui affectèrent la contrée dans son ensemble, nous avons dû consacrer nos recherches à l'histoire spéciale des villes qui furent chacune, et pendant longtemps, le centre et la capitale d'une petite province.

Après avoir pris part à la grande lutte nationale contre les

Romains, les Suessiones s'allièrent avec ces mêmes Romains contre

les Belges et contribuèrent à la victoire que Jules César remporta

sur eux à Bibrax; ce qui fit que cette partie de la Gaule fut

traitée par les Romains moins en pays conquis qu'en alliée.

Les villes furent embellies, des temples et des monuments d'utilité

publique furent élevés des routes dont il reste encore des traces

furent construites. Aussi, plus qu'aucun autre de la Gaule,

ce pays semble-t-il s'être absorbé dans l'unité du monde romain

il avait été compris, sous le règne d'Honorius, dans la seconde

Belgique. Quand les hordes barbares se ruèrent sur la Gaule,

les Romains trouvèrent, sur les bords de l'Aisne, des alliés

dévoués et courageux, qui les assistèrent vaillamment dans leurs

efforts pour repousser l'ennemi commun les Suessiones et les

Lauduni se signalèrent dans la résistance victorieuse qui fut

opposée à l'invasion des Vandales en 407 mais moins d'un siècle

plus tard, en 486, la fortune imposa de nouveaux maitres à la

Gaule les plaines de Soissons virent la défaite de Syagrius,

le dernier représentant de la domination romaine, et la victoire

des Francs commandés par Clovis.

Après avoir pris part à la grande lutte nationale contre les

Romains, les Suessiones s'allièrent avec ces mêmes Romains contre

les Belges et contribuèrent à la victoire que Jules César remporta

sur eux à Bibrax; ce qui fit que cette partie de la Gaule fut

traitée par les Romains moins en pays conquis qu'en alliée.

Les villes furent embellies, des temples et des monuments d'utilité

publique furent élevés des routes dont il reste encore des traces

furent construites. Aussi, plus qu'aucun autre de la Gaule,

ce pays semble-t-il s'être absorbé dans l'unité du monde romain

il avait été compris, sous le règne d'Honorius, dans la seconde

Belgique. Quand les hordes barbares se ruèrent sur la Gaule,

les Romains trouvèrent, sur les bords de l'Aisne, des alliés

dévoués et courageux, qui les assistèrent vaillamment dans leurs

efforts pour repousser l'ennemi commun les Suessiones et les

Lauduni se signalèrent dans la résistance victorieuse qui fut

opposée à l'invasion des Vandales en 407 mais moins d'un siècle

plus tard, en 486, la fortune imposa de nouveaux maitres à la

Gaule les plaines de Soissons virent la défaite de Syagrius,

le dernier représentant de la domination romaine, et la victoire

des Francs commandés par Clovis.

A la mort de ce prince,

dans le partage de ses États, le Soissonnais forma, de 511 à

558, un royaume indépendant qui se confondit ensuite dans celui

de Clotaire 1er.

Chilpéric, un de ses fils, eut à son

tour le Soissonnais en héritage et prit le titre de roi de Soissons.

Chez tous les princes de la première race, jusqu'à Louis d'Outre-mer,

qui, en 936 fixe sa résidence à Laon, nous trouvons une prédilection

marquée pour cette contrée, soit que l'importance des villes

les désignât alors comme places stratégiques ou sièges d'administration,

soit que le caractère des habitants se fût concilié la faveur

des nouveaux maîtres, comme il avait auparavant conquis les

sympathies romaines , le pays resta inféodé au domaine de la

couronne et fit constamment partie de ce qu'on appelait la France.

Le seul fait militaire qui se rattache à cette époque est une

victoire de Carloman sur les Normands, remportée en 833, et

dont les bords de l'Aisne furent le théâtre; victoire qui fut

suivie d'un traité de paix signé à Vailly. C'est seulement après

Charlemagne, et par suite des prodigieux accroissements de l'empire

franc, que le gouvernement des villes et provinces fut confié

à des comtes ou barons, d'où descendirent la plupart des dynasties

féodales toutefois, les comtes du Vermaudois étaient de la race

du grand empereur.

En même temps que se consolidait et s'étendait

la monarchie franque, le christianisme, qui l'avait précédée

et qui lui avait préparé les voies par la dissolution de l'empire

romain, en recevait, à son tour, la protection la plus puissante

et les faveurs les plus signalées. L'œuvre apostolique avait

duré trois siècles, du IV au VIIème les plus glorieux

soldats de l'Église militante furent, pour cette période saint

Firmin, saint Crépin et saint Crépinien, saint Valère et saint

Rufin, saint Quentin, saint Vaast, saint Valery et saint Riquier,

saint Lucien et les apôtres de l'Église irlandaise. Avant l'extinction

de la première race, de riches et nombreuses abbayes couvraient

le pays; on en comptait quatorze pour les diocèses de Noyon,

Laon, Soissons, Amiens et Beauvais les villes mettaient leur

orgueil dans la richesse et l'importance de leur cathédrale,

et le pouvoir temporel, en maint endroit, augmentait encore

l'influence religieuse des évêques. Affaiblissement du pouvoir

royal, morcèlement du territoire en fiefs féodaux, rivalités

des évêques et des barons, efforts des communes pour s'affranchir,

tels sont les éléments principaux qui constituent l'histoire

de France sous les rois de la seconde race nulle part ces caractères

ne se dessinent d'une manière plus saisissante, ne se traduisent

en épisodes plus significatifs que dans les annales de ce département.

Si le pouvoir royal garde encore quelques restes de son influence sur le pays, si dès 1185 le Vermandois est réuni à la couronne par Philippe-Auguste, nous voyons surgir l'autorité quasi souveraine des prélats de Noyon, Laon et Soissons nous voyons arriver jusqu'au mépris des ordres royaux l'indépendance des Enguerrand de Coucy, et nous assistons aux premières et aux plus ardentes luttes de la bourgeoisie, combattant pour son émancipation communale. Pendant que le pays est en proie à ces dissensions intestines, sa position géographique l'expose aux assauts des plus redoutables ennemis du dehors; la possession de l'Espagne, de la Flandre et des Pays-Bas par les ducs de Bourgogne et la maison d'Autriche le met en contact, pendant plusieurs siècles, avec ces implacables adversaires de la France. Au commencement du XVème siècle, les Bourguignons s'emparèrent du Soissonnais et du Laonnois, ils n'en sont chassés qu'en1414. En 1557, les Espagnols gagnent contre notre armée la fameuse bataille de Saint-Quentin. Puis, aux guerres étrangères succèdent les guerres civiles de la Réforme, dans lesquelles intervient encore l'Espagnol, et qui ne prennent fin qu'en 1584, après le triomphe définitif de Henri IV et son avènement au trône. Les derniers frémissements de la féodalité domptée agitèrent encore le pays pendant la minorité de Louis XIII.

Les Espagnols, prompts à saisir toute occasion d'affaiblir la France, firent encore à cette époque plusieurs irruptions mais Richelieu, dont la main ferme et habile allait prendre le gouvernail, sut forcer l'ennemi à respecter nos frontières et assurer la paix intérieure. Jusqu'aux guerres de Louis XIV, le pays fut tranquille pendant la première partie de ce règne, c'est le sol étranger que foulaient nos armées victorieuses mais l'heure des désastres arriva; l'ennemi envahit à son tour la France; les troupes impériales pénétrèrent, en 1712, jusqu'aux environs de Laon, et il fallut la victoire de Denain pour sauver la gloire de nos armes et l'intégrité de notre territoire. Le département de l'Aisne devait revoir l'ennemi en 1814 et en 1815; la conduite de ses habitants répondit alors à tout ce qu'on pouvait attendre de l'esprit patriotique et national qui avait toujours animé leurs pères mais la nature du sol, composé en grande partie de vastes plaines totalement découvertes, le peu de largeur des cours d'eau y permirent, moins qu'ailleurs, la guerre de partisans, dernière ressource ou dernière vengeance des pays envahis.

Pour les évènements intérieurs, dans

le cours de ce dernier siècle, la chronique intime du département

est moins riche encore en faits d'une importance générale Soissons

fut cependant, en 1728, le siège d'un congrès européen qui promettait

de terminer tous les différends des grandes puissances, et qui,

après plusieurs mois de conférences, n'amena aucun résultat.

Il y eut, en 1787, un remaniement administratif et l'essai d'une

nouvelle organisation politique on décida l'établissement d'une

assemblée provinciale pour le Soissonnais, et on créa des chefs-lieux

d'élection dans chacune des villes principales qui forment le

département actuel, à Soissons, Laon, Château-Thierry, Guise

et Saint-Quentin; cette réforme ne précéda que de quelques années

la transformation de la France en départements Soissons devait

y perdre sa supériorité, et Laon fut choisi pour chef-lieu de

l'Aisne, comme point plus central et mieux approprié à la surveillance

administrative. Mais le chef lieu industriel se trouve aujourd'hui

à Saint-Quentin, la ville la plus importante du département.

En 1870, le département de l'Aisne fut un des premiers envahis

par les armées allemandes; plusieurs combats s'y livrèrent,

notamment aux environs de Saint-Quentin il ne fut complètement

évacué qu'à la libération du territoire. Les pertes, de toute

nature éprouvées par les habitants; par suite de cette occupation,

ont été évaluées à 23 millions 742,839 francs 37 centimes.

Appartenant en partie à l'Artois et au

Vermandois, ce département fut le fief des comtes de Champagne

avec Herbert de Vermandois. La branche de Vermandois s'étant

éteinte en 1019, le comté passa entre les mains d'Eudes II,

fils d'Eudes Ier, comte de Blois. Les comtes de Champagne de

la maison de Blois furent illustrés par Thibaut IV le Chansonnier

(1201-1253), ferme soutien de Blanche de Castille lors de la

révolte des barons. La Champagne fut réunie à la Couronne en

1284, suite au mariage de Philippe le Bel, futur roi de France,

avec Jeanne, fille d'Henri III le Gros, roi de Navarre et comte

de Champagne.

Cette région, fut saccagée lors des guerres

de Trente ans par les Lorrains, Les Espagnols et les Wittenberg.

L'Aisne est également un département meurtri par la Grande Guerre

de 1914 et très nombreux lieux de souvenir sont là pour nous

le rappeler; le plus célèbre étant "Le Chemin des Dames".

Coucy le Château-Auffrique porte le nom de la puissante maison

de Coucy fondée en 1078 par Enguerrand de Boves qui épousa Ade

de Coucy et éteinte en 1397 avec la mort d'Enguerrand VII fait

prisonnier par les Turcs lors de la croisade de Nicopolis. Coucy

le Château : "Roy ne suis, - ne prince, ne duc, ne comte aussy,

- je suis sire de Coucy". La devise des seigneurs de Coucy est

assez explicite de l'arrogance dédaigneuse de ces seigneurs

qui s'étaient construit l'une des plus importante place forte

du XIIIème siècle. Elle avait pour particularité

d'avoir le plus grand donjon du monde avec plus de 55 mètres

de diamètre. Il fut démoli et dynamité volontairement par les

allemands en 1917 et en 1918. Violet le Duc l'avait qualifié

de plus belle construction militaire du Moyen Age.(La photographie

ci-contre date d'avant la Première Guerre Mondiale).

L’Aisne

est avant tout une région céréalière et surtout le premier département

pour la culture de la betterave.

Laon

La Ville de Laon habitée dès la préhistoire en raison de son site hospitalier et facile à défendre, devint fort importante à l'époque carolingienne. La mère de Charlemagne, Berthe au Grand pied, ainsi surnommée parce qu'elle avait un pied considérablement plus grand que l'autre, était la fille du comte de Laon Caribert. Les derniers Carolingiens furent appelés rois de Laon et Hugues Capet s'empara de la ville par trahison. Depuis Roger de Rosoy (vers 1207), les évêques portèrent le titre de Pair de France, duc de Laon et comte d'Anizy. Après une lutte sanglante contre l'évêque, la ville obtint sa charte communale en 1190. Elle a gardé sa prééminence en devenant chef-lieu de l'Aisne en 1790. Les cordonniers Crépin et Crépinien évangélisèrent la ville en 287. Clovis y vainquit en 486 le Gallo-romain Syagrius. Un guerrier franc ayant refusé à Clovis un vase précieux et l'ayant cabossé d'un coup de francisque, l'année suivante le roi lui fracassa le crâne au cours d'une revue en lui disant : "Ainsi tu frappas l'an passé le vase à Soissons".

Soisson

Soisson : C'est le peuple gaulois des Suessionnes qui donna son nom à la ville, Augusta Suessionum, construite à un carrefour important de la vallée de l'Aisne.

Soissons est une ville très-ancienne,

dont l'origine se perd dans la nuit des siècles. L'opinion la

plus générale est qu'elle fut fondée par les Gaulois, qui en

avaient fait une forteresse. Augusta Suessionum, aujourd'hui

Soisson, et tenait un rang distingué parmi les premières villes

de la Belgique. Ptolémée nomme Augusta la capitale des, Suessiones,

et indépendamment des témoignages historiques, la position de

cette ancienne ville à Soissons est prouvée par les routes qui

y aboutissent, et qui sont décrites dans l'itinéraire d'Antonin

et dans la Table de Peutinger, dont les chiffres sont confirmés

par ceux de la borne milliaire trouvée dans les ruines de l'ancienne

Tongres. Les routes partent Augusta, Veromanduorum, St-Quentin,

Lutetia, Paris, Genabum, Orléans, et Durocortorum,

Reims.

Défendue par des fortifications considérables, cette

ville résista longtemps aux barbares, et fut la dernière place

forte que les Romains conservèrent dans les Gaules.

Carloman fut sacré à Soissons en 786,

mais cette prédilection des princes l'exposait à devenir le

théâtre d'événements mémorables à tout autre titre.

Quand

Louis le Débonnaire fut dépouillé par ses fils, ligués pour

se partager ses États, c'est dans l'abbaye de Saint-Médard de

Soissons qu'il fut enfermé, à deux reprises, en 830 et en 833.

Cette seconde fois, placé debout et devant l'autel chargé des

reliques de saint Médard et de saint Sébastien, on l'obligea

de lire lui-même, à haute voix, l'acte qui le condamnait puis,

après cette lecture, de se reconnaître coupable, de réclamer

la pénitence canonique. Après la révolte des fils vient celle

des vassaux en 923, Charles le Simple est attaqué sous les murs

de Soissons par Robert, comte de Paris.

Après la victoire de Clovis sur Syagrius,

en 486, Soissons devint la capitale des Francs, et jouit de

cet avantage jusqu'au moment où le roi transporta le siège du

gouvernement à Paris.

Pépin, fils de Charles Martel, ayant

été proclamé roi des Français en 752, du consentement de la

nation, fut élevé sur un bouclier, suivant l'usage ancien, et

porté par tous les quartiers de l'armée rangée en bataille dans

le Champ de Mars. Ce nouveau roi, ne se contentant pas de cette

inauguration ordinaire, se fit sacrer à Soissons, dans l'église

cathédrale, par Boniface, légat du pape et archevêque de Mayence.

Ce fut le premier roi de France qui employa

les cérémonies de l'Eglise pour son couronnement; il est curieux

de remarquer que cette première cérémonie du sacre consacra

une usurpation, Pépin s'étant emparé du trône au préjudice de

Childéric III, et du vivant de ce prince. Des deux fils de Pépin,

l'un, nommé Carloman, fut sacré à Soissons en 786, et cette

ville se trouva pendant quelque temps être encore devenue la

capitale d'un royaume formé d'une moitié de l'empire des Francs.

Mais ce prince étant mort trois ans après, le nouveau royaume

se confondit dans la vaste monarchie de son frère Charlemagne,

dont Soissons devint une des cités principales. Quand ce prince

entreprit de rallumer le flambeau des lettres dans son empire,

Soissons ne fut pas oublié. Dans la principale école, celle

du monastère de St-Médard, on instruisait les enfants des riches

; on cite comme ayant appartenu à cet établissement, saint Ouen,

né dans les environs de Soissons, qui fut référendaire du chancelier

de Dagobert Ier, puis archevêque de Rouen. Une seconde

école était destinée à former des clercs. Charlemagne ajouta

à ces établissements une école pour enseigner le chant grégorien,

qu'il substitua à la psalmodie alors en usage.

La ville de Soissons s'affranchit et se constitua en commune en 1131, sans qu'elle eût besoin pour cela d'entrer en rébellion ouverte. L'évêque et le comte, intimidés par les exemples de violence et d'obstination que venaient de donner les villes de Laon et d'Amiens, consentirent, pour le maintien de la paix, à l'établissement d'un gouvernement municipal, sauf à disputer ensuite sur l'étendue des privilèges que s'attribuerait ce gouvernement.

Louis le Gros tint à Soissons, en 1132,

une assemblée des grands du royaume ; deux semblables assemblées

y furent tenues par Louis le Jeune en 1141 et en 1149. Une assemblée

solennelle des barons et des évêques de France fut réunie dans

cette ville en 1212; Philippe Auguste y proposa la conquête

de l'Angleterre, dont le pape lui offrait la couronne, après

avoir prononcé la déchéance de Jean sans Terre.

En 1413,

les troupes du roi Charles VI et du dauphin s'emparèrent de

Soissons, qui tenait pour les Bourguignons, et y commirent d'horribles

excès ; presque tous les habitants furent massacrés : reprise

par les Bourguignons puis par les Armagnacs, elle éprouva de

nouveaux désastres. Eu 1567, les huguenots la saccagèrent, puis

s'y établirent; le duc de Mayenne la leur reprit et la fit entourer

de fortifications.

En 1814, Soissons fut de nouveau en proie

à tous les maux de la guerre, et fut prise et reprise quatre

fois par les étrangers et par les Français. Le dernier siège

dura un mois : les troupes alliées bombardèrent la ville et

la forcèrent à capituler.

Note : Comme bon nombre de villes du Nord-Est de la France furent des villes durement touchées par le conflit de la Grande Guerre et Soissons fut pratiquement détruite par les bombardements allemands. La photographie ci-contre présente la cathédrale saint Gervais et saint Protais dans l’état qu’elle se trouvait en 1919.

Saint Quentin

St-Quentin est une ville fort ancienne,

connue dès le temps des Romains. Ptolémée fut le premier qui

ait mentionné la capitale des Veromandui ; de son temps elle

s'appelait Augusta Veromanduorum; ainsi le nom gaulois de cette

ville est ignoré. En consultant les itinéraires romains, on

verra que les routes romaines qui se joignent à Augusta Veromanduorum

partentd'Augusta Suessionum, Soissons, Samarobriva,

Amiens, et Bagacum, Bavai, et aboutissent à St- Quentin.

Au VIème siècle, saint Médard transféra le siège

du diocèse des Veromahdui d'Augusta à Noviomagus, Noyon, ville

dont le nom paraît pour la première fois dans l'Itinéraire d'Antonin,

la Notice de l'empire et la Table de Peutinger.

Cette ville:

doit le nom qu'elle porte aujourd'hui à saint Quentin, qui y

souffrit le martyre vers l'an 303, sous le règne de Dioclétien

et de Maximien.

Lors de la dissolution de l'empire romain,

elle fut prise et brûlée par les Vandales en 407, et à peine

se relevait-elle de ses ruines, qu'en 451, elle fut saccagée

par les Huns; sous la conduite d'Attila.

Détruite par les

Normands dans le VIème siècle, le comte abbé Thierry

la fit rebâtir et l'environna de murs qui la garantirent pendant

quelque temps de nouveaux désastres, mais qui ne l'empêchèrent

pas d'être une seconde fois en partie brûlée par ces mêmes Normands,

en 883.

Sous Charlemagne, Auguste de Vermandois était une

cité importante que cet empereur affectionnait beaucoup, à cause

de la réputation de sainteté de son église qu'il se plut à combler

de richesses.

Hugues de France s'empara de St-Quentin en

932, après un siège de deux mois. Herbert II y rentra par surprise

en 933 ; mais peu de temps après cette ville retomba au pouvoir

de Hugues. En 935, St- Quentin fut assiégé et pris par les Lorrains,

venus au secours d'Herbert II, et ses fortifications furent

détruites.

Vers 1102, le comte de Vermandois, Raoul,

octroya une charte de commune aux habitants de St-Quentin. Eu

1317, cette charte de St-Quentin fût abolie par Philippe le

Long, sans qu'on en connaisse les motifs. Philippe le Bel la

rétablit en 1322, en considération des offres faites par les

habitants de se charger des fortifications de la ville

Sur

la fin du règne de Louis le Jeune, la ville de St-Quentin fut

prise en l179 par le comte de Flandre. Philippe Auguste la reprit

en 1183. Le traité d'Arras de 1435 la-céda au duc de Bourgogne.

Rendue à Louis XI en 1463, elle retourna de nouveau au duc de

Bourgogne par les traités de Paris et de Conflans. Mais le 10

décembre 1470, les habitants, seuls et sans aucune assistance,

brisèrent le joug de l'étranger, et cette ville redevint française.

Le 2 août 1557, sous, le règne de Henri II, St-Quentin fut investi

par soixante mille Espagnols, Flamands, Allemands, Anglais,

Ecossais, sous les ordres de Philippe de Savoie, qui les commandait

au nom du roi d'Espagne. La ville était dénuée de munitions,

de vivres et presque de troupes. Le connétable de Montmorency

réussit à y introduire quelques hommes, et se retirait en toute

hâte, lorsque atteint, le 10 août, parles Impériaux et les Anglais,

qui s'étaient joints à eux, il fut forcé de livrer, sur le territoire

de Montescours, Lizerolles et Essigny le- Grand, la bataille

dite de St-Quentin, où il perdit la liberté, et la France une

florissante armée. Après la perte de cette bataille désastreuse,

là ville de St-Quentin, investie de toute part par une armée

de cent mille combattants, fut forcée, de succomber après vingt

et un jours de tranchée ouverte. La fuite et l’épée vidèrent

tellement la ville, qu'il n'y resta pas un seul habitant ; ceux

qui survécurent à ce désastre se retirèrent dans l'intérieur

de là France et gardèrent leur exil tant que la ville appartint

à l'Espagne. Rendue à la France par le traité du Cateau-Cambresis,

et évacuée le 16 décembre 1559, la ville se repeupla peu à peu

et ses ruines disparurent

Au début du XIIIème siècle,

Saint-Quentin entre dans le domaine royal. À cette époque, c'est

une ville florissante, en raison de son activité textile (ville

drapante). C'est aussi une place commerciale dynamisée par sa

position à la frontière du royaume de France, entre les foires

de Champagne et les villes de Flandre (commerce du vin, notamment)

: il s'y tient une importante foire annuelle. Elle bénéficie

aussi de sa situation au cœur d'une riche région agricole (commerce

des grains et de la guède).

À partir du XIVème

siècle, Saint-Quentin souffre de cette position stratégique

: elle subit les guerres franco-anglaises (guerre de Cent Ans).

Au XVème siècle, elle est disputée au roi de France

par les ducs de Bourgogne : c'est l'une des « villes de la Somme

». Ravagée par la peste à plusieurs reprises, sa population

diminue tandis que son économie est mise en difficulté : sa

foire perd de l'importance, la production agricole est amoindrie,

son industrie textile en déclin se tourne vers la production

de toiles de lin. Parallèlement, elle doit faire face à d'importantes

dépenses pour entretenir ses fortifications et fournir des contingents

armés. En 1477, à la suite de la mort de Charles le Téméraire,

Saint-Quentin retourne à la couronne. Sans bataille, "bonne

ville" Saint-Quentin devient désormais l'une des villes les

plus fidèles de Louis XI, du royaume de France. Le roi viendra

lui rendre visite le 18 juin 1477.

Château Thierry

Les premières traces de civilisation

datent de l'Âge du Fer avec des traces de sépultures. À l'époque

romaine, une agglomération secondaire est venue s'y implanter

profitant de son emplacement sur le croisement de la Marne et

de la route Soissons-Troyes.

Vers le VIIIème

siècle, Charles Martel, celui qui allait vaincre les Berbères

à la bataille de Poitiers (732), vint s'installer sur la montagne

des Chesneaux qui domine la vallée. Il s'y fit construire un

palais et une métairie. En 721, il imagina de faire bâtir un

château fort dans la dépendance immédiate du sien, sur une importante

position qui dominait une chaussée romaine réparée par la reine

Brunehilde. Il alla chercher dans l'abbaye de Chelles un jeune

prince, fils de Dagobert III, qui portait le nom de Thierry.

Couronné, ce fut Thierry IV. Voulant que ce jeune prince reste

étranger au gouvernement du royaume, il le confina dans la forteresse.

Ce fut l'origine de la ville qui s'étendit sur l'emplacement

actuel des Vaucrises. Thierry IV mourut en 737, à l'âge de 23

ans. Ayant succédé à son père Charles Martel, mort en 741 à

Quierzy-sur-Oise, Pépin le Bref fut oint en 754 par le pape

Étienne II, dans la basilique de Saint-Denis. Le pape, qui avait

besoin d'un appui militaire contre ses voisins, accepta de légitimer

alors un changement de dynastie : aux Mérovingiens succédèrent

alors les Carolingiens. En 877, le comté de Château-Thierry,

créé sous Charlemagne, est donné par Louis le Bègue à Herbert

de Vermandois. Entre 923 et 927, Herbert II de Vermandois y

retient captif le roi Charles le simple. Après la mort de ce

dernier à Péronne la ville est prise et reprise successivement

par Raoul et Herbert II qui en obtient la possession définitive

en 938.

Au milieu du XVIIIème siècle le comte

de Troyes attribue le fief de Château-Thierry à un certain Thierry

qui s'applique, avec ses descendants qui gardent ce fief jusqu'à

la fin du XVIIIème siècle, à restaurer la forteresse.

Au XVIIIème siècle celui-ci

passe dans le domaine des comtes de Champagne. Thibault le Grand

y fait reculer le cours de la Marne, entoure la ville de murailles

et assure sa défense par la construction du fort Saint-Jacques.

Il serait aussi le fondateur de l'église paroissiale de saint

Martin. La guerre qui l'oppose au roi Louis VII cause la dévastation

des campagnes autour de la ville par les troupes royales. En

1210, Blanche de Navarre, veuve de Thibault III de Champagne

y fonde l'hôpital de la Barre qui devient très vite une abbaye

cistercienne féminine. Thibault VI fixe dans la ville sa résidence

habituelle mais surtout lui octroie en 1231 sa première charte

de commune. En 1544, la ville est prise et pillée par Charles

Quint.

Elle devient chef-lieu de district en 1790. En 1800,

elle devient chef-lieu d'arrondissement qui est supprimé en

1926 et restauré en 19423. Château-Thierry a été le site d'une

importante bataille en 1814. Le 12 février, les armées russes

et prussiennes qui ont été repoussées par Napoléon à Montmirail,

effectuent leur retraite vers le nord, tentent d'empêcher les

troupes françaises de franchir le pont sur la Marne. Les combats

se déroulent dans les rues de la ville, les Russes et les Prussiens

sont repoussés vers Soissons. Au matin du 13 février, Napoléon

établit son logement à l'auberge de la poste qu'il quitte dans

la nuit. Château-Thierry a été l'un des points clés durant les

batailles de la Première Guerre mondiale en 1918, entre les

troupes américaines et les troupes allemandes. La ville était

située sur le front de 1918, matérialisé par les bornes Vauthier.

La ville a aussi été le théâtre de combats lors de la campagne

de France (1940) durant la Seconde Guerre mondiale. Le pont

principal de Château-Thierry a été défendu par les hommes de

l'Aspirant de Rougé. Le nouveau pont construit à la place porte

son nom.

Le grand fabuliste Jean de la Fontaine* est natif

de Château-Thierry où il vit le jour le 8 septembre 1621.