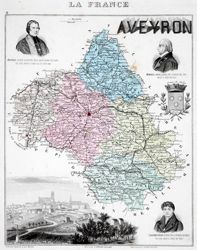

Histoire de l'Aveyron

Avant la conquête romaine, le Rouergue,

aujourd'hui le département de l'Aveyron, était habité par

les Rutheni, ainsi appelés de leur idole Ruth, sorte de

Vénus celtique dont le culte subsistait encore au Vème

siècle de notre ère.

Nation puissante, les Ruthènes

avaient trois cités principales Segodun, en langue celtique

Montagne à seigle, aujourd’hui Rodez ; Condatemag, ville

du confluent, le quartier d'Embarri, près de Millau), et

Carentomag la ville des parents qui porte maintenant le

nom Caranton. Sur tous ces points on a découvert des ossements,

des monnaies, des médailles, des poteries et d'autres objets

d'art et d'industrie qui semblent confirmer la position

de ces trois cités gauloises.

Voisins et alliés des Arvernes, les

Ruthènes les suivirent dans leurs expéditions au-delà des

Alpes et combattirent dans leurs rangs pour l'indépendance

nationale. Betultich ou Bituit, chef des Arvernes, comptait

dans son armée vingt-deux mille archers ruthènes, lorsque,

joint aux Allobroges, il marcha contre le consul Quintus

Fabius Maximus et lui livra bataille au confluent du Rhône

et de l'Isère, l'an 121 avant notre ère. On sait que l'armée

confédérée fut vaincue et qu'une partie du pays des Ruthènes

se trouva comprise, sous le nom de Rathènes provinciaux,

dans la Provincia romana, qui s'étendit jusqu'au Tarn. On

appela Ruthènes indépendants ceux qui habitaient sur la

rive gauche de cette rivière ; mais ces derniers ne tardèrent

pas à subir le sort de leurs frères. Ayant pris part à l'héroïque

révolte de Vercingétorix contre César, ils furent vaincus

et soumis. Dès lors comme le reste de la Gaule, tout le

pays dés Ruthènes rentra sous la domination romaine.

Dans la division des Gaules par Auguste, il fut compris

dans l'Aquitaine, et dans l'Aquitaine première sous Valentinien.

Rome y établit des colonies, y bâtit des temples, des cirques,

des aqueducs ; des voies publiques sillonnèrent le pays

dans tous les sens.

Au Vème siècle, on y parlait

la langue latine. Ce fut, dit-on, saint Martial qui, le

premier, vint prêcher l'Évangile aux Ruthènes, en l'an 250.

Au IVème siècle, les chrétiens étaient déjà nombreux

dans le Rouergue. Cependant, au Vème siècle,

Ruth, la divinité celtique, y était encore adorée. Saint

Amans entreprit de convertir ce peuple. « Un jour que celui-ci

sacrifiait à Ruth, dit un historien, Amans apparut et il

lui reprocha son impiété et ses excès mais, voyant qu'au

lieu de se rendre aux efforts de son zèle il entrait en

fureur contre lui, il invoqua le Seigneur, et tout à coup

d'épaisses nuées s'amoncèlent, le tonnerre gronde, éclate,

et l'odieux simulacre tombe en pièces. » A cette vue, les

Ruthènes se jettent aux pieds du saint et demandent le baptême.

Cependant, en rendant aux Gaulois leurs droits politiques,

l'empereur Honorius leur avait imposé des contributions

exorbitantes. Amans racheta les Ruthènes de ce tribut. Cette,

sollicitude acheva de lui gagner les cœurs. Pendant les

guerres de l'empire, le Rouergue changea souvent de maitre

il appartint successivement aux Wisigoths en 472 ; aux Francs

en 507 encore Wisigoths aux en 512 aux rois d'Austrasie

en 533 ; en 588 aux ducs d'Aquitaine, qui en furent dépouillés

par Pupin le Bref en 768. Charlemagne l'incorpora en 778

au royaume d'Aquitaine et y établit des comtes qui, d'abord

viagers, s'érigèrent ; dans la suite en seigneurs héréditaires

de leur comté.

Vers le milieu du IXème siècle,

Charles le Chauve confirma les comtes de Rouergue dans leurs

possessions et y ajouta le comté de Toulouse qu'il détacha

du duché d'Aquitaine. A la mort de Hugues, onzième comte

de Rouergue en 1053, Berthe, sa fille, se vit disputer son

héritage par Guillaume, comte de Toulouse, et son frère

Raymond de Saint-Gilles. On prit les armes ; mais Berthe

étant morte en 1065, les deux frères se tournèrent l'un

contre l'autre. Après quinze ans de luttes, ils convinrent

que Guillaume aurait le comté de Toulouse et Raymond celui

de Rouergue, dont il avait pris le titre à la mort de Berthe.

Raymond succéda à son frère dans son comté, et le Rouergue

devint l'apanage des fils puinés des comtes de Toulouse.

Raymond mourut en Palestine, laissant un fils en bas âge,

Alphonse Jourdain.

Alors des prétentions éclatèrent.

Bérenger d'Aragon, comte de Barcelone, vicomte de Millau,

et Guillaume, comte de Poitiers, profitant de la minorité

d'Alphonse, entrèrent à main armée dans ses États. Trop

faible pour résister, Alphonse se retira en Provence et

ne reconquit ses deux comtés qu'en 1120. Jeanne, unique

héritière de cette maison et femme d'Alphonse, comte de

Poitiers, étant morte sans postérité, le Rouergue revint

à la couronne en 1271.

Cependant, Raymond de Saint-Gilles,

en partant pour la croisade, avait engagé à Richard, fils

puîné du vicomte de Millau, la partie de la ville de Rodez

appelée le Bourg et quelques châteaux. De là l'origine du

comté de Rodez. Hugues 1er et Henri 1er, successeurs de

Richard, protégèrent la poésie provençale. Henri Il n'ayant

pas laissé d'enfants mâles, en lui s'éteignit la première

race des comtes de Rodez.

Ce comté passa à Bernard.

VI, comte d'Armagnac, par son mariage avec Cécile, l'une

des filles de Henri II. Cécile, à la mort de son père, avait

pris le titre de comtesse de Rodez ; il lui fut disputé

par ses sœurs. Après avoir fait le bonheur de ses vassaux

par ses sages lois, Cécile mourut en 1313, laissant pour

héritier Jean, son fils, qui unit les comtés d'Armagnac

et de Rodez. Jean 1er, dit le Bon, avait épousé en premières

noces Reine de Goth, petite-nièce du pape Clément V. Après

la mort de celle-ci, il se remaria avec Béatrix de Clermont,

comtesse de Charolais, princesse du sang de France. Ce mariage

fut l'une des principales causes de la puissance des comtes

d'Armagnac, puisqu'elle les éleva au rang de seigneurs du

sang de France. Jean se distingua dans les guerres de son

temps, sous les règnes de Philippe de Valois et du roi Jean.

Jean II, le Gras, surnommé aussi le Bossu, fils de Jean

1er et de Béatrix de Clermont, employa la plus grande partie

de son règne à délivrer le Rouergue des compagnies anglaises

qui le désolaient. Il mourut en 1384, à Avignon, d'où son

corps fut transporté dans l'église cathédrale d'Auch. Il

laissa de son épouse, Jeanne de Périgord, deux fils, Jean

et Bernard, qui lui succédèrent, et une fille, Béatrix,

qui fut mariée en secondes noces à Barnabé Visconti, seigneur

de Milan. Jean III, lieutenant général des armées du roi

en Languedoc, parvint à chasser, en 1387, les routiers du

Rouergue. Ayant voulu donner du secours aux Florentins contre

Galéas Visconti, duc de Milan, il fut blessé dans cette

campagne, et il mourut peu de temps après de ses blessures.

Bernard le fameux connétable, fut

massacré à Paris en 1418. C'était un grand capitaine et

un homme de génie ; mais son excessive fierté, son inflexibilité,

son despotisme, défauts héréditaires dans sa famille, le

perdirent. On a conservé de lui un mot qui le peint tout

entier. Ses officiers étant venus lui dire que le peuple

de Rodez était au moment de se mutiner « Se ley dabale!

» ( Si j'y descends ) fut sa réponse. -Ce laconisme

menaçant a quelque chose de sublime, a dit M. le baron de

Gaujal; c'est le Quos ego de Virgile. Bernard avait

tout ce qu'il fallait pour être le bienfaiteur de sa patrie

; mais il mit dans sa conduite trop de raideur, dans ses

mesures trop de négligence ; il ne fit qu'aggraver des maux

qu'il aurait pu guérir.

Jean IV fut l'héritier et le

successeur de Bernard, son père, non seulement dans les

comtés de Rodez et d'Armagnac, mais encore dans tous ses

autres domaines qui étaient immenses. Il habitait le Languedoc

où il était lieutenant pour son père dans le temps que celui-ci

était occupé à faire la guerre au duc de Bourgogne ; mais

dès qu'il eut appris sa fin tragique il se retira en Rouergue

où il tâcha de se concilier, par ses bienfaits, la bienveillance

de ses vassaux. Bien qu'il y vécût retiré, ses ennemis l'accusèrent

de plusieurs griefs auprès du roi Charles VII, qui lui déclara

la guerre en 1444 et confia le commandement de son armée

au dauphin, plus tard Louis XI. Ce prince entra en campagne,

assiégea Entraygues, puis Rodez et Sévérac-le-Château et

soumit enfin toutes les places du comté.

Ayant fait

sa paix avec le roi, Jean mourut en 1450, au château de

l'Ile-en, Jourdain. Jean V, son fils et successeur, s'attira,

par sa vie scandaleuse, l'indignation du roi Charles VII,

à qui, d'ailleurs, il faisait ombrage à cause de sa puissance

et de ses richesses. Il se rendit coupable de trahison envers

le roi Louis XI, qui lui déclara la guerre. Poursuivi dans

toutes ses retraites, Jean s'enferma dans Lectoure et y

soutint un long siège ; mais la ville capitula, et le comte

fut massacré dans son château avec tous ses enfants. C'est

au château de Busset et non dans celui de Castelnau-de-Bretenoux,

comme plusieurs font écrit, que sa veuve reçut de trois

empoisonneurs, le seigneur de Castelnau, Olivier le Roux

et Guiraudon, le breuvage destiné à frapper dans ses flancs

l'enfant dont elle devait être mère. Charles, dernier comte

du nom d'Armagnac succéda en 1484 à Jean V, son frère, mais

seulement pour le domaine utile. Il mourut en 1497, laissant

pour seul héritier Charles d'Alençon son petit-neveu qui

épousa Marguerite de Valois, sœur de François 1er, substituée

aux droits du roi sur les biens de la maison d'Armagnac.

Il mourut en 1525, sans postérité.

Henri III d'Albret, roi de Navarre,

qui avait des prétentions à la succession de la maison d'Armagnac

comme descendant d'Anne d'Armagnac, fille du connétable

Bernard et Marguerite de Valois, veuve du duc d'Alençon,

confondirent leurs droits en se mariant en 1526. Ils furent

couronnés l'un et l'autre dans la cathédrale de Rodez, le

16 juillet 1535, par l'évêque Georges d'Armagnac. Jeanne

d'Albret, leur fille unique et femme d’Antoine de Bourbon,

duc de Vendôme, fut reine de Navarre et comtesse de Rodez

en 1555. Henri de Bourbon, son fils, lui succéda en 1572.

Devenu roi de France sous le nom de Henri IV, il réunit

à la couronne le comté de Rodez et tous les biens des d'Armagnac.

Ainsi finit la seconde race des comtes de Rodez. Riches

et puissants, ils jouissaient des droits régaliens, avec

pouvoir de faire battre monnaie, de lever l'impôt, de créer

des sergents, etc. À leur avènement au comté, ils étaient

couronnés par l'évêque de Rodez, assisté du dom d'Aubrac

et des abbés de Bonneval, de Bonnecombe, de Loc-Dieu et

de Beaulieu. Outre les quatre châtellenies, qu'ils regardaient

comme les clefs de la province, ils possédaient dans le

Rouergue près de vingt-quatre châteaux et un grand nombre

de fiefs parmi lesquels deux vicomtés, Peyrebrune et Cadars,

et douze baronnies Landorre, Estaing, Castelpers, Panat,

Verdun, Miramont, Aurelle, Sévérac-le-Château, Calmont-de-Plancatge,

Calmont-d'Olt et Brusque. Un sénéchal, un juge de la comté,

un juge des montagnes, quatre châtelains et un juge d'appeaux

y rendaient la justice en leur nom. On sait la part que

les comtes de Rouergue prirent aux croisades. À l'exemple

de leurs suzerains, les comtes de Rodez, Hugues 1er, Henri

1er, Hugues IV se firent les chevaliers de la croix.

Presque toute la noblesse du Rouergue se rangea sous leur bannière. Déjà, à la fin du XIème siècle, plusieurs seigneurs de ce pays avaient aboli la servitude dans leurs terres. D'après les chartes ou coutumes et privilèges octroyés par les comtes de Rouergue et de Rodez ou par d'autres seigneurs « on voit, dit AI. Bousquet dans l'ouvrage «Abrégé de l’Histoire de l’Aveyron », que dès les XII et XIIIème siècles les grands principes sur lesquels reposent les droits des citoyens n'étaient alors ni inconnus ni méprisés dans le Rouergue. Ce n'est pas, il est vrai, un système complet de législation mais on trouve dans ces essais la faculté de changer à son gré de domicile, reconnue; l'égalité des hommes devant la loi, proclamée; la liberté individuelle, garantie, à moins d'un délit emportant punition corporelle; l'abolition des impôts arbitraires; la fixation des contributions légitimes et l'impossibilité, du moins pour le comte de Rodez, de les augmenter en les déguisant sous le nom d'emprunts; l'engagement contracté, même par ce seigneur, de réparer les violences commises, ou par lui-même ou en son nom; le pouvoir de disposer des biens meubles ou immeubles, assuré; des peines rigoureuses prononcées contre le vol, les injures, l'homicide, l'incendie, etc.; le droit d'élire les officiers municipaux, attribué à ceux qui venaient d'en remplir les fonctions ou aux communes elles-mêmes; d'utiles règlements relatifs à la police urbaine et rurale; l'inspection régulière des marchés, des boucheries, etc., ordonnée; l'établissement des gardes champêtres, sous le nom de banniers; la surveillance de la fabrication des produits industriels, prescrite; enfin une protection spéciale accordée aux étrangers venant habiter leurs villes ou se rendant aux foires et aux marchés, etc. » A peine délivré des invasions, le Rouergue eut à souffrir des guerres féodales. « Ces guerres privées, dit A. Monteil, ne se faisaient pas avec les formes des siècles civilisés. Au lieu des lettres de défiance, les seigneurs s'envoyaient, par des hérauts, des pailles rompues ; quelquefois par marque de mépris ils s'envoyaient aussi de vieilles chausses tout usées. Alors, on s'égorgeait, on brûlait, on ravageait sans merci. » Aux guerres féodales succéda la guerre des Anglais en 1163. Ce sont les plus belles pages de l'histoire du Rouergue. À peine les Anglais se furent-ils emparés du château de Peyrusse, les habitants de cette ville, ayant à leur tête Cornely et Médicis, leurs compatriotes, les en chassèrent et remirent cette place au comte de Rodez, Hugues II, qui dans toute cette campagne se couvrit de gloire et conquit le titre de Père de la patrie (1163-i169). Plus tard, cependant, les Anglais reparurent dans ce pays et s'y rendirent maitres de Saint-Antonin.

À l'exemple de leurs ancêtres, les

habitants se mirent en devoir de résister à l'ennemi

« Ils s'empressèrent, dit Bose, de réparer leurs murailles

ou d'en construire de nouvelles. » Peine inutile ! Après

le désastre de Poitiers, ils se virent livrés au vainqueur

par le traité dc Brétigny. Pendant sept ans, ils subirent

le joug anglais mais l'amour de l'indépendance qui avait

armé les vieux Ruthènes contre les Romains respirait encore

dans l'âme de leurs fils. A la voix de Béranger de Nattes,

ils se lèvent contre leurs oppresseurs. « Seigneurs et vassaux,

bourgeois et manants, tout s'anime, dit M. Bousquet, tout

combat pour son pays. On vit même les moines de Bonnecombe

incendier le fort de Bonnefont plutôt que de le laisser

au pouvoir des Anglais qui à la fin de 1369, ne possédaient

que Najac et le château de La Roque-Valsergue.

La ville

ne tarda pas à leur être enlevée, et Du Guesclin les chassa

de La Roque-Valsergue en 1371.

Vinrent les guerres religieuses

du XVIème siècle. Déjà dans la croisade contre

les Albigeois, le Rouergue avait vu la plupart de ses villes,

entre autres Millau, Saint-Antonin, Mur-de-Barrez, Laguiole

et Sévérac, ravagées par Simon de Montfort (1208- 1214).

Ces mêmes villes furent les premières à se déclarer pour

la Réforme dans le Rouergue. Bientôt il y eut des églises

réformées à Espalion, à Villefranche, à Saint-Affrique,

à Villeneuve, à Peyrusse, à Compeyre, à Saint-Léons, etc.

Puis, la persécution s'en mêlant, les protestants prirent

les armes. De là une longue et sanglante guerre que les

fureurs de la Ligue menaçaient de perpétuel' dans ce pays,

et dans laquelle périrent plus de dix-huit mille protestants

ou catholiques, sans compter les églises qui furent pillées

et dévastées, les villes et les villages saccagés ou détruits.

À l'avènement de Henri IV, ce pays

retrouva enfin la tranquillité. Sous le règne des comtes

de Rouergue et de Rodez, la justice y était administrée

en leur nom par des vicaires ou viguiers. Après la réunion

de ce pays à la couronne, il y eut des bailliages on en

comptait seize en 1349. C'étaient : Peyrusse, Roquecézière,

Najac,.Villeneuve, La Hoque-Valsergue, Laguiole, Sauveterre,

Saint-Geniez-d'Olt, Saint- Rome-de-Tarn, Verfeil, Saint-Affrique,

Saint-Antonin, Cassagnes-Royaux, Millau, Compeyre et Villefranche.

Le Rouergue avait ses états qui s'assemblaient régulièrement

tous les ans. Aux seuls comtes de Rouergue appartenait le

droit de les convoquer. Après eux, les comtes de Rodez et

les rois qui leur succédèrent jouirent de ce privilège.

Dans l'origine, les états s'assemblaient à Rodez. Plus tard,

il se tinrent successivement à Millau, à Sauveterre, à Salles-Comtaux

et à Villefranche. Outre la noblesse et le clergé, les consuls

des villes et ceux des bourgs et des gros villages avaient

le droit d'y siéger. C'est l'évêque de Rodez qui présidait.

Supprimés en 1606, puis rétablis en 1611, supprimés une

seconde fois en 1651, ils ne furent plus rétablis. On leur

substitua les élections.

Avant 1789, le Rouergue était

divisé en comté (chef-lieu, Rodez) et en deux Marches la

haute (chef-lieu, Millau) et la basse (chef-lieu, Villefranche).

Réuni au Quercy en 1779, il forma la province de Haute-Guyenne

où fut établie une administration provinciale composée de

cinquante-deux membres, savoir l'évêque de Rodez, président

les évêques de Cahors, de Vabres et de Montauban, six membres

du clergé ; seize gentilshommes, treize députés des villes

et treize députés des campagnes. Il y avait ; en outre,

deux procureurs généraux syndics et un secrétaire archiviste.

Cette assemblée se réunissait tous les deux ans à Villefranche

; elle était chargée de répartir les contributions et d'en

faire la levée, de veiller sur les ateliers de charité,

etc. On se souvient encore dans le Rouergue de ses efforts

et des règlements qu'elle fit pour améliorer l'agriculture

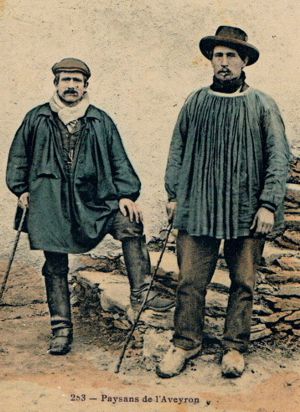

et l'industrie. Rudes dans le nord du département, les mœurs

des habitants sont douces dans le midi.

Le Rouergue

Le département de l'Aveyron reprend

pratiquement les mêmes limites que la province du Rouergue

dont il est issu il est donc normale de confondre les deux

histoire.

Après avoir fait partie de la province romaine

d'Aquitaine première, le Rouergue fut détaché par Charles

le Chauve du duché d'Aquitaine et érigé en comté. Les comtes

de Rouergue prirent par possession de Toulouse en 852 et

fondèrent la Maison de Toulouse. Tandis que les ainés devenaient

comtes de Toulouse, la branche cadette des Rouergue conserva

le Comté de Rouergue. À la mort de la comtesse Jeanne de

Toulouse, fille du dernier comte de Toulouse Raymond VII

et épouse d'Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis de

France, le Rouergue fut incorporé à la couronne de France.

L'arrivée des Capétiens provoqua l'abandon de la vieille

sénéchaussée de Najac, fidèle à la dynastie raymondine,

au profit d'une ville nouvelle : Villefranche-de-Rouergue.

La capitale de la province ne fut transférée à Rodez, plus

centrale, qu'à la Révolution.

Cependant, une partie

du Rouergue, qui avait été laissée en gage par le comte

de Toulouse Raymond de Saint-Gilles au vicomte de Millau

avant de partir à la croisade, fut à l'origine du comté

de Rodez qui passa aux Armagnac et qui ne fut définitivement

rattaché à la couronne que sous Henri IV, dernier comte

de Rodez.

Rodez

Les comtes de Rodez jouissaient des droits régaliens, avec pouvoir de faire battre monnaie, de lever l'impôt, de créer des sergents, etc. À leur avènement au comté, ils étaient couronnés par l'évêque de Rodez, assisté du dom d'Aubrac et des abbés de Bonneval, de Bonnecombe, de Loc-Dieu et de Beaulieu. Outre les quatre châtellenies, qu'ils regardaient comme les clefs de la province, ils possédaient dans le Rouergue près de vingt-quatre châteaux et un grand nombre de fiefs parmi lesquels deux vicomtés, Peyrebrune et Cadars, et douze baronnies : Landorre, Estaing, Castelpers, Panat, Verdun-sur-Garonne, Aliramont, Aurelle, Sévérac-le-Château, Calmont-de-Plancatge, Calmont d'Olt et Brusque. Un sénéchal, un juge de la comté, un juge des montagnes, quatre châtelains et un juge d'appeaux y rendaient la justice en leur nom. Le Rouergue avait ses États qui s'assemblaient régulièrement tous les ans. Aux seuls comtes de Rouergue appartenait le droit de les convoquer. Après eux, les comtes de Rodez et les rois qui leur succédèrent jouirent de ce privilège1. À l'origine, les États s'assemblaient à Rodez. Plus tard, il se tinrent successivement à Millau, à Sauveterre, à Salles-Comtaux et à Villefranche. Outre la noblesse et le clergé, les consuls des villes et ceux des bourgs et des gros villages avaient le droit d'y siéger. C'est l'évêque de Rodez qui présidait. Supprimés en 1606, puis rétablis en 1611, supprimés une seconde fois en 1651, ils ne furent plus rétablis. On leur substitua les élections.

Millau

La ville est née, il y a près de 3000 ans, sur les hauteurs de la Granède, avant de descendre, vers le IIème av. J.-C., sur la rive gauche du Tarn dans la plaine alluviale du confluent qui va lui donner son nom gaulois : Condatomagus (condato signifie confluent et magots, le marché). La cité devient un centre important de fabrication de céramique de luxe sigillée dit de la Graufesenque qui était exportée dans tout l'Empire romain. Et puis, vers le milieu du IIème siècle, le commerce s'effondre à cause de la concurrence de nouveaux centres de production et Condatomagos périclite. Avec les invasions barbares des IVème ‑ Vème siècle, la ville s’installe définitivement sur l’autre rive du Tarn, à l’intérieur d’une boucle de la rivière. Elle changera de nom à cette occasion pour devenir Amiliavum, qui deviendra Amilhau, puis Milhau en Rouergat ou Millau en Français. Au IXème siècle, la ville est un gros bourg qui devient le siège d’une viguerie et déjà le centre du gant d'agneau. Elle s’entoure alors de remparts. Au Xème ‑ XIème siècle c'est la naissance de la vicomté de Millau. Dès le XI ème siècle la cité passe successivement sous domination des comtes de Provence, de Barcelone puis des rois d'Aragon avec en 1112 le mariage de la fille du vicomte de Millau et de Béranger III, futur Roi d’Aragon. En 1187, le Roi d’Aragon lui concède le sceau et la liberté communale par charte consulaire.

Le consulat ainsi créé, est chargé

d’administrer la ville, de lever l’impôt et d’appliquer

la justice. En 1271, Millau passe à la couronne des rois

de France. En 1361, au cours de la guerre de Cent Ans, la

ville passe sous domination anglaise. Le retour à la paix

au XVème siècle donne à la ville un nouvel élan.

C'est Louis XI qui rattache Millau à la couronne en 1476

par ses lettres patentes. Ville de foires et drapante, Millau

se développe au XVIème siècle avec la croissance

économique. Elle passe de 3500 habitants en 1515 à 5500

habitants en 1547. Les prémisses de la Réforme atteignent

Millau dès le milieu du XVIème siècle, faisant

rapidement de la ville une place forte protestante. La ville

accueillit notamment plusieurs assemblées politiques de

huguenots notamment en 1573 et 1574, qui marquèrent la création

des Provinces de l'Union. Durant, un siècle les protestants

vont dominer politiquement et économiquement Millau. La

révocation de l'Édit de Nantes en 1685 contraint les notables

protestants à l'exil, ce qui désorganisa l'industrie gantière.

Capitale de la ganterie, Millau couvre la main de l'homme

depuis le Moyen âge. Introduisant leurs travaux, les consuls

de la ville prêtaient ainsi serment : "Nous, consuls de

la ville, tous gantés, ...".

Millau est aujourd'hui le

site où s'est construit le plus haut viaduc du monde qui

surplombe la vallée du Tarn à plus de 340 mètres de hauteur.

Villefranche de Rouergue

Les bases d'un premier établissement

furent jetées sur la rive gauche de l'Aveyron en 1099 par

Raymond IV de Saint-Gilles, à l'emplacement de gites métallifères

exploités depuis l'Antiquité2. Le seul lieu de culte consistait

en une chapelle antérieure nommée Saint-Carpil - actuellement

Saint-Jean d'Aigremont au sommet de la colline appelé aujourd'hui

« le Calvaire ». Lorsque les Capétiens prirent le pouvoir

sur le comté de Toulouse par le mariage d'Alphonse de Poitiers

avec l'héritière du comté Jeanne de Toulouse, fille du dernier

comte Raymond VII, l'ancienne capitale administrative du

Rouergue, Najac, siège de la sénéchaussée de Rouergue, fut

jugée trop fidèle à l'ancienne dynastie raymondine. Alphonse

de Poitiers décida de créer ex-nihilo une ville nouvelle

sur la rive droite à quelques kilomètres de là et d'y transférer

le siège de son administration, afin de casser les anciennes

allégeances. Il fonda donc Villefranche-de-Rouergue en 1252

dotée de franchises et d'exemptions fiscales pour assurer

le succès de l'entreprise, d'où le nom de la ville.

Lieux à découvrir

La Couvertoirade, La Cavalerie, Sainte

Eulalie de Cernon, L’Hospitalet du Larzac, Viala du Pas

de Jaux, Saint Jean d’Alcas, sont de charmants bourgs qui

ont tous la même particularité. Ce sont tous des anciennes

commanderies de l’Ordre des Templiers et des Hospitaliers.

Après la dissolution de l'ordre de Templiers, leurs biens

furent remis aux Hospitaliers qui en eurent la jouissance

jusqu'à la Révolution de 1789.

Terre de nombreux châteaux,

nous n'en citerons que quelques uns : le Château de Peyrelade,

vestiges d'une puissante forteresse médiévale située à l'entrée

des gorges du Tarn; le Château de Séverac et la cité fortifiée

du même nom; le Château de Vallon, ancienne forteresse dominant

les gorges de la Truyère et occupée par les Routiers lors

de la guerre de 100 ans qui s'en servirent de base pour

piller et rançonner la contrée; le Forteresse de Najac,

résidence royale des Comtes de Toulouse; Estaing le château

et bien d'autres encore que je vous laisse découvrir

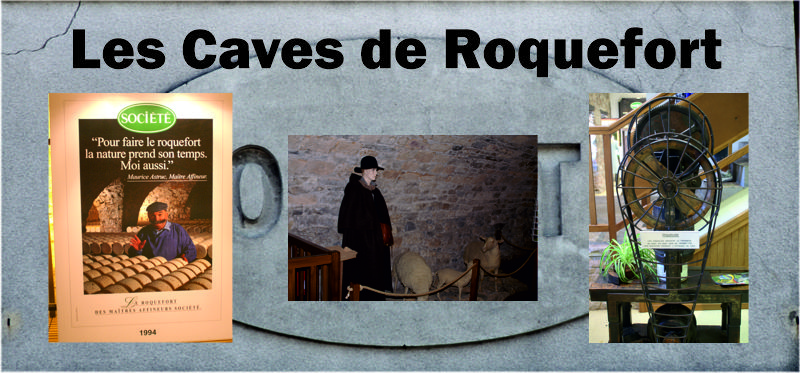

Requefort sur Soulzon

On ne peut pas passer sous silence,

l'un des lieux où s'élabore l'un des fromages qui fait partie

de la grande gastronomie française : le Roquefort.

La

légende racconte qu'un berger de jadis, préférant courir

les femmes plutôt que de s'occuper de ses brebis, aurait,

en partant à la poursuite d'une belle, oublié dans une grotte

son casse-croute composé de pain et de fromage frais de

brebis. N'ayant pu retrouver celle qu'il cherchait, il rentra

à sa grotte quelque temps plus tard et retrouva son morceau

de pain : le Penicillium roquefort avait fait son œuvre,

transformant le fromage en roquefort.

C'est au cœur de ses falaises calcaires

que se sont développées les fleurines : ces fissures qui

permettent à l'air frais et humide de circuler. Le sentier

des échelles sur le plateau du Combalou offre de formidables

points de vue sur les Causses environnants. Cité par Pline

l'Ancien, sacré roi des fromages par Diderot et d'Alembert

au XVIIIème siècle, le roquefort était déjà particulièrement

apprécié par Rabelais, Casanova et Voltaire.

C'est en

1660 que Charles VI octroya aux habitants du village de

Roquefort-sur-Soulzon le droit et l'exclusivité de produire,

d'affiner et de vendre leur fromage en échange de l'entretien

de son château. Depuis, les 2 kilomètres de galeries souterraines

qui sillonnent le petit village aveyronnais ne désemplissent

pas de roqueforts... et de visiteurs. Scahez également que

les bois de chêne meublant et servant de support pour l'affinage

du Roquefort sont remplacés tous les cent ans, et à Laguiole

ont utilise ce bois pour faire les manches de certains couteaux.

Le nom de Laguilole est aussi le nom d'un fromage et c'est

avec ce même fromage que l'on prépare l'Aligot.