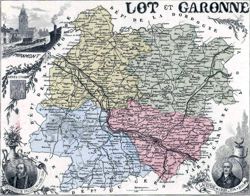

Histoire du Lot et Garonne

Le département de-Lot-et-Garonne correspond

à peu près au territoire qu'occupait avant l'invasion romaine

la peuplade celtique des Nitrobriges. Cette peuplade et celle

des Bituriges vivisques étaient les deux seules appartenant

à la grande nation des Celtes, dont la domination s'étendit

sur la rive gauche de la Garonne. Ce territoire formait le Pagucs

Aginnensis, ainsi appelé de la capitale Agedinum.

Loin de

s'associer à cette énergique résistance nationale dont leurs

voisins leur offrirent tant d'exemples, les Nitrobriges trahirent

la cause commune en livrant le passage de la Garonne aux Romains,

lorsque Crassus, lieutenant de César (56 ans avant J.-C.), attaqua

l'Aquitaine.

La petite peuplade des Sotiates opposa seule de la résistance dans la forteresse de Sos, dont le nom se retrouve aujourd'hui à l'extrémité sud-ouest du département. C'est là que le chef Adcantuan se défendit avec un courage héroïque il pratiquait des mines jusque sous les travaux des assiégeants ; il faisait des sorties terribles, accompagné de ses six cents ,Soldures, ces hommes qui se dévouaient à la vie à la mort à un chef de tribu. Une capitulation honorable lui fut accordée. Les Nitrobriges avaient accepté le titre flétrissant d'alliés de la république romaine. Pourtant, lorsque Vercingétorix, assiégé dans Alésia, fit un dernier appel au patriotisme des Gaulois, ils revinrent à de meilleurs sentiments et fournirent cinq mille hommes sous le commandement de Teutomar, fils d'Ollovicon malheureusement, ce chef imprudent se laissa surprendre sous les murs de Gergovie, tandis qu'il faisait la méridienne dans sa tente, et vit son camp enlevé avant qu'il eût pu se reconnaître ; il n'eut que le temps de sauter demi-nu sur son cheval et faillit tomber aux mains des ennemis.

L'époque celtique n'a pas laissé, des

traces bien nombreuses dans le département de Lot-et-Garonne

; pourtant, on trouve dans les environs d'Agen et de Tournon

des dolmens et des peulvens assez bien conservés à La Plaigne,

près de La Montjoie, arrondissement de Nérac, on voit des ruines

d'un vaste édifice qu'on suppose avoir été un temple druidique

enfin on a déterré aussi en plus d'un endroit des monnaies gauloises,

des haches en silex, en porphyre, en bronze, débris de la demi

civilisation qui précéda dans ces lieux la civilisation romaine.

Quand les Romains, maîtres de la Gaule, la divisèrent en dix-sept

provinces, le Pagus Aginnensis, que nous appellerons désormais

Agenois, fut compris dans la seconde Aquitaine, dont il forma

l'angle méridional. L'Aquitaine était renommée pour la fertilité

de son sol, même à cette époque de décadence où tant de parties

de l'empire étaient devenues désertes, puisque Salvien l'appelle

le « cœur des Gaules, les mamelles de la fécondité, l’image

du paradis. » Or, dans l'Aquitaine, l'Agenois se distinguait

encore par la richesse de ses belles vallées de la Garonne,

du Lot et de la Baïse, par la grâce et la fraîcheur des nombreux

vallons qui entrecoupent ses plateaux élevés il n'est donc pas

surprenant que les riches Romains se soient plu à l'habiter,

à y construire de somptueuses villas dont les fouilles, particulièrement

celles que l'on a faites à Nérac et à Sainte-Pompogne, nous

ont révélé l'existence. Statues, figurines, vases antiques,

amphores, médailles, monnaies impériales, admirables mosaïques

ont été recueillies avec soin. Les voies romaines sillonnaient

le pays l'une d'elles subsiste encore aujourd'hui et conduit

les voyageurs des rives de la Garonne vers la ville de Sos et

l'Armagnac on l'appelle la Téranèse (iter Cæsaris).

Quiconque allait à Bordeaux, venant du

centre de l'empire, traversait l'Agenois. Agen possédait une

école qui le disputait à celles de Toulouse et d'Auch, sinon

à celles de Bordeaux.

Le christianisme fut apporté dans l'Agénois,

vers 250, par saint Vincent, qui fut martyrisé à Vellanum. Nous

parlerons plus longuement, l'occasion d'Agen, de saint Martial,

de saint Firmin et de sainte Foi, qui vinrent ensuite. Les légendes

parlent également de saint Maurin, martyrisé au lieu même où

s'éleva depuis l'abbaye de Saint Maurin, sur les confins de

l'Agenois et du Quercy.

L'Aquitaine ayant été cédée par Honorius

aux Wisigoths, l'Agenois appartint à ces nouveaux maitres jusqu'en

507, que les Francs de Clovis les chassèrent du bassin de la

Garonne. Les rois francs se le disputèrent. Gontran l'enleva

à Chilpéric et le perdit en 587. Dagobert le comprit dans le

royaume qu'il constitua à son frère Caribert. En 732, les Sarrasins

l'envahirent. Pépin s'en empara sur Waïrre. Charlemagne, à la

fin du VIIIème siècle, l'érigea en comté en faveur

d'Ermiladius, arrière petit- fils du duc Eudes.

Ce comté

devint héréditaire et passa sous le régime féodal après la chute

des Carlovingiens, révolution qui s'accomplit partout au milieu

des incursions dont les Normands criblaient notre pays. Pour

ces pirates, les fleuves étaient des routes ouvertes. Ils remontèrent

ainsi la Garonne jusqu'à Toulouse, en 863, semant l'incendie

et la mort sur ces beaux rivages. Pépin, roi d'Aquitaine, les

avait appelés pour se maintenir avec leur secours contre ses

sujets révoltés, Enfin ce fléau s'épuisa. L'Agénois avait passé

pendant ce temps à Wulfrin, comte d'Angoulême et de Périgord.

Garcias le Courbé, duc de Gascogne, le lui enleva en 886.En

effet, depuis que les Gascons, au VIème siècle, descendant

du versant des Pyrénées, s'étaient répandus vers le nord, la

domination de leurs ducs atteignait la Garonne elle la dépassa

dès lors, et, jusqu'en 1030, ils demeurèrent maîtres de l'Agenois

; ce comté fut alors donné en dot à la fille d'un des ducs gascons,

laquelle le porta à la maison de Poitiers. Au siècle suivant,

Éléonore de Guyenne, à son tour, le porta successivement aux

rois de France et aux rois d'Angleterre, qui le gardèrent peu

de temps, Richard Cœur de Lion l'ayant donné en 1196,en dot

à sa soeur Jeanne lorsqu'elle épousa Raymond VI, comte de Toulouse.

Ces comtes, déjà suzerains de l'Agenois depuis deux siècles,

en devinrent alors seigneurs directs.

Avec la domination

toulousaine, l'hérésie albigeoise se répandit dans l'Agenois.

Au reste, ce pays était particulièrement préparé à la recevoir

puisque, dès la fin du Xème siècle et le commencement

du XIème il s'y trouvait un grand nombre de manichéens

condamnés par plusieurs conciles et qu'un auteur contemporain,

Rodolphus Ardens, désignait sous le nom d'Agénois. Il souffrit

considérablement de la fatale croisade qui coûta alors au midi

de la France sa prospérité et sa brillante civilisation. « 0

terres d'Agen, de Béziers, de Carcassonne, s'écrie un troubadour,

quelles je vous vis et quelles je vous vois » Simon de Montfort

y exerça le pouvoir en souverain et y établit un sénéchal. Moins

heureux, son fils Amaury fut chassé et ne rentra qu'avec le

secours de Louis VIII, auquel il céda ses droits peu de temps

après. La mort de ce roi retarda la chute de l'Agenois sous

la domination directe de la couronne de France il fut au nombre

des pays que le traité de Meaux signé en 1229 laissa à Raymond

VII, et tomba des mains de ce dernier dans celles de son gendre

Alphonse, frère de saint Louis, en 1249, et enfin de celles

d'Alphonse à la couronne, en 1271.

Cependant les rois d'Angleterre protestaient

et redemandaient l'Agénois comme un des pays que saint Louis

s'était engagé à céder par son traité avec Henri III. Henri

III lui-même avait élevé cette prétention à la mort de Raymond

VII, et chargé Simon de Montfort, comte de Leicester et deuxième

fils du chef de la croisade anti-albigeoise, de réclamer la

restitution de cette province aux exécuteurs testamentaires

du dernier comte.

Mais l'énergique opposition des habitants

fit échouer cette réclamation. Des députés furent envoyés à

la cour de France, et prêtèrent dans les mains de la reine mère

leur serment de fidélité au comte Alphonse et à la comtesse

Jeanne, « absents pour le service de Jésus-Christ, » c'est-à-dire

à la croisade avec saint Louis. Henri III renonça à faire de

nouvelles démarches ; mais Édouard ler, son successeur,

reprit l'affaire et la mena à meilleure fin. En effet, par le

traité d'Amiens (1279), il se fit restituer l'Agenois et il

en donna la jouissance à sa mère Eléonore. Cette province ne

demeura pas longtemps sans contestation au pouvoir des Anglais.

Lorsqu'en 1292 une querelle de matelots brouilla Philippe la

Bel et Édouard, le roi de France, hautain et ambitieux, signifia

au roi d'Angleterre, alors dans l'Agenois, une citation appuyée

par de nombreux griefs, relatifs en grande partie à cette province.

Il l’accusait, par exemple, d'avoir pendu

deux sergents d'armes à qui la garde de Castelculier, près d'Agen,

était confiée d'avoir « arrêté et détenu en prison un grand

nombre de personnes, notamment maître Raymond de Lacussan, avocat

d'Agen, parce qu'ils disaient qu'il était licite d'appeler du

sénéchal de Gascogne et de toute la terre d'Agenois au roi de

France.

Philippe le Bel envoya une armée qui s'empara du

pays en 1295, la guerre s'y fit avec des succès divers jusqu'en

1299. Elle recommença en 1324 à l'avantage des Français, puis

en 1337, et cette fois le comte de Derby donna la supériorité

aux armes anglaises Jean, duc de Normandie, fils du roi de France

Philippe VI, échoua au siège d'Aiguillonqui se déroula en1345.

Agen restait pourtant aux Français, et leurs plus habiles généraux,

les comtes d'Armagnac, de Foix, de L'Isle- Jourdain, le roi

de Navarre, le sire de Craon soutenaient dans l'Agenois une

lutte opiniâtre contre les capitaines anglais. Le traité de

Brétigny rendit ces efforts inutiles en livrant à Edouard cette

province parmi tant d'autres. Charles V reprit les armes si

honteusement déposées sous le règne de son père l'Agenois fut

reconquis et fortement occupé par le duc d' Anjou. Pourtant

les hostilités y recommencèrent sous Charles VI et s'y prolongèrent

avec des succès divers et de grandes complications pendant tout

son règne ct pendant la première partie du règne de son successeur.

La reprise d'Agen en 1439 fut enfin le signal de la retraite

définitive des Anglais.

Bientôt après se termina cette terrible

guerre de Cent ans dont l'Agenois avait été presque continuellement,

comme on peut le remarquer, un des principaux théâtres.

Momentanément

aliéné par Louis XI en faveur de son frère le duc de Berry,

l'Agenois fut réuni à la couronne. Mais la partie sud-ouest

du département de Lot-et-Garonne, celle où se trouvaient situées

les deux villes alors importantes de Nérac et de Casteljaloux,

appartenait à la maison d'Albret. Cette puissante maison accrut

ses possessions déjà considérables par le mariage du comte Henri

d'Albret avec Marguerite de Valois, sœur de François Ier

qui lui apporta en dot l'Armagnac.

La faveur que cette savante

princesse accorda aux réformés propagea dans le pays la religion

nouvelle et en fit comme une lice ouverte où se rencontrèrent,

pendant les guerres de religion, les plus fameux chers des deux

partis, entre autres le terrible Montluc. On en verra le détail

à l'article des villes. En 1572, l'Agénois, avec le Quercy,

fut donné en apanage par Charles IX à sa sœur, la seconde Marguerite

de Valois, qui épousait Henri de Navarre. Celui-ci domina dès

lors, en son nom et ait nom de sa femme, dans toute l'étendue

du pays qui forme le département mais il se fit des ennemis

dans sa nouvelle province par ses scandales amoureux., et se

vit bientôt obligé de la défendre contre les troupes royales,

puis contre sa femme elle-mème lorsqu'elle se fut tournée du

côté de la Ligue. Avec Marguerite de Valois finit, en 1616,

la liste des comtes apanagistes de l'Agenois.

Toutefois,

la sœur du cardinal de Richelieu, Mme de Gombalct, acquit, en

1642, l'engagement du pays d'Agenois moyennant soixante mille

francs, et les ducs d'Aiguillon, branche cadette de la maison

de Richelieu, en ont joui jusqu'en 1789 les ainés de cette branche

prenaient même le titre de comtes d'Agenois. Quoique réuni définitivement

à la couronne au commencement du XVIIIème siècle,

l'Agenois n'en fut pas moins un des pays qui ressentirent le

plus vivement tous les troubles qui agitèrent les règnes de

Louis XIII et de Louis XIV.

C'était un des derniers foyers de la

Réforme. Dès 1614, Louis XIII fut obligé d'aller assiéger Tonneins.

Sept ans après (1621), la défense des protestants dans l'Agénois

ayant été confiée au marquis de La Force, Louis XIII s'y rendit

de nouveau à la tête d'une armée tout le pays se soumit, moins

Clairac, qu'il fallut assiéger. Mais, à la nouvelle de l'échec

des troupes royales devant Montauban, la révolte éclata de nouveau

et obligea le roi de revenir sur ses pas ; la supériorité de

ses forces lui donna promptement la victoire, et cette fois,

avant de se retirer, il fit démanteler la plupart des villes

et châteaux de l'Agenois.

Pendant les troubles de la Fronde,

le prince de Condé s'efforça d'entraîner cette province dans

le parti des rebelles. Mais la plupart des habitants se déclarèrent

pour le duc d'Harcourt qui y commandait les troupes royales,

et firent leur soumission au roi.

Depuis lors, plus rien

de nouveau jusqu'en 1789. Nous ferons seulement observer que

cette province non seulement n'est demeurée étrangère à aucun

des grands épisodes de l'histoire de France, mais encore que,

grâce sans doute à sa position à peu près centrale dans la Guyenne

et la grande vallée de la Garonne, elle y presque toujours joué

un rôle considérable : croisade contre les Albigeois, guerre

de Cent ans, guerres de religion, s'y sont en quelque sorte

concentrées.

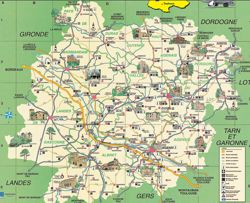

Jusqu’à la Révolution, l’Agenais passe plus pour un « pays » qu'une province bien précise. Situé à la charnière entre la Guyenne et le Languedoc, entre l'influence de Bordeaux et de Toulouse, l'Agenais aurait dû être complètement absorbé par l'un ou par l'autre. Agen appartenait, aux premiers siècles de l'ère chrétienne à l'Aquitaine, ce qui a fixé définitivement le diocèse d'Agen dans la mouvance de Bordeaux. L'effondrement de l'Empire romain a eu des conséquences beaucoup plus graves sur le plan politique. L'Agenais s'est alors trouvé soumis aux influences les plus diverses. « Marche » pour le roi de France face à la puissance des Gascons durant tout le Haut Moyen Âge, il devait être la victime des guerres entre ce souverain et celui d'Angleterre, la frontière politique ou militaire passant, tantôt en amont, tantôt en aval d'Agen. Entre 1196, date à laquelle Richard Cœur de Lion donne l'Agenais en dot à sa sœur, qui épouse le comte de Toulouse, et 1271, où Philippe le Hardi rend ce territoire au roi d'Angleterre, l'Agenais a plutôt appartenu aux États Toulousains. Il entre ensuite dans sa période anglaise, entrecoupée de quelque temps brefs de domination française. C'est avec Louis XI que l'Agenais devait rompre définitivement tout lien avec le Languedoc et Toulouse, dépendant jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, du Parlement de Bordeaux et du gouvernement de Guyenne.

Au cours de cette période très mouvementée, l'Agenais est apparu comme une entité bien incertaine. Ainsi, le diocèse d'Agen fut scindé en deux lors de la création de celui de Condom en 1317. Les juridictions administratives ou judiciaires se superposaient ou se chevauchaient, entretenant une certaine confusion. De plus, certains territoires ont continué de regarder vers Toulouse, comme le vicomté de Brulhois, dont la capitale était Laplume, alors que les autres dépendaient de la généralité de Bordeaux. Si, du point de vue administratif, la sénéchaussée d'Agen était très vaste, couvrant la moitié nord de Lot-et-Garonne actuel, elle était dépouillée, au sud, de cette autorité, car Condom, Nérac (en raison de la puissante famille d'Albret) et Bazas, étaient également le siège d'une sénéchaussée. Cette coupure était facilitée par la Garonne. L'utilisation de ce fleuve comme ligne de partage, à plusieurs reprises au cours de l'histoire, témoigne que la Garonne était un obstacle à la circulation dans le sens nord-sud et une limite naturelle bien marquée principalement d'un point de vue administratif.

Agen

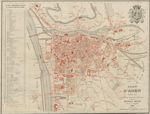

La ville d'Agen est située au milieu d'une vaste et riche plaine, sur la rive droite de la Garonne, que l'on y passe sur un beau pont de onze arches. C'est une ville mal bâtie et mal percée. L'avenue de la route de Bordeaux y forme un faubourg qui en est le plus beau quartier. Vers le sud, cette avenue se développe en une magnifique promenade où de gigantesques ormeaux s'arrondissent en voûte impénétrable aux rayons du soleil. Cette promenade une des plus belles qui existent dans le midi de la France, était autrefois recouverte par la Garonne, et elle en a conservée le nom de Gravier un péristyle formé d'élégantes arcades la borne d'un côté de l'autre, elle est liée à la rive gauche du fleuve par un majestueux pont de pierre de onze arches et par une gracieuse et aérienne passerelle.

Autrefois comté et évêché, capitale de

l'Agenois, dépendant du parlement et de l’intendance de Bordeaux,

L'origine de cette ville se perd dans la nuit des temps et n'est

pas plus connue que celle de toutes les autres anciennes cités

des Gaules; on sait seulement qu'elle existait au temps de la

domination romaine sous le nom d'Aginnum, ville antique don

ton voit encore quelques vestiges et qu'elle est ainsi désignée

dans Ptolémée comme capitale des Nitiobriges l'un des peuples

de la seconde Aquitaine. César, Strabon Ptolémée font mention

des Nitiobriges; ce dernier auteur leur donne Aginnum pour capitale.

Dans l'Itinéraire d'Antonin et la Table de Peutinger, les mesures

de quatre routes qui partent de Bordeaux (anciennement Burdigala)

, Auch (anciennement Ausci), Périgueux (anciennement Vesunna),

et Cahors (anciennement Cadurci) ,se joignent à Agen pour la

position d'Aginnum. Sous les empereurs, Aginnum devint ville

prétorienne, et les Romains l'ornèrent d'édifices aujourd'hui

détruits, mais dont on a retrouvé des débris à différentes époques.

Cette ville fut plusieurs fois prise et ruinée par les Visigoths

les Huns et les Vandales les Normands et les Danois la ravagèrent

dans le IX siècle: ensuite elle passa tour à tour sous la domination

des rois de France, des ducs d'Aquitaine, des rois d'Angleterre

et des comtes de Toulouse. Les Français la prirent en1322, et

la rendirent en 1330 aux Anglais, dont elle secoua le joug quelque

temps après; ceux-ci, après l'avoir assiégée sans succès, la

recouvrent par le traité de Brétigny, en1360. La ville d'Agen

ayant de nouveau pris parti pour la France, fut assiégée et

prise d'assaut, en1418, par les troupes du comte d'Armagnac,

qui y commirent de grandes cruautés. Les protestants s'en emparèrent

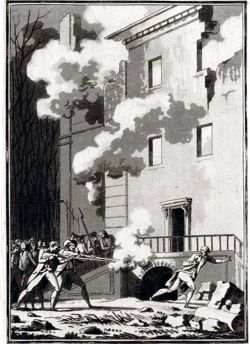

en1562, et l'évacuèrent peu de temps après. En 1584, elle prit

parti pour la Ligue. Le comte de la Roche, fils du maréchal

de Matignon, l’a prit en 1591, aidé d'un habile pétardier qui

lit sauter la porte sur les deux heures du matin. Marguerite

de Valois, qui était alors retirée à Agen, fut obligée d'en

sortir lors de ce siège,« avec tant de hâte (dit le Divorce

satirique) qu'à peine se put-il trouver un cheval de croupe

pour l'emporter, et des chevaux de louage ou de poste pour la

moitié de ses filles, dont plusieurs la suivoient à la file,

qui sans masque, qui sans devantier, et telle sans tous les

deux, avec désarroi si pitoyable qu'elles ressembloient mieux

à des gueuses de lansquenets à la route d'un camp qu'à des filles

de bonne maison». Agen se rendit à Henri IV en 1592.

Marmande

La fondation de Marmande est difficile à constater, faute de documents bien précis. Plusieurs motifs porteraient à croire que son existence date d'une époque fort reculée. Les Goths, qui ravagèrent l'Italie en 270, l'occupèrent, ainsi que les troupes de Tétricus. Les Sarrasins la détruisirent dans le VII' siècle. Richard ,Cœur de Lion la fit reconstruire et la fortifia. En 1185, Robert de Mauvezin s'en empara par capitulation. En 1212, les Anglais, alliés du comte de Toulouse, qui s'en étaient rendus maîtres, y furent assiégés en 1214 par Simon de Montfort, qui s'empara de la ville et la livra au pillage ; quelques jours après, le château, où la garnison s'était retirée, ayant capitulé, il allait être , ainsi que la ville, détruit de fond en comble et la garnison massacrée, lorsque de sages avis firent abandonner cet atroce projet; on ne démolit qu'une partie des murailles, et on ajouta même de nouvelles fortifications au château.

En 1219, Louis, fils de Philippe Auguste,

et Amaury de Montfort assiégèrent cette ville, qui fut défendue

avec courage par Centulle, comte d'Astarac. Les ouvrages extérieurs

ayant été emportés par les assiégeants , d'Astarac, désespérant

de défendre la place, se rendit à discrétion , après avoir essayé

en vain d'obtenir une capitulation honorable. La brave garnison

parut tête nue, à genoux, devant le prince, dont le conseil

était assemblé pour délibérer sur son sort. L'évêque de Saintes

prit le premier la parole, et, s'adressant au prince, dit qu'il

était d'avis défaire brûler de suite les défenseurs de la ville

ainsi que tous ses habitants ; l'archevêque d'Auch, les comtes

de Saint-Paul et de Bretagne, s'opposèrent à une action si atroce

et conseillèrent la modération. Leur conseil prévalut ; mais

les troupes d'Amaury, accoutumées au meurtre, n'eurent pas plutôt

appris cette décision, qu'elles pénétrèrent dans la ville, et

massacrèrent, sans distinction d'âge ni de sexe , tous les habitants

qui tombèrent sous leurs mains.

En 1424, les Anglais assiégèrent

Marmande, et ne purent s'en rendre maîtres ; ils prirent cette

ville par trahison en 1427 , mais elle fut reprise peu de temps

après par les seigneurs d'Albret et de Montpezat. Henri IV l'assiégea

sans succès eu 1577. Lors de l'invasion de la France par les

étrangers en 1814 , une phalange de 800 guerriers, formée par

les soins de l'intrépide capitaine Guilbert, de Rouen, résista

pendant un mois à toute une division anglaise, commandée par

lord Dalouzy.

Nérac

Suivant quelques écrivains Nérac tire

son nom de Nereidum Aquæ, d'où l'on a formé Nérac. œuf

On ignore les événements des premiers siècles de son histoire

; mais la découverte d'une superbe mosaïque, des débris d'un

palais, d'un temple, de bains et d'autres édifices, faite en1831,1832

et 1833, prouve évidemment qu'elle existait sous les Romains.

Comment celle riche et puissante cité, dont l'histoire ne fait

pas mention, a-t-elle pu si complètement disparaître, que la

tradition même n'en conservât pasle souvenir? C'est un point

sur lequel les antiquités nouvellement découvertes à Nérac ne

fournissent aucune lumière ; mais voici comme on l'explique

: des débris de Nérac et sur son site les templiers se construisirent

un château qui fut aussi renversé plus tard ; et dans la suite,

lorsque souvent des antiquités romaines furent retrouvées, on

s'obstina à n'y voir que les débris du château des templiers.

Vers l'an 1250, un couvent de bénédictins s'était établi sur

le site qu'a occupé depuis le château d'Albret. Tourmentés par

les seigneurs voisins, ils se mirent sous la garde d'un sire

d'Albret, qui bientôt devint oppresseur lui même, et força les

moines à lui abandonner en 1306 leur abbaye et la seigneurie

de Nérac. Les sires d'Albret, devenus roi de Navarre, firent

édifier successivement les quatre corps de logis dont se composait

le château : la partie occidentale fui bâtie par Amanieu d'Albret;

la partie du nord, ouvrage de Charles II et la seule qui soit

conservée, remonte à l'an 1460 ; le corps de logis qui borde

la rivière, le plus beau de tous, fut construit vingt ans plus

tard par Alain d'Albret ; le quatrième enfin fut bâti par Jeanne

d'Albret avec les pierres des églises et des monastères qu'elle

fil démolir après avoir embrassé le calvinisme. C'était là qu'habitait

Henri IV, dont l'appartement occupait l'extrémité orientale

du château. Henri IV passa à Nérac la plus grande partie de

sa jeunesse, et plus tard fit à sa ville de prédilection de

fréquentes visites. Catherine de Médicis se rendit dans cette

ville pour discuter avec son gendre les griefs réciproques des

protestants et des catholiques. On y convint de la paix ; mais

malheureusement elle ne fut pas de longue durée.

Sous Louis

XIII, Nérac prit parti pour les protestants. Le 4 juin 1621,

les ducs de Rohan et de la Force, à la tête des calvinistes,

en chassèrent les magistrats et tous ceux qui tenaient pour

le parti royaliste, y placèrent une forte garnison, et retournèrent

ensuite rejoindre leur armée. Le soir même Mayenne parut devant

la place, et la força à capituler quatre jours après. Pour la

punir, on la démantela en 1622 ; les tribunaux supérieurs qui

y siégeaient lui furent enlevés.peu de temps après. Depuis la

ville fut engagée avec le duché d'Albret au prince de Condé,

et, au milieu du XVIIIème siècle, échangée avec la

maison de Bouillon contre la principauté de Sedan. L'édit de

Nantes acheva d'anéantir son commerce et son industrie.

Villeneuve-sur-Lot

Cette ville doit son origine à un bourg du nom de Gajac, qui fut détruit dans les guerres du commencement du XIIIème siècle. Rebâtie par un frère de saint Louis en 1264, elle reçut alors le nom de Villeneuve. Le connétable de Brienne la prit eu 1337. Le duc de Joyeuse l'assiégea sans succès en 1591. Villeneuve est située dans une belle vallée sur le Lot, qui la sépare en deux parties inégales, dont celle du nord est la plus considérable. Elle est percée de rues larges, tirées au cordeau, dont huit aboutissent à une place centrale, entourée d'arcades : l'une et l'autre sont d'ailleurs propres et offrent plusieurs belles constructions. Cette ville a conservé une partie de ses fortifications, dont il reste encore deux tours et un antique château; le reste a été converti en de beaux boulevards, qui en rendent l'aspect fort agréable. On y remarque le pont hardi qui joint les deux rives du Lot. A 1 kilomètre au nord de Villeneuve existait autrefois la célèbre abbaye d'Eysses, bâtie sur l'emplacement d'une station romaine. Les bâtiments de ce monastère, restaurés et considérablement augmentés, ont été affectés à une maison de détention pour onze départements, où l'on peut renfermer 1 200 condamnés.