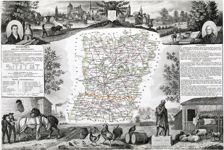

Histoire de la Mayenne

Les diverses populations qui occupaient

le territoire dont est formé le département de la Mayenne étaient

les Andes, qui habitaient la partie méridionale du pays, l'arrondissement

actuel de Château- Gontier les Aulerces Arviens dans l’arrondissement

de Laval) ; leur cité était Vagoritum, ville détruite, dont

l'emplacement s'appelle encore la Cité, dans la commune de Saint-Pierre-d'Herve

; les Aulerces Diablintes dans l’arrondissement de Mayenne ;

Noiodunum et Jublains était leur capitale.

Le pays, sous

la domination des Romains, fit partie de la troisième Lyonnaise.

Plus tard, la partie méridionale du département se trouva comprise

dans l'Anjou et le pays habité par les Arviens et les Diablintes

fit partie du Maine. Ces diverses contrées suivirent la destinée

des grandes provinces auxquelles elles appartenaient nous ne

pouvons que renvoyer le lecteur à l'histoire des départements

de Maine-et-Loire et de la Sarthe, où il trouvera également

celle de l'Anjou et du Maine.

Les deux principales subdivisions

du pays, au moyen âge, furent les comtés de Mayenne et de Laval;

on en trouvera plus loin l'histoire dans les notices consacrées

à ces deux villes. Pendant la Révolution française, ce pays

fut un des plus éprouvés par la guerre civile. L'insurrection,

née dans le département de Maine-et-Loire, s'y étendit promptement.

Au lieu de disperser l'histoire de la guerre civile dans ce

département, en rattachant le récit de chacun des faits à la

notice des localités diverses qui en furent le théâtre, nous

croyons que, réunis ici, on en saisira mieux la suite, et qu'ils

offriront plus d'intérêt.

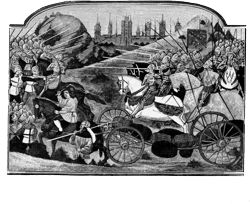

Après sa défaite à Cholet survenue le

17 octobre 1793, l'armée vendéenne passa la Loire, se jeta sur

la rive droite, et, sans éprouver de résistance, traversa Château-Gontier

et Laval. L'armée républicaine ignorait la direction que les

Vendéens avaient pu suivre. Après quelques hésitations entretenues

par de faux rapports qui les représentaient comme totalement

anéantis, on apprit que la colonne fugitive présentait encore

un effectif de trente ou quarante mille hommes en état de tenir

tête aux républicains. On se décida alors à s'avancer par Château-Gontier.

Westermann et Beaupuy commandaient l'avant-garde, Kléber suivait

avec le corps d'armée. Le chef nominal, que son incapacité,

sentie par tous et même par lui, tenait en réalité en dehors

du commandement, était Séchelles il laissait Kléber diriger

tous les mouvements.

Le 25 octobre au soir, l'avant-garde

républicaine arriva à Château-Gontier le gros des forces était

à une journée en arrière. Westermann, quoique ses troupes fussent

très fatiguées, quoiqu'il fit presque nuit et qu'il restait

encore six lieues de chemin à faire pour arriver à Laval, voulut

y marcher sur-le-champ. Beaupuy, tout aussi brave, mais plus

prudent que Westermann, s'efforça en vain de lui faire sentir

le danger d'attaquer la masse vendéenne au milieu de la nuit,

fort en avant du corps d'armée et avec des troupes harassées

de fatigue. Beaupuy fut obligé de céder au plus ancien en commandement.

On se mit aussitôt en marche. Arrivé à Laval au milieu de la

nuit, Westermann envoya un officier reconnaître l'ennemi ; celui-ci,

emporté par son ardeur, fit une charge au lieu d'une reconnaissance,

et replia rapidement les premiers postes. L'alarme se répandit

dans Laval, le tocsin sonna, toute la masse ennemie fut bientôt

debout et vint faire tête aux républicains. Beaupuy, se comportant

avec sa fermeté ordinaire, soutint courageusement l'effort des

Vendéens. Westermann déploya toute sa bravoure, le combat fut

des plus opiniâtres, et l'obscurité de la nuit le rendit encore

plus sanglant. L'avant-garde républicaine, quoique très inférieure

en nombre, serait néanmoins parvenue à se soutenir jusqu'à la

fin; mais la cavalerie de Westermann, qui n'était pas toujours

aussi brave que son chef, se débanda tout à coup, et l'obligea

à la retraite. Grâce à Beaupuy, elle se fit sur Château-Gontier

avec assez d'ordre. Le corps de bataille y arriva le jour suivant.

Toute l'armée s'y trouva donc réunie le 26, l'avant-garde épuisée

d'un combat inutile et sanglant, le corps de bataille fatigué

d'une route longue, faite sans vivres, sans souliers et à travers

les boues de l'automne. Westermann et les représentants voulaient

de nouveau se porter en avant. Kléber s'y opposa avec force

et fit décider qu'on ne s'avancerait pas au-delà de Villiers,

moitié chemin de Château-Gontier à Laval.

Il s'agissait de former un plan pour

l'attaque de Laval. Cette ville est située sur la Mayenne. Marcher

directement sur la rive gauche que l'on occupait était imprudent,

comme le fit observer judicieusement un officier très distingué,

Savary, qui connaissait parfaitement les lieux. Il était facile

aux Vendéens d'occuper le pont de Laval et de s'y maintenir

contre toutes les attaques ; ils pouvaient ensuite, tandis que

l'armée républicaine était inutilement massée sur la rive gauche,

marcher le long de la rive droite, passer la Mayenne sur les

derrières et l'accabler à l'improviste. Il proposa donc de diviser

l'attaque et de porter une partie de l'armée sur la rive droite.

De ce côté, il n'y avait pas de pont à franchir, et l'occupation

de Laval ne présentait point d'obstacle. Ce plan, approuvé par

les généraux, fut adopté par Séchelles. Le lendemain, cependant,

Séchelles, qui sortait quelquefois de sa nullité pour commettre

des fautes, envoie l'ordre le plus sot et le plus contradictoire

à ce qui avait été convenu la veille. Il prescrit, selon ses

expressions accoutumées, de marcher majestueusement et en

masse sur Laval, en longeant par la rive gauche. Kléber

et tous les généraux sont indignés cependant il faut obéir.

Beaupuy s'avance le premier, Kléber le suit immédiatement. Toute

l'armée vendéenne était déployée sur les hauteurs d'Entrammes.

Beaupuy engage le combat, Kléber se déploie à droite et à gauche

de la route, de manière à s'étendre le plus possible. Sentant

néanmoins le désavantage de cette position, il fait dire à Séchelles

de porter la division Chablos sur le flanc de l'ennemi, mouvement

qui devait l'ébranler. Mais cette colonne, composée de ces bataillons

formés à Orléans et à Niort, qui avaient fui si souvent, se

débande avant de s'être mise en marche. Séchelles s'échappe

le premier à toute bride, une grande moitié de l'armée qui ne

se battait pas fuit en toute hâte, ayant Séchelles en tête,

et court jusqu'à Château-Gontier, et de Château-Gontier jusqu'à

Angers. Les braves Mayençais, qui n'avaient jamais lâché pied,

se débandent pour la première fois. La déroute devient alors

générale ; Beaupuy, Kléber, Marceau, les représentants Merlin

et Turreau, font des efforts incroyables, mais inutiles, pour

arrêter les fuyards. Beaupuy reçoit une balle au milieu de la

poitrine. Porté dans une cabane, il s'écrie « Qu'on me laisse

ici, et qu'on montre ma chemise sanglante à mes soldats. » Le

brave Bloff, qui coin mandait les grenadiers, et qui était connu

par sa bravoure extraordinaire se fait tuer à leur tête. Enfin

une partie de l'armée s'arrête au Lion-d’Angers, l'autre fuit

jusqu'à Angers même. L'indignation était générale contre le

lâche exemple qu'avait donné Séchelles en fuyant le premier.

Les soldats murmuraient hautement. Les représentants du peuple

suspendirent Séchelles et proposèrent le commandement à Kléber,

qui le refusa, puis à Chablos, le plus vieux général de l'armée,

qui l'accepta.

Pendant ce temps, les Vendéens arrêtés à Laval,

quoique débarrassés de leurs adversaires, ne savaient quel parti

prendre. Entre tous ceux qui se présentaient, ils choisirent

le plan qui, en les rapprochant de la côte, leur permettait

de recevoir des secours des Anglais. Ils se dirigèrent vers

le département de la Manche.

Leur armée s'était recrutée

d'un grand nombre de combattants à Laval et à Mayenne. « L'esprit

public, dit le général Turreau dans ses Mémoires, y était perdu,

et, d'ailleurs, le prince de Talmont y avait la plus grande

influence. Je me suis assuré sur les lieux qu'a parcourus cette

armée des causes de son accroissement progressif je les ai trouvées

dans le recrutement volontaire et forcé qu'elle a fait depuis

Varades, Ancenis, Oudon, et autres points sur le rivage de la

Loire, jusqu'à son arrivée à Laval, où le recrutement fut généralement

spontané. »

Cependant, quelques jours plus tard, vaincus

dans le nord par Kléber, Marceau et Westermann, les Vendéens,

diminués des deux tiers, se rabattirent sur le département de

la Mayenne, traversèrent de-nouveau Laval sans s'y arrêter ;

ils devaient être écrasés au Mans le 23 décembre suivant. Ils

s'y étaient abondamment pourvus de tout ce qui leur était nécessaire

par un moyen emprunté à la Révolution elle-même, en créant pour

neuf cent mille livres tournois de bons hypothéqués sur le

trésor royal et remboursable à la paix ; ordre fut intimé

aux Lavalois d'accepter ce papier en échange de leurs marchandises.

L'armée vendéenne, bien approvisionnée,

se mit en marche vers le département de la Manche. Après ce

désastre, le prince de Talmont, irrité de l'ingratitude des

siens qui lui refusent le commandement des derniers débris de

l'armée, les quitte, et, déguisé en meunier, errant de village

en village, il se dirigeait vers Laval, lorsqu'il fut arrêté

à Bazouges par une patrouille de la garde nationale. Il mourut

sur l'échafaud, à Laval, le 28 janvier 1794.

Cependant la

guerre civile se ranima bientôt sous une autre forme. Les quatre

frères Cottereau, dits Chouan, du département de la Mayenne,

donnèrent leur nom à la chouannerie. « Les chouans, dit M. Thiers,

ne formaient pas ; comme les Vendéens, des rassemblements nombreux,

capables de tenir la campagne ils marchaient en troupes de trente

ou quarante, arrêtaient les courriers, les voitures publiques,

assassinaient les juges de paix, les maires, les fonctionnaires

républicains, et surtout les acquéreurs des biens nationaux.

Quant à ceux qui étaient non pas acquéreurs, mais fermiers de

ces biens, ils se rendaient chez eux et se faisaient payer le

prix du fermage. Ils avaient ordinairement le soin de détruire

les ponts, de briser les routes, de couper l'essieu des charrettes,

pour empêcher le transport des subsistances dans les villes.

Ils faisaient des menaces terribles à ceux qui apportaient leurs

denrées dans les marchés, et ils exécutaient ces menaces en

pillant et incendiant leurs propriétés. Ne pouvant pas occuper

militairement le pays, leur but évident était de le bouleverser,

en empêchant les citoyens d'accepter aucune fonction de la République,

en punissant l'acquisition des biens nationaux et en affamant

les villes. Moins réunis, moins forts que les Vendéens, ils

étaient cependant plus redoutables, et méritaient véritablement

le nom de brigands. Le département de la Mayenne était très

bien disposé pour cette guerre de partisans ce terrain inégal,

coupé d'un grand nombre de ruisseaux, de ravins, de haies bordant

les chemins, formés d'un talus couvert de buissons et protégé

par un fossé, offre un grand nombre d'arbres, chênes, hêtres,

châtaigniers, dont on a coupé la tige à une certaine hauteur,

et dont le tronc fort gros se creuse par en haut. On les nomme

émousse. Les chouans y cachaient leurs armes et leurs provisions,

et s'y cachaient souvent eux-mêmes. Dans un des cantons du département,

bien des années après la guerre, on découvrit dans un de ces

arbres que l'on abattait le squelette d'un chouan qui était

venu y mourir. Son fusil était placé à côté de lui, et entre

les doigts du squelette se trouvait encore un chapelet.

Aubert-Dubayet,

après s'être entendu à Laval avec le général Hoche, se mit à

la tête d'une colonne mobile, et par son activité, ses courses

incessantes, lassa bientôt les chouans. Le vicomte de Cepeaux,

qui commandait une des troupes les plus nombreuses, fut contraint

de déposer les armes, deux mille fusils furent remis et apportés

à Laval. Plus tard la chouannerie recommença, et le comte de

Beaumont, un des chefs des chouans, battit près de Laval un

détachement de troupes de ligne et de garde nationale. Mais,

défait par le général Chabot, il fit sa soumission au- gouvernement

consulaire. Ce département fut encore agité en 1832, lors de

la descente de la duchesse de Berry dans la Vendée. Des rencontres

eurent lieu entre les chouans et les soldats sur quelques points

du département, entre autres à La Gravelle, près de Laval. Le

département fut mis en état de siège, et la tranquillité ne

tarda pas à s'y rétablir.

Depuis ces événements le département

de la Mayenne avait joui d'une paix profonde quand la guerre

de 1870-1871 vint la troubler. L'ennemi n'occupa que momentanément

quelques points de son territoire il s'arrêta en réalité sur

les confins, à Sillé-le-Guillaume, à Saint-Denis-d'Orgues et

à Sablé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe; mais notre

deuxième armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy,

s'y rallia, après la bataille du Mans. Nous avons raconté ailleurs

les départements du Loiret, de Loir-et-Cher et de la Sarthe),

les péripéties de cette lutte émouvante et de cette héroïque

retraite de nos jeunes soldats, à peine armés, mal chaussés,

mal vêtus, accablés de fatigues. Après la perte de la bataille

du Mans le 11 janvier, il fallut se résigner à la retraite,

qui fut favorisée par le brouillard. L'armée française s'était

dérobée sans déroute ; mais elle laissait aux mains de l'ennemi

18,000 prisonniers et 20 canons ; La poursuite continua jusqu'à

Laval. Le 17 janvier, après avoir livré, le 14, des combats

offensifs heureux aux troupes allemandes, à Saint-Jean-sur-

Erve et à Sillé-le-Guillaume, l'armée du général Chanzy continua

son mouvement et occupa des positions autour de Laval. Le 16ème

corps passe la Mayenne sur les ponts de la ville, se reliant

avec la droite du 17ème corps et protégeant les convois

qui filent par la grande route du Mans, se plaçant à cheval

sur la route et sur le chemin de fer de Laval à Vitré le 170

corps, derrière la rivière, dont il observe le cours jusqu'au

pont de Montgiroux le 21ème, sa gauche à la ville

de Mayenne, sa droite à Contest, relié avec le 17ème

corps par sa cavalerie, le quartier général à Laval, la division

de cavalerie du 17" corps en arrière des lignes. Une fois encore,

grâce à l'habile retraite de son chef, l'armée de la Loire était

conservée à la France. Les Allemands rétrogradèrent. Toutefois,

il fallait au général Chanzy quelques semaines pour se refaire.

L'armistice, conclu le 28 janvier, vint le surprendre et. l’arrêté

au milieu de sa réorganisation

Laval

Laval parait devoir son origine à un

antique château bâti dans le VIIIème siècle pour

arrêter; les courses des Bretons. Cette forteresse fut détruite

par les Danois ou par les Normands, et rebâtie en 840 par Guyon,

troisième, fils de Guy-Valla, comte du Maine. Plusieurs habitations

s'étant groupées autour du château formèrent en peu de temps

une petite ville que Guy on fit entourer de murailles et de

tours. Au XIIème siècle, Laval devint le chef-lieu

d'une baronnie, à laquelle fut attaché le surnom de Guy par

le pape Pascal II, vers l'an 1101, en faveur de Guy IV, baron

de Laval, et de ses descendants, pour les services qu'il avait

rendus à la chrétienté dans la terre sainte, sous Godefroy de

Bouillon ; privilège qui fut confirmé par lettres patentes du

roi de France Philippe Ier. Sous Charles VII, cette

baronnie devint un comté, qui fut érigé en duché par Louis XI

en 1481. Dans le XVème " siècle, Laval était une

ville importante ; l'Anglais Talbot la prit en 1466, mais elle

fut reprise par les Français l'année suivante.

C'est dans

les environs de Laval qu'à pris naissance la chouannerie : quatre

villageois, les frères Chouan, en furent les créateurs et les

premiers chefs.

Les environs de Laval ont été le théâtre

d'une bataille sanglante en octobre 1793. Les républicains éprouvèrent

une perte immense en hommes, bagages et artilleries; quinze

mille d'entre eux qui s'étaient réfugiés derrière les murs d'Angers,

purent à peine achever de se réorganiser dans! l'espace de douze

jours. Le général Léchelle ne put survivre à ce grand désastre

en butte aux insultes de ses propres soldats et aux menaces

de-Merlin de Thionville, il mourut peu après à Nantes, de honte

et de douleur. Il avait obtenu, quelque temps avant cette malheureuse

affaire, trois brillantes victoires sur les Vendéens mais la

défaite de Laval les avait effacées

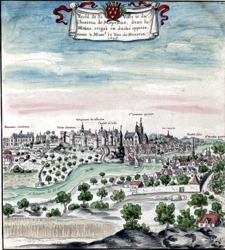

Laval est une ville bâtie

dans une situation pittoresque, sur la pente d'un coteau au

pied duquel coule la Mayenne. On y arrivé du côté de la ville

de ce nom, par un beau faubourg qui forme, en population et

en étendue, environ un tiers de la ville avec laquelle il communique

par un beau pont en pierre dé taille.

Au pied de l'amphithéâtre,

dont la ville occupe le. centre, coule la Mayenne, bordée des

deux côtés par des maisons irrégulièrement bâties les unes en

saillie les autres en retraite ; quelques terrasses, quelques

petits jardins, quelques bouquets d'arbres et quelques tapis

de verdure s'entremêle à ces habitations et concourent à former

deux rives extrêmement confuses, qui ne sont agréables que par

leur variété, mais belles pour là peinture ; aussi ce point

de vue a-t-il été souvent dessiné.

Sous le pont la rivière s’étend en nappe

; plus haut et plus bas, elle se précipite tout entière en cascade

par, des chaussées de moulins dont l'inégale structure répond

à l'inégalité des deux rives de là Mayenne. Les méandres que

décris cette rivière sont interrompus, à gauche, par l'église

gothique d'Avenières, dont le clocher pyramidal couronne heureusement

la perspective ; à droite la vue est bornée par le monticule

pittoresque de Bel-Air, sur lequel s'élève une charmante habitation,

bâtie dans une situation des plus délicieuses, son enclos embrasse

à la fois le sommet et le pied le flanc et les escarpements

de la colline; lé plateau est occupé par la maison et ses jardins,

par des plantations et des allées, le bas par d'autres allées

et par un vaste tapis de prairies qui s'étendent le long de

là rivière, et qui se développent en tous sens au milieu des

rochers, des mousses, des grottes et des fontaines, en un mot

de tout ce que là nature a de plus frais et de plus romantique.

Après le jardin d Bel-Air les étrangers voient avec intérêt

ceux de la Perinne dont les terrasses fixent agréablement les

regards lorsqu'on passe sur le pont.

La Ville est ceinte

d'un cordon de murailles fortifiées dont quelques parties sont

assez bien. conservées. Elle est généralement mal bâtie, et

ne présente qu'un entassement de vieilles maisons séparées par

deux rues aussi noires qu'escarpées, aussi étroites que tortueuses.

Une de ces rues se prolonge sous des maisons voûtées; une autre,

également couverte, est percée: en galerie et l'on ne peut rien

voir de plus triste et de plus malpropre que cette singulière

rue. La rue qui s'ouvre vis-à-vis du pont gravit directement

et si rapidement là colline, qu'on la croirait inaccessible

aux voitures; si l'on ne voyait rouler, sur son pavé de marbre,

des chariots trainés à pas lents par des chevaux et des bœufs

; une rue large, bien bâtie et d'un accès beaucoup plus; facile

conduit de la partie haute de la ville dans le faubourg de Bretagne.

La plupart des maisons qui bordent ces rues sont construites

en bois et remarquables par leur ancienneté, il en est qui n’ont

pas moins de six à sept cents, ans d'existence, et qui ne sont

point encore dégradées : elles étonnent les curieux et les Voyageurs

par les poutres d'une longueur et d'une grosseur peu communes

que l’on y remarque. Là tradition veut que ces poutres proviennent

des chênes que l'on a abattus sur la place même où les maisons

sont construites ; ce qui parait d'autant plus probable, que

l’on concevrait difficilement comment en aurait pu transporter

d'un lieu plus éloigné ces énormes masses de bois.

Au milieu

du triste groupé de bâtiments qui composent la ville s'élève

sur lé bord de la Mayenne un énorme et antique château, surmonté

d'une haute tour ronde qui en forme le donjon. Cette ancienne

demeure des ducs de Laval, fut celle de la famille de la Trémoille.

Pendant la Révolution française, la famille de la Trémoille

est dépossédée du château, et celui-ci devient un bien public.

Le Vieux-Château est transformé en prison, et le Château-Neuf

devient un palais de justice3. La tour de la Poterne, la Chambre

dorée qui se trouvait dessus ainsi que le Petit Château sont

détruits en 1794.

Château-Gontier

Cette ville doit son origine à un château

fort, construit au commencement du XIème siècle par

Foulques Néra, comte d'Anjou, et démoli par ordre de Louis XIII.

Le lieu ou Foulques établit son château portait le nom de Basilica

(Bazoche;) le comte d'Anjou lui donna le nom de Gontier, chevalier

auquel il en confiait la garde. Il s'y est tenu cinq conciles

provinciaux, en1231, 1254, 1269, 1336 et 1448: l'archevêque

de Tours, Juhel de Mayenne, présida le concile en1336. Château-Gontier

était entouré de fortifications, mais il ne parait pas que cette

ville ait été assiégée dans les guerres du XIV et du XVème

. siècle. Louis XI y a fait sa résidence pendant quelques mois.

Les Vendéens la prirent le 21 octobre1793, et l'évacuèrent

peu de temps après.

Château Gontier est agréablement situé

au milieu d'une riante campagne c'est une ville mal percée mais

assez bien bâtie, sur la Mayenne, que l'on y passe sur un pont

de pierre, qui la sépare de son principal faubourg. Elle possède

une jolie promenade d'où l'on jouit d'une vue délicieuse sur

le bassin de la Mayenne dont les rives sont bordées de noyers,

de vergers, de prairies, et dominées par des escarpements ombragés

qui produisent un effet très pittoresque. Il ne reste de l'ancien

château qu'un pan de mur qui fait partie d'une maison . Le site

que ce château occupait est devenu une place, sous la quelle

la tradition prétend qu'il existe d'anciens souterrains qui

s'étendent jusqu'à la rivière.

On trouve aux environs une

source d'eau minérale.

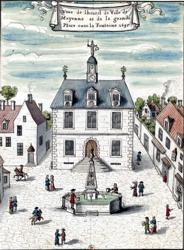

Mayenne

L'origine de Mayenne est peu connue :

son histoire certaine ne remonte pas au delà du IXème

siècle. C'était autrefois une place importante, défendue par

des fortifications considérables, etl par un château fort qui

passait pour imprenable.

Cette ville a soutenu plusieurs

sièges : le plus remarquable est celui de 1424, où elle eut

à se défendre contre l'armée anglaise commandée par le comte

de Salisbury ; ce siège dura trois mois ; la ville soutint quatre

assauts , et ne se rendit qu'après avoir obtenu une capitulation

honorable.

Mayenne a porté primitivement le nom de Mayenne

la Jubel, nom de celui de ses seigneurs qui fit bâtir le château.

Celait une baronnie appartenant à la maison de Lorraine et de

Guise, que François Ier érigea en marquisat en 1544

: Charles IX l'érigea en duché-pairie en faveur de Charles de

Lorraine qui prît le nom de Mayenne , et devint ensuite chef

de la Ligue.

Cette ville est irrégulièrement bâtie sur le

penchant de deux coteaux qui bordent les rives de la Mayenne.

Le quartier de la rive droite, le plus élevé des deux, est la

ville proprement dite ; celui de la rive gauche n'est qu'un

faubourg, mais ce faubourg renferme à lui seul un tiers de la

population totale. La grande roule de Brest en rase l'extrémité

et laisse la ville à droite pour continuer sa direction en face.

Le voyageur en poste n'y entre que pour relayer s'il se dirige

sur Laval, mais il traverse la ville dans toute sa longueur

s'il suit la direction de Fougères, qui l'oblige à subir toutes

les difficultés et les aspérités de ce trajet, c'est-à-dire

à descendre la rue extrêmement escarpée qui conduit au pont

jeté sur la Mayenne , et à gravir la rampe plus difficile encore

qui conduit an haut de la ville. C'est un spectacle curieux

.pour un étranger que l'ascension des charrettes chargées du

bas de la côte à son sommet : en été, on attelle jusqu'à huit

chevaux et quatre bœufs à une seule voilure; en hiver on est

quelquefois obligé d'atteler jusqu'à trente bêtes, tant bœufs

que chevaux. Les rues de Mayenne sont généralement mal percées

et bordées de vieilles maisons dont l'aspect a quelque chose

de bizarre ; on y trouve des habitations de construction moderne

. mais qui n'ont rien de remarquable. Dans la partie élevée

de la ville on voit une vaste place publique décorée d'une assez

jolie fontaine : un des côtés est occupé par la façade d'un

hôtel de ville moderne, derrière lequel est une autre place

presque aussi .grande que la première. Sur la rive droite de

la Mayenne s'élève le vieux château des seigneurs de Mayenne

, qui domine le pont d'une manière pittoresque ; il est séparé

d'un bâtiment qui en dépendait autrefois , el qui sert aujourd'hui

de halle aux toiles, par une terrasse plantée d'arbres dont

on a fait une promenade publique. La ville proprement dite n'a

qu'une église paroissiale fort petite, dont la nef est assez

jolie.