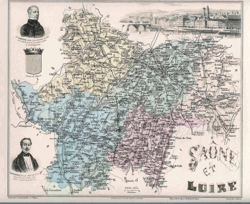

Histoire de la Saône et Loire

Les Eduens, puissante tribu de la Gaule

centrale, occupaient, avant l'invasion romaine, la plus grande

partie du territoire dont a été formé le département de Saône-et-Loire.

C'est comme allié des Éduens, et appelé par eux, pour les aider

dans une guerre qu'ils soutenaient contre les Séquanais, que

César franchit les Alpes. L'occupation romaine ne rencontra

donc d'abord dans la contrée aucune résistance et n'y souleva

aucune opposition. Bibracte (Autun), la vieille capitale du

pays, fut adoptée par les soldats de César comme une seconde

patrie ; mais cette union, qui reposait sur un malentendu, ne

fut pas de longue durée ; lorsque les Éduens virent se changer

en conquête définitive une occupation qu'ils n'avaient acceptée

que comme un secours momentané, leur esprit national se réveilla

et les sympathies anciennes firent bientôt place à une hostilité

mal déguisée.

De leur côté, les conquérants, pour entraver

l'organisation de la révolte, changèrent à diverses reprises

les divisions administratives de la province. Une levée de boucliers

répondit à ces mesures vexatoires ; les esclaves gladiateurs

destinés aux cirques de Rome se réunirent sous un chef acclamé

par eux, le vaillant Sacrovir ; la population presque entière

se joignit à eux, et les Éduens tentèrent, mais trop tard, de

réparer la faute qu'ils avaient commise en appelant l'étranger

dans leur patrie.

Cette tentative échoua comme celle de

Vercingétorix dans l'Arvernie ; les dernières forces de la race

celtique s'y épuisèrent et la volonté des Éduens n'eut même

plus à intervenir dans le choix des maîtres qui se disputèrent

leur territoire.

Quand le colosse romain commença à vaciller

sur ses bases, quand les possessions de l'empire énervé purent

être attaquées impunément, la Saône fut franchie tour à tour

par les hordes barbares qui, des rives du Rhin ou du sommet

des Alpes, se ruaient dans les plaines de l'ouest et du midi.

Attila, avec ses Huns, passa comme une avalanche. Les lourds

Bourguignons s'arrêtèrent au bord du fleuve, et jusqu'à la venue

des Francs le pays fut possédé par deux maitres à la fois, les

Bourguignons et les Romains.

Les nouvelles divisions territoriales

qu'entraîna la conquête de Clovis, les partages de son héritage,

plus tard la constitution des grands fiefs donnèrent naissance

à un royaume, puis à un duché de Bourgogne, dont fit presque

toujours partie le département de Saône-et-Loire, mais dont

l'histoire trouvera sa place plus spéciale dans notre notice

sur Dijon et la Côte-d'Or. L'importance des villes détermina

d'abord la division administrative du pays en pagi ou cantons,

qui devinrent autant de comtés plus ou moins indépendants quand

prévalut, sous la seconde race, l'organisation féodale dans

la France entière, et ne furent réunis à la couronne que successivement

et beaucoup plus tard. L'Autunois, le Mâconnais, le Châlonnais

et le Charolais eurent donc chacun pendant longtemps une existence

particulière, dont se compose l'ensemble des annales du département.

L'Autunois tira son nom de la ville d'Autun, autrefois Bibracte,

l'ancienne capitale des Éduens. Cette tribu, par haine des Allobroges

et des Arvernes, s'allia étroitement avec les Romains aussi

eut-elle des citoyens admis dans le sénat avant toutes les autres

peuplades gauloises.

La foi chrétienne fut apportée dans

cette contrée dès le IIème siècle par saint Andoche,

prêtre, et saint Thirse, diacre, qui, malgré la protection d'un

riche habitant de Saulieu nommé Faustus, souffrirent le martyre

à leur retour à Autun ; en même temps qu'un marchand du nom

de Félix qui leur avait donné asile. Tetricus, général romain,

s'étant fait reconnaître empereur, entraîna les Éduens dans

son parti. Claude vint le combattre, ravagea les campagnes,

incendia et pilla les villes. Constance et Constantin réparèrent

ces désastres le pays fut tranquille et prospère jusqu'à l'invasion

des barbares.

Les rapides progrès du christianisme dans l'Autunois

et l'influence de l'évêque dans la capitale donnèrent de bonne

heure une prépondérance marquée au pouvoir clérical. Sur quatre

bailliages dont la province était composée, un seul, celui de

Bourbon-Lancy devint une baronnie de quelque importance. Le

Mâconnais (pagus Matisconensis) des Éduens eut sous les Romains

les mêmes destinées que l'Autunois. Sa position sur les bords

de la Saône en faisait un centre d'approvisionnement on y fabriquait

aussi des instruments de guerre. Sous la seconde race, le Mâconnais

est possédé par des comtes qui rendent leurs domaines héréditaires,

et arrivent par leurs alliances jusqu'à la couronne ducale de

Bourgogne. C'était un comte du Mâconnais, cet Othon-Guillaume

auquel le roi Robert fut obligé de disputer devant un concile

et par les armes les deux Bourgognes et le comté de Nevers.

Sa descendance resta en possession du comté jusqu'en 1245, époque

à laquelle il fut cédé à saint Louis par la comtesse Alix. À

l'exception d'une courte période pendant laquelle Charles VII

l'aliéna à Philippe le Bon, le Mâconnais est demeuré depuis

annexé au domaine royal ; depuis saint Louis, il relevait du

parlement de Paris, et les privilèges municipaux accordés par

ce prince aux habitants des villes furent maintenus jusqu'à

la Révolution de 1789.

Le pouvoir épiscopal profita moins

encore de l'extinction des comtes du Mâconnais que de l'importance

acquise par la puissante abbaye de Cluny. Le couvent fournit

un grand nombre de prélats au siège de Mâcon aussi fût-il occupé,

le plus souvent, par des personnages d'un grand nom et d'une

haute position dont l'influence fut souveraine sur les destinées

de la province.

Le Châlonnais était aussi compris dans le

pays des Éduens; il en est question, ainsi que de sa capitale

Cabillonum (Chalon), dans César, Strabon et Ptolémée. C'était

un poste important des légions romaines ; une large chaussée

fut construite pour relier Autun à la Saône. La tradition populaire

donne les environs de Châlon pour théâtre à l'apparition de

la croix miraculeuse autour de laquelle Constantin put lire

« Tu vaincras par ce signe » In hoc signo vinces.

Après avoir été traversé et ravagé par Attila, le Châlonnais

devint le centre de la première monarchie burgonde. Chalon était

la capitale du roi Gontran, et Clovis II y convoqua une assemblée

nationale. La position du pays, qui le désigna dès les premières

invasions comme le passage le plus favorable de l'est au centre

de la France et du nord au midi, ne lui permit d'échapper à

aucun des envahissements que nos pères eurent à subir. Après

les Romains, les Germains, les Helvètes, les Huns et les Bourguignons,

vinrent les Sarrasins, et après eux les Normands.

Jamais

terre ne fut foulée par tant d'ennemis différents et comme si

ce n'eût point encore été assez, après tant d'assauts, de devenir

le théâtre des luttes entre les maisons de France et de Bourgogne,

il fallut encore que le Châlonnais payât tribut aux guerres

de religion et à toutes nos discordes civiles. Le premier comte

héréditaire du Châlonnais fut Théodoric 1er; c'est

seulement en 1247 que, par suite d'échange, le comté échut à

la maison de Bourgogne; il y est resté jusqu'à la réunion du

duché à la France.

Le premier apôtre du Châlonnais fut Saint

Marcel, prêtre attaché à saint Potin et venu de Lyon avec lui

il souffrit le martyre en 161, sous le règne de Vérus.

Pendant

la période féodale, le pouvoir de l'évêque sur le Châlonnais

fut plus nominal que réel les comtes se laissaient investir

par eux de leur titre, mais sans renoncer à agir ensuite au

gré de leur caprice ou selon leur intérêt, les ducs de Bourgogne

et les rois de France, trop haut placés pour recevoir l'investiture

du comté des mains de l'évêque de Chalon, leur laissèrent en

réalité un cercle d'action plus libre et moins restreint. Il

est juste d'ajouter que le pays ne s'en trouva pas plus mal.

Les Ambatri et les Brannovii occupaient le Charolais et vivaient

dans une étroite alliance avec les Éduens ; sous les Romains

et les Bourguignons, leurs ,destinées furent communes.

L'administration

franque constitua le Charolais en comté, qui sous la première

race dépendit du comté d'Autun, et de celui de Chalon sous la

seconde. All XIIIème siècle, Hugues IV, duc de Bourgogne,

ayant acquis le comté de Chalon et ses dépendances, le donna

en apanage à son second fils Jean, qui épousa l'héritière de

Bourbon. Une seule fille naquit de cette union on la maria à

Robert, comte de Clermont, fils de saint Louis ce prince et

trois générations de ses descendants possédèrent donc le Charolais,

mais comme fief relevant du duché de Bourgogne. En 1390, Philippe

le Hardi le racheta moyennant 60,000 francs d'or. Il demeura

plus d'un siècle dans la maison ducale, et l'estime qu'elle

faisait de cette possession est attestée par le titre de comte

du Charolais que portaient ordinairement les fils aînés des

ducs de Bourgogne. A la mort de Charles le Téméraire, en 1477,

le Charolais fut compris dans les dépouilles de l'ennemi vaincu

que Louis XI réunit à la France. Ses successeurs, Charles VIII

et Louis XII, restituèrent ce comté aux héritiers de Marie de

Bourgogne, il fut donc rendu, en 1493, à Philippe d'Autriche,

père de Charles-Quint, et resta dans la maison d'Espagne jusqu'en

1684, mais cette fois comme fief de la couronne de France, à

la charge de foi et hommage, et soumis à la juridiction française.

Le prétexte dont on usa pour mettre fin à cet état de choses

mérite d'être rapporté. En dehors des grands événements qui

décidèrent de ses destinées, les régions qui composent le département

de Saône-et-Loire eurent leur part dans toutes les épreuves

que traversa la France sans avoir été marqué par des luttes

aussi violentes que dans d'autres localités. L'établissement

des communes l'agita au XIIIème siècle. Au XIVème,

le pays fut décimé par la peste noire ; treize familles seulement

survécurent à Verdun-en-Châlonnais. Ce fut ensuite l'invasion

des Anglais sous la conduite du Prince Noir, et, quelques années

plus tard, les brigandages des Écorcheurs. Du Guesclin, en 1366,

les avait décidés à le suivre en Espagne dans l'espoir d'un

riche butin; mais ils revinrent quelques années après et ravagèrent

tout le Mâconnais.

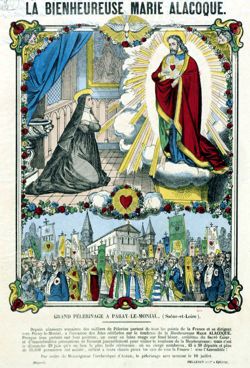

Nous les retrouvons, en 1438, en compagnie

de la peste et de la famine, dévastant le Charolais et les environs

de Paray-le-Monial, sous la conduite du fameux Antoine de Chabannes

; il fallut, pour en délivrer la contrée, que le comte de Fribourg,

gouverneur de la Bourgogne, convoquât la noblesse à une sorte

de croisade, les prisonniers mêmes ne furent point épargnés.

La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, les

luttes qui précédèrent la réunion du duché à la France eurent

presque continuellement pour théâtre ces contrées douées d'une

telle vitalité que quelques années de paix leur rendaient une

prospérité relative.

Les discussions religieuses agitaient

sourdement la France depuis plusieurs années, lorsque le massacre

de Vassy fit éclater la guerre civile. La noblesse de Bourgogne

était peu favorable aux protestants, mais ils avaient de nombreux

adhérents dans les villes.

En 1562, un fameux capitaine calviniste

nommé Ponsenac parcourut la Bresse et le Mâconnais à la tête

d'une troupe de six à sept mille hommes, saccageant, pillant,

brûlant les couvents et les églises. Le capitaine d'Entraigues

et deux de ses lieutenants, Jean-Jacques et Misery étaient maîtres

d'une partie de la province, quand leur marche fut arrêtée par

le maréchal de Tavannes.

Quelques années plus tard, en 1567,

1570 et 1576, c'est contre les Suisses et les reîtres des Deux-Ponts

qu'il faut se défendre; ces derniers avaient traversé Ia Loire

à Marcigny, au nombre de 25,000 environ. L'anarchie régna en

Bourgogne pendant tout le temps de la Ligue, et même après l'abjuration

de Henri IV et la bataille de Fontaine-Française ; en 1593,

un article du traité de Folembray accordait au duc de Mayenne

la ville de Chalon comme place de sûreté. Sous Louis XIII, la

révolte de Gaston d'Orléans, frère du roi, appela les Impériaux

en Bourgogne ; la courageuse et patriotique résistance des habitants

fit obstacle aux funestes progrès de l'invasion, qui échoua

définitivement devant l'héroïsme de Saint- Jean-de-Losne. Le

pays se ressentit peu des agitations de la Fronde quelques communes

seulement eurent à subir les exactions de soldats indisciplinés

et d'une bande de rebelles qui ne compta jamais plus de 500

hommes et que commandait un aventurier du nom de Poussin de

Longepierre.

Les règnes suivants ne furent signalés que par

d'utiles travaux et de magnifiques améliorations (1789).

Le grand Condé, ayant fait sa paix avec la cour de Saint-Germain,

réclama du roi d'Espagne des sommes considérables, prix de ses

services pendant la guerre contre la France pour rentrer dans

cette créance, il saisit le Charolais une procédure s'ensuivit

comme s'il se fût agi de la dette d'un marchand, ou tout au

moins d'une seigneurie ordinaire on plaida, et un arrêt intervint

qui adjugea le comté à la maison de Condé. C'est seulement en

1761 qu'il fut racheté par Louis XIV et réuni au domaine royal.

En 1814, à la chute du premier Empire, le département fut traversé

par les troupes autrichiennes. Chalon, qui n'avait qu'une garnison

de 200 hommes, n'en résista pas moins au général Bubna, et l'ennemi

ne s'en rendit maître qu'après un vif combat soutenu, le 4 février,

par les habitants. Sa vengeance s'exerça sur Autun qui fut durement

traitée, et sur le château de Martigny- sous-Saint-Symphorien

qui fut incendié.

En 1870, la situation pouvait paraître

plus périlleuse. Autun couvrant l'important établissement du

Creusot, dont le matériel et les puissantes ressources devaient

être un objectif pour les envahisseurs victorieux; ils firent,

en effet, dans les premiers jours de décembre, quelques démonstrations

hostiles mais Garibaldi y avait alors son quartier général,

où des forces imposantes avaient été réunies, pour appuyer les

opérations de l'armée de l'Est, commandée par le général Bourbaki

; l'ennemi s'en tint donc à quelques reconnaissances autour

de la ville, et prit sa direction vers le département de l'Yonne

et la Loire.

La Révolution de 1789, qui donna à la France

unité et liberté, avait été accueillie par le département de

Saône-et-Loire avec le plus grand enthousiasme. Les habitants

sont restés fidèles au culte de leurs principes. En 1792, comme

en 1814 et en 1870, la patrie menacée ne trouva dans aucune

province de plus dévoués défenseurs. Le sentiment de la nationalité

est aussi fortement empreint chez le citoyen des villes que

dans la population des campagnes. Les développements de l’industrie

et du commerce, le soin des intérêts privés n'ont altéré ni

comprimé dans ce département les élans généreux, les aspirations

enthousiastes qui caractérisent les fortes races et les grands

peuples.

Le département a été créé officiellement à la Révolution

française, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre

1789, à partir d'une partie de la province de Bourgogne. Les

états généraux du Charolais, réunis dans l'ancien couvent des

pères Blancs — revendu plus tard comme bien national — et libre

en tant que province indépendante réunie depuis peu à la couronne,

ont préféré installer la préfecture à Mâcon, plutôt qu'à Chalon-sur-Saône

; c'est ainsi que Mâcon est devenue le chef-lieu du département.

Macon

L'agglomération mâconnaise tire son origine

de l'établissement d'un oppidum et d’un port fluvial par le

peuple cette des Éduens. Elle est citée par Jules César au Ier

siècle av. J.-C.4. Connue alors sous le nom de Matiscone, la

ville se développe rapidement au cours des deux premiers siècles

de notre ère.

Au cours du IVème siècle, la ville

se fortifie. Au Moyen Âge, Mâcon est le chef-lieu d'un comté

rattaché au duché de Bourgogne, sis à l'extrémité du pont sur

la Saône menant aux domaines de Bresse du duché de Savoie. La

ville commandait l'accès à l'actuel Val Lamartinien, où l'extrémité

sud de la Côte de Bourgogne rejoint les premiers contreforts

des monts du Beaujolais, ouvrant la voie aux riches plaines

de la Loire.

En 1477, à la suite de la mort de Charles le

Téméraire, Louis XI confirme par lettres patentes les privilèges

de la ville et du comte de Mâcon.

En 1500, Mâcon est une

petite ville de 4 000 habitants environ, ville commerçante en

raison de sa situation sur les bords de la Saône, ville riche

de nombreuses églises et de monastères, ville fortifiée faisant

frontière entre la France et la Savoie. Les ordonnances de l'évêque

de Lyon François de Rohan en 1529, de l'évêque de Mâcon Louis

de Chantereau en 1530, du roi Henri II lui-même en 1551 dans

une lettre adressée à l'évêque de Mâcon sur l'inconduite des

religieux dans cette ville, sont des signes révélateurs de l'état

moral et spirituel d'un certain nombre d'ecclésiastiques à cette

époque. C'est en 1533 que les doctrines de Calvin sont répandues

à Mâcon par un ecclésiastique, Alexandre Canu, qui avait fait

un séjour à Neuchâtel et à Genève où il avait pris contact avec

Farel ami et disciple de Calvin. Ces doctrines furent favorablement

accueillies à Mâcon, surtout au début, dans les milieux bourgeois

et commerçants, ainsi que par certains membres du clergé. L'un

des plus anciens historiens de Bourgogne, le R. P. Fodéré a

écrit ceci :

« L'hérésie de Calvin ayant déjà pullulé

sourdement par dedans presque toutes les villes du Royaume,

depuis 1554, elle se glissa dans l'entendement des plus relevés

de Mâcon, lesquels néanmoins à ce commencement se tenaient secrets

; or, pour se bien instruire aux dogmes de cette nouvelle hérésie,

ils envoyaient souvent des plus capables d'entre eux à Genève.

»

Nous connaissons effectivement le nom d'un de ces

mâconnais, Antoine Bouvet, qui alla à l'Académie de Genève et

revint quelques années plus tard à Mâcon pour exercer les fonctions

de pasteur de la nouvelle Église. Les événements à Mâcon sont

complexes pendant toute cette période, le culte réformé sera

plusieurs fois supprimé puis restitué6.

Charles IX, venant

de Chalon, s’arrête le 3 juin 1564 dans la ville lors de son

tour de France royal (1564-1566), accompagné de la Cour et des

Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre,

les cardinaux de Bourbon et de Lorraine. La ville est stratégique

: c’est une porte d’entrée du royaume potentielle pour les Suisses

ou les mercenaires allemands dans le contexte des guerres de

religion. Il y est accueilli par la reine Jeanne de Navarre,

dite la « reine des Protestants », et mille cinq cents huguenots.

Du 14 au 21 septembre 1602, il y eut des pluies continuelles

dans la région : « La Saône déborda en septembre 1602 avec une

si grande inondation, que de mémoire d'homme on n'en avait jamais

vu de pareille8. Le faubourg Saint-Jean de Maiseau en fut plus

inondé que les autres et on y allait partout en bateau, même

au-delà des Tours des Carmes quoiqu'elles soient assez avancées

dans la ville. L'eau dégorgea en cet endroit-là par le vieux

fossé, avec tant de furie qu'elle faisait plus de bruit qu'une

écluse de moulin. »10.

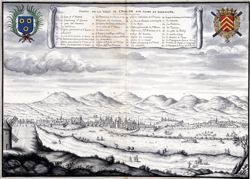

Chalon-sur-Saône

L'origine de Chalon remonte aux temps

les plus reculés. Lors de la conquête des Gaules par les Romains,

la situation avantageuse de cette ville détermina César à y

former des magasins de grains à l'usage des troupes cantonnées

dans cette contrée. Auguste la visita lors de son passage dans

les Gaules mais le véritable bienfaiteur de Chalon, ou plutôt

de toute la Bourgogne fut l'empereur Probus, qui introduisit

la culture de la vigne sur les coteaux voisins la naturalisa

peu à peu dans le pays, et le dota ainsi d'une source inépuisable

de richesse. Constantin le Grand s'y arrêta avec ses légions

l'an 312 de l'ère chrétienne, lorsqu'il se rendait à Rome pour

combattre Maxence.

Cette ville a été ruinée plusieurs fois.

Les Germains la pillèrent et y mirent le feu, vers 264. Attila

s'en empara, après une vigoureuse résistance, et y mit le feu

en 451.

Elle tomba ensuite au pouvoir des rois

mérovingiens. Chrame la prit et la dévasta mais Childebert la

reconstruisit et lui rendit quelque importance. Les Sarrasins,

sous la conduite d'Abdérame, la saccagèrent en 732. Trente ans

après, Waifre, duc d'Aquitaine la ravagea. Elle fut rétablie

par Charlemagne qui y tint un concile où il recommanda le soin

de l'instruction publique et l'amour des sciences ; mais, après

la mort de ce monarque, la barbarie y reprit son empire. Lothaire

la saccagea en 834, y mit le feu, et y commit une atrocité révoltante

pour assouvir la haine qu'il portait aux fils du comte de Toulouse,

il fit saisir leur sœur, la belle et vertueuse Gerberge, admirée

par sa douceur et ses vertus, la fit traîner par les cheveux

sur le pont, où il la fit clouer dans un tonneau et précipiter

dans la Saône!

Les rois de France avaient un palais dans

cette ville au IXème siècle. Les Hongrois s'emparèrent

de Chalon en 937; et les grandes compagnies d'Écorcheurs, en1365,y

causèrent de nouveaux malheurs.

En1273, Édouard Ier, roi d'Angleterre,

à son retour de la Palestine, fut invité par le comte de Chalon-sur-Saône

à un tournoi que ce seigneur voulait donner en l'honneur des

guerriers revenant de la terre sainte. Édouard accepta, encore

que le pape lui adressât de pressantes exhortations de s'en

abstenir. Des hérauts d'armes annoncèrent alors dans toute la

Bourgogne que le roi d'Angleterre, avec les chevaliers qui l'avaient

accompagné en Palestine, tiendrait un pas d'armes contre tous

venants, Afin de s'y présenter avec plus d'honneur , Édouard

invita les chevaliers et les archers d'Angleterre qui voudraient

partager la fortune de leur jeune roi à se hâter de se rendre

le Bourgogne. Quand il entra dans champ clos il avait mille

Anglais sous ses ordres, et le comte de Chalon avait près du

double de soldats. Une jalousie nationale avait succédé au désir

primitif de fêter les pèlerins. Après qu' Edouard eut remporté

les honneurs du combat sur les comtes et les barons qui joutèrent

avec lui, les fantassins des deux nations s'attaquèrent à outrance;

mais l'avantage devait rester aux Anglais, chez qui le peuple

était exercé aux armes, tandis qu'en France la noblesse ne permettait

guère aux roturiers de développer leur bravoure. Les Anglais,

dit Matthieu de Westminster, s'abandonnant à leur colère, tuèrent

un très-grand nombre de Français, et comme c'étaient des gens

de condition vile on se souciât fort peu de leur mort; car c'était

des fantassins désarmés qui ne songeaient qu’à leur butin. Le

champs clos fut couvert de mort, et ce tournoi fut désigné par

le nom de la petite guerre de Chalon.

Chafon fut exposé à

de grands malheurs pendant les guerres civiles du XV et du XVIème

siècle; ils furent tels, dit un historien qu'ils eussent dû

être écrits en lettres de feu et de sang. Le comte de Fribourg

ayant rassemblé la noblesse de la province à Chalon, en tailla

en pièces une partie, et fit périr le reste par la main du bourreau

la Saône était si pleine de leurs corps, que les pêcheurs, au

rapport d'Olivier de la Marche, au lieu de poissons les tiraient

bien souvent deux à deux ou trois à trois, liés et accouplés

avec des cordes.

Chalon embrassa le parti de la Ligue, Mayenne

s'y retira en 1588,et en confia le commandement au seigneur

de l'Artusie qui feignit de vouloir livrer la place au maréchal

d'Aumont, auquel il extorqua 10 000 écus. Théodore de Rissy,

gouverneur de Verdun, se vengea de cette perfidie en faisant

tomber deux fois les Chalonnais dans une embuscade. Par représailles

l'Artusie pilla le château et ravagea les terres de l'évêque

Ponthus de Thyard qui, détestant ta rébellion de ses diocésains

s'était retiré à Bragny. Lors de la trêve de1595, Chalon, Seurre

et Soissons furent accordées au duc de Mayenne pour villes de

sûreté. Cette ville est dans une situation agréable, au milieu

d'une vaste plaine couverte de prairies, de champs fertiles,

de vignes et de taillis, sur la rive droite de la Saône et à

l'embouchure du canal du Centre, qui joint la Loire à Digoin.

Elle est avantageusement placée pour le commerce et généralement

bien bâtie: la partie située sur le bord de la rivière, le long

de laquelle règne un for beau quai, offre surtout un aspect

agréable et fort animé. Cependant, on n'y trouve aucun édifice

que l'on puisse citer pour sa grandeur et son architecture,

mai seulement quelques maisons particulières remarquables par

leur élégance. L'un des faubourgs, celui de St-Laurent, est

bâti sur la rive gauche de la Saône, que l'on traverse sur un

grand et beau pont de pierre, de style ancien, formé de cinq

arches hardies ; les piles sont garnies de contreforts surmontés

de lourds obélisques qui s'élèvent de plusieurs mètres au-dessus

des parapets et forment une décoration singulière.

La ville

de Chalon s'est considérablement accrue pendant la guerre continentale

ce qu'elle dut principalement à sa portion-sur le canal du Centre.

Lors de la déplorable invasion étrangère en 1814,ses habitants

montrèrent le plus grand courage, et coopérèrent activement

à la défense du territoire ; ils rompirent deux arches du pont

sur la Saône, et tinrent en échec, pendant vingt jours une division

autrichienne qu'ils empêchèrent de passer cette rivière. Pour

les récompenser de cette belle conduite, l'empereur leur fit

don de quatre pièces d'artillerie, qu'on leur retira sous la

restauration, qu'on leur rendit après la révolution de 1830,et

qui maintenant sont devenues inutiles depuis le licenciement

de la garde nationale.

Autun

C'est sous le règne de l'empereur romain

Auguste (-27/14) qu'a été fondée la cité d'Autun : son nom antique,

Augustodunum, signifie la forteresse d'Auguste. Auguste avait

la volonté de créer une grande cité en Gaule qui montrerait

la puissance romaine. Augustodunum fut donc doté de splendides

monuments qui font aujourd'hui encore sa renommée.

La

création d'Autun attira les populations environnantes et notamment

les habitants de Bibracte, l'oppidum éduen, qui tomba peu à

peu dans l'oubli.

La

création d'Autun attira les populations environnantes et notamment

les habitants de Bibracte, l'oppidum éduen, qui tomba peu à

peu dans l'oubli.

Autun fut célèbre pour son école de rhétorique,

dont les premiers à avoir apporté les lettres à Trèves furent

les panégyristes, professeurs de rhétorique venant des écoles

d'Autun, Bordeaux, Rome et de Trèves même. Dans les discours

de 197 à 312, cinq sont composés à Autun. En 107 déjà cette

école de philosophie et de rhétorique d'Autun attire des étudiants

de tout l'Empire. Le poème de 148 hexamètres, est écrit par

un rhéteur de la fameuse école de rhétorique qui florissait

à Autun à l'époque de Constantin.

Prise par Julius Sacrovir

en l'an 21, elle fut le foyer de la révolte de ce Gaulois .

Au IIIe siècle, elle fut assiégée pendant sept mois, prise et

détruite par l'usurpateur Victorinus en 270 ; puis rebâtie dans

le siècle suivant par Constantin. Léger né vers 616 et décédé

en 678, était évêque d'Autun. Il fut torturé à Lucheux (Somme)

sur l'ordre du maire du palais Ébroïn, qui le fit ensuite assassiner.

La ville fut saccagée par les Sarrasins

du général Ambiza le 22 août 725, et suite à ce désastre, quelques

années plus tard en 733, Charles Martel la confie à Théodoric

Ier (708 - 755?), petit-fils de Bernarius, fondateur de la lignée

des Thierry comtes d'Autun, dont Thierry II d’Autun (748-804)

est frère du célèbre Guillaume de Gellone (751-28 mai 812).

Elle est à nouveau saccagée par les Normands en 888. Elle

fut depuis le Xème siècle le chef-lieu d'un comté

dépendant du duché de Bourgogne.

Au Moyen Âge, la ville

devient un important lieu de pèlerinage, et se voit dotée d'une

nouvelle cathédrale en plus de la Cathédrale Saint Nazaire d'Autun.

On venait y vénérer les reliques supposées de Lazare d'Aix,

non pas celles de Saint Lazare de Béthanie, celui de la Bible,

mais celles d'un évêque d'Aix-en-Provence du Vème

siècle ; ce dernier avait participé à l'évangélisation de la

Provence et avait été décapité sous le règne de Domitien, en

l'an 94. Le culte de Lazare d'Aix, dit aussi saint Lazare à

Autun au XIIème siècle répondait certainement à celui

de Marie-Madeleine présent à Vézelay. La cathédrale Saint-Lazare

(1120), église romane de type clunisien, est célèbre, grâce

à son tympan sculpté avec beaucoup de détails représentant le

jugement dernier et signé de l'artiste Gislebert. Ce portail

magistral doit aux chanoines d'Autun sa préservation exceptionnelle.

Les causes d'appel de la cour du Duc de Bourgogne, reconnaisent

que l'Abbaye de Saint-Martin d'Autun, possède d'ancienneté,

la haute, moyenne et basse justice sur la terre de "Chanchauvain

" aujourd'hui Champ-Chanoux et qui a appartenu aussi au Prieuré

de Chanchanoux, au finage de Saint-Eugène.

C'est le 13 juillet

1463, que les habitants de Saint-Martin et de Saint-Pantaléon

reçurent leurs lettres d'affranchissement de l'Abbé de l'Abbaye

de Saint-Martin d'Autun.

En 1788, Talleyrand devient évêque

d'Autun. Il fut élu député du clergé pour les États généraux

de 1789. Il prononça un vibrant discours en 1789 pour se faire

connaître, car il n'était venu qu'une fois auparavant.

Au

cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale

(1792-1795), la commune porta provisoirement le nom de Bibracte.

Le lycée du XVIIème siècle tient une place importante

dans l'histoire de la ville et même de la France puisque Napoléon

Bonaparte, qui lui a donné son nom actuel, ainsi que ses frères

Joseph et Lucien y ont fait leurs études. Ce lycée continue

de fonctionner de nos jours.

Charolles

l'époque carolingienne, le site est le

siège d'une vicomté dépendant d'Autun. Au Xe siècle, le lieu

est rattaché au comté de Chalon. En 1166, le comte rend hommage

au roi Louis VII tout en se reconnaissant vassal du duc de Bourgogne.

En 1237, la forteresse entre dans le domaine ducal lors de l'achat

du comté de Chalon par Hugues IV avec établissement d'un bailli.

En 1277, Charolles devient la capitale et le siège des états

particuliers du comté de Charolais ; le comté regroupe six châtellenies

et est inféodé à Béatrice de Bourgogne, nièce de Robert II de

Bourgogne.

En 1301, la ville reçoit sa charte de Robert

de Clermont, époux de Béatrice de Bourgogne7. En 1316, le lieu

est érigé en Comté7. En 1327, par mariage, la ville et le comté

passent à la maison d'Armagnac en la personne de Jean Ier d'Armagnac.

En 1391, Bernard VII d'Armagnac, petit-fils du précédent, ayant

de pressants besoins d'argent, vend le comté à Philippe II de

Bourgogne et la ville devient à nouveau le chef-lieu d'un bailliage.

En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, le comté est

rattaché au royaume de France7. La ville comme le comté, extrêmement

fidèles à la maison de Bourgogne, sont gravement malmenés par

les troupes de Louis XI qui sont obligées de faire le siège

de toutes les places fortes du Charolais et d'en tuer les habitants,

enfants, femmes vieillards et hommes périssent défenestrés,

incendiés dans leur château, jetés dans les puits, ou écorchés

vifs. Louis XI n'en peut rien faire et décide de le rendre à

Marie de Bourgogne, femme de Maximilien Ier du Saint-Empire

non sans l'avoir parfaitement ravagé afin qu'il ne puisse servir

de base militaire à l'Empereur. De 1493 à 1684, Charolles est

restitué à la maison d'Autriche7 et les rois d'Espagne de cette

maison.

En 1684, le prince, Louis II de Bourbon-Condé se

voit attribuer le comté en paiement des dettes contractées par

les Habsbourg. En 1751, la ville est rattaché aux États de Bourgogne.

À la mort de Charles de Bourbon (1700-1760). Ce Comtes de Charolais

qui s'était rendu odieux par ses frasques, et demeurait, un

temps, à Charolles, son fief. La ville retiendra qu'il s'amusait

à tirer sur les couvreurs qui réparaient les toits. À la suite

d'un meurtre sans raison apparente, commis au pistolet. Louis

XV de France par son tuteur Le Régent lui accorda sa grace en

ces termes:"Mon cousin je vous accorde votre grâce, en même

temps que je signe celle, de celui qui vous tuera." À sa mort,

le comté passait à sa sœur, fille de Louis III de Bourbon-Condé.

En 1771, Louis XV achète le comté à Mlle de Charolais et le

réunit définitivement à la couronne7.

Charolles était, à

la veille de la Révolution, la 14e ville de la grande roue des

États de Bourgogne, siège du bailliage royal de Charolles, de

la maréchaussée et prévôté, du grenier à sel et de la subdélégation

de Charolles. Elle comprenait en outre une église collégiale

(l’église Saint-Nizier, composée théoriquement d’un Primicier-curé,

d’un sacristain et de dix chanoines (en fait de trois chanoines),

le prieuré de la Madeleine, un couvent de Picpus, de Clarisses

et de Visitandines, un collège et un hôpital général.

Louhans

Des traces d’occupation attestent d’une présence humaine à Louhans depuis le néolithique. L’endroit : une plaine entourée d’eau était il est vrai propice à la vie. Le nom Louhans viendrait d’ailleurs de Loewing ou de Loebing qui signifie lieu agréable entouré d’eau. Louhans apparaît pour la première fois dans des écrits sous le nom de villa Lovincum en 879 lorsque le roi Louis le Bègue en fait cadeau aux moines de St Philibert de Tournus. Ceux-ci installent un port du sel afin de taxer le commerce du sel qui descend des monts du Jura. Les puissants seigneurs des environs s’intéressent alors à Louhans qui de zone marécageuse commence à se développer en une bourgade commerçante, idéalement placée sur les axes de communication routiers et fluviaux. La ville se développe autour de la grande rue ceinte d’un rempart en brique pour la protéger notamment des attaques des francs-comtois. Le blason est fait de deux clés qui symbolisent les deux portes de la ville aux extrémités de la grande rue. A ces deux clés vient s’ajouter à l’accession au trône d’Henri IV, une fleur de lys dorée offerte par celui-ci pour remercier les Louhannais de ne pas avoir soutenu les Ligueurs qui ne voulaient pas d’un roi protestant. Les seigneurs d’Antigny de Vienne installent leur château au plus près du rempart (sur l’actuelle place de la libération) et s’autoproclament seigneurs de Louhans. Ils dotent en1269 la ville d’une charte de franchise qui instaure notamment le marché hebdomadaire du lundi. Les remparts et le château subissant de nombreux assauts au cours des XVème et XVIème siècles déclinèrent. Aujourd’hui les tours St Pierre et St Paul sont les seuls vestiges de ces fortifications.