Histoire de la Seine Maritime

Le territoire que comprend aujourd'hui

le département de la Seine-Inférieure était habité, à l'époque

de.la conquête des Gaules, par deux populations distinctes les

Véliocasses dont la capitale était Rotomagus (Rouen), et les

Calètes, qui occupaient la partie nord-ouest du département

(ancien pays de Caux). Caletum, capitale de ces derniers, prit,

en l'honneur de Jules César, le nom de Juliubona (aujourd'hui

Lillebonne). Colonisé par les Romains, qui y bâtirent des villes

et y creusèrent des ports, compris dans la seconde Lyonnaise,

ce peuple reçut, dès le IIIème siècle, la foi chrétienne

qui lui fut apportée par saint Nicaise, disciple de saint Denis.

Après avoir vécu tranquille sous la domination romaine, il se

révolta, ainsi que l'Armorique (Bretagne), en l'an 408 les contrées

insurgées se constituèrent en république et furent gouvernées

par des magistrats élus jusqu'à la conquête du pays par Clovis.

Pendant cette première période de notre histoire, la Normandie

fait partie de la Neustrie, qui comprenait tout le territoire

occidental de la France, entre la Bretagne, la Bourgogne et

l'Austrasie. Au milieu des querelles sanglantes qui remplissent

l'histoire des successeurs de Clovis, la Neustrie eut sa part

de crimes et de calamités. Sigebert, roi d'Austrasie, excité

par sa femme Brunehaut, enlève à son frère Chilpéric la plus

grande partie de son royaume, Rouen et la Neustrie.

Chilpéric est contraint de se réfugier

dans Tournay ; désespéré, il semble attendre, dans une sorte

d'impassibilité farouche, que sa ruine se consomme mais, moins

prompte à se décourager, sa femme Frédégonde fait venir deux

jeunes guerriers francs elle leur peint les malheurs de la famille

royale, les attendrit, les anime encore en leur faisant boire

des liqueurs enivrantes, et leur fait jurer de tuer Sigebert.

Les deux guerriers partent pour la Neustrie, se présentent devant

Sigebert le poignardent et tombent eux-mêmes percés de coups.

Délivré de son frère, Chilpéric rentre vainqueur à Paris ; il

y trouve la reine Brunehaut, qu'il exile à Rouen. Mais la veuve

de Sigebert avait réussi à inspirer une passion violente au

fils même de Chilpéric, Mérovée. Celui-ci s'échappe, va la rejoindre

à Rouen, l'épouse et fait bénir cette union par l'évêque de

Rouen, Prétextat, qui, parrain du jeune prince, lui portait

une affection paternelle. Furieux, Chilpéric atteint les coupables,

les sépare ; Brunehaut retourne en Austrasie ; quant à Mérovée,

enfermé dans un monastère, il réussit à s'évader et erre quelque

temps d'asile en asile. Enfin, se voyant près de tomber entre

les mains de sa marâtre Frédégonde et de son père animé par

elle, il se fait donner la mort par un de ses amis.

Cependant

l'affection que l'évêque de Rouen avait témoignée à son pupille

avait profondément irrité Chilpéric et Frédégonde. Prétextat

est exilé à Jersey, une des créatures de Frédégonde, Mesantius,

est promu à sa place à la dignité épiscopale ; quelques années

après, Chilpéric meurt, et Prétextat est rétabli. Frédégonde,

outrée de fureur, fait assassiner le vieil évêque au pied des

autels, pendant le service divin, par un serf de l'Église de

Rouen. La mémoire de Prétextat resta chère au peuple de Rouen

et l'Église l'honore comme un saint.

Mésantius remonte sur

le siège épiscopal toujours en butte à la haine et au mépris

des Neustriens. La chaire épiscopale fut, après lui., occupée

par deux saints, saint Romain et saint Ouen, dont l'ardente

piété réussit à détruire, dans ces contrées, les derniers vestiges

du paganisme. Saint Ouen fonda les deux fameuses abbayes de

Saint-Wandrille et de Jumièges et s'efforça de propager l'étude

des lettres chrétiennes ; mais, après lui, la Neustrie, abandonnée

aux exactions des seigneurs, aux invasions des pirates du Nord,

ne respira un moment que sous le règne de Charlemagne.

L'anarchie

sanglante qui désola l'empire des Francs après la mort du grand

empereur allait la livrer de nouveau aux envahissements des

hommes du Nord, aux Northamans ou Normands qui devaient lui

donner sa dénomination définitive. Le sol antique de la Gaule

avait été envahi par des races barbares, d'origine et de mœurs

diverses mais les invasions des Normands eurent, pour la France,

un caractère étrange et inattendu. Les vikings normands faisaient

un genre de guerre tout nouveau et qui aurait déconcerté les

mesures les mieux prises contre une agression ordinaire. Leurs

flottes de bateaux à rames et à voiles entraient par l'embouchure

des fleuves et les remontaient souvent jusqu'à leur source,

jetant alternativement, sur les deux rives, des bandes de pillards

intrépides et disciplinés. Lorsqu'un pont ou quelque autre obstacle

arrêtait cette navigation, les équipages tiraient leurs navires

à sec, les démontaient et les charriaient jusqu'à ce qu'ils

eussent dépassé l'obstacle. Des fleuves, ils passaient dans

les rivières, et puis d'une rivière dans l'autre, s'emparant

de toutes les grandes iles, qu'ils fortifiaient pour en faire

leurs quartiers d'hiver et y déposer, sous des cabanes rangées

en files, leur butin et leurs captifs. Attaquant ainsi à l'improviste

et lorsqu'ils étaient prévenus, faisant retraite avec une extrême

facilité, ils parvinrent à dévaster des contrées entières, au

point que, selon l'expression des contemporains, on n'y entendait

plus un chien aboyer. Les châteaux et les lieux forts étaient

le seul refuge contre eux mais, à cette première époque de leurs

irruptions, il y en avait peu, et les murs mêmes des anciennes

villes romaines tombaient en ruine. Pendant que les riches seigneurs

de terres flanquaient leurs manoirs de tours crènelées et les

entouraient de fossés profonds, les habitants, du plat pays

émigraient en masse de leurs villages, et allaient à la forêt

voisine camper sous des huttes défendues par des abatis et des

palissades. Mal protégés par les rois, les ducs et les comtes

du pays, qui souvent traitaient avec l'ennemi pour eux seuls

et aux dépens des pauvres, les paysans s'animaient quelquefois

d'une bravoure désespérée, et, avec de simples bâtons, ils affrontaient

les haches des Normands. D'autres fois, voyant toute résistance

inutile, abattus et démoralisés, ils renonçaient à leur baptême

pour détourner la fureur des païens, et, en signe de leur initiation

au culte des dieux du Nord, ils mangeaient de la chair d'un

cheval immolé en sacrifice. Cette apostasie ne fut point rare

dans les lieux les plus exposés au débarquement des pirates

; leurs bandes mêmes se recrutèrent de gens qui avaient tout

perdu par leurs ravages ; et d'anciens historiens assurent que

le fameux roi de mer Hastings était fils d'un laboureur des

environs de Troyes. Brulée une première fois, en 841, par ces

pirates, qui remontaient le cours de la Seine, pillant et ravageant

tous les riverains, Rouen les voit s'établir dans ses murs en

845, puis se retirer.

Mais, après ces courses rapides, vint

la grande invasion, celle de 896. Roll ou Rollon, banni de la

Norvège ; sa patrie, réunit autour de lui de hardis compagnons

résolus à suivre tous les hasards de sa fortune. Avec une flotte

nombreuse, il entre dans la Seine, qu'il remonte jusqu'à Jumièges,

à cinq lieues de Rouen. Aucune armée ne se présente pour leur

disputer l'entrée du pays. Le prince qui régnait alors était

Charles le Simple faible d'esprit et de cœur. Au milieu de l'épouvante

générale, seul l'archevêque de Rouen ose ne pas désespérer du

salut de la : ville il se rend au camp des Normands et offre

à Rollon l'entrée de Rouen à la condition qu'il ne sera fait

aucun mal aux habitants. Rollon accepte ; Rouen devient sa place

d'armes, le centre de ses entreprises. Après en avoir pris possession,

il remonte la Seine jusqu'à l'embouchure de l'Eure, et là, établis

dans un camp fortifié, les Normands attendent l'arrivée de l'armée

que Charles réunissait enfin contre eux. Dans cette armée se

trouvait un païen converti le Norvégien Hastings ; connaissant

l'énergie sauvage de ses anciens compatriotes, il donne le conseil

de ne point tenter de forcer leurs retranchements « Voilà un

conseil de traitre, » s'écrie un seigneur français. Hastings,

indigné, quitte aussitôt le camp. La bataille s'engage ; les

Normands sont vainqueurs, et le duc de France, chef de l'armée

française Regnauld, périt de la main d'un pêcheur de Rouen,

qui avait suivi l'armée des envahisseurs. Rollon poursuit sa

marche victorieuse jusqu'à Paris, qu'il assiège inutilement.

Forcé de reculer, il se rabat sur Bayeux, dont le comte est

tué ; la beauté de la fille du comte, Popa, touche le cœur du

chef normand, qui l'épouse. Après avoir pris Évreux, Rollon

échoue devant Chartres. Néanmoins, la terreur que les Normands

inspirent est si grande, que le cri général impose à Charles

le Simple la nécessité de traiter avec ces pirates. La paix

est conclue à Saint-Clair-sur-Epte, en 912. Rollon et ses principaux

compagnons consentent à embrasser la foi chrétienne, à condition

qu'on leur cèdera les contrées maritimes, avec Rouen et ses

dépendances. On raconte qu'après la cérémonie, où Rollon jura

foi et hommage au roi de France, on voulut exiger de lui qu'il

s'agenouillât, selon l'usage, devant le roi et lui baisât le

pied. « Jamais je ne m'agenouillerai devant un homme, » dit

Rollon ; puis, les seigneurs français insistant, le Normand

fit signe à un de ses gens de venir baiser à sa place le pied

du roi. Le soldat se baisse, saisit le pied, puis, le relevant

vivement comme s'il eût voulu le porter à sa bouche, jeta le

roi à la renversé, aux grands éclats de rire de tous ses compagnons.

Dès lors, l'histoire des envahisseurs devint l'histoire même

du pays auquel ils ont donné leur nom. Ils se partagèrent le

pays, les anciens propriétaires furent dépossédés ou contraints

de tenir leurs domaines à ferme ou en vasselage ; mais le calme

dont jouit enfin le pays, sous la domination ferme et intelligente

de Rollon, le dédommagea un peu des malheurs de sa condition

nouvelle ; en quelques années, les terres furent défrichées

; les villes, les églises, les monastères et les châteaux sortirent

de leurs ruines. Longtemps après la mort de Rollon, le nom de

ce chef de pirates resta célèbre en Normandie, comme celui de

l'ennemi le plus acharné des larrons et du plus grand justicier

de son siècle. Guillaume 1er, fils de Rollon, recula

les limites de son duché, vainquit une armée de rebelles normands,

aux portes mêmes de Rouen, dans une prairie qui a conservé depuis

le nom de pré de la Bataille, et mourut assassiné par trahison,

dans une conférence où l'avait attiré Arnould, comte de Flandre.

Ce duc, ainsi que ses successeurs, Richard 1er et

Richard II, se distingua par une vive piétée et par sa libéralité

envers l'Église ; les moines normands, seuls historiens de cette

époque, en ont récompensé ces princes par les éloges les plus

magnifiques.

Sous Richard Il, les paysans, écrasés

d'impôts, tourmentés par les nouveaux dominateurs, formèrent

un vaste complot pour secouer le joug de leurs tyrans. Ils choisirent

des délégués qui se réunissaient en une assemblée générale et

communiquaient ensuite à chaque village le résultat des délibérations.

Raoul, oncle de Richard II encore enfant, fut informé de ces

assemblées secrètes et du lieu où elles se tenaient ; il fond

avec ses chevaliers sur ces paysans sans armes et les supplices

les plus atroces furent infligés à ces malheureux, ainsi qu'à

tous ceux qui avaient comme eux nourri l'espoir de reconquérir

leur liberté.

Sous Richard III et son frère Robert le Diable,

l'histoire intérieure de la Normandie ne présente rien de remarquable

mais c'est à cette époque que des aventuriers normands, sous

la conduite des fils de Tancrède de Hauteville, étonnèrent le

midi de l'Europe par l'éclat de leurs faits d'armes, et conquirent

Naples et la Sicile. Les habitudes et le caractère des Normands,

à cette époque héroïque de leur histoire, ont été dépeints par

Michelet dans son Histoire de France, avec la vivacité pittoresque

qu'on lui connait. Les historiens de la conquête d'Angleterre

et de Sicile se sont plu à représenter leurs Normands sous les

formes et la taille colossale des héros de chevalerie.

En

Italie, un d'eux tue d'un coup de poing le cheval de l'envoyé

grec. En Sicile, Roger, combattant cinquante mille fantassins

avec cent trente chevaliers, est renversé sous son cheval, mais

se dégage seul, et rapporte encore la selle. Les ennemis des

Normands, sans nier leur valeur, ne leur attribuent point ces

forces surnaturelles.

Les Allemands, qui les combattirent

en Italie, se moquaient de leur petite taille. Dans leur guerre

contre les Grecs et les Vénitiens, ces descendants de Rollon

et d'Hastings se montrent peu marins et fort effrayés des tempêtes

de l'Adriatique. Mélange d'audace et de ruse, conquérants et

chicaneurs comme les anciens Romains, scribes et chevaliers,

rasés comme les prêtres et bons amis des prêtres (au moins pour

commencer) ; ils firent leur fortune par l'Église et malgré

l'Église. La lance y fit, mais aussi la lance de Judas, comme

parle Dante. Le héros de cette race, c'est Robert l'Avisé. La

Normandie était petite, et la police y était trop bonne pour

qu'ils pussent butiner grand-chose les uns sur les autres. Il

leur fallut donc aller, comme ils disaient, gagner par l'Europe.

Mais l'Europe féodale, hérissée de châteaux, n'était pas au

XIème siècle facile à parcourir. Ce n'était plus

le temps où les petits chevaux des Hongrois galopaient jusqu'au

Tibre, jusqu'à la Provence. Chaque passe des fleuves, chaque

poste dominant avait sa tour ; à chaque défilé on voyait descendre

de la montagne quelque homme d'armes avec ses varlets et ses

dogues, qui demandait péage ou bataille ; il visitait le petit

bagage du voyageur, prenait part, quelquefois prenait tout,

et l'homme par-dessus. Il n'y avait donc pas beaucoup à gagner

en voyageant ainsi. Nos Normands s'y prenaient mieux. Ils se

mettaient plusieurs ensembles bien montés, bien armés, mais

de plus affublés en pèlerins de bourdons et de coquilles ils

prenaient même volontiers quelque moine avec eux. Alors, à qui

eût voulu les arrêter ils auraient répondu doucement, avec leur

accent trainant et nasillard, qu'ils étaient de pauvres pèlerins,

qu'ils s'en allaient au Mont- Cassin, au saint sépulcre, à Saint-Jacques

de Compostelle on respectait d'ordinaire une dévotion si bien

armée.

Le fait est qu'ils aimaient ces lointains

pèlerinages il n'y avait pas d'autre moyen d'échapper à l'ennui

du manoir. Et puis c'étaient des routes fréquentées ; il y avait

de bons coups à faire sur le chemin, et l'absolution au bout

du voyage. Tout au moins, comme ces pèlerinages étaient aussi

des foires, on pouvait faire un peu de commerce, et gagner plus

de cent pour cent en faisant son salut. Le meilleur négoce était

celui des reliques on rapportait une dent de saint Georges,

un cheveu de la Vierge. On trouvait à s'en défaire à grand profit

; il y avait toujours quelque évêque qui voulait achalander

son église, quelque prince prudent qui n'était pas fâché à tout

évènement d'avoir en bataille quelque relique sous sa cuirasse.

»

Le successeur de Robert le Diable, son bâtard Guillaume,

allait illustrer le nom normand par la conquête de l'Angleterre.

Il appuyait ses prétentions au trône de la Grande-Bretagne sur

un testament que le feu roi des Anglo-Saxons, Édouard, aurait

fait en sa faveur sur le don que le pape Alexandre II faisait

de ce royaume aux Normands, fils si dévoués de l'Église ; enfin,

sur une nombreuse armée, composée d'aventuriers de toutes nations,

qu'attirait l'espoir du pillage et des conquêtes. La victoire

d'Hastings en 1066 leur livra l'Angleterre. Le roi des Anglo-Saxons,

l'intrépide Harold, y fut tué.

Guillaume le Conquérant imposa

les lois et la langue normandes à son nouveau royaume, qu'il

partagea en fiefs au profit de ses compagnons. Guillaume, depuis

cette conquête, séjourna alternativement en Normandie, où il

eut à réprimer la rébellion de son fils Robert, appuyée par

de nombreux mécontents, et en Angleterre, où l'appelaient des

révoltes continuelles, excitées par la tyrannie sanguinaire

des nouveaux conquérants. Ces atrocités contribuèrent à enrichir

le clergé de Normandie. Les seigneurs de Normandie se sentaient

parfois des remords en songeant aux crimes de toute sorte qu'ils

avaient commis en Angleterre ; les évêques décidèrent qu'ils

devaient s'en délivrer par la pénitence ou par des aumônes faites

aux églises les conquérants, enrichis par le pillage et les

massacres, préférèrent en général ce dernier genre d'absolution.

C'est de cette époque que date la construction des plus riches

églises de Normandie. Les États de Guillaume le Conquérant furent,

à sa mort, partagés entre ses trois fils Robert Courte-Heuse

eut la Normandie; Guillaume le Roux, l'Angleterre, et Henri

le comté de Mortain. C'est ici que finit l'époque héroïque de

la Normandie.

C'est de cette époque que date la construction des plus riches

églises de Normandie. Les États de Guillaume le Conquérant furent,

à sa mort, partagés entre ses trois fils Robert Courte-Heuse

eut la Normandie; Guillaume le Roux, l'Angleterre, et Henri

le comté de Mortain. C'est ici que finit l'époque héroïque de

la Normandie.

Robert Courte-Heuse, prince faible et débauché,

vit son pouvoir souvent menacé par la révolte de ses vassaux.

En 1096, il partit pour la croisade. L'un de ses frères, Guillaume

le Roux étant mort, le troisième fils du Conquérant, Henri Beau-Clerc,

profita de l'absence de son frère ainé pour s'emparer de la

couronne d'Angleterre et du duché de Normandie Robert Courte-Heuse,

à son retour, ayant tenté de reconquérir par les armes ce que

l'usurpation lui avait enlevé, fut fait prisonnier par son frère,

qui l'enferma dans un château du pays de Galles, après lui avoir

crevé les-yeux. Robert languit pendant trente ans dans cette

prison, se consolant de sa captivité en composant des poésies,

dont quelques-unes nous ont été conservées. Henri Beau-Clerc

réprima énergiquement l'insolence de ses vassaux. Ceux-ci lui

suscitèrent un compétiteur dans la personne du jeune fils de

Robert Courte-Heuse, Guillaume Clyton, et appelèrent à leur

aide le roi de France, Louis le Gros. Mais Henri vainquit ces

confédérés à Brenneville, ou plutôt Brémule en 1119), bataille

peu sanglante d'ailleurs, s'il est vrai qu'il n'y périt que

trois hommes.

Après avoir imposé au roi de France un traité

désavantageux, Henri mourut ; laissant une fille, Mathilde,

mariée à Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou. La discorde et

la guerre continuèrent de désoler la Normandie.

Cependant les premières communes de Normandie

datent de cette époque au milieu de ces dissensions rivales,

les divers compétiteurs cherchaient à s'attacher par des concessions

et des franchises les bourgeois, qui commençaient à s'enrichir

par le commerce et l'industrie Geoffroy et Henri Plantagenet,

qui lui succéda, abolirent en Normandie les charges les plus

onéreuses, fruits amers de la conquête, et accordèrent des privilèges

importants aux bourgeois de Rouen et de la ville d'Eu.

Cette

époque est celle de la plus grande puissance des Normands et

l'origine des longues guerres de l'Angleterre et de la France.

Éléonore de Guyenne, fille du comte de Poitiers et d'Aquitaine,

avait épousé le roi de France, Louis VII ; un divorce les sépara

en 1150, et, la même année, Éléonore épousait Henri Plantagenet,

duc d'Anjou et de Normandie, bientôt roi d'Angleterre sous le

nom de Henri II ; elle lui apportait en dot toute la France

occidentale, de Nantes aux Pyrénées. Maitre en France d'un territoire

beaucoup plus étendu que celui du roi, possédant une étendue

de pays qui correspondait à quarante-sept de nos départements

actuels, tandis que Louis VII n'en possédait pas vingt, Henri

II vit bientôt sa puissance ébranlée par sa lutte avec l'archevêque

de Cantorbéry, Thomas Becket, qu'il fit assassiner, et par la

révolte de ses fils appuyés par le roi de France.

Il mourut,

laissant sa couronne à son fils Richard Cœur de Lion celui-ci

avait eu, dans le roi de France Philippe-Auguste, un ami dévoué

et fidèle. Pendant la croisade qu'ils entreprirent ensemble,

ils ne tardèrent pas à se brouiller. Laissant le chevaleresque

roi d'Angleterre étonner la Palestine par ses exploits et révolter

par son orgueil les princes ses compagnons, Philippe, revenu

en France, excita Jean sans Terre, frère de Richard, à s'emparer

du trône d'Angleterre. Richard, longtemps captif en Autriche,

ne put revenir qu'après avoir payé une rançon énorme. Il réduisit

aisément ses vassaux révoltés ; mais il mourut bientôt, atteint

d'une flèche au siège de Châlus, petit château du Limousin en

1199. Son frère et successeur, Jean sans Terre, fait prisonnier

à Mirebeau, Arthur de Bretagne, fils de son frère aîné, Geoffroy,

qui faisait valoir ses droits à la couronne anglo-normande.

Il l'enferme dans le château de Rouen, puis le fait assassiner

et jeter dans la Seine. Philippe profite avidement du crime

de Jean sans Terre et de l'horreur que ses perfidies et ses

cruautés inspiraient aux Normands. Il le fait citer devant le

tribunal des pairs, pour répondre du meurtre d'Arthur et, sur

son refus de comparaitre, fait confisquer les provinces que

Jean possédait en France. La Normandie fut ainsi réunie à la

couronne de France en 1201.

A dater de cette époque, l'histoire

de cette province se confond avec celle de la France. Philippe-

Auguste assure son autorité en Normandie, en achetant la plupart

des fiefs importants et en confirmant les privilèges des communes.

Sous l'avide Philippe le Bel, des impôts excessifs provoquèrent

une révolte, bientôt étouffée. Louis le Hutin octroie à la province

la charte dite Charte aux Normands, qui assurait aux Normands

le droit de n'être jamais cités devant une autre juridiction

que celle de leur province. Cette charte, longtemps respectée,

ne fut abolie réellement- que sous Louis XIV, et, s'il arrivait

qu'une ordonnance royale en violât quelque disposition, on y

ajoutait cette réserve expresse, qui rappelait l'existence du

droit, alors même qu'il était violé Nonobstant clameur de

haro et charte normande.

La Normandie fut constituée

en duché apanager en faveur du fils ainé de Philippe de Valois;

ce fut Louis XI qui la réunit définitivement au domaine royal.

Pendant la guerre de Cent ans, dont elle fut souvent le théâtre,

la Normandie fut dévastée par les Anglais, et l'épidémie célèbre

connue sous le nom de peste noire réduisit de moitié le nombre

de ses habitants.

Depuis Louis XI, elle jouit pendant près

d'un siècle d'une paix dont elle profita pour tourner son activité

vers le commerce et les expéditions maritimes.

François

1er encouragea l'esprit de découverte qui animait,

au XVIème siècle, les marins normands, en fondant

à l'embouchure de la Seine le port du Havre. Mais la province

vit bientôt cette prospérité s'évanouir pendant les guerres

de religion. Les protestants se rendirent maitres de Rouen qui,

reprise par les catholiques, fut livrée au pillage ; le resta

deux ans au pouvoir des Anglais, et les supplices infligés aux

huguenots, les massacres qui suivirent la Saint- Barthélemy

portèrent la désolation et la ruine dans ce beau pays. Un statisticien

du XVIIème siècle calculait que la guerre civile

avait enlevé à la Normandie plus de cent cinquante mille habitants.

La Normandie fut le théâtre de la lutte entre Henri IV et la

Ligue, dont les combats d'Arques et d'Ivry sont les épisodes

les plus importants. Henri, maitre du royaume, releva le commerce

et la marine normande, qui prospéra de nouveau jusqu'à l'époque

de nos désastres, à la fin du règne de Louis XIV. Sous ce prince,

les états de Normandie, qui s'étaient longtemps maintenus, disparurent

enfin ; mais si la province perdit quelques-uns de ses privilèges,

la prospérité matérielle y gagna. Au XVIIIème siècle,

la lutte du vieil esprit provincial contre l'unité française

semble parfois se ranimer, sous Louis XV, au sein du parlement

de Normandie et, dans les premiers temps de la Révolution, ce

fut à Caen que s'organisa, en 1793, l'insurrection dirigée par

les Girondins unis aux royalistes; mais l'armée insurrectionnelle,

conduite par Wimpfen et le marquis de Puisaye, fut vaincue à

Vernon, et la Normandie fut soumise à l'autorité de la Convention.

Dès lors, malgré le voisinage de la Bretagne révoltée, elle

resta tranquille, et ce fut à peine si la chouannerie réussit

à troubler un moment quelques cantons de la basse Normandie.

Sous Napoléon 1er, le génie commercial de la Normandie

prit un nouvel essor. Jamais l'industrie et les productions

n'y furent plus actives ni plus prospères mais, si elle n'eut

pas à souffrir des invasions en 1814 et en 1815, elle paya son

tribut à la guerre de 1870-1871. Dès le 1er novembre,

un corps formé de 7 bataillons de mobiles, de 8 compagnies de

francs-tireurs, de 2 escadrons de hussards, avec une batterie

d'artillerie et quelques gardes Nationaux mobilisés, fut chargé

de couvrir, sur la rive droite de la Seine, Rouen et Le Havre,

et ces troupes se déployèrent en avant de Rouen jusqu'à Gournay,

Écouen et Les Andelys (Eure). En décembre, les mobiles furent

repoussés, à Buchy, par le huitième corps allemand qui venait

de Metz, ils rentrèrent à Rouen vers cinq heures du soir et

y causèrent une violente émotion.

La ville était ouverte,

sans fortifications et dominée par de hautes collines qui rendaient,

dans les conditions présentes, toute défense impossible. Le

conseil municipal assemblé à la hâte délibéra, et il fut décidé

que la ville ne serait pas défendue. Le 5 décembre, le général

Briand, qui avait été antérieurement chargé de la défense de

la place, voyant que l'on ne convoquait pas la garde nationale

à l'approche de l'ennemi et que les autorités étaient décidées

à ne pas défendre la ville, se retira sur Le venait d'être fortifié

par les soins du capitaine de vaisseau Mouchez, et Le Havre

se trouva défendu par un corps d'environ 20 000 hommes.

Après l'occupation de Rouen, les Allemands avaient établi leurs

postes avancés sur toute la ligne qui s'étend entre les deux

rives de la Seine, d'Elbeuf à La Bouille. Un corps de 1500 Français

entreprit de forcer les postes avancés de l'ennemi. L'action

s'engagea près de Moulincaux, à 15 kilomètres au sud-ouest de

Rouen; l'ennemi en fut chassé et poursuivi jusqu'au Grand-Couronne.

Il voulut le lendemain reprendre ses positions, mais fut chaudement

reçu et définitivement repoussé. Les francs-tireurs du Calvados

et les mobiles de l'Ardèche et des Landes eurent principalement

l'honneur de ces deux journées.

Le 1eret le 2

janvier, les Allemands se contentèrent de mettre quelques canons

en batterie sur la route du Grand-Couronne à Elbeuf, et vers

deux heures ils tirèrent plusieurs coups de feu sur Moulincaux;

mais, le 3 au soir, d'épaisses colonnes de Prussiens partirent

de Rouen et se dirigèrent vers le Grand-Couronne, où ils firent

halte et passèrent une partie de la nuit. Ils étaient 20 000

à 25 000 avec trente-six canons. Le lendemain, avant six heures

du matin, une formidable fusillade éclata. C'étaient toutes

les forces ennemies qui se ruaient sur la faible avant-garde

française.

Les Prussiens étaient à quinze contre un ; de

plus, un brouillard extrêmement épais permit d'avancer sans

être vu. Tout d'abord un détachement de quatre-vingts mobiles,

qui n'avaient pris aucune mesure pour éviter une surprise, fut

enveloppé et fait prisonnier.

Les lourdes masses allemandes

gravirent à grand peine les flancs escarpés du Château-Robert.

Sur la plate-forme du vieux donjon, une poignée d'hommes, soutenue

de deux canons, foudroyait à bout portant les troupes allemandes

qui montaient toujours et par un feu plongeant ouvrait de vastes

trouées dans leurs rangs épais. Mais quand ces braves gens eurent

perdu douze des leurs et virent l'ennemi déborder de toutes

parts sur le plateau, ils durent opérer leur retraite. Elle

fut lente et protégée par une fusillade des mieux nourries.

A dix heures, les Français manœuvraient au-dessus de La Bouille,

à Saint--Ouen-de-Thiberville (Eure). Nos tirailleurs s'adossèrent

à l'église et firent sur l'ennemi un feu terrible.

Notre

dernier canon ne fut pris qu'après la mort des quatre artilleurs

qui le servaient; vers deux heures et demie, la canonnade cessa

de gronder, tout était à peu près terminé. Les Français avaient

perdu environ 600 hommes et les Allemands 3 000

Cependant

l'ennemi avançait toujours Rouen, Dieppe, Fécamp, Bolbec tombèrent

en son pouvoir. Il allait marcher sur Le Havre lorsque ses troupes

furent rappelées au nord-est par suite de l'heureuse diversion

de l'armée du Nord commandée par le général Faidherbe. Dieppe

et plusieurs autres villes furent alors évacuées par les Allemands

mais ils ne cessèrent d'occuper Rouen, qui fut largement mis

à contribution et resta entre leurs mains comme centre d'opérations

futures.

Après plus de sept mois d'occupation, le pays se

vit enfin délivré ; mais épuisé par les réquisitions des envahisseurs.

Depuis entrée dans le mouvement qui semble porter la France

vers les arts de la paix, la Normandie a marqué sa place au

premier rang par les développements qu'elle a donnés à son industrie

agricole et manufacturière.

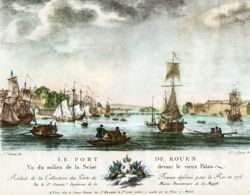

Rouen

Rouen devint le siège d'un archevêché

et l'abbaye de Saint Ouen y fut fondée en 535. Chilpéric Ier,

roi mérovingien de Neustrie, y épousa Galswinthe. Son frère

Sigebert Ier, roi d'Austrasie, y épousa Brunehaut,

sœur de Galswinthe, toutes deux filles du roi wisigoth Athanagilde.

Cela provoqua un meurtre dans la cathédrale : l'évêque Prétextat

qui avait célébré la seconde union fut égorgé au pied de l'autel

par un sicaire envoyé par Frédégonde rivale vindicative et ne

supportant pas de voir l'élu de son cœur marié avec une autre.

Les Vikings s'installèrent à Rouen avec Rollon au traité

de Saint Clair sur Epte en 911. Philippe-Auguste rattacha la

Normandie à la Couronne en 1204. Le roi d'Angleterre Henri V

prit la ville en 1419 et Jeanne d'Arc y fut brulée sur la place

du Vieux Marché le 30 mai 1431. Rouen jouit d'une grande prospérité

comme en témoignent ses armes, datant de 1266, qui ont repris

l'emblème de la puissante corporation des drapiers. Le chef

est la marque des "bonnes villes du Royaume".

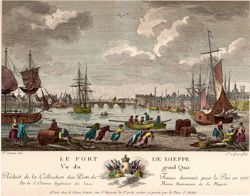

Dieppe

Dieppe tire son nom de l’anglo-saxon deep signifiant « profond », donné par les Normands aux VIIème et VIIIème siècles car le lit creusé par l’Arques dans le plateau crayeux du pays de Caux permettait d’accueillir des navires de haute mer. En 1195, Philippe Auguste repousse Richard Cœur de Lion et détruit la ville. Le duché de Normandie annexé, en 1204, la ville devient française jusqu’à François Ier. Les rois de France se concilient les habitants de ce site stratégique en leur accordant de nombreux privilèges. Dieppe devient alors une ville aux aventuriers multiples.

Le Havre

Guillaume Gouffier de Bonnivet, amiral

de France, choisit le site d’implantation du nouveau port. Il

confie le projet à Guyon le Roy, seigneur du Chillou, capitaine

du port de Honfleur. L’avancée des travaux est retardée par

l’instabilité du sol et les tempêtes. Mais dès octobre 1518,

le port est utilisable et accueille ses premiers navires. Le

8 octobre 1518, François Ier signe la charte de fondation

de la ville. La « grosse tour » en défend l’entrée

Le site

est entouré de marais, et il n’est pas question à l’origine

de créer une ville dans ce milieu insalubre. Pourtant, sur l’initiative

de Du Chillou, François Ier donne exemption de taille

et de franc-salé aux futurs habitants du Havre. Les armes de

la villes sont celles de François Ier : une salamandre.

Le roi se déplace lui-même en août 1520 et rend les privilèges

du Havre (essentiellement le quartier Notre-Dame) perpétuels,

essentiellement des exonérations d'impôts. En 1525, la « mâle

marée » détruit les premières constructions, fait une centaine

de victimes sur une population de 600 âmes.

Extrait du décret

royal du 7 février 1517 : « avons fait chercher en la coste

de Normandie et pays de Caux lieu sûr et convenable, et nous

ayant été rapporté par vous et notables personnages, en ce exprimés

et entendus, que le lieu de grâce soit le plus propre et le

plus aise de ladicte coste et pays de Caux à faire havre auquel

lesdics vaisseaux naviguant sur la Mer Océane (Océan Atlantique)

puissent aisément arriver et seurement séjourner, et faire ledit

havre en la forme qu’il appartient...

Le havre fut également un port pour le

trafic du « bois d'ébène». Pendant la Seconde Guerre mondiale,

Le Havre subit 132 bombardements planifiés par les Alliés ;

les nazis ont également détruit les infrastructures portuaires

et coulé des navires avant de quitter la ville. Mais les destructions

les plus importantes surviennent les 5 et 6 septembre 1944 «

opération Astonia » lorsque les Alliés bombardent le centre-ville

et le port pour affaiblir l'occupation nazie.

L'objectif

était de faciliter le ravitaillement et la progression des troupes

alliées débarquées trois mois plus tôt en Basse-Normandie. Le

bilan des bombardements est lourd : 5 000 morts, 80 000 sans-abris,

150 hectares rasés, 12 500 immeubles détruits. Le centre-ville

est réduit en gravats. Le port n'avait plus que quelques sections

de quais intactes. 350 épaves gisaient au fond de l'eau ; la

rade ainsi que l'estuaire étaient minés.

Ne connaissant de cette région que la plage de Rouen, par gros temps, et les falaises d’Étretat, et mes grimoires étant antérieurs à deux guerres qui, hélas, en ont profondément bouleversé le paysage, et notamment la seconde où ce département a subit, bien malgré lui, une avalanche de bombes de tous calibres, je ne me hasarderais pas à vous parler de ce territoire que je ne connais pas.

Eu

L'origine de cette ville se perd dans

la nuit des siècles. Elle est antérieure aux premiers temps

de la monarchie française. Deux monuments, attribués aux Romains

et conservés jusqu'à nos jours, Prouvent incontestablement que

c'était une place importante Le premier est un chemin militaire

qui conduit d'Amiens jusqu'à cette ville; l'autre est une ancienne

porte de ville, accompagnée de deux grosses tours, à laquelle

on a toujours donné le nom de porte d'Empire. Ces anciens monuments,

et particulièrement le chemin militaire, démontrent que du temps

des Romains la ville d'Eu et celle du Tréport, qui en est peu

éloignée, étaient les lieux les plus considérables et le port

de mer le plus fameux qu'il y eût alors sur toute la côte depuis

Boulogne jusqu'à l'embouchure de laSeine, St-Valery n'étant

qu'un désert au VII siècle, et le port de Dieppe n'ayant commencé

à se former qu'en1080. Vers 956, Richard I donna cette ville

avec le titre de comté à Guillaume son fils naturel. En 1475,

Louis XI, sur un bruit que le roi d'Angleterre devait faire

une descente en Normandie, s'emparer de la ville d'Eu, et y

passer l'hiver, donna l'ordre de la réduire en cendres ainsi

que la forteresse, ordre qui fut exécuté le 18 juillet de la

même année le château et la ville entière furent complètement

réduits en cendres, à l'exception des églises. Cette ville n'a

jamais pu se relever de ses ruines ; fugitifs de leur terre

natale, ses infortunés habitants cherchèrent un asile dans les

places voisines les immunités qui lui furent accordées depuis

n'ont rien opéré pour lui rendre son premier état. Plusieurs

villes des environs, telles que Dieppe, St-Valery et Abbeville

profilèrent de ce désastre pour augmenter leur commerce, et

rien ne s'y opposa. Le duc de Mayenne s'empara de cette ville

en 1589.

La commune d'Eu fut établie par deux chartes de

1149 et 1151, octroyées par le comte Jean, à l'instar de la

charte de St-Quentin. Le comté d'Eu, érigé en 996, devint à

cette époque le partage de Geoffroy, fils naturel de Richard

Ier, duc de Normandie, dont la postérité le posséda jusqu'en

1227, en y joignant les seigneuries d'Arqués, de Driencourt

(appelé depuis de Neufchâtel et de Mortemer, que Philippe Auguste

acquit en 1219. La maison De Brienne le tint ensuite jusqu'au

supplice de Raoul de Brienne, connétable de France, décapité

à Paris en 1350. A cette époque, il fut donné à la maison d'Artois,

et fut érigé par Charles VII en comté-pairie en 1458. Il passa

ensuite par héritage dans la maison de Clèves, et fut érigé

en duché en 1539. En 1570, Catherine de Clèves le porta à son

mari Henri de Guise, qui fut assassiné aux états de Blois. Charles

de Lorraine en prit possession à la mort de sa mère, en 1633.

Henri de Lorraine, son fils, le vendit en 1660 pour la somme

de 2,500,000 à Marie-Louise d'Orléans, connue Sous le nom de

mademoiselle de Montpensier, qui en fit don en 1682 au duc du

Maine, fils adultérin de Louis XIV, pour obtenir la liberté

de Lauzun. Douze ans plus tard, Louis XIV rendit en faveur du

duc du Maine le titre de pairie au comté d'Eu. A la mort des

enfants du duc du Maine, leur héritage échut au duc de Penthièvre

dont la fille et unique héritière porta le comté dans la famille

d'Orléans. La situation du château d'Eu est admirable du côté

des jardins, il domine une vallée riante arrosée par la Bresle

; à gauche on voit des allées magnifiques des hêtres séculaires

devant la façade s'étend un parterre orné de statues et de fleurs.

Du haut de la terrasse on aperçoit la mer, qui se termine à

l'horizon. Ce château occupe l'emplacement d'une forteresse

construite par Rollon, qui y entretenait une nombreuse garnison.

Au commencement du XI siècle, Guillaume d'Exmes ajouta à cette

Forteresse des constructions considérable à fin de pouvoir l'habiter

avec sa famille, et fit élever dans l'enceinte du château l'église

originairement collégiale d'Eu et l'abbaye du même nom. Guillaume

le Conquérant prit ce château d'assaut en 1049, et le livra

au pillage. Robert Guiscard, comte d'Eu, en étant devenu propriétaire

l'agrandi et l'embellit tellement qu'il devint une habitation

royale de premier rang, où fut célébré le mariage de Guillaume

le Bâtard avec Mathilde de Flandre.

Charles Nungesser et François Coli

Plan du site |

Moteur de recherche

| | Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025

.