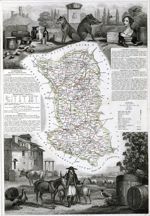

Histoire des Deux Sèvres

Des trois départements qui ont été formés

avec l'ancien Poitou, celui des Deux-Sèvres occupe la région

centrale confinant à l'est à la Vienne, et à la Vendée à l'ouest,

il fait vers le sud-ouest une pointe dans la Saintonge, à laquelle

il a emprunté 25,921 hectares de son territoire. Cette position

explique l'absence d'une histoire particulière pour cette contrée,

après les notices que nous avons données sur le haut et le bas

Poitou, dans les parties de cet ouvrage qui s'y rapportaient

plus directement.

De la conquête romaine à l'établissement

de la féodalité, nous n'avons pas à citer un seul fait qui ne

rentre ou dans l'histoire générale de la province, ou dans les

annales particulières des localités dont nous nous occuperons

plus loin. Comme le reste du Poitou, ce pays était habité par

les Pictonnes, quand les Romains l'envahirent. Après avoir pris

part à la lutte nationale, qui se termina par la chute d'Alésia

et la défaite de Vercingétorix, ils se soumirent à César, et

firent partie de l'Aquitaine, dont ils suivirent la fortune,

tour à tour conquis par les Wisigoths et par les Francs.

Au commencement du VIème siècle, saint Agapit et

saint Maixent prêchèrent dans le pays la foi nouvelle, et y

fondèrent une abbaye. Vers 732, les Sarrasins y parurent, mais

pour être bientôt dispersés par Charles-Martel. Sous les Carlovingiens,

quand le pouvoir des grands vassaux se substitua, dans la France

entière, à l'autorité royale, quand les puissants comtes de

Poitiers, créés par Charlemagne, eurent affermi leur domination

sur les vastes territoires devenus leurs fiefs héréditaires,

on vit se reproduire en petit, dans leur province, ce qui s'était

passé dans le royaume. Les barons, qu'ils avaient préposés à

l'administration des diverses parties de leurs domaines, affectèrent

vis-à-vis d'eux la même indépendance que les comtes affectaient

eux-mêmes envers le roi de France, et de même que l'État n'était

plus que l'assemblage fictif de provinces à peu près indépendantes,

le Poitou ne fut plus que la réunion de seigneuries obéissant

à des maîtres différents, soumises chacune à des lois et à des

usages particuliers et trop souvent en guerre les unes contre

les autres. C'est alors que prirent naissance ces désignations

de Niortais, de Bressuirois, de Mellois, souvenir rajeuni des

subdivisions gauloises, qui donnaient à chaque canton ou pagus

ses frontières, son administration et sa petite capitale. Ce

fractionnement était un obstacle à toute influence sérieuse

des populations dans les grandes affaires du pays. Il fallait

qu'un danger commun ou qu'un principe nouveau brisât les vieilles

barrières, ralliât toutes ces forces disséminées et refit un

corps de ces membres épars. Ce résultat, que l'ancien ordre

de choses ne permettait pas d'espérer de la paix, on l'obtint

d'abord de la lutte contre les Anglais, et plus tard, quelque

contradictoire que paraisse cette assertion des guerres civiles

et religieuses qui bouleversèrent la province. L'émotion répandue

par ces alternatives de succès et de revers finit par pénétrer

jusqu'au fond des contrées les plus insouciantes ou les plus

étrangères aux grands intérêts qui étaient en jeu ; les sympathies

des populations devenant un appoint important dans les opérations

de la guerre, on se préoccupa de part et d'autre de se concilier

leur intérêt, dont jusque-là on avait fait si bon marché.

C'est ainsi que nous voyons en quelque sorte mis aux enchères

le concours de la bourgeoisie des villes, et cette précieuse

alliance achetée au prix de chartes communales, de privilèges

commerciaux, qui initiaient les habitants à la vie publique.

Cette révélation de droits nouveaux, rayonnant des cités dans

les campagnes, y éveilla des sentiments de solidarité dans lesquels

était en germe le nationalisme français. Après une si longue

ignorance, et cet isolement séculaire de tous les intérêts généraux,

il dut y avoir beaucoup d'hésitation et de grandes incertitudes.

Les princes anglais, ducs héréditaires de Guyenne, comtes de

Poitou, étaient-ils bien des étrangers ? Et le roi de Paris,

qui était si loin et qu'on ne voyait jamais, était-il bien le

monarque légitime. Il fallut de longues années et de rudes épreuves

pour que la vérité se dégageât des événements. Les trois siècles

qui séparent le règne de Louis le Jeune de celui de Charles

VII y suffirent à peine ; mais, au XVème siècle,

le résultat était cependant en grande partie obtenu ; le Poitou

était province française et avait le sentiment de sa nationalité.

Un autre progrès s'était encore accompli, le pouvoir s'était

centralisé, et le roi, vainqueur de l'étranger, rattachait plus

directement à son autorité souveraine les provinces dont il

était le libérateur. Les habitants du territoire des Deux-Sèvres

commencent donc sortir de la passiveté où le régime féodal les

avait tenus jusqu'alors, et entrent dans la sphère d'action

au milieu de laquelle s'agitent les siècles suivants. Pendant

la période anglaise, quoique le pays fût souvent le théâtre

de la lutte et se trouvât presque toujours atteint par ses résultats,

les habitants n'eurent encore qu'un rôle relativement passif,

et furent, pour ainsi dire, moins acteurs que spectateurs c'est

seulement dans la période suivante que leur initiative commence

à se dessiner. Il semble que la population tout entière prît

à cœur de se venger de la longue insignifiance de son passé

par l'ardeur avec laquelle elle se jeta dans le grand drame

religieux du XVIème siècle. Il n'y eut pas une ville,

pas une bourgade qui ne se mêlât alors aux révoltes des protestants,

comme plus tard aux agitations de la Ligue.

Ce fut à Châtillon

en 1568 que les chefs du parti réformé se rassemblèrent pour

la première fois après s'être assurés des places voisines, telles

que Thouars, Parthenay, Oyron, etc. Dandelot, frère de l'amiral

Coligny, fit capituler Niort et passa au fil de l'épée la garnison

de la tour Magné. Saint-Maixent se rendit à lui dans le même

temps.

Les armées des ducs de Montpensier et d'Anjou se rencontrèrent

près de Pamproux, où la campagne se termina par une escarmouche.

Les chefs protestants et la reine de Navarre passèrent l'hiver

à Niort, où ils s'occupèrent à réunir des forces, à pourvoir

aux finances de leur parti par la vente des biens ecclésiastiques,

et à se ménager les secours de l'Angleterre. Après la journée

de Moncontour, si fatale aux protestants, les villes de Châtillon,

de Thouars et d'Oyron furent évacuées ; l'amiral Coligny recueillit

les débris de l'armée à Niort, et, après y avoir laissé garnison,

se retira à La Rochelle. Niort capitula à l'arrivée du duc d'Anjou,

et tout le Poitou se soumit. Une tranquillité, du moins apparente,

régna jusqu'en 1588. A cette époque, les protestants, menacés

dans La Rochelle, se remirent en campagne. D'Aubigné s'empara

de Niort et de Saint-Maixent. Thouars et les places environnantes

se rendirent aux protestants un an après. L'avènement de Henri

IV au trône ramena la paix. La guerre ne recommença qu'en 1621,

sous Louis XIII, lorsque le projet d'établir une république

protestante surgit dans le conseil des chefs protestants. La

Bretagne et le Poitou devaient être un des huit cercles de cette

république. L'énergie déployée en cette circonstance par le

cardinal de Richelieu et la présence du roi en Poitou déterminèrent

la soumission de Niort et de Saint-Maixent ; la prise de La

Rochelle, en 1628, mit le sceau à la paix définitive. Cent cinquante

ans de paix succédèrent à ces longues agitations mais le souvenir

des rivalités locales, le réveil des haines mal éteintes donnèrent,

en 1792, à l'explosion contre-révolutionnaire un caractère particulier

d'obstination. Quatre-vingt-sept communes du département se

soulevèrent et prirent une part active à la lutte.

Les arrondissements

de Bressuire et de Parthenay fournirent aux rebelles leurs principaux

chefs, La Rochejacquelein entre autres.

Pendant que Niort

devenait le quartier général de l'armée républicaine, Châtillon

était le siège du conseil supérieur de l'armée royale. Thouars

fut la première ville importante dont les Vendéens s'emparèrent

; Parthenay, Bressuire et un grand nombred e villes de la Gâtine

et du Bocage furent tour à tour prises ; reprises, incendiées,

démantelées, détruites même pendant cette déplorable guerre

civile. Nulle part ne fut plus manifeste et plus tranchée la

ligne qui séparait alors l'opinion des villes de celle des campagnes.

Autant la naïve ignorance, le culte du passé, les pieuses traditions

de famille firent des uns les aveugles instruments des agents

royalistes, autant l'intelligence des autres fut prompte à comprendre

le problème posé par la Révolution, autant cette conscience

de l'avenir les rattacha étroitement à sa cause.

C'est cette

foi également ardente et sincère des deux côtés qui donna à

la lutte ses proportions gigantesques ; l'héroïsme des uns n'eut

de comparable que le dévouement des autres, et aux fabuleux

exploits des intrépides paysans il n'y a à opposer que les glorieuses

et stoïques expéditions de ces gardes nationaux des villes,

eux aussi soldats improvisés, quittant, eux aussi, leur foyer,

leur famille, et sachant aussi mourir pour la cause qu'ils avaient

embrassée. Depuis la pacification, nous ne trouvons dans l'histoire

du département qu'un seul fait important à noter, c'est la fameuse

conspiration de Berton, en 1822. Si la guerre civile a trop

longtemps désolé le département des Deux-Sèvres il n'a pas eu,

en compensation, à souffrir de la guerre étrangère. Situé loin

de la frontière, il a dû à sa position de n'avoir subi ni les

hontes ni les malheurs des invasions. Ce qui ne l'empêcha point

de payer largement sa dette à la patrie, en envoyant ses enfants

aux armées qui, en 1814 et 1815 d'abord, puis en 1870 et 1871,

luttèrent si vaillamment, mais hélas si inutilement, pour repousser

l'étranger.

Quoique, depuis cinquante ans, les mœurs se

soient bien modifiées dans la contrée qui nous occupe quoique,

là comme ailleurs, s'accomplisse chaque jour l'œuvre de progrès

et d'assimilation, le département des Deux-Sèvres est encore

un de ceux qui a gardé, dans certaines parties, le plus de son

ancienne originalité nous en emprunterons quelques traits à

un de ses plus habiles administrateurs, M. Dupin, qui y fut

préfet dès les premières années de l'Empire :

« Le département

des Deux-Sèvres, composé de trois parties bien distinctes, savoir

le Bocage, qui comprend tout le nord-ouest, c'est-à-dire la

presque totalité des premier et deuxième arrondissements et

une partie du troisième ; le Marais, qui occupe une portion

sud-ouest du troisième arrondissement, et, enfin, la Plaine,

offre les mêmes différences dans la constitution physique et

morale de ses habitants. »

L'homme du Bocage a une taille

médiocre, mais assez bien prise ; tête grosse et ronde, teint

pâle, cheveux noirs, yeux petits, mais expressifs son tempérament

est bilieux et mélancolique son esprit est lent, mais non sans

profondeur son cœur est généreux, mais irascible sa conception

peu facile, mais sûre. Il a conservé toute la simplicité des

mœurs anciennes, quoique la guerre en ait un peu altéré la pureté.

Il est bon ; hospitalier, juste et d'une fidélité inviolable

à ses engagements ; mais taciturne à l'excès, méfiant pour tout

ce qui vient de l'autorité, fortement attaché au sol qui l'a

vu naître, plus attaché encore à la religion de ses pères, et

capable des actions les plus héroïques pour la défense de sa

foi. Dans tous les temps, on l'a vu prendre part aux guerres

religieuses. Son humeur mélancolique et les préjugés superstitieux

qui le gouvernent tiennent essentiellement au pays qu'il habite.

Il vit isolé dans sa chaumière, ne voyant autour de lui aucune

autre habitation. S'il sort pour cultiver son champ, il y est

encore seul ; de larges fossés, des haies impénétrables lui

interdisent la vue de son semblable. Il n'a d'autre société

que celle de ses bœufs, à qui il parle sans cesse, et pour qui

même il fait des chansons. S'il veut vendre quelques bestiaux

à une foire, la foire est rarement à plus d'une lieue ; souvent

même les marchands viennent le trouver dans son enclos. Il n'y

a dans ces contrées aucune ville qui répande la civilisation

aucune route qui y conduise les étrangers, qui favorise la circulation,

qui permette aux habitants de se fréquenter, et aux passions

humaines de s'adoucir et de s'user par un frottement journalier.

»

La Plaine est traversé par plusieurs grandes routes, et

ses habitants sont plus civilisés que ceux du Bocage ; ils ont

un caractère moins prononcé et plus confiant ; ils aiment le

repos, la danse, le vin, sans toutefois en faire excès leur

taille est plus élevée, leur physionomie plus ouverte, leur

carnation plus vive. Ils sont aussi braves, mais moins industrieux

et plus processifs ce qui provient sans doute de ce que leurs

propriétés n'ont pas des limites aussi immuables. Quoique leur

esprit, plus flexible, se soit plus facilement détaché des prêtres,

il n'est pas moins ouvert à tous les préjugés de l'ignorance.

Il existe pourtant, dans la Plaine, une différence assez notable

entre les catholiques et les protestants ceux-ci sont, en général,

plus laborieux et plus instruits. » L'habitant du Marais est

encore plus grand que celui de la Plaine il a plus d'embonpoint,

ses membres sont plus massifs, mais il manque de santé et d'agilité

; il est grossier, apathique et ne pousse pas loin sa carrière.

Une cabane de roseaux, un petit pré, quelques vaches, un bateau

qui sort à la pêche, et souvent à voler du fourrage le long

de la rivière, un fusil pour tuer les oiseaux d'eau, voilà toute

sa fortune et tous ses moyens d'industrie. » Les usages, sauf

les cérémonies des noces, qui offrent quelques traits particuliers,

n'ont rien de remarquable. Les fêtes et divertissements tiennent

aux travaux champêtres et à la croyance religieuse. C'est ainsi

que la récolte des châtaignes, dans certaines contrées, et,

dans d'autres, la toute des brebis, le fanage, la moisson sont

accompagnés de jeux et de danses ; que le jour de tel saint

il faut se régaler de crêpes pour empêcher le blé de se carier,

etc. Pendant l'été, il y a beaucoup de ballades ou fêtes champêtres.

C'est là que les hommes boivent et que les jeunes gens dansent

au son de la musette, ou plus souvent à la voix d'une vieille

femme qui chante gravement un air monotone et sans paroles ;

c'est là que se forment les inclinations, que s'arrangent les

mariages. Une jeune fille qui paraît à la ballade sans un garçon

qui lui tire les doigts est méprisée de ses compagnes. C'est

aussi aux ballades qu'on choisit les domestiques ils y viennent

parés d'épis, s'ils se destinent aux travaux de la moisson ;

de fleurs, s'ils veulent servir aux travaux du ménage. Les fêtes

de l'été ont donné naissance aux inclinations, les mariages

se concluent en automne. Le fiancé, accompagné d'un de ses parents

et d'un parent de sa prétendue, va faire les invitations. Il

a grand soin de régler l'ordre de ses visites sur les différents

degrés de parenté ; c'est une étiquette à laquelle on tient

strictement. Il attache dans chaque maison, au lit du maître,

un petit bouquet de laurier, orné de rubans, et fait son invitation

par un compliment très long, qui est le même pour tous et de

temps immémorial. Ces visites sont accompagnées de fréquentes

libations. Le jour des noces est suivi d'un lendemain plus joyeux

et plus bruyant encore ; l'épisode le plus caractéristique de

la cérémonie est le bouquet symbolique offert à la mariée par

les jeunes filles, ses compagnes, accompagnant leur offrande

d'une chanson qui n'a pas varié depuis trois cents ans, et qui

retrace toutes les peines réservées à la jeune femme dans son

ménage. Cette naïve complainte a été citée trop souvent et est

aujourd'hui trop connue pour que nous lui donnions place ici.

Nous ne dirons rien non plus des naissances et des funérailles,

qui ne présentent aucun détail de remarquable originalité.

Niort

L'origine du nom de cette ville, qui paraît celtique, ou peut-être provenir de deux mots danois-Anglos-Saxons, New-York, que l'on traduit par nouvel ouvrage, ville nouvelle, d'où la corruption des siècles avait fait Niort, se perd dans la nuit des temps. Elle était déjà considérable sous les rois de la seconde race ; car elle donnait le nom de Pagus niortensis, à une division territoriale de la province du Poitou. Besly, dans son Histoire des comtes de Poitou, cite un acte passé au IXème siècle, par-devant un notaire de Niort. Le château et le fort Foucault paraissent aussi avoir été primitivement construits vers cette époque, pour arrêter les incursions des Normands, qui alors remontaient la Sèvre, presque jusqu'à sa source, pour piller, voler et enlever les habitants des deux rives. Le même Besly parle d'un comte du Poitou, Guillaume IX, qui, en 1086, fonda à Niort un monastère d'un genre fort singulier, dans lequel on ne recevait que les femmes les plus débauchées, et les mieux disposées à rendre service au public. On croit que c'est dans ce même local que fut établi dans la suite le couvent des frères capucins. (Les couvents du genre du celui de Guillaume IX se sont depuis singulièrement multipliés à Niort, et dans ce moment on en compté jusqu'à cinq.) En 1104, le château et le fort Foucault, placé vis-à-vis, furent brûlés ; mais en 1158, l'un et l'autre furent reconstruits, ainsi que le moulin du château, pour le service de la place, par les soins de Henri II, roi d'Angleterre, qui, en 1252, avait épousé Aliénor ou Éléonore, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou, que venait de répudier le trop susceptible Louis VII, roi de France. En 1223, la duchesse Aliénor y établit sa résidence.

Niort a été assiégé onze fois : en 1223

, en 1230, en 1345, eu 1355 , en 1371, en 1373, en 1558, en

1559, en 1576 , en 1588, et en 1689. C'est au siège de Niort,

en 1558, que la comtesse du Lude, présente au dernier assaut,

accablait des reproches les plus amers les capitaines qui reculaient,

et promettait au contraire aux plus braves, pour prix de la

victoire, les plus jolies filles de Niort, qui, à cette époque,

comme a présent y étaient en assez grand nombre.

En 1285,

sous Philippe le Hardi, le port de Niort fut déclaré franc.

Niort tomba en 1360, sous le roi Jean II, dans la puissance

des Anglais, en exécution du traité de Brétigny ; mais il fut

repris, en 1371, par le connétable du Guesclin, aidé de la bravoure

des Niortais. En 1377, on creusa un nouveau port ; c'est le

canal actuel de navigation. Eu 1383 , construction d'un hôtel

de ville. En 1455, établissement des trois foires franches de

Niort. En 1461, lettres patentes délivrées par Louis XI, qui

accorda les privilèges de la noblesse au maire, aux douze échevins,

et aux douze conseillers qui faisaient partie du corps de ville,

pour en jouir à perpétuité eux et leurs descendants. En 1484,1498,

i548 , etc., confirmation de ces mêmes privilèges par Charles

VIII, Louis XII, Henri II, et plusieurs de leurs successeurs.

En 1565, lettres patentes délivrées par Charles IX, pour l'établissement

d'une cour ou juridiction consulaire. En 1602, maladie contagieuse,

qui fait périr une partie des habitants de Niort. En 1461, concession

par le pape, aux maire, échevins, conseillers, pairs et bourgeois

de Niort, du singulier privilège d'être ensevelis dans l'habit

et ceints du cordon des frères cordeliers. Le 28 novembre 1635,

naissance de Françoise d'Aubigné, plus connue sous le nom de

marquise de Maintenon, dans la prison de Niort, dite la Conciergerie,

où son père était détenu pour crime de fausse monnaie. Cette

prison, qui n'était pas alors celle qui existe maintenant, avait

une sortie sur la halle et l'autre dans la rue du Soleil ; elle

est actuellement habitée par divers particuliers, et connue

sous le nom de Passage de Candie, ancienne dénomination d'une

auberge qui avait succédé à la prison. Cette ville est la cinquième

de France qui eut primitivement une municipalité. Ses chartes

sont de 1222. Elle était protégée par un château formé de deux

grosses tours hautes de trente- cinq mètres et demi, et réunies

par un massif. Ce château ou donjon subsiste encore, et sert

de maison d'arrêt ; mais l'enceinte du château et les murs très-élevés

qui entouraient la ville ont été détruits, ainsi que les fossés

très profonds dont elle était ceinte; ils ont été remplacés

depuis la révolution par des rues bien alignées, et par des

maisons bâties avec goût et élégance.

La ville de Niort est

située sur le penchant de deux collines au pied desquelles coule

la Sèvre Niortaise, et possède d'agréables promenades. On y

arrive par de belles roules plantées d'arbres magnifiques ;

les environs offrent des sites charmants, notamment les rives

du ruisseau de Lambon, dont les eaux viennent se perdre dans

la Sèvre. Cette ville, autrefois mal bâtie, est devenue, par

les divers travaux qu'on y a exécutés depuis plusieurs années,

une des cités les plus agréables du Poitou. On y voit deux églises

paroissiales, dont l'une, qui passe pour être un ouvrage des

Anglais, est d'une très-belle architecture golfique: la flèche

a 88 pieds d'élévation ; l'hôtel de ville était l'ancien palais

d'Éléonore d'Aquitaine; il y avait une école d'horticulture,

vaste et bien entretenue, réunie au jardin de botanique, mais

elle n'existe plus.

Bressuire

Quelques écrivains pensent que Bressuire

est l'ancienne Segora mentionnée dans l'Itinéraire d'Antonin.

Guyard de Berville, dans son Histoire de du Guesclin, dit qu'en

1371, époque où les Anglais en étaient maîtres, cette ville

était considérable par le nombre et la richesse de ses habitants,

par la bonté de ses fortifications, et surtout par son château

: elle avait un gouverneur, une garnison, et du Guesclin fut

obligé d'en faire le siège dans toutes les formes ; il la prit

d'assaut et passa la garnison au fil de l'épée; le château capitula;

la ville fut pillée par le soldat, qui y fit un riche butin.

Avant la révolution, les guerres de religion, des causes générales

de dépopulation, et plusieurs banqueroutes éprouvées par ses

principaux fabricants, avaient déjà réduit cette ville à un

grand étal de décadence. L'enceinte de ses murs, qui ne servait

plus qu'à assurer la perception de l'octroi, attestait bien

encore son ancienne importance ; mais sur plusieurs points,

des jardins, des prés, des champs avaient remplacé les habitations.

La guerre de la Vendée a consommé sa ruine; elle fut alors entièrement

réduite en cendres, à l'exception d'une seule maison et de l'église.

On pense que l'établissement des routes stratégiques lui sera

très-profitable.

Cette ville, située dans une contrée agreste,

est bâtie sur une colline au bas de laquelle serpente la petite

rivière de l'Argenton. On y remarque une fort belle église entièrement

construite en granit, et surmontée d'une belle tour de 170 pieds

d'élévation, en forme de clocher.

Parthenay

Parthenay est une ville ancienne dont

l'origine est inconnue : on sait seulement qu'elle était autrefois

très-forte, qu'elle était entourée de doubles fossés et de triples

murailles, et qu'elle a soutenu glorieusement plusieurs sièges,

notamment en 1486, époque où elle se rendit à Charles VIII,

qui en fit détruire les fortifications. C'était anciennement

la capitale de la Gatine Parthenay souffrit considérablement

dans la guerre de la Vendée. Le 20 juin 1793, Westermann, qui

dans la Belgique s'était distingué par son audace, fut envoyé

au mois de juin avec sa légion dans la Vendée. Un corps des

royalistes, fort de six mille hommes, se rassembla à Parthenay,

sous les ordres de Lescure: Westermann s'y porte le 20 juin,

par une marche forcée. A deux heures du matin il égorge les

avant postes à la tête de douze cents hommes ; il pénètre avec

son infanterie dans cette petite ville, dont il a enfoncé les

portes à coups de canon; ses soldais y entrent au pas de charge

et exterminent tout ce qui ose leur résister. Un prêtre vendéen

allait mettre le feu à un canon, il est abattu par le sabre

d'un républicain. Lescure surpris résiste faiblement ; abandonné

de ses soldats, il ne doit son salut qu'à l'obscurité qui le

dérobe aux coups des vainqueurs. Westermann, n'osant pas s'engager

dans ce pays insurgé, reprend la route de Saint-Maixent. Lescure

rentre à Parthenay, et préserve cette ville des flammes auxquelles

voulaient la livrer les soldats, pour punir les habitants d'avoir

favorisé Westermann. Ce général, dont la troupe s'était grossie

des renforts qu'il avait trouves à Saint-Maixent, se présente

de nouveau devant Parthenay, d'où Lescure fuit à son approche.

Westermann, qui avait fait observer la plus exacte discipline

à ses soldats, écrit au gouvernement : «Ma légion ne sera pas

accusée d'avoir enlevé une obole aux habitants de Parthenay.

»

Parthenay est située près du Thouet, dans une contrée

entrecoupée de montagnes et de forêts, sur une colline qui la

divise en haute et basse ville. C'est une ville en général fort

mal bâtie, où l'on remarque les restes d'un ancien château,

entouré de fossés et de contrescarpes, et flanqué de cinq tours

; la porte Saint-Jacques, construction ogivale du XIIe siècle,

surmontée de créneaux et flanquée de deux tours elliptiques

de vingt mètres de hauteur ; l'église Saint- Jean , bâtie dans

le IXe siècle ; d'anciennes prisons très-fortes, élevées de

70 pieds audessus du Thouet, et dont font partie les tours de

l'horloge.

Thouars

L'origine de cette ville se perd dans

la nuit des siècles. Antérieurement à la conquête des Gaules

par Jules César, dans le temps que les Pictones étaient gouvernés

par des rois de leur nation, Thouars était une place extrêmement

forte, connue alors sous le nom de Childoac. Sous le règne de

Tibère, cette ville prit le nom latin de la rivière qui l'arrose,

Tuedae arx, dont on a fait par corruption Thouars. Depuis la

conquête des Gaules par les Francs, il n'en est fait mention

dans les chroniques qu'en 759, où cette ville fut emportée d'assaut,

saccagée, brûlée et rasée par Pépin le Bref. Il paraît que ce

n'était pas alors une ville très considérable, puisque Éginard,

auteur contemporain, la nomme dans ses annales Castellum Thoarcis.

Quoi qu'il en soit, elle ne tarda pas à sortir de ses ruines,

et à réparer ses pertes. Charles le Chauve, la donna avec le

titre de duc à un célèbre capitaine nommé Èble, dont un fils

du nom de Arnoul, s'établit à Thouars en 885, et fit fortifier

la ville. Au XIIIe siècle, les rois d'Angleterre, dont les vicomtes

de Thouars étaient les vassaux, y bâtirent un palais et deux

tours : l'une, appelée tour au Prévôt, pour le logement de leurs

gardes et la sûreté de leurs personnes ; l'autre, nommée tour

du prince de Galles (aujourd'hui tour Grénetière), pour être

occupée par leurs enfants et les principaux officiers de leur

maison. En 1372, le connétable du Guesclin, après s'être emparé

de Saint-Maixent, de Melle, etc., vint mettre le siège devant

Thouars avec une armée de plus de quarante mille hommes. Le

siège dura plusieurs mois On fut longtemps à combler les fossés

de la place, dont les moindres avaient plus de cent pieds de.

largeur, et plus de trente de profondeur. Deux assauts n'ayant

produit aucun résultat, le connétable fil venir de Poitiers

six pièces de canon pour foudroyer les remparts ; mais celte

artillerie servit moins qu'une machine de guerre, que l'on appelait

Truie, au moyen de laquelle on faisait jouer des balistes qui

lançaient des pierres énormes sur les remparts, et qui protégeait

des hommes armés de pics et de leviers avec lesquels ils sapaient

les murailles sans avoir rien à craindre des assiégés. Avant

de donner un dernier assaut, le connétable fit faire au gouverneur

une dernière sommation, et celui-ci, après avoir consulté son

conseil, se décida à capituler aux conditions suivantes; qu'il

y aurait une suspension d'armes jusqu'à la Saint-Michel; 2°

que si ce jour-là, le roi d'Angleterre en personne ou l'un des

princes ses fils ne se présentaient avec des forces suffisantes

pour en faire lever le siège, le gouverneur livrerait la place

au connétable. La ville n'ayant point été secourue, du Guesclin

se présenta sous ses murs la veille de la Saint-Michel de l'année

1372 ; le lendemain, les portes de Thouars lui furent ouvertes,

et il y fit une entrée triomphale. La ville de Thouars fut érigée

en duché en 1563, et en duché-pairie en 1585. Quelques années

avant, les protestants s'étaient beaucoup multipliés dans celle

ville, où ils bravaient, à couvert de la protection du duc,

les édits rigoureux dont ils étaient frappés ailleurs; la duchesse,

excitée par de fougueux prédicants, persécuta tous les monastères

d'hommes et de filles, chassa de Thouars les dominicains, et

brûla une partie du couvent des cordeliers, sous le prétexte

que ces moines l'avaient indiscrètement lorgnée de leurs cellules,

au moment où elle allait se mettre au bain; plusieurs églises

furent aussi brûlées ou démolies par ses ordres. Thouars était

autrefois une ville trois fois plus peuplée qu'elle ne l'est

aujourd'hui: le décroissement de sa population eut pour cause

la révocation de l'édit de Nantes, en r685. Cette ville avait

alors des fabriques considérables de serges et d'étainines,

auxquelles étaient occupées beaucoup de familles protestantes,

qui furent porter dans les pays étrangers leur industrie et

leurs capitaux. Depuis cette émigration, les fabriques ont considérablement

décliné.

La ville de Thouars est située sur le penchant

d'une colline dont le sommet est de niveau avec la plaine, et

dont l'extrémité touche au rocher qui couvrait l'ancienne Childoac

et le dominait, ce qui donne à cette ville la forme d'un amphithéâtre.

Le Thouet, en se courbant en arc vers le sud et l'ouest, l'entoure

dans plus de la moitié de son étendue, et lui sert ainsi de

fortification naturelle. Tout ce qui n'est pas entouré par la

rivière est fortifié de murs bâtis dans le XIII e siècle, flanqués

de grosses tours à la distance de 15 mètres les unes des autres.

Presque partout les murs ont 9 mètres de hauteur et 2 de largeur;

ils sont bâtis de moellons choisis et piqués ; quelques tours

même sont construites en pierre de taille : quatre cents ans

de vétusté et les sièges que ces murailles ont éprouvées, leur

ont à peine fait éprouver quelques dégradations. Thouars était

autrefois entouré d'un double fossé coupé en talus, au milieu

duquel était une fausse braie, que l'on a comblée avant 1789.

La ville avait six portes : la plus remarquable était la porte

au Prévôt ou de Poitiers; elle est composée de deux tours adossées

l'une à l'autre, et ayant chacune 120 pieds de hauteur et 24

de diamètre. Si l'on ajoute à ces fortifications un château

presque inabordable, revêtu de tout ce que l'art pouvait alors

ajouter à l'avantage de la situation, on concevra facilement

qu'avant l'usage du canon, Thouars devait être la plus forte

place du Poitou. Des nombreux édifices que possédait cette ville,

il ne reste plus que le château et quelques débris de l'abbaye

de Saint-Jean.