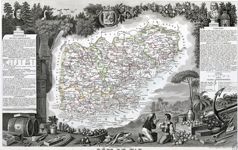

Histoire du Var

Les premières populations qui se fixèrent

sur le littoral de la Méditerranéeet sur les pentes des contreforts

les plus méridionaux des Alpes appartenaient à la confédération

des Ligures. Mais il est difficile de déterminer l'emplacement

des diverses tribus de cette confédération, les Oxybiens, les

Suelteri. Certains auteurs placent les Oxybiens dans les Alpes-Maritimes,

sur le territoire de Cannes, d'autres dans le bassin de l'Argens,

de ce fleuve aux eaux blanches qui a donné son nom au département

du Var, bien que, depuis l'annexion de 1860, il ne l'arrose

plus. Suivant les travaux des archéologues, Agai ou Agay (anciennement

Agathon) serait probablement le port des Oxybiens.

Les Grecs

de Marseille apportèrent les premiers sur la côte ligurienne

les sciences et les arts ; mais, bien avant eux les Phéniciens

avaient des ports et des comptoirs sur la côte. Les Phocéens

de Marseille s'emparèrent de ces établissements, en créèrent

de nouveaux, et imposèrent à tous des noms grecs. Il reste peu

de traces de ces colonisations, traces qui furent plus durables

sur la côte des Alpes-Maritimes. A Antibes et à Nice, les noms

romains sont plus fréquents. Quoiqu'il soit aujourd'hui éloigné

de la mer par les alluvions séculaires de l'ancien Argenteus

(l'Argens), le port de Fréjus (Forum Julii) rappelle César :

ce fut une colonie de soldats de la huitième légion, et le surnom

de Classica (maritime) que portait cette colonie témoigne du

rôle important qu'elle devait jouer pour l'équipement des flottes

romaines. Quant à la ville grecque d'Athenopolis, ou l'identifie

, à tort ou à raison, avec la ville de Saint-Tropez.

Après avoir contourné la presqu'ile montagneuse de Saint-Tropez, on devait, en se dirigeant vers l'ouest, trouver, selon les mesures de l'itinéraire maritime, au fond de la baie de Cavalaire, l'ancien port d'Heraclea Caccabaria, primitivement consacré à Melqart, l'Hercule phénicien. Venaient ensuite les iles Staechades (iles d'Hyères sur les côtes, desquelles se faisait la pêche du corail, même dès le temps des Gaulois, car ces peuples aimaient à orner de corail leurs épées et leurs boucliers. On hésite sur l'emplacement de l'ancienne Pomponiana, qu'on doit, semble-t-il, placer dans la presqu'ile de Giens, et de la ville d'Olbia, colonie de Marseille, qu'il faudrait chercher près d'un point nommé Almanarre. Puis la mer creuse, à l'ouest du golfe de Giens, la grande rade de Toulon, et la nature semble avoir offert de tout temps un refuge aux navires dans le havre de cette ville, aujourd'hui si considérable, mais alors très modeste sous le nom de Telo Martius. Enfin, à quelque distance de Toulon, dans la baie de la Ciotat, se trouvait la ville de Tauroeis ou Tauroentum, dont les ruines ont été retrouvées. Au temps des Romains, Telo Martius n'est signalé que pour sa teinturerie ; on y teignait en pourpre. Mais, parmi les établissements grec les Romains formèrent dans le pays à partir de l'an 125 avant J.-C., lorsque d'alliés de Marseille ils furent devenus conquérants, nul n'égala la grandeur de Forum Julii, qui offre encore une mine aux recherches archéologiques. Des traditions longtemps accréditées dans le pays font remonter au Ier siècle de l'ère chrétienne la prédication des Evangiles sur la côte de la Méditerranée. Selon ces traditions, dès l'an 62 après J.-C., les Juifs persécuteurs des fidèles jetèrent dans une nacelle sans gouvernail Marie Jacobé, Marie Salomé et Sara, leur servante, Marie-Madeleine et Marthe, Marcelle et Lazare le ressuscité, Sidoine, Maximin, Ruf, Cléone et Joseph d'Arimathie.

Ces premiers disciples de Jésus auraient

abordé aux embouchures du Rhône et, tandis que saint Lazare

allait prêcher à Marseille, saint Maximin et saint Sidoine,

à Aix, sainte Cléone venait à Toulon et sainte Madeleine se

retirait à la Sainte-Baume. C'est la légende fameuse, dans les

discussions religieuses, sous le nom de légende des Trois Maries,

et que nous rappelons parce qu'elle explique un grand nombre

de noms d'églises dans la basse Provence. Mais c'est seulement

au IVème siècle que nous voyons définitivement constituées

les Eglises de la première province romaine devenue la seconde

Narbonnaise. En 374, Acceptus, élu par le peuple et le clergé,

puis saint Quillinus se montrent à Fréjus, qui avait Aix pour

métropole.

![]() L'évêque d'Antibes, saint Armentaire, un des

apôtres les plus zélés de cette époque, vint, dit-on, au Vème

siècle, combattre l'hérésie des habitants d'un lieu appelé Griminum.

Ce fait donna lieu à une légende qui représentait ce personnage

vainqueur d'un dragon. Pour perpétuer le souvenir de cet évènement

, la ville aurait alors échangé son ancien nom de Griminum contre

celui de Dragonia, d'où serait venu Draguignan. Il est certain

du moins que les habitants de cette ville ont eu de tout temps

la plus grande vénération pour saint Armentaire, leur patron,

et que l'image du dragon a toujours figuré dans les armes de

la ville, qui sont de gueules à un dragon d'argent. La domination

romaine, qui avait commencé sur le littoral de la Méditerranée,

un siècle avant l'ère chrétienne, finit au IVème

siècle après J.-C., bien avant la chute de l'empire d'Occident.

Les Wisigoths, dès les premières années du Vème siècle,

puis les Ostrogoths, au VIème, occupèrent la Provence.

L'évêque d'Antibes, saint Armentaire, un des

apôtres les plus zélés de cette époque, vint, dit-on, au Vème

siècle, combattre l'hérésie des habitants d'un lieu appelé Griminum.

Ce fait donna lieu à une légende qui représentait ce personnage

vainqueur d'un dragon. Pour perpétuer le souvenir de cet évènement

, la ville aurait alors échangé son ancien nom de Griminum contre

celui de Dragonia, d'où serait venu Draguignan. Il est certain

du moins que les habitants de cette ville ont eu de tout temps

la plus grande vénération pour saint Armentaire, leur patron,

et que l'image du dragon a toujours figuré dans les armes de

la ville, qui sont de gueules à un dragon d'argent. La domination

romaine, qui avait commencé sur le littoral de la Méditerranée,

un siècle avant l'ère chrétienne, finit au IVème

siècle après J.-C., bien avant la chute de l'empire d'Occident.

Les Wisigoths, dès les premières années du Vème siècle,

puis les Ostrogoths, au VIème, occupèrent la Provence.

Les Francs, maitres, après Clovis, de

presque toute la Gaule, parurent ensuite et disputèrent le littoral

de la Méditerranée aux Goths, qui furent refoulés en Italie,

aux Lombards qui essayèrent en vain, à plusieurs reprises, de

s'établir en deçà des Alpes, enfin aux Sarrasins venus d'Espagne.

Les Arabes franchirent le Rhône, dévastèrent tout le pays compris

entre les Alpes et la mer, et y dominèrent jusqu'à ce que le

fameux duc des Francs, Charles Martel, l'eût délivré. Pépin

le Bref, Charlemagne, affermirent la puissance des Francs dans

le midi de la Gaule, mais, après leurs règnes, les malheurs

et les désordres recommencèrent.

Lors du démembrement de

l'empire de Charlemagne, toute la région provençale fut distraite

de la Gaule et se constitua en royaume séparé sous l'administration

de Boson, couronné roi à Arles (879). Ce fut le point de départ

des changements successifs qui isolèrent de la France, durant

la plus grande partie du Moyen âge, la région méditerranéenne.

Aux guerres des seigneurs féodaux se disputant les lambeaux

du pays se joignirent, au IXème siècle, de nouveaux

ravages des Sarrasins qui, cette fois, vinrent par mer. Ayant

débarqué au golfe de Grimaud et s'étant fortement établis à

la Garde Freinet , ils faisaient de continuelles excursions

sur tout le littoral. Les montagnes du département du Var leur

fournirent un point d'appui : ils y demeurèrent si longtemps

cantonnés que le nom de montagnes des Maures leur est resté.

Un comte de Provence, Guillaume Ier, fils de Boson

II, s'illustra par ses guerres heureuses contre les bandes de

pillards qui rendaient inhabitables de si belles contrées et

s'empara du repaire des Sarrasins, la Garde Freinet, en 972.

Parmi les seigneurs qui se distinguèrent dans cette campagne,

on remarqua Grimaldi et ses deux fils, Guido et Gibelin. Gibelin

de Grimaldi gravit hardiment le Mont-Maure et y planta son étendard

victorieux.

Le butin, très considérable, fut partagé entre les combattants, et le pays théâtre de ces sanglants combats devint la récompense du brave Gibelin de Grimaldi, qui donna son nom à l'ancien golfe de Sambracie, appelé dès lors golfe de Grimaud; son frère Guido fut confirmé dans la possession de Monaco. Au XIIème siècle, la Provence passa à Raymond-Bérenger, comte de Barcelone (1112). Le dernier comte de la maison de Barcelone, Raymond-Bérenger V, maria une de ses filles, Marguerite, au roi de France, Louis IX ; une autre, Béatrix, au frère de Louis IX, Charles d'Anjou. Malgré ces alliances, Louis IX considérait encore la Provence comme tellement étrangère à son royaume qu'il hésita à y descendre lorsqu'il revint de sa croisade d'Égypte en 1254 ; cependant il aborda à Hyères.

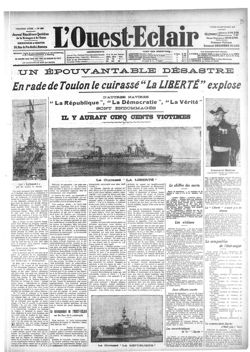

Toulon

Toulon passe pour avoir été fondé par

Telo Martius. Les géographes Tomponius Mêla e Strabon n'en fond

pas mention. Suivant Papou, le nom de Toulon est inscrit pour

la première fois dans l'Itinéraire d'Antonin. Cependant, quand

on fait attention à là beauté de la plage, où les vaisseaux

trouvent un abri sûr dans un bassin immense, et que l'on connaît

le site et la beauté du territoire, on est porté à croire que

la contrée a été habitée dès les temps les plus reculés.

Dans le moyen âge, cette ville fut dévastée par les Saxons,

par les Goths et par les Vandales. Saint Louis, prêt à s'embarquer

à Marseille pour la première croisade, ayant reconnu l'importance

militaire de la rade de Toulon, ordonna l'érection de quelques

forteresses, dont il assigna lui-même la position. En 1329,

le roi Robert et Philippe de Tarente ajoutèrent quelques fortifications

à celles déjà établies, et firent entourer la ville d'épaisses

murailles.

Vers 1495, Louis XII fit jeter les fondements

de la Grosse Tour, qui fut achevée sous le règne de François

Ier et devint le boulevard de la ville du côté de

la mer. Henri IV fil agrandir l'enceinte de Toulon, fit bâtir

les bastions destinés à le défendre, les forts Ste-Catherine

et St-Antonin, et jeta les fondements des deux grands môles

qui flanquent le port. Sous Louis XIV, l'art des fortifications

épuisa ses prodiges en faveur de Toulon : en peu de temps l'entrée

de la rade fut défendue par les forts de l'Aiguillette et de

St-Louis , et tous les points accessibles à une descente fortifiés

par de nombreuses batteries. Ainsi fortifié, Toulon résista

en 1707 aux forcés réunies de l'Angleterre, de la Hollande,

du duc de Savoie et du prince Eugène.

Cette ville est dans une admirable situation, sur un terrain légèrement incliné vers la mer, au pied de hautes collines qui la dominent du côté du nord, et au fond d'une petite baie dont une presqu'île ferme presque l'entrée. La rade, vaste, sûre et à l'abri de tous les vents, peut recevoir en tout temps les vaisseaux de toutes grandeurs. Elle est entourée de fortifications élevées d'après le système de Vauban, et généralement bien bâtie, mais assez mal percée ; la plupart des rues sont étroites, et les places, excepté une seule, sont petites et irrégulières. Toutefois le quartier Neuf, où se trouvent les établissements de la marine, est de toute beauté. La plus grande rue, là rue Lafayette, traverse toute la ville et débouche, vers le port, sur une belle place carrée entourée d'un double rang de beaux arbres et décorée de plusieurs édifices majestueux. Le vieux quartier présente l'aspect d'une colonie formée par des peuples étrangers.

Toulon est une ville très populeuse en

raison de son étendue. Elle offre des marchés abondamment approvisionnés,

des magasins bien fournis, des rues encombrées de piétons, qui

donnent une idée avantageuse de sa prospérité. Toutefois cette

splendeur est liée au plus ou moins d'activité dans les travaux

de l'arsenal : l'état de paix, en condamnant nos vaisseaux de

ligue à l'inaction, paralyse cette florissante industrie. Tous

les établissements maritimes y portent l'empreinte d'un grandiose

inconnu à nos pères, que l'on accourt visiter de tous les points

de l'Europe.

Le port de Toulon est l'un des plus vastes

et des plus sûrs que l'on connaisse ; il se divise en deux parties,

le port marchand et le port militaire, qui communiquent ensemble

par un chenal. Le premier est bordé d'un superbe quai et décoré

de plusieurs édifices. Le port militaire contient les chantiers

de construction, les forges, la mâture, la corderie, la voilerie,

les magasins et l'arsenal maritime, un des plus considérables

de l'Europe. On y admire surtout les chantiers de construction,

où se trouvent deux cales couvertes, dont les immenses toitures

sont destinées à abriter du soleil brûlant de l'été et des frimas

de l'hiver les vaisseaux du premier rang qu'on met sur le chantier.

Brignoles

Dès le VIème siècle Brignoles

était une ville importante entourée de faubourgs et de nombreux

hameaux que les habitants furent obligés d'abandonner dans les

guerres civiles pour se réfugier sur une éminence où est bâtie

la ville actuelle, qu'ils entourèrent de murs et de bastions

flanqués de tours.

L'heureuse situation de la ville, la bonté

de son climat, la beauté de ses promenades et la fertilité de

son territoire engagèrent les comtes de Provence à venir l'habiter

pendant la belle saison ; les comtesses venaient y faire leurs

couches et y passer leur convalescence ; nombre de familles

opulentes y leur domicile et Brignoles devint la seconde capitale

de la Provence.

Le connétable de Bourbon s'en empara à la

tête d'une armée autrichienne mais, onze ans après, elle résista

avec vigueur à Charles-Quint, qui finit cependant par s'en rendre

maître, et la livra au pillage. Le duc d'Épernon la prit en1595.

Cette ville est dans une belle situation, au milieu d'un

bassin agréable et fertile, lequel est dominé par des montagnes

boisées, et arrosé parla petite rivière du Calami. Elle est

assez bien percée, et possède plusieurs places publiques plantées

de beaux arbres et décorées de belles fontaines qui y entretiennent

la propreté, et contribuent à la salubrité de l'air qu'on y

respire.

Fréjus

La position de Fréjus à Forum Julii se

trouve démontrée par les routes qui aboutissent et se rattachent

à Aquae Sextiæ, Aix, Rcii, Riez, Antipolis, Antibes, par les

mesures de Ptolémée et par les ruines du port construit par

les Romains, dont Pline et Tacite ont parlé.

L'origine de

Fréjus remonte aux Celto-Lygiens, qui bâtirent sur la côte quelques

habitations pour se livrer à la pêche et à des courses sur mer.

Leurs du passage de Bellevèse en Italie, des Phocéens s'établirent

sur le littoral depuis Marseille jusqu'au Var et de cette époque

date la fondation de Fréjus, qui vit changer ses cabanes en

une multitude de maisons construites dans le genre de celles

qui formaient là ville de Marseille. Sous les Romains, Jules

César, trouvant en ce lieu une ville déjà considérable, y fit

bâtir de nouveaux quartiers qu'il embellit de beaux édifices,

établit un marché, fit creuser le port, et donna à la ville

le nom de Forum Julii. Le port de Fréjus ne fut achevé que soirs

Auguste, qui y envoya les deux cents galères prises sur Antoine

à la bataille d'Actium, et y plaça une colonie de soldats de

la 8 légion ; il fit construire un phare pour la marine, un

amphithéâtre, et un superbe aqueduc qui conduisait dans là ville

les eaux pures et limpides de la Siagne; Fréjus dut encore à

cet empereur une maison de bains, un panthéon dont on voit des

vestiges à la ferme de Villeneuve, un beau théâtre et plusieurs

autres édifices publics. La ville, qui avait alors environ 4

kilomètres de circonférence et 40,000, âmes de population, fut

entourée de fortes murailles flanquées de tours;, percées de

quatre portes magnifiques, dont les principales' étaient la

porte Dorée et la porte Romaine. Agrippa contribua aussi à l'embellissement

et à la prospérité de Fréjus ; quelques auteurs pensent que

ce fut, lui qui y amena les eaux de là Siagne.

Cette ville, célèbre par sa vaste étendue,

par les hommes illustres qui y virent le jour, par le second

triumvirat qui y fut signé entre Antoine et Lépide, subsista

pendant plusieurs siècles dans l'état florissant où elle avait

été mise par les Romains. Elle fut prise et saccagée plusieurs

fois par les barbares et par les pirates. En 940 ; les Sarrasins

abattirent une grande partie de ses remparts, détruisirent les

tours les plus fortes, pillèrent les maisons et les incendièrent.

Vers 1475, des corsaires la surprirent, l'incendièrent, et firent

entièrement disparaitre les restes de son ancienne splendeur.

Au commencement du XVIème siècle, la ville n'était

peuplée que de chanoines, de moines et de religieuses, répartis

dans un grand nombre de monastères, dont Charles-Quint pilla

les églises en 1536. Quelque temps après, ce monarque entreprit

de la rebâtir et lui donna même son nom, mais sa retraite précipitée

ne lui permit pas d'effectuer ce projet.

Le port de Fréjus,

creusé dans l'intérieur des terres, sous les murs de la ville

communiquait à la mer par un chenal sinueux de 2 000 mètres.

de 1 mètre longueur ; une dérivation de l'Argens formait

une espèce d'écluse de chasse, qui entretenait l'entrée constamment

libre ; cette dérivation ayant cessé d'être entretenue, le chenal

se combla, et le port, ne communiquant plus avec la mer, devint

un marais pestilentiel qui a été depuis peu desséché et livré

à l'agriculture. On voit encore de beaux restes de quais ; deux

bornes d'amarres en granit, où le frottement' des cordages est

encore visible ; un phare circulaire terminé par une tour, et,

entre le port et la ville, un arc triomphal de grande démentions,

désigné aujourd'hui sous le nom de porte Dorée.

Draguignan

Draguignan passe pour avoir été fondée

vers le milieu du Vème siècle, par les habitants

de Griminum, qui abandonnèrent la hauteur voisine pour venir

s'établir au pied de la montagne, où ils bâtirent une ville

qu'ils nommèrent d'abord Dragomam et ensuite Draguignan qu'ils

entourèrent de fortes murailles, et que plus tard ils fortifièrent

par une haute et vaste tour, par trois citadelles et par plusieurs

bastions. Cette ville s'agrandit, s'embellit de plusieurs édifices

et devint une des plus considérables de la Provence. Les guerres

civiles détruisirent les premiers remparts, qui furent reconstruits

en 1615, flanqués de tours, et bordés d'un large fossé.

Les guerres de religion la désolèrent

à plusieurs époques.

La ville de Draguignan est située sous

un climat sain et tempéré, au pied de la montagne du Malmont,

dans un fertile bassin formé par un amphithéâtre de coteaux

entièrement couverts de vignes, d'oliviers, et arrosé par la

rivière de Pis ou de Narturbie, dont un canal de dérivation

traverse la ville,où il fait mouvoir plusieurs manufactures.

Sans être bien bâtie, elle offre d'assez jolies rues et quelques

édifices remarquables, entre autres le palais de justice une

prison modèle ; la tour de l'horloge, justement admirée des

étrangers: elle est carrée et s'élève avec majesté à une hauteur

prodigieuse au-dessus d'un grand rocher taillé à pic, supporté

lui-même par un autre rocher plus étendu.