La Rochelle - Préfecture de la Charente Maritime

-Retour

au Département

La Rochelle (Santonum Portus, Rupella). Ville forte et port de mer, autrefois capitale de l'Aunis. Au fond d'une des anses du golfe de Gascogne, dont les deux îles de Ré et d'Oléron font une rade vaste et sûre, s'élevait, longtemps inconnu, un rocher, rocca, rupella, au pied duquel quelques pêcheurs à demi sauvages s'étaient creusé des huttes dans le sable du rivage. C'est à ce rocher que La Rochelle doit et son nom et son origine. Dans un acte du Xème siècle, il est déjà fait mention de Rupella. A cette époque, la partie de la côte où fut construite plus tard la ville dépendait de la baronnie de Châtelaillon; le château qui protégeait ce domaine ayant été ravagé et détruit dans les descentes des pirates normands et dans les guerres des ducs d'Aquitaine, un nouveau château, nommé Vauclair, fut élevé près du rocher dont nous venons de parler, le lieu paraissant probablement plus facile à défendre.

Les habitants des campagnes voisines

vinrent chercher abri et protection autour des remparts de la

forteresse, et sur le point le plus rapproché du rivage les

pêcheurs creusèrent, pour leurs barques, un port dans lequel

il n'est point permis de voir le Portus Santonum des anciens,

quoique, par suite d'un long préjugé historique, nous ayons

été forcé d'accoler ce nom à celui de La Rochelle. Entre le

port et le bourg s'étendait un terrain appelé le Champ de Lyre

; il fut abandonné en 1152, par Eble de Mauléon et Geoffroy

de Rochefort, aux nouveaux arrivants que la ville naissante

ne pouvait déjà plus contenir, et l'église Saint-Barthélemy,

qui s'y éleva bientôt après, devint la paroisse de ce quartier.

Ces rapides accroissements de la population s'expliquent par

l'importance et le succès des opérations commerciales et maritimes

auxquelles s'étaient adonnés les fils de ces habiles et intrépides

pêcheurs de La Rochelle. L'intérêt de leur commerce leur avait

conseillé une prudente neutralité pendant les guerres de Henri

Plantagenet et de Richard Cœur de Lion. Un des premiers actes

d'Éléonore, quand elle reprit la souveraineté de ses domaines

d'Aquitaine, fut l'octroi d'une charte communale aux habitants

de La Rochelle, en 1199, dans laquelle elle reconnaissait leurs

droits et leurs franchises. L'acte, daté de Niort, ne nous a

pas gardé le détail de ces droits et franchises ; les modifications

furent d'ailleurs nombreuses et fréquentes mais il faut le signaler

comme le principe des conquêtes que l'héroïque commune sut agrandir

ou défendre avec une ténacité dont nous ne trouverons pas un

seul exemple dans les annales de notre pays.

Dans ce pays

ouvert à tant de compétiteurs, dans ces temps de luttes presque

continuelles il fallait à la Rochelle une constitution indépendante

et forte pour qu'elle ne devînt pas à tout propos et sans aucun

souci de ses intérêts place stratégique en temps de guerre,

appoint livré dans les traités de paix. Conquérir cette existence

propre, la libre disposition de soi-même, devenir en France

une petite république comme Gènes et Venise, une riche commune

comme les grasses cités de Flandre, telle fut l'ambition de

La Rochelle; ce but fut toujours le fond de sa politique.

Le règne d'Éléonore avait placé La Rochelle

sous la domination anglaise; lorsque Philippe-Auguste vint s'emparer

des domaines français du roi Jean, conformément à la sentence

rendue après le meurtre d'Arthur de Bretagne, les Rochelois,

qui n'avaient qu'à se louer jusqu'alors des Anglais, et peu

soucieux d'ailleurs de prendre part à la querelle, refusèrent

d'ouvrir leurs portes au prince français. Après un siège qui

dura toute une année, Philippe fut contraint de se retirer.

Toutefois, cet acte de fidélité devait coûter à La Rochelle

plus cher que ses habitants ne l'avaient pensé ; tout le pays

de Guyenne et de Poitou étant redevenu français, c'est à La

Rochelle que débarquait Jean sans Terre pour y préparer ses

expéditions contre les provinces enlevées à sa couronne.

Ce rôle, si décidément hostile aux rois de France, refroidissait,

à l'égard de l'Angleterre, le zèle des Rochelois, qui, dans

un souverain, cherchaient surtout un protecteur de leur repos

et de leur commerce. La conduite de Henri III, qui, pendant

le siège soutenu en 1224 contre Louis VIII, négligea de les

assister et leur envoya, dit-on, pour tout secours, des coffres

remplis de pierres, acheva de les détacher de la cause anglaise.

Après une défense dirigée par Savary de Mauléon, et qui ne fut

pas sans gloire, La Rochelle ouvrit ses portes à Louis VIII,

le 3 août. Le prince français, avec beaucoup d'habileté, se

hâta de reconnaître et de confirmer tous les privilèges de la

ville vaincue ; c'était la conquérir plus sûrement que par la

force des armes. La Rochelle fut dès lors une ville française

par ses affections et ses sympathies.

Cédée à Édouard III par le traité de Brétigny, en 1360, voici en quels termes ses magistrats protestèrent « Nous serons et obéirons aux Anglais des lèvres, mais les cœurs ne s'en mouvront. » La politique d'Édouard ne put changer ces dispositions, et malgré la concession de nouveaux privilèges, malgré de nombreux encouragements prodigués à son commerce, la population ne voulait voir dans son règne qu'une domination passagère. La preuve en fut donnée pendant la bataille navale que se livrèrent, en 1371, devant La Rochelle, le comte de Pembroke et le roi de Castille Henri de Transtamare, allié de la France. Les Rochelois refusèrent d'intervenir, prétextant, eux, si habiles marins, » Qu'ils n'étoient point exercés à combattre sur mer, surtout contre les Espagnols, et qu'ils avoient leur ville à garder. » Pembroke ne leur eût point pardonné cette réponse mais, fort heureusement pour La Rochelle, il fut vaincu et fait prisonnier. A cette neutralité plus que suspecte, succédèrent bientôt des actes plus significatifs encore.

Le brave Du Guesclin, combattant pour

ravir aux Anglais les fatales concessions imposées par le traité

de Brétigny, pressait Poitiers; Jean d'Évreux, sénéchal du roi

d'Angleterre, avait quitté La Rochelle pour aller au secours

de la capitale du Poitou et avait laissé la garde du château

à un simple écuyer nommé Philippe Mansel. Le maire de La Rochelle,

Jean Chauldrier, profita de l'occasion pour chasser les Anglais.

Du Guesclin, à cette nouvelle, marcha sur la ville, qui l'accueillit,

mais à des conditions qui caractérisent parfaitement la politique

rocheloise le château devait être rasé, la ville incorporée

au domaine royal sans pouvoir jamais en être aliénée, et le

droit de battre monnaie était rendu aux habitants. Charles V

ne marchanda pas ; il ajouta à ces privilèges l'exemption de

toute redevance, la promesse de ne lever aucun impôt sans le

consentement du pouvoir municipal et la prérogative de noblesse

conférée au maire ainsi qu'à ses successeurs. Il y avait, comme

on le voit, dans un pareil traité, satisfaction pour les intérêts

tout autant que pour les sympathies aussi l'alliance fut-elle

sincère et durable.

La fidélité des Rochelois ne se démentit

pas pendant les règnes désastreux de Charles VI et de Charles

VII. Leurs flottes marchandes, en temps de paix, allaient promener

le pavillon français sur des rivages d'un éloignement redoutable

pour cette époque. Jean de Béthencourt, gentilhomme normand,

abordait avec deux navires de La Rochelle aux îles Canaries

et les soumettait en partie. Leurs escadres, en temps de guerre,

faisaient face à l'Anglais et lui prouvaient que la France n'avait

pas succombé tout entière à Poitiers et à Azincourt. Sous Louis

XI, un désaccord de peu de durée vint troubler cette harmonie.

Contrairement à un des articles de la convention signée par

Charles V, le roi avait compris La Rochelle dans la donation

du duché de Guyenne et du comté de Saintonge faite à son frère

Charles de Valois. Les Rochelois protestèrent à diverses reprises.

Louis XI était trop habile pour ne pas sentir la faute qu'il

avait commise, à la mort de son frère, il revint en personne

réintégrer La Rochelle au domaine royal, et, à son entrée, il

prêta, à deux genoux, une main sur un crucifix et l'autre sur

les saints Évangiles, le serment de maintenir les franchises

municipales; et comme nos rusés bourgeois savaient toujours

se faire payer leur réconciliation par quelque concession nouvelle,

ils obtinrent cette fois pour leur commerce le droit de continuer

les relations avec les étrangers, même pendant la guerre, et

avec les pays ennemis. Jusqu'à Charles IX, nous voyons se développer,

dans une paix à peu près constante, l'importance politique,

maritime et commerciale de La Rochelle.

Un fait peut donner l'idée du degré de puissance où était arrivée la marine rocheloise : des Français établis en Floride avaient à se plaindre de cruautés exercées contre eux par les Espagnols à cette nouvelle, un gentilhomme gascon, Dominique de Gourgues, vend son patrimoine, équipe trois navires dans le port de La Rochelle, embarque 200 soldats d'élite et 80 matelots et part venger ses compatriotes. Il surprend les Espagnols, les disperse ou les massacre; puis, attachant leurs cadavres aux mêmes arbres où ils avaient pendu les Français, met cette laconique inscription au-dessus de leur tête Pendus non comme Espagnols, mais comme traitres, voleurs et meurtriers ; puis il rentre à La Rochelle en 1568, et nous ne voyons nulle part qu'aucune réparation ait été demandée jamais par l'Espagne.

Cette importance de La Rochelle se manifesta surtout pendant les guerres de religion, qui fournissent à son histoire ses deux plus belles pages. La Réforme avait pénétré dans la ville sans grand éclat et y avait été accueillie avec beaucoup-moins d'ardeur que l'esprit de critique et d'examen inhérent à une bourgeoisie quasi républicaine ne pourrait le faire supposer; mais un parti s'était formé en France, hostile à la cour et intéressé à profiter de toutes les fautes qui se commettaient. Condé, La Rochefoucauld, les princes de Navarre avaient les yeux tournés vers La Rochelle et n'attendaient qu'une occasion d'en faire leur place de guerre. L'intolérance maladroite des gouverneurs royaux, l'attitude hautaine de Charles IX pendant un voyage qu'il y fit en 1563 aplanirent les voies aux chefs du parti protestant ; les élections municipales appelèrent au pouvoir des réformistes ardents, et, malgré l'opposition des politiques, bourgeois prudents qui pressentaient les conséquences d'une pareille résolution, la ville se trouva engagée dans la querelle. La reine de Navarre y avait sa cour. On y tint un synode national en avril 1571, auquel assistèrent Coligny, Jeanne d'Albret, Henri de Navarre et Henri de Condé. C'est dans cette assemblée de toutes les Églises de France réformées, présidée par Théodore de Bèze, que fut rédigé le symbole de la foi nouvelle, dit de La Rochelle. Après le massacre de la Saint-Barthélemy, La Rochelle devint le refuge et le boulevard des protestants, qui s'y donnèrent pour chef le fils de Jeanne d'Albret, Henri de Béarn. De son côté, le pouvoir royal semblait se préparer à une lutte prochaine ; des forces étaient concentrées à Brouage, port rival, situé à quelques lieues au sud de La Rochelle ; de sourdes rumeurs circulaient, lorsque fut intercepté et rendu public un billet de Catherine de Médicis à Strozzi, un des agents du roi dans la province ; billet qui annonçait les intentions hostiles de la cour relativement aux protestants réfugiés dans La Rochelle. A cette nouvelle, les habitants s'organisèrent en milice, on enrôla des volontaires au dehors, et tout en refusant, disaient-ils, de faire remonter au roi la responsabilité « de la lâche entreprise et barbare exécution dont l'antiquité n’avoit jamais ouï pareille, et dont la postérité ne pourroit ouïr parler qu'avec horreur », les Rochelois ne voulurent pas écouter ni recevoir les envoyés de Charles IX, et les hostilités commencèrent.

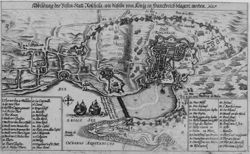

Les troupes du roi s'avancèrent contre

La Rochelle sous le commandement du maréchal de Biron ; le siège

fut continué par le duc d'Anjou, qui jouissait d'une grande

réputation militaire. Les opérations de la défense furent dirigées

par un brave et habile capitaine nommé La Noue, qui, après avoir

fait tous ses efforts pour concilier, dans de pacifiques négociations,

sa fidélité au roi avec les devoirs de son patriotisme, se dévoua

tout entier à la cause de ses concitoyens et sut allier à l'habileté

du diplomate le sang-froid du général et le courage du soldat.

L'histoire détaillée du siège

exigerait plus qu'une simple notice ; quelques chiffres suffiront

pour donner une idée de l'acharnement avec lequel on combattit

de part et d'autre. Pendant sa durée, de décembre 1572 au 27

juin 1573, dans l'espace de huit mois, la perte des troupes

royales fut de 22,000 soldats, selon les uns, selon les autres

de 40,000 et de 60 officiers généraux. Le résultat, comme effet

moral, fut tout à l'avantage des Rochelois ; l'indiscipline

s'était glissée parmi les assiégeants, le duc d'Anjou, élu roi

de Pologne, ne savait à qui laisser le commandement; on renonça

à entrer de vive force dans la place, et La Rochelle conserva,

avec la liberté des cultes, toutes les anciennes franchises

qu'elle possédait auparavant.

Une habile modération consolida

les conséquences de la victoire sous Henri III et Henri IV,

après l'édit de Nantes, les Rochelois surent rester fidèles

à leur rôle de protecteurs de leurs coreligionnaires, sans se

laisser entraîner à une hostilité systématique contre le pouvoir

royal. Il n'était cependant pas permis de s'y méprendre il ne

restait plus qu'un pas à faire, un nom à changer, et La Rochelle

devenait une république. Le pouvoir du gouverneur était à peu

près nominal ; toutefois, le fort Louis était resté sous sa

dépendance ; ce dernier rempart de la puissance centrale portait

ombrage à la susceptibilité défiante et jalouse des bourgeois,

qui demandaient instamment sa démolition : Sous Louis XIII,

la querelle s'envenima ; le roi vint en personne mettre le siège

devant la ville, qui, malgré sa défense, avait laissé se réunir

dans ses murs une assemblée extraordinaire des Églises réformées.

Le duc de Guise, avec une escadre, bloquait la ville par mer

; la fortune restait indécise entre les deux partis, lorsqu'une

diversion des protestants du Midi et la complication des affaires

extérieures contraignirent le roi à signer le traité de Montpellier,

en 1622. La destruction du fort Louis était une des conditions

du traité, mais la cour sut l'éluder. C'était le prétexte maintenu

pour recommencer la lutte. Malgré tout l'intérêt qui s'attache

aux courageux efforts de La Rochelle, cet héroïque boulevard

des libertés civiles et religieuses, on doit convenir que l'indépendance

à laquelle elle aspirait devenait inconciliable avec la constitution

politique et territoriale de la France à cette époque.

La lutte eût pu avoir de plus longues et de plus douloureuses péripéties, si la Providence n'eût point alors suscité pour son œuvre le plus grand génie que la monarchie française ait jamais eu au service de ses intérêts. Richelieu était ministre. On sait tout ce qu'il y avait de grand dans les vues de sa politique extérieure ; au dedans il voulait constituer monarchiquement une France homogène et forte sur les ruines de toutes ces rivalités féodales et princières qui, depuis tant de siècles, ensanglantaient et épuisaient le pays. Il comprit de quelle importance il était, pour l'avenir de ses projets, de ne pas laisser, entre ses adversaires et lui, une citadelle où ne manqueraient pas de venir se retrancher ses ennemis, nationaux ou étrangers.

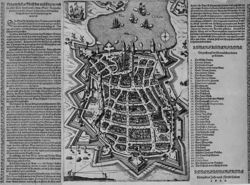

Un nouveau siège fut résolu, le cardinal, traînant le roi à sa suite, vint de sa personne diriger les travaux et donner le curieux spectacle d'un prélat aussi expert aux choses de la guerre, aussi intrépide en face du danger, qu'on avait pu le supposer jusque-là habile aux intrigues de cour et aux travaux de cabinet l'histoire, toujours partiale pour les vainqueurs, a trop souvent raconté les merveilles de cette tranchée qui entoura, du côté de la terre, la ville assiégée sur un espace de 12 kilomètres et qui était flanquée de onze forts et de dix-huit redoutes; elle a trop parlé de cette fameuse digue construite en face du port, d'après les plans de l'ingénieur Métézeau acceptés par Richelieu, et destinée à arrêter les secours que l'Angleterre promettait aux Rochelois, pour que nous en entreprenions une description nouvelle contentons-nous de consacrer quelques lignes à la gloire des vaincus. Le siège avait commencé le 10 août 1627. Au mois de mai de l'année suivante, les secours anglais ne pouvant parvenir, la famine commençant à décimer la population, on montrait au maire Guiton un citoyen expirant de faim C'est assez qu'il reste un homme pour fermer les portes, dit-il froidement. Les assiégés luttèrent encore pendant cinq mois ; les riches, ceux qui avaient de l'argent, payaient une vache maigre 2,000 livres, et la livre pesant, 12 livres un biscuit, 25 livres un œuf, 8 livres; une pomme, 32 sols. Le pauvre peuple était réduit à ne se nourrir que d'herbe et de coquillages. Un père s'était ouvert les veines pour nourrir son enfant, une femme avait dévoré les chairs de ses bras avant d'expirer ; une autre avait mangé sa propre fille. La population se trouvait réduite de 27,000 à 5,000 habitants les places, les rues, les maisons étaient encombrées de cadavres ; la perte des troupes royales avait été aussi énorme les sommes dépensées s'élevaient à 40 000 000.

Une capitulation fut enfin signée ; elle

stipulait amnistie complète et liberté des cultes. Le 30 octobre

1628, Louis XIII entrait en vainqueur dans la ville le lendemain,

Richelieuy célébrait la messe dans l'église Sainte-Marguerite

; l'énergique Guiton avait obtenu un sauf-conduit, reprenait

son métier de marin et servit dans la marine de Richelieu ;

le rôle politique de La Rochelle était terminé. Le cardinal

ne se livra à aucune vengeance contre les vaincus ; il n'y eut

point de sanglantes exécutions, mais les fortifications de la

ville furent rasées, les privilèges municipaux abolis, les franchises

communales supprimées, l'essor républicain fut comprimé dans

son foyer le plus menaçant, et le ministre n'eut plus à redouter

l'alliance d'une opposition bourgeoise avec les dernières forces

de l'aristocratie dont il projetait l'abaissement.

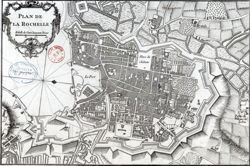

Après

la démolition de ses murailles par Richelieu, La Rochelle resta

ville ouverte jusqu'en 1689, époque à laquelle Louis XIV, effrayé

des tentatives de la ligue anglo-hollandaise, fit élever de

nouvelles fortifications, commencées par l'ingénieur Ferri et

achevées par Vauban.

L'activité rocheloise eut quelques occasions de s'exercer dans diverses expéditions qui maintinrent la réputation de ses marins. Citons celle du capitaine Lemoyne d'YberviIIe, auquel est due la première reconnaissance complète et certaine de l'embouchure du Mississipi et la colonisation de l’ile du Massacre, dont il changea le nom en île Dauphine, et qui fût devenue une précieuse possession pour la France sans l'incurie de la métropole. Rappelons encore celle de René Duguay-Trouin, couronnée par la prise de Rio-Janeiro. Néanmoins, la marine rocheloise, épuisée par les revers des dernières années du grand roi, n'était plus que l'ombre d'elle-même, lorsque, par un suprême effort, le 23 septembre 1757, elle parvint, avec celle de Rochefort, à chasser une flotte anglaise du pertuis d'Antioche. La guerre de l'indépendance américaine fournit encore à ses corsaires l'occasion de signaler leur courage, et de 1778 à 1782, ils firent sur les Anglais de riches et nombreuses prises.

La révocation de l'édit de Nantes (1685),

en forçant plus de trois cents familles rocheloises à s'expatrier,

porta un coup terrible au commerce et à l'industrie de cette

cité, que n'épargnèrent point les terribles dragonnades. Aussi

la Révolution de 1789 y fut accueillie avec enthousiasme ; mais

quelques massacres signalèrent ce bel élan. Sa garde nationale,

victorieuse des Vendéens à Chantonay le 17 mars 1793, fut battue

le surlendemain à Saint-Fulgent.

Peu après, la ville devint

le quartier général d'une armée républicaine qui prit le nom

d'armée de La Rochelle et que commandait le général Canclaux.

Sous l'Empire, les corsaires rochelois firent une rude guerre

au commerce anglais ils déjouèrent souvent la surveillance des

croiseurs anglais que le peu de profondeur des eaux empêchait

de les poursuivre dans leur retraite vers les côtes. Napoléon

vint visiter deux fois La Rochelle et y transféra le chef-lieu

du département qui, auparavant, était établi à Saintes, et fit

achever un bassin à flot commencé en 1770.

Sous la Restauration,

en 1822, La Rochelle fut encore agitée par une conspiration,

dite Conspiration des sergents de La Rochelle, dont le

dénouement sanglant eut une triste célébrité. Depuis ce lugubre

épisode de son histoire, La Rochelle a cherché dans le commerce

un dédommagement à l'importance politique et militaire qu'elle

a perdue. La grande pêche et l'entrepôt des bois du Nord sont

les principaux objets de ses spéculations commerciales ; un

vaste bassin ou bassin à flot a encore été créé en 1865 pour

les besoins de sa marine ; et il est question de créer un port

en eau profonde à la mare à la Besse, dans la rade de la Pallice,

près de La Rochelle.

Située sur l'Océan, dans une anse, La

Rochelle, quoique propre et bien bâtie, a un aspect triste ;

les rues sont généralement bordées de portiques ou arcades qui

dissimulent le mouvement et la circulation des piétons et des

promeneurs.

Cependant, grâce à de nouveaux travaux, la ville

s'embellit chaque jour. Au vieux port, dont l'entrée est éclairée

par deux phares, on a joint, en 1865, un nouveau bassin dans

lequel on pénètre par une écluse ayant 16 mètres 50 de largeur.

Les principaux monuments de La Rochelle sont l'hôtel de ville,

beau bâtiment datant de la Renaissance, qui vient d'être habilement

restauré et qui compte parmi nos monuments historiques ; dans

l'intérieur, on voit encore la chambre à coucher de Henri IV.

On y montre aussi l'escalier du haut duquel le maire Guiton

haranguait le peuple et l'exhortait à la résistance pendant

le siège. La porte de l'horloge, ornée de trophées et surmontée

d'une flèche, est un spécimen remarquable de l'architecture

du moyen âge. Des cinq paroisses qui existaient jadis, et des

nombreux établissements religieux parmi lesquels on comptait

une commanderie de l'ordre du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem,

il ne reste que trois églises d'une valeur artistique assez

médiocre. La tour de l'ancienne église Saint-Barthélemy a été

classée parmi les monuments historiques. La place du Château,

dont trois côtés, garnis d'arbres, servent de promenades, est

vaste et fort belle ; on y jouit d'un magnifique coup d'œil

sur l'Océan. Les allées de cette place et celles des remparts

forment avec les quais du port de belles promenades intérieures.

Plan du site |

Moteur de recherche |

Page Aide |

Contact

© C. LOUP 2025.