Histoire de la Somme

La Somme est notre ancienne Picardie,

province dont le nom a été, pour les étymologistes, le texte

de si longues et si stériles dissertations. Les Romains trouvèrent

ce territoire occupé par de nombreuses tribus dont ils nous

ont transmis les noms c'étaient, au nord, les Morini ; à l'ouest,

les Ambiani, qui avaient pour capitale Somarobriva, et les Britanni

; les Veromandui, à l'est, et, au sud, les Bellovaci et les

Sylvanectenses. Les Ambiani, les Morini et les Bellovaques prirent

une large part à la guerre de l'Indépendance sous Vercingétorix

mais, vaincus comme les autres peuples de la Gaule, ils se soumirent

et firent partie de la seconde Belgique. La résistance des habitants

à la domination étrangère leur mérita l'estime des vainqueurs.

D'importants privilèges, de larges franchises municipales, de

nombreux embellissements dans les villes assurèrent la paix

dans le pays jusqu'à l'arrivée des Francs.

Clodion est le

premier chef qui y pénétra, au commencement du IVème

siècle ; c'est à peu près vers la même époque qu'apparaissent

aussi les premiers propagateurs de la foi chrétienne, saint

Firmin, saint Crépin et saint Crépinien, saint Valère, saint

Ruffin, saint Quentin, saint Vaast, saint Valery, saint Ricquier,

saint Lucien et les apôtres de l'Église irlandaise. Leur lutte

contre le druidisme et le paganisme romain fut laborieuse et

rude les traits principaux du caractère picard se retrouvent

aussi prononcés, à cette époque, qu'ils se sont maintenus depuis.

La ténacité, l'obstination, la fidélité aux vieilles croyances

furent de sérieux obstacles à l'établissement de la foi nouvelle.

Mais hâtons-nous d'ajouter que la vérité, une fois connue et

acceptée, ne trouva nulle part de plus zélés sectateurs ni de

défenseurs plus intrépides.

Sous les princes de la première race,

la Picardie demeura inféodée au domaine royal elle faisait partie

de ce qu'on appelait alors La France. Ce fait s'explique

quand on se rappelle que, jusqu'à Charlemagne, Soissons fut,

à vrai dire, la capitale de la monarchie franque et la résidence

la plus habituelle des rois. Sous les successeurs du grand empereur,

l'immensité des possessions conquises nécessita la création

de comtes ou lieutenants, chargés de gouverner les provinces

au nom du souverain, qui en vivait éloigné. C'est en 823 que

nous voyons Louis le Débonnaire abandonner pour la première

fois l'administration de la Picardie à un comte. On sait quels

furent les rapides envahissements de ces nouveaux pouvoirs,

et en combien de lieux et de circonstances ils parvinrent à

se rendre indépendants.

Grâce à l'inamovibilité des fiefs

féodaux, les alliances de famille concentrèrent bientôt entre

les mains de quelques seigneurs une puissance rivale de celle

des rois. Le développement de ces usurpations remplit toute

la seconde race et aboutit au triomphe définitif, au couronnement

de la haute féodalité dans la personne des Capet, comtes de

Paris. La Picardie suivit la loi générale.

Un Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui avait épousé une comtesse de Vermandois, voulut, après la mort de sa femme, retenir le comté d'Amiens, qui devait retourner à Aliénor, comtesse de Saint- Quentin, sœur cadette de la défunte. L'injustice de cette prétention était si flagrante, et l'ambition du comte Philippe prenait des proportions si menaçantes, que le roi de France crut devoir enfin intervenir ; il ne s'agissait ni de remontrances ni d'arbitrage, c'est une guerre sérieuse qu'il fallut entreprendre pour réduire l'ambitieux vassal et encore une dernière satisfaction lui fut-elle donnée par le traité de paix qui intervint il fut convenu que le beau-frère et la belle-sœur jouiraient successivement de la province en litige, et qu'après leur mort elle appartiendrait à la, couronne. C'est à Philippe-Auguste qu'on doit cet arrangement, qui fit rentrer la partie la plus importante de la Picardie dans le domaine national. Le Ponthieu, dont Abbeville est la capitale, passa successivement dans les maisons d'Alençon, de Dammartin, de Castille et d'Angleterre. Philippe de Valois reprit sur Édouard III, par confiscation, ce comté, ainsi que celui de Santerre (territoire de Péronne), avait été rattaché à la couronne, lorsque Charles VII, en 1435, engagea au duc de Bourgogne, pour quatre cent mille écus, toutes les villes situées sur la Somme. Le droit des rois de France étant enfin reconnu, cette aliénation ne devait être que momentanée.

Le premier soin de Louis XI, deux ans

après son avènement au trône, en 1463, fut d'acquitter la dette

contractée par son père et de rentrer dans l'entière possession

de la Picardie. Depuis cette époque, la province n'a pas cessé

d'être française.

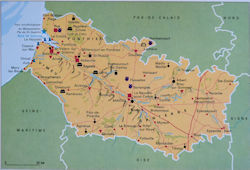

Elle comprenait alors l'Amiénois, le Boulonnais,

le Ponthieu, le Santerre, le Vermandois, le Thiérache, le Pays

reconquis, le Beauvoisis, le Noyonnais et le Laonnais on y réunit

l'Artois. Dans la suite, les territoires de Beauvais, Noyon

et Laon en furent détachés au profit de l'Ile-de-France; puis

en 1790, dans la dernière division du sol français en départements,

Boulogne et Montreuil furent affectés au Pas-de-Calais, l'Aisne

eut les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins; tout

le reste forma le département de la Somme.

Depuis la réunion

de la Picardie à la France, son histoire, comme province, se

confond avec l'histoire générale du pays. L'intérêt et l'importance

des événements qui s'y sont passés sont tout entiers dans les

chroniques particulières des villes ; nous y renverrons donc

le lecteur, nous contentant ici de quelques observations sur

la physionomie général de la province.

La grande lutte de

Charles le Téméraire trouvera sa place dans la notice de Péronne,

et les chroniques d'Amiens nous diront l'histoire de la rivalité

des maisons de France et d'Espagne.

Ce qu'il importe de constater ici, comme aperçu synthétique, c'est la profonde empreinte laissée sur le sol picard par chacune des grandes crises sociales qui ont tour à tour transformé notre pays. Le caractère des habitants, lent et paresseux dans ses évolutions spéculatives, défiant dans sa naïveté, après avoir opposé aux principes nouveaux une résistance obstinée, s'en est laissé pénétrer plus profondément qu'aucun autre. Nous avons parlé de l'enracinement des croyances païennes en face de la Gaule presque entièrement convertie au christianisme dès que la vraie foi se fut emparée des intelligences et des cœurs, la Picardie devint le pays le plus religieux peut-être de la chrétienté. Est-il besoin de citer les fameuses écoles monastiques de Corbie et de Saint-Ricquier, les pèlerinages si célèbres et si fréquentés à Notre-Dame de Liesse, à Notre-Dame de Boulogne et à l'église du Saint- Esprit de Rue ? L’époque des croisades surtout éclate en glorieux témoignages de la piété des Picards et, pour emprunter les paroles d'un historien moderne de la province, c'est un Picard, Pierre l'Hermite, qui prêche la première croisade et marche à l'avant-garde. C'est un Picard, le baron Creton d'Estourmel, qui, le premier, plante sa bannière sur les murs de Jérusalem, et sa famille, en mémoire de ce fait d'armes, inscrit sur son blason cette noble devise « Vaillant sur la crête » enfin, c'est un Picard, Godefroy de Bouillon, le plus glorieux peut-être, qui porta le premier la couronne de Jérusalem. Voilà pour le sentiment religieux.

Quant à l'esprit féodal, les preuves

de son développement, en Picardie, sont bien plus nombreuses

encore. Suivant le même auteur, on comptait dans la mouvance

directe du comté de Ponthieu 250 fiefs et plus de 400 arrière-fiefs

dans la mouvance du comté de Guines, 12 baronnies et 12 pairies.

La plupart des seigneurs avaient haute et basse justice, et

sur aucun point du royaume peut-être le droit féodal ne présentait

des usages plus bizarres, des symboles plus étranges. Les familles

nobles, sous le règne de Louis XIV, étaient au nombre de 500,

toutes d'origine ancienne ; et, parmi les plus illustres, nous

citerons les maisons d'Ailly, de Boufflers, de Créqui, de Rambures,

d'Estrée, d'Humières, de Melun, de La Motte-Houdancourt, de

Gamaches, de Mailly, de Rubempré, de Senarpont ; n'oublions

pas qu'outre Godefroy de Bouillon, la noblesse picarde a donné

huit rois au trône de Jérusalem. Non, cependant, que la sève

du pays soit épuisée par cette exubérance dé floraison aristocratique

lorsqu'à bout de résignation et de patience, après un long et

sérieux travail des esprits, l'indépendance municipale essayera

ses premières manifestations, quels magnifiques exemples d'habile

persévérance, de courageuse initiative et d'invincible fermeté,

les villes de Picardie ne donneront-elles pas au reste de la

France ?

Vers 1250, l'affranchissement des communes était

à peu près complet dans la province entière.

Cette vaillance proverbiale des Picards, mise au service des intérêts locaux, n'a jamais fait défaut non plus dans les grandes questions nationales depuis Bouvines jusqu'aux immortelles campagnes de la République et de l'Empire, les Picards ont toujours marché au premier rang parmi les défenseurs de la patrie ; le bataillon de la Somme fut toujours un de ceux qui se firent le plus remarquer par leur valeur et leur patriotisme. Pendant la guerre de 1870-1871, le département de la Somme fut envahi par les Prussiens. Après les combats de Mézières, de Boves et de Villers- Bretonneux, ils occupèrent Amiens et sa citadelle, abandonnées par l'armée du Nord, qui, sous les ordres du général Faidherbe, ne tarda pas à reprendre l'offensive, en s'emparant de la forteresse de Ham, et en livrant, à Pont-Noyelles, aux Prussiens, un combat qui leur fit éprouver des pertes considérables. Cependant, Péronne, assiégée et bombardée pendant plusieurs jours, dut capituler mais Abbeville ne fut occupée qu'après l'armistice, jusqu'au 22 juillet 1871, où les Prussiens évacuèrent le département.

Amiens

C’est à Amiens, capitale de la Picardie,

que fut créée la première ébauche de la royauté française

par l’élévation sur le pavois de Mérovée, le premier monarque

de la dynastie des Mérovingiens.

Ce n’est qu’après les

grandes invasions normandes qui dévastèrent la contré que

la ville puissent renaitre de ses cendres et à Amiens, en

1095, une première ébauche d’une organisation municipale

est crée avec l’accord de l’évêque et reconnu ensuite par

le roi France. Louis le Gros, et l’évêque Geoffroi accordent

leur soutien et sont présent à Amiens pour soutenir les

habitants contre le comte Enguerrand de Boves qui refuse

de reconnaître l’institution communale. Réunis à la couronne,

en 1185, la ville est donnée à la Bourgogne par le traité

d’Arras.

C'est dans l'église St-Nicolas, dont il ne

reste aucuns vestiges qu'en 1195 Philippe Auguste épousa

Ingelberge, qu'il fit couronner le lendemain par Philippe

de Champagne archevêque de Reims. Ce fut à Amiens qu'au

temps des expéditions pour la terre sainte les rois de France,

d'Angleterre d'Aragon de Navarre et de Bohème, se réunirent

pour concerter une nouvelle croisade.

A la mort de Charles

le Téméraire survenue en 1477, la ville sera acquise, par

le roi Louis XI qui autorisera la tenue de deux foires annuelles,

de sorte que non seulement la ville s’accroisse mais également

que n’augmente pas la fuite de devises en raison de la concurrence

exercé par les grandes foires d’Anvers et de Bruges.

L'évêché d'Amiens fut fondé vers

303. Les évêques étaient originairement seigneurs d’Amiens

mais ils donnèrent ce comté aux seigneurs de la maison de

Bouves, lesquels en furent dépossédé par Raoul, comte de

Vermandois. Mais le gendre de ce dernier céda le comté d'Amiens

a Philippe Auguste qui, pour se libérer de l'hommage dû

à l'évêque, lui fit quelques concessions aux moyen des quelles

ce prélat renonça à son droit de suzeraineté.

L'abbé

du monastère de Corbie était comte de Corbie et seigneur

temporel et spirituel de cette ville; celui de St Riquier

était seigneur de Centuls, d'Abbeville, de Danmar, de Montreuil

etc.; Celui de St-Valery, qui possédait au moyen âge une

partie du Vimeu ; fut peu à peu dépossédé par ses avoués,

qui prirent le nom de barons puis de marquis ; mais ce ne

fut qu'en 1669 que l’abbé de Vimeu perdit, par arrêt du

parlement, la juridiction pro épiscopale dans la ville de

St-Valery. Celui du Clairfay avait haute et basse justice

et une seigneurie étendue.

Le 23 janvier 1264, Saint Louis rend à Amiens un arbitrage dans un conflit opposant le roi Henri III d’Angleterre à ses barons révoltés et soutenu par Simon V de Montfort. Saint Louis prend parti pour le roi d’Angleterre, mais les barons refusent d’accepter les termes de cet accord, ils seront vainqueur le 14 mai 1264, lors de la bataille de Lewes, mais le 4 aout 1265 ils seront écrasés par les troupes d’Edouard le Sec, le fils d’Henri III.

En 1363, le roi Jean convoqua à Amiens les états généraux de la langue d'oil pour régler l'imposition de l'aide destinée au payement du reste de sa rançon, et pour prendre les mesures les plus propres à réformer les abus introduits dans l'administration des finances, la perception des impôts, etc.,etc. Les élus et députés des provinces et des villes eurent commission d'adjuger, chacun dans leur district, la levée de cette aide aux fermiers qui se présentaient. Le roi rétablit en outre la monnaie sur l'ancien pied, diminua le prix du marc d'argent, et défendit de prendre occasion de cette diminution pour survendre et renchérir les marchandises augmenter le salaire des artisans, etc. Après avoir ainsi réglé les finances, il crut qu'il n'était pas moins nécessaire de faire la révocation des domaines de la couronne, aliénés depuis plusieurs années par la libéralité des rois ses prédécesseurs et par lui-même.

Le 11 mars 1597, après un siège de

plus des cinq mois, la ville tombe aux mains des Espagnols

à la suite d’un astucieux stratagème élaboré par des soldats

de Pedro Enriquez de Acevedo. Les soldats déguisés en Paysans

viennent devant la portes des remparts proposer au Amiénois

affamés des pommes et des noix. Sans méfiances les habitants

ouvrent les portes, et les Espagnols en profitent se ruer

à l’intérieure prendre la cité.

Après six mois de siège,

les troupes d’Henri IV reprennent la ville, mettant ainsi

fin à son autonomie de gestion.

Le traité de paix entre

la République française, l'Angleterre l'Espagne et la Hollande

fut signé à Amiens en 1802. Le système de la neutralité

armée ayant été reconnu par la Russie, la Prusse, le Danemark

et la Suède, et, par suite, le commerce anglais s’étant

vu fermer le continent le ministre Pitt fut renversé par

l'opposition du parlement anglais et remplacé par Addington.

Le nouveau ministère entama dès lors des négociations avec

la France. Les préliminaires d'un traité de paix furent

signés à Londres le Ier octobre1801. Le 27mars

1802 (6 germinal an X), les plénipotentiaires de la France,

de la Grande-Bretagne de l'Espagne et de la république Batave,

Joseph Bonaparte, lord Cornwallis, le chevalier d'Azara

et Schimmelpenninck signèrent à Amiens un traité définitif

dont voici les principales dispositions:

![]()

L'Angleterre rend ses conquêtes à,

l'exception de Ceylan et de la Trinité ; les ports de la

colonie du Cap restent ouverts à ses vaisseaux la France

et l'Espagne recouvrent leurs colonies; la république des

Sept-Iles est reconnue l'île de Malte doit être rendue aux

chevaliers de l'ordre; la France évacuera Rome, Naples et

l'ile d'Elbe. L'intégrité des Etats de la Porte ottomane,

telle qu'elle existait avant la guerre est reconnue. Cette

dernière clause décida le sultan Sélim à accéder au traité

d'Amiens, le 13 mai.

Cependant de nouvelles difficultés

s'élevèrent bientôt entre la France et l'Angleterre: le

gouvernement anglais, craignant une nouvelle expédition

en Egypte ne voulut pas évacuer l’île de Malte. Plusieurs

autres motifs de querelle amenèrent la guerre qui, après

plusieurs violations du traité, fut enfin déclarée à la

France par l'Angleterre le 18 mai1803. Au XVIIIème

et au XIXèmesiècles, Amiens est réputé pour ses

textiles dont le célèbre velours d’Amiens. La famille Cosserat

deviendra alors l’une des plus grandes familles de l’industrie

textile de la ville.

Abbeville

Suivant d'anciens historiens, il

existait avant la conquête des Gaules par César, sur l'emplacement

occupe aujourd'hui par la ville d'Abbeville, une antique

bourgade, qui ne pouvait plus contenir tous les habitants

des environs qui s'y étaient réfugiés. Alarmés par l'approche

des troupes romaines, les habitants s'établirent sur le

terrain environné par la Somme, et formèrent par la suite

de cet emplacement une ville fortifiée. Cependant s,'il

faut en croire les auteurs de la description historique

du département de la Somme Abbeville, Abbatis Villa, n'est

pas une cité fort ancienne. Ce n'était, dans le Xème

siècle, qu'une maison de campagne, appartenant à l'abbé

de St-Riquier, qu’Hugues fit fortifier en 992, et où il

établit Hugues Capet, son gendre, pour arrêter de nouvelles

incursions des Danois et des Normands par l'embouchure de

la Somme; ces anciens travaux de défense ont été remplacés

par des fortifications élevées d'après le système de Vauban.

Vers ce temps, Abbeville devint la capitale du Ponthieu,

et la résidence des comtes de ce nom.

Cette ville servit

de boulevard contre la puissance des comtes de Flandre.

En 1130, Guillaume de Talvas accorda aux habitants d'Abbeville

le droit de commune qui leur fut authentiquement confirmé

par une charte que leur vendit Jean, comte de Ponthieu.

En 1214, la milice d'Abbeville prend

part à la bataille de Bouvines. La commune d'Abbeville faisait,

dans ces temps reculés, battre monnaie en son nom. Pendant

le XIVème siècle, cette ville eut beaucoup à

souffrir de l'invasion des Anglais ; les habitants parvinrent

à s'en délivrer en 1369. Plus tard, elle retomba sous la

domination anglaise qui respecta ses privilèges. Charles

VII, après avoir chassé les Anglais abandonna au Duc de

Bourgogne Abbeville et toutes les places sur la Somme. Louis

XI racheta cette ville pour 400,000 écus d'or, stipulés

au traité d'Arras, en 1463, mais il fut forcé de l'abandonner

De nouveau au duc de Bourgogne qui fit serment de garder

ses privilèges et ses franchises et qui, au mépris de cette

promesse, éleva dans son enceinte, en 1471, une forteresse

que les habitants rasèrent en peu d'heures, en 1587, époque

où la place était commandée par le duc d'Aumale, qui suivait

alors le parti de la Ligue. On trouva dans les décombres

cette Inscription gravée sur une pierre :

L'an mil

quatre cent soixante et onze,

Moi Charles duc de Bourgogne,

J'ai ce château ici mis,

En dépit de mes ennemis

Abbeville a réuni dans ses murs les

chefs de la troisième croisade.

C'est dans cette ville,

le 9 octobre 1514, Que Louis XII épousa, avec une pompe

vraiment royale, la sœur de Henri VIII, roi d'Angleterre,

c'est également dans Abbeville que Louis XIII, pendant le

siège d'Hesdin, en 1637, voua son royaume à la Vierge, en

présence du cardinal de Richelieu.

Avec le développement rapide du commerce du sel (depuis Rue), de la guède (waide en picard) et de l'industrie du drap de laine, les bourgeois augmentent en nombre et en importance politique : ils demandent une charte accordée dans le courant du XIIe siècle et qui fut confirmée en 1184 par le comte Jean Ier de Ponthieu qui mourut en Palestine. Pour commémorer l'événement, ils édifient un beffroi en 1126. Un siècle plus tard, Jeanne de Dammartin, comtesse de Ponthieu (1220-1278), permet aux religieux de convertir une partie supplémentaire des forêts en terres labourables, permettant le développement de l'économie locale.

Au milieu du XIIIème siècle,

Abbeville était « une des bonnes villes des rois de France

». Son port était un des premiers du royaume et son commerce

considérable. En 1259, les États généraux du royaume se

tinrent à Abbeville et Henri III d'Angleterre s'y rencontra

avec Louis IX de France pour y signer le traité de Paris

qui réglait la question des conquêtes de Philippe Auguste.

.

En 1272, le Ponthieu avec Abbeville, passe par mariage

aux rois d'Angleterre, mais Philippe le Long reprend la

ville, prétextant qu'Édouard II d'Angleterre n'avait pas

rempli son devoir de vassal. Édouard II s'étant conformé

à la loi féodale, Abbeville retombe sous domination anglaise.

Toutefois de nombreuses contestations s'élèvent entre les

bourgeois et leurs nouveaux maîtres. .

Montdidier

Quelques historiens croient que Montdidier

a été bâti sur les ruines de Braluspance, ancienne ville

gauloise ; on attribuent son nouveau nom à Didier, roi des

Lombards, qui y fut détenu avant d'être confiné à Corbie.

On assure aussi que plusieurs monarques de là troisième

race y ont résidé :on dit même que Philippe Auguste y tint

sa cour en 1219 ; que Charles VI y convoqua, au mois de

janvier 1413, ses fidèles sujets de Picardie.

Celte

ville est bâtie sur le penchant d'une montagne, au pied

de laquelle coule la rivière du Dom. Elle était jadis entourée

de fortifications dont on voit encore quelques restes. Les

Espagnols l'assiégèrent en 1636, mais les habitants, dans

une sortie vigoureuse, les défirent complètement et les

forcèrent à la retraite.

Note : Voici un commentaire

qu’on peut lire dans Dictionnaire géographique, historique,

industriel et commercial de tout les communes de la France…

'L'intérieur de Montdidier est fort triste. La plupart des

maisons sont vieilles, et presque toutes les rues sont inégales

et mal pavées.

Doullens

Cette ville, située sur la rive gauche

de l‘Authie, est défendu par une double citadelle bâtie

sur une éminence, qui en fait une place forte. Son étendue

est peu considérable, mais elle offre un aspect assez riant.

Les boulevards qui l'entourent offrent d'agréables promenades.

Doullens appartint d'abord aux comtes de Vermandois, et

ensuite à ceux de Ponthieu. Charles X fut le dernier prince

qui la posséda à ce titre.

On remarque cette formule

singulière dans les anciennes charte: «Donné à Doullens,

ville empruntée du roi notre sire, et de messieurs les mayeurs

et échevins, etc.»

Les Espagnols, sous la conduite

du comte de Fuentès, prirent cette place le 31 juillet 1595,

et y commirent des cruautés inouïes.

Le baron de Geismar

colonel aux gardes de l'empereur de Russies, s’en empara

en l814.

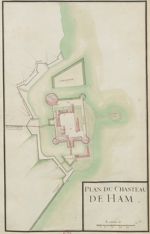

Ham

La ville de Ham possède des vestiges d'un château fort dont les premiers remparts élevés en pierre datent du XIIIème siècle sous le règne du seigneur des lieux : Odon IV. Dès le XVème siècle, sous l'influence de Jean II de Luxembourg-Ligny, puis de son neveu Louis de Luxembourg-Saint-Pol, le château se transforme en une véritable forteresse féodale qui est très convoitée. Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol et connétable de Louis XI en 1465, fait édifier un donjon monumental : 33 m de hauteur, 33 m de diamètre, 11 m d'épaisseur de murs. En 1840, ce château devient la prison du prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il s'en évade six ans plus tard, déguisé en maçon, et sous l'identité de Badinguet. En mars 1917, l'occupant allemand fait sauter en grande partie le château dont il ne reste aujourd'hui que la tour d'entrée et quelques vestiges du donjon et des remparts.

Ham domine une plaine fertile ; des marais,

l'entourent. Le château, fort, qu'on découvre d'assez loin,

jette dans l'âme la terreur et l'effroi.

Il fut bâti vers

l'an 1470, par Louis de Luxembourg, comte de St-Pol, que Louis

XI fit plus lard décapité. Au-dessus de la porte on lit cette

inscription en caractères gothiques : « Mon Mieux ». La grosse

tour a 33 mètres de hauteur et 33 mètre de diamètre; c'est l’une

des plus fortes qui existent en France. Ce château sert depuis

longtemps de prison d'Etat : le maréchal Moncey y fut détenu

pendant trois mois en 1815, pour s'être récusé lorsqu'il fut

nommé membre du conseil de guerre qui devait juger le maréchal

Ney; les ex-ministres de Charles X y ont été détenus jusqu'à

l’époque de la commutation de la peine qui leur avait, été infligée.

La ville de Ham fut détruite en 1411 par le duc de Bourgogne,

qui avait rassemblé à Douai une armée considérable. Il en sortit

dans les premiers jours de septembre avec 2 500 chevaliers,

800 hommes d'armes, et 50 000 fantassins, et se dirigea contre

Hamville, où Bernard d'Albret s'était établi avec 500 hommes

d'armes armagnacs. La résistance de ce dernier ne fut pas longue.

L'artillerie qu'avaient amenée les Flamands

était si supérieure, en calibre à celle qu'on avait accoutumé

d'employer, que dès le premier jour du siège elle renversa des

pans de murailles et des édifices que les assiégés croyaient

inébranlables. Dans la nuit suivante, Charles d'Albret s'échappa

avec la garnison et tous ceux des bourgeois qui lui avaient

montré quelque faveur: Ceux qui attendirent les Bourguignons

avaient au contraire souvent prouvé leur dévouement au comte.de

Nevers, leur seigneur, et ils comptaient sur sa protection.

Ils furent presque tous massacrés; leurs maisons furent pillées

méthodiquement, et ce ne fut qu'après que tout ce qui avait

là moindre valeur eut été enlevé que les Flamands mirent le

feu à la ville, et l'entretinrent pour qu'elle fût entièrement

consumée.

Note : Pendant la Grande Guerre, après la Bataille

de la Somme, l'Armée allemande se replia sur la ligne Hindenburg,

ligne fortifiée de Lens à Soissons, pratiquant, sur les territoires

abandonnés, la tactique de la "terre brûlée". C'est ainsi que

la forteresse et l'ensemble de la ville de Ham furent dynamitées

par les Allemands, le 19 mars 1917. Il ne reste aujourd'hui

du bel édifice que des ruines pittoresques dominant le cours

paisible du canal de la Somme.

Crécy en Pontieu

Crécy (Crisiacum), chef-lieu de canton,

à 19 kilomètres nord d'Abbeville, sur la Maye, est un bourg

qui tirait jadis toute sa notoriété d'une maison de plaisance

qu'y possédaient les rois de France au VIIème siècle.

Une autre et plus triste illustration lui a été acquise depuis

c'est dans ses plaines, au nord-est du village, que fut livrée,

le 26 août 1346, la sanglante bataille qui menaça si sérieusement

la nationalité française. A défaut du récit détaillé de cette

journée néfaste, évoquons les souvenirs que les lieux, rappellent.

C'est ici que se tenait à portée des traits ennemis, et après

avoir eu son cheval tué sous lui, Philippe de Valois, lorsque

Jean de Hainaut l'entraîna loin du champ de bataille ; voici

la croix et le moulin à vent qu'occupait Édouard III, observatoire

improvisé d'où le roi anglais qui avait, ce jour-là, cédé le

commandement en chef à son fils, le prince de Galles, dit le

Prince Noir, suivait les mouvements des deux armées. Les murailles

de l'humble bâtiment sont couvertes des noms de touristes anglais,

curieux de visiter ce théâtre des exploits de leurs ancêtres.

Nous n'avons à enregistrer que la liste de nos morts ; elle

est longue, mais glorieuse aussi ce sont le roi de Bohême, le

duc de Lorraine, le duc d'Alençon, dont l'imprudence décida

du sort de la journée ; les comtes de Flandre, de Nevers, de

Blois, d'Harcourt, avec ses deux fils ; d'Aumale, de Bar, de

Sancerre, le seigneur de Thouars, les archevêques de Nîmes et

de Sens, le grand prieur de l'hôpital Saint-Jean, le comte de

Savoie, six comtes d'Allemagne et un nombre infini d'autres

seigneurs et hauts barons.

Ajoutons, comme détail curieux, que c'est

à la bataille de Crécy qu'il fut fait, pour la première fois,

usage du canon.

Note : Cette assertion reprise par beaucoup

d’historient est en fait fausse, en effet, tous les témoins

de cette bataille ne citent pas l’usage de canons à la bataille

de crécy. C’est à la suite du récit de Jean Frossard qui mentionne

les canons plus de 40 ans après la bataille