Histoire du Tarn et Garonne

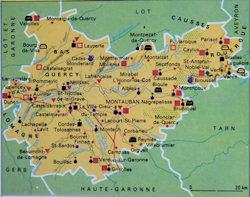

Lorsque, en 1808, Napoléon ler traversa le midi de la France, il passa à Montauban. Touché par les plaintes des habitants, qui gémissaient de voir leur glorieuse ville si industrieuse et si peuplée réduite à l'humble rang de chef-lieu d'arrondissement, il traça sur-le-champ, aux dépens des cinq départements du Lot, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et du Gers, la circonscription d'un département nouveau dont Montauban fut le chef-lieu. Un sénatus-consulte du 2 novembre 1808 consacra la volonté impériale. Si la nouvelle division rendait à Montauban un rang digne d'elle, celle que l'Assemblée constituante avait précédemment établie était cependant préférable au point de vue historique, puisqu'elle concordait jusqu'à un certain point avec l'ancienne division provinciale. Le département de Tarn-et-Garonne, au contraire, fut formé sur un point limitrophe de cinq provinces anciennes dont chacune lui donna un lambeau il se compose, en effet, du bas Quercy et d'une partie du haut Languedoc, de l'Agenois, de la Lomagne et de la basse Marche du Rouergue. C'est assez dire que ce département n'a pas d'histoire qui lui soit propre et que nous sommes dans l'obligation de renvoyer le lecteur à celle des cinq départements énumérés plus haut. Nous rappellerons cependant en peu de mots le sort des provinces qui ont contribué à le former.

Le Quercy était occupé, à l'époque de l'invasion romaine, par les Cadurci. Il fut compris, après la conquête, dans l'Aquitaine, plus tard dans l'Aquitaine Ier. Les Wisigoths l'occupèrent au Vème siècle et en furent dépossédés au vil, par les Francs. Les rois francs successeurs de Clovis se partagèrent l'Aquitaine, et le Quercy-échut à ceux d'Austrasie. Au commencement du VIII siècle, Eudes, duc d'Aquitaine, s'en rendit maître et sa famille continua d'y régner jusqu'à la conquête qu'en fit Pépin le Bref en 768. Il resta soumis à l'autorité plus ou moins effective des Carlovingiens jusqu'à la naissance du régime féodal. Les comtes de Toulouse le possédèrent alors aussi longtemps que dura leur puissance, anéantie en 1229 par le traité de Meaux. Réuni ensuite à la couronne de France, il fut abandonné aux Anglais par le traité de Brétigny signé en 1360 ; mais Charles V le leur enleva, et depuis lors il n'a plus été détaché de la monarchie, Montauban était la capitale du bas Quercy, tandis que le haut Quercy avait pour capitale Cahors.

Le Rouergue était occupé par les Rutheni.

Son histoire est à peu près la même que celle du Quercy. Il

fut aussi compris dans l'Aquitaine Ier conquis successivement

par les Wisigoths, les Francs, Eudes d'Aquitaine et Pépin le

Bref: Il eut, à l'époque féodale, des comtes particuliers ;

passa à la maison d'Armagnac, qui le transmit elle-même à celle

de Navarre, et fut enfin réuni par Henri IV à la couronne de

France. Le Rouergue, dont la capitale était Rodez, se divisait

en haute et basse Marche. La partie orientale du département

de Tarn-et-Garonne (Caylus, Saint-Antonin) appartenait à la

basse Marche de Rouergue. Le Quercy et le Rouergue formaient,

avant la Révolution, une généralité dont Montauban était la

capitale c'est ce que l'on appelait la Haute Guyenne, avec une

assemblée provinciale parlictilière. L'Agenois, ancien pays

des Nitiobriges, offre à peu près les mêmes vicissitudes dans

son histoire que les provinces dont nous venons de parler et

suivit le sort de la Guyenne il a fourni la partie occidentale

de notre département (Moissac). A la vicomté de Lomagne le département

deTarn- et-Garonne doit la partie sud-ouest de son territoire,

sur la rive gauche de la Garonne (Beaumont-de-Lomagne, etc.).

Cette vicomté, située jadis dans le bas Armagnac, suivit le

sort de la province dont elle dépendait et appartient aujourd'hui

presque entièrement au département du Gers.

Enfin le haut

Languedoc formait le long de la Garonne, entre les diverses

provinces dont nous venons de parler une pointe où se trouvaient

situés Castelsarrasin, Montech, etc. C'est cette pointe qui

a été incorporée, assez naturellement du reste, au département

de Tarn-et-Garonne.

Quant à l'histoire du Languedoc, nous

n'en dirons rien ici et nous renverrons ait département de la

Haute-Garonne.

Par ce que nous venons de dire on peut juger

que le département de Tarn-et-Garonne a eu sa part à peu près

de tous les événements considérables du midi de la France. Guerre

des Francs et des Aquitains, guerre des Albigeois, guerre des

Anglais, guerres de religion. Nous ne reviendrons sur ces événements,

racontés ailleurs dans leur ensemble, que pour les détails particuliers

aux localités de notre département. Quoique le département de

Tarn-et-Garonne ne soit pas des plus remarquables en fait d'antiquités,

nous n'omettrons point de dire cependant qu'il possède plusieurs

dolmens druidiques à Septfonds, Bruniquel, Saint-Antonin, Loze,

Saint-Projet, etc. des tumulus dont le plus remarquable est

celui du Bretou des buttes, des camps retranchés, des restes

de camps romains à Gandalon, à Asques et à Bouloc, et quantité

de ruines romaines et du Moyen Age.

Montauban

L'origine de cette ville remonte à l’année

1144. Elle doit sa fondation à la haine d'une oppression qui,

de toutes, était là plus odieuse parce qu'elle attaquait là

pudeur, le droit de possession et les sentiments délicats auxquels

les hommes attachent le plus de prix. Sous le régime féodal

; la plupart des seigneurs avaient introduit le droit odieux

de coucher avec la nouvelle mariée d'un de leurs vassaux, la

première huit des noces et avant que l'époux entrât dans le

lit ; privilège indécent que les seigneurs exercèrent pendant

trop longtemps sur les nouvelles épousées de leurs fiefs. Ce

droit, appelé prélibation, cuissage, prémices où déflorent,

qui prouve l'excès de la barbarie des mœurs, de la frénésie

délirante des seigneurs féodaux et l'esclavage des peuples,

était perçu non seulement par les seigneurs laïques, mais encore

par les moines, les abbés et les évêques.

Les abbés du monastère

de Montauriol exerçaient ce droit dans toute sa plénitude sur

leurs jeunes vassales. En 1144, les habitants, indignés de ce

honteux assujettissement, réclamèrent la protection d'Alphonse,

comte de Toulouse, leur seigneur suzerain. Celui-ci, ne pouvant

priver l’abbé de ses droits seigneuriaux, offrit aux habitants

de leur accorder sa protection et des privilèges, s'ils voulaient

venir s'établir au bas d'un château assez voisin de l'abbaye

qui lui appartenait. Le local était beau et dans une situation

avantageuse; le désir des habitants était grand de secouer le

joug des abbés ; bientôt le bourg de l'abbaye fut déserté, et

le nouvel emplacement promptement couvert d'habitations.

Alphonse et Raimond son fils donnèrent à la nouvelle ville qui

s'accrut rapidement le nom de Mons Albanus, d'où s'est formé

celui, de Montauban. L’acte de cession daté du mois d'octobre

1144, porte la clause expresse que la ville ne sera jamais vendue,

engagée ni inféodé ni changée en un autre lieu.

L'abbé de Montauriol ne vit qu'avec peine

ses sujets peupler là cité bâtie par le comté de Toulouse ;

il n'avait point de soldats à opposer, à ce prince, mais l'autorité

papale pouvait, le faire triompher: Eugène III reçut la plainte

que l'abbé lui présentai, et chargea l’archevêque de Narbonne

et l'évêque de Toulouse de poursuivre vivement le comte. Il

ordonna, de plus, que dans le cas ou Raimond refuserait de restituer

à l'abbé et ses vassaux et ses donas qui formaient là plus grande

partie de la population de la nouvelle ville, celle de Toulouse

; serait mise en interdit, avec défense d'y administrer d'autres

sacrements que le baptême et la pénitence et en cas de nécessite

urgente seulement ; c'est-à-dire, que les Toulousains devaient

être punis du prétendu crime de leur seigneur parce que celui-ci

avait bâti une ville pour recevoir des malheureux échappés à

la tyrannie et aux vexations atroces de quelques, moines. La

démarche de l'abbé obtint, un plein succès; le comte de Toulouse

fut forcé de céder la moitié de la souveraineté, des rentes,

et des droits de Montauban, ainsi que de toutes les terres qu'il

possédait, entre les rivières du Tarn et de l'Aveyron. Ainsi,

les moines en perdant quelques droits odieux, accrurent leur

puissance et leurs revenus.

Lorsque le Quercy fut soumis aux Anglais,

Montauban ne voulu reconnaitre l’autorité du prince de Galles

qu'après que ses magistrats eurent reçu un ordre exprès du roi

de France. Ses portes venaient à peiné d'être ouvertes à l'étranger

que Jean Chandos y mit une garnison de 500 hommes. Bientôt la

tyrannie étrangère excita l’indignation générale. Soixante villes

du Quercy se soulevèrent à la fois ; le prince jeta en vain

un nombreux corps de troupes dans Montauban, ses soldats furent

chassés et dans la, suite, les Anglais n'osèrent qu'en tremblant.

approcher de cette Ville.

Comme ils en connaissaient l'importance,

ils construisirent dans le voisinage quatorze forts pour l'affamer

et la bloquer entièrement. Une nuit même ils s’introduisirent

dans la ville et massacrèrent une partie des habitants, mais

les autres vengèrent la mort de leurs concitoyens, et tous les

ennemis furent passés au fil de l'épée.

Montauban fut une

des premières villes qui embrassèrent les dogmes de la Réforme,

et une de celles qui eurent le plus à souffrir des conséquences

de ce changement de religion. En 1560, Jean de Lettes, évêque

de Montauban, et son official, avaient déjà embrassé le calvinisme

lorsque les ministres Crescent et Vignaux vinrent prêcher publiquement

la réforme. On essaya vainement de s'opposer aux progrès, des

sectaires qui, devenus très nombreux, s'emparèrent des églises

et en chassèrent les prêtres catholiques. Le féroce Montluc

tenta d'assiéger Montauban, mais il se vit bientôt obligé de

l'abandonner. Depuis, cette ville devint le théâtre de la guerre

et du fanatisme. Les habitants poussèrent le zèle de la défense

jusqu'à l'héroïsme ; on vit de ces traits de courage, de fermeté,

dignes des républicain

Après la mort de Henri IV, Montauban,

qui était une des places, de sureté des protestants affecta

souvent une entière indépendance. En 1621, cette ville entra

dans la révolté général des calvinistes. Le comte d'Orval, fils

du duc de Sully, en eut le commandement, des retranchements

furent élevés au-delà de l’enceinte fortifiée. Cependant, Albias,

Négrepelisse, Caussade et Bruniquel, étant tombés au pouvoir

des royalistes, Montauban y fut serré de près. Louis XIII s'avança

vers la ville qui fut investie de trois côtés le 19 aout 1621.

Tout ce que la cour avait de guerriers illustres vint prendre

part à ce siège ; le duc de Mayenne y fut tué en attaquant le

quartier du Moustier. Dans tous les combats, dans tous les assauts;

les Montalbanais furent vainqueurs ; les femmes même prirent

les armes, se formèrent en corps régulier et combattirent sur

les remparts. Enfin, le 7 novembre, l'armée royale, affaiblie

et humiliée fût forcée de lever le siège après trois mois de

tranchée ouverte.

En 1678, des impôts extraordinaires occasionnèrent

une révolte dans la Guyenne; les protestants du Quercy, invités

à prendre part a la sédition, s'y refusèrent constamment.

Cet acte de fidélité fut, quelques années après, récompensé par des persécutions atroces, connues sous le nom de dragonnades. Montauban était entièrement habitée par des protestants que l'on résolut de convertir de force au catholicisme ; la ferveur de ces religionnaires était entretenue par le souvenir de ce qu'avaient souffert leurs pères pour la liberté de conscience : il n'y eut aucune conversion volontaire. Les moyens ordinaires pour convertir les obstinés étaient l'exclusion de toutes les charges et de tous les emplois honorables ; les récompenses données à tous ceux qui se faisaient catholiques ; le logement forcé des gens de guerre; les galères infligées aux ministres du culte réformé ; les procédures prévôtales contre les protestants qui s'assemblaient, etc. Ces moyens ne suffisant pas, on imagina les dragonnades. On ne sait, dans celle circonstance, qui l'on doit trouver les plus criminels, ou les ministres du roi qui osèrent employer ses troupes contre de faibles sujets et déclarer la guerre aux mères de famille, aux chefs de maison, aux enfants encore sous la garde de leurs parents, ou les lâches soldats qui, oubliant les droits sacrés de l'honneur et de l'a justice, se chargèrent d'une aussi méprisable commission. Les dragons vivaient à discrétion chez les protestants ; il y en eut un régiment entier établi à Montauban. Les uns se faisaient donner tout ce qui leur plaisait, occupaient les belles chambres des maisons, obligeaient les enfants et les femmes à se servir dans les choses les plus sales, exigeaient des contributions, arrachaient le nécessaire aux familles et les réduisaient à l’indigence, les autres, par un raffinement inhumain, leur interdisaient sans pitié le sommeil, en se faisant bercer le jour et là nuit ; ceux-ci insultaient ouvertement à la pudicité du sexe et à l'honneur des maris, ceux-là forçaient des citoyens infortunes à racheter leur subsistance et leur repos au prix de leur honte et de leur infamie ; enfin, ils se permettaient des actions telles qu'en commettent seuls les brigands. Si quelque digne magistral, désespéré de voir l'autorité du roi aussi honteusement avilie, écrivait au. ministre, on lui répondait : «Sa Majesté veut qu'on fasse éprouver les dernières rigueurs à ceux qui ne voudront pas se faire de sa religion ; et ceux qui auront la sotte gloire de demeurer les derniers, doivent être poussés jusqu'à la dernière extrémité. Qu'on juge, après un pareil ordre, dicté par le barbare Louvois, de ce que les zélés, les faux dévots et les bas valets de cour devaient oser et faire.

La ville de Montauban est bâtie sur un plateau qu'entourent le Tarn, le Tescou et un profond ravin ; ce plateau est élevé de 60 à 90 pieds au-dessus des deux rivières, et de ce côté ses pentes sont très rapides. Placée sous, un beau ciel, baignée par un fleuve navigable, environnée de plaines fertiles, cette ville est devenue, une place importante, et sa prospérité augmentera beaucoup encore lorsque le canal du Midi sera prolongé jusque sous ses murs.

La ville proprement dite n'est pas très-grande, mais les faubourgs, où se trouvent les principales manufactures, sont remarquables par leur beauté et par leur étendue; on distingue surtout celui de Ville-Bourdon, qui a été bâti par des protestants chassés de Toulouse en 1562. Ces faubourgs communiquent avec la ville par un vaste pont en briqué, d'une apparence gothique et d'une grande solidité, formé de sept grandes arches en ogive. Au bout de ce pont et du côté des faubourgs, s'élève une porte en forme d'arc de triomphe, à l'autre bout est l'hôtel-de-ville, beau et grand bâtiment carré, flanqué de quatre pavillons; à côté est l'église, Saint-Jacques, surmontée d'un haut clocher en brique composé de quatre rangs d'arceaux et surmonté, d'une flèche. L'intérieur de la ville n'offre rien de bien remarquable, la plupart des rues sont étroites et mal pavées ; celles des faubourgs sont droites, larges et fort propres. Les anciennes maisons sont en brique et à toits qui projettent beaucoup au-dessus des rues, ce qui les rend un peu sombres; les constructions modernes sont gracieuses et élégantes. Montauban renferme trois belles places qui sont celles de la Préfecture, la place d'Armes et la place Royale; cette dernière est spacieuse, carrée, bordée de maisons propres et régulières, à façades décorées de doubles portiques en brique; à chaque angle débouche une porte d'un bon style.

La préfecture est un beau bâtiment élevé

sur une place qu'orne encore le grand et somptueux café de l'Étoile.

Là, commence l'avenue dite des Acacias, que six rangs d'acacias

ombragent ; elle mène aux Terrasses : ce sont de charmantes

promenades qui bordent la crête de la colline du Tescou, et

qui sont soutenues par des murs très-hauts, seuls restes des

anciennes fortifications de Montauban. De cette position, peu

ombragée encore, mais très fréquentée, on jouit de perspectives

étendues et ravissantes. La vue se promène sur la riche et fertile

vallée du Tarn et les riantes collines, du Tescou, sur la magnifique

plaine intermédiaire qui semble un parterre, un vergé continuels,

puis, plongeant dans un vaste horizon, y cherché, à travers

les nuages -et les vapeurs les formes fugitives des Pyrénées.

Quand le temps est favorable, cette chaine se distingue nettement

dans presque sa totalité quoique éloignée de quarante à cinquante

lieues de Montauban. L’horizon semble décrire un arc de cercles

d’une merveilleuse longueur et présente une formidable barrière

de monts hérissés de pics et surchargés de neiges éternelles.

Les environs de Montauban. offrent encore d'agréables promenades

sur les bords du Tarn qui sont embellis au dessus de la ville

par une cascade artificielle, assez haute et d'une grande longueur

formée par une levée qui barre obliquement la rivière. Au dessous

de là ville, on remarque une cascade semblable, une jolie ile

couverte de saule et un grand et pittoresque moulin, dont là

forme est celle d'un château

Castelsarrasin

Cette ville est bâtie au milieu d'une vaste et fertile plaine, dans une situation agréable, sur la petite rivière d'Azine et près de la rive droite de la Garonne. Quelques auteurs pensent qu'elle existait déjà du temps des Sarrasins, mais l’on a lieu de croire qu'elle est moins ancienne; elle était toutefois Connue dès le XIIe siècle. Le parlement de Toulouse, y chercha un asile contre les dernières fureurs de la Ligue . Castelsarrasin est une ville propre et bien bâtie. Elle était autrefois entourée de murs et de fossés, que d'agréables promenades ont remplacés. Quelques restes de remparts, deux portes parfaitement semblables à celles de Toulouse, et le portail gothique de l'église paroissiale, sont les seuls restes d'anciennes constructions que l'on y remarque.

Pompignan-le-Franc

Pompignan ou Pompignan-le-Franc, est

une petite commune de 640 habitants, située dans le canton de

Grisolles, sur la route de Montauban à Toulouse, à 33 kilomètres

au sud-est de Castelsarrasin.

Nous la citerons à cause du

poète devenu doublement célèbre par ses vers et par les railleries

de Voltaire.

Jean-Jacques

Le Franc, marquis de Pompignan, naquit à Montauban en 1709.

Son père était premier président de la cour des aides de cette

ville, et lui-même remplit plus tard les mêmes fonctions. Ses

odes, sa tragédie de Didon et ses cantiques sacrés le conduisirent

à l'Académie en 1760 ; mais il étala dans son discours de réception

un zèle religieux et une animosité contre les philosophes qui

attirèrent sur lui les attaques des encyclopédistes. Voltaire

lui décocha sur-le-champ toutes ses épigrammes en prose et en

vers, les Si, les Quand, les Mais, les Pourquoi, et le harcela

de ces railleries que toute la France répétait.

Pompignan, qui manquait de tact, fit

un peu plus tard une maladresse encore plus lourde. S'étant

retiré à Pompignan, il y fit consacrer solennellement l'église,

reconstruite par ses soins, et publia un écrit qui exposait

toute la pompe de cette cérémonie, énumérant avec complaisance

les gens de qualité qui s'y trouvaient, sans omettre les jésuites,

faisant le compte des moindres détails et ne faisant pas grâce

d'un seul cierge. Voltaire s'en empara aussitôt et fit cette

chanson fameuse

Nous avons vu ce beau village

De Pompignan,

Et ce marquis brillant et sage,

Modeste et grand,

De ses vertus, premier garant ;

Et vive Louis

Et

Pompignan son favori !

Il a recrépi sa chapelle

Et

tous ses vers;

Il poursuit avec un saint zèle

Les gens

pervers ;

Tout son clergé s'en va chantant :

Et vive

Louis

Et Pompignan son favori

En aumusse un jeune

jésuite

Marchai devant ;

Gravement venait à sa suite

Sieur Pompignan

En beau satin de président.

Et vive Louis

Et Pompignan son favori !

C'est encore Voltaire qui

disait des Cantiques sacrés de Pompignan « Sacrés ils sont,

car personne n'y touche. » Cependant il rendit sincèrement hommage

au poète tant persiflé, lorsqu'un jour La Harpe, lui ayant lu

l'ode célèbre sur la mort de J.-B. Rousseau, il s'écria « Ah

mon Dieu ! que cela est beau » C'est, en effet, dans cette ode

que se trouvent deux des plus magnifiques strophes qui existent

dans la langue française. Quoiqu'elles soient dans la mémoire

de tous, nous ne pouvons résister au désir de les citer ici

:

Quand le premier chantre du monde

Expira sur ces

bords glacés

Où l'Èbre effrayé dans son onde

Roula ses

membres dispersés,

Le Thrace errant sur les montagnes

Remplit les bois et les campagnes

Du cri perçant de ses douleurs

;

Les champs de l'air en retentirent,

Et dans les antres

qui gémirent

Le lion répandit des pleurs.

……………………

Le Nil a vu sur ses rivages

Les noirs habitants des déserts

Insulter par leurs cris sauvages

L'astre éclatant de l'univers

!

Cris impuissants ! fureurs bizarres !

Tandis que ces

monstres barbares

Poussaient d'insolentes clameurs,

Le

dieu poursuivant sa carrière

Versait des torrents de lumière

Sur ses obscurs blasphémateurs.

Les restes de Le Franc

de Pompignan reposent dans l'église paroissiale.

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Plan du site | Moteur de recherche | Page Aide | Contact © C. LOUP 2025.