Introduction

Notre pays possède de très beaux paysages, des

cours d’eau impétueux, des villes magnifiques, des villages aux charmes

incontestables, des montages grandioses, des forêts, des lieux fabuleux,

des champs où paissent des vaches de différentes races. Des élevages,

de poules, de canards, d’oies, de dindes et autres volatiles, sans parler

d’autruches, de bisons, de lamas et même de crocodiles ! Des alpages

où des moutons sont présents par milliers, des cultures, ici du blé,

là de l’orge, ici des betteraves, ici encore de la vigne, et puis tant

d’autres choses.

Mais comment pourions-nous décrire toutes les merveilles

que notre pays possède, si nous n’utilisions pas un langage.

Notre

langue, comme beaucoup de choses ne s’est pas élaborée en un jour. Il

a fallu des siècles pour que le langage que nous possédons aujourd’hui

nous parvienne, tel que nous le pratiquons.

Pour vous donner un petit

aperçu du François tel que l’on l’écrivait et le parlait au temps de

Henri IV. Voici un très court quatrain extrait de la Satyre Ménippée

:

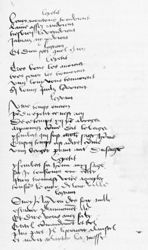

Qu’est-ce qu’a faict celuy que l’on encoffre ?

Des angelots

il avoit en son coffre.

O le méchant ! qu’au cachot il soit mis :

Il a logé cheux soy les ennemis.

Bien sûr, aujourd’hui nous

employons des mots qui n’existaient pas avant le XXème siècle.

Satellites, médias, smartphones, télévision, et autre courriels…

sans oublier les mots qui nous viennent d’autre pays comme le franglais*

qui est un mélange entre deux langues : par exemple Bifteck qui est

la forme francisée de l'anglais beefsteak, tranche de bœuf ; et bien

d’autres encore qu’il serait fastidieux d’énumérer, ce site n’étant

pas un dictionnaire.

Pour arriver au français, tel que nous le parlons,

il a fallu que des écrivains, des poètes, des orateurs, des scientifiques

élaborent, construisent, les mots que nous utilisons aujourd’hui.

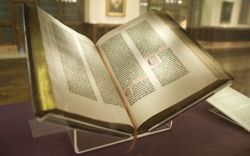

![]() Du Latin, comme la France le parlait à l’époque de Rome. Comme les Celtes

qui peuplèrent notre pays, bien avant Rome, comme Les basques qui parlaient

leur propre langage, qui soit dit en passant, nul n’en connait l’origine,

(le grand Platon les disait Ancien peuple de l’Atlante).

Du Latin, comme la France le parlait à l’époque de Rome. Comme les Celtes

qui peuplèrent notre pays, bien avant Rome, comme Les basques qui parlaient

leur propre langage, qui soit dit en passant, nul n’en connait l’origine,

(le grand Platon les disait Ancien peuple de l’Atlante).

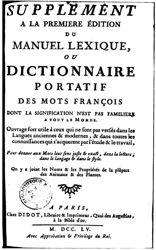

*Note

: Le franglais, mot-valise formé des mots « français » et « anglais

», désigne une langue française fortement anglicisée, dans l'expression

écrite comme orale. Il s'agit d'un ensemble de mots empruntés à l'anglais

et de tournures syntaxiques calquées sur l'anglais, introduits dans

la langue française. Il est fréquemment évoqué comme repoussoir par

les tenants de la « pureté » de la langue française, contre ce qu’ils

considèrent être une invasion des anglicismes.

Le parler François

Bien sûr, nous n’avons pas la prétention de dire

que le français est la plus belle des langues et que les plus grands

écrivains sont français, les Anglais pourraient prétendre la même chose

avec William Shakespeare, de même que les Italiens avec Giovanni Boccaccio,

ou bien encore les Allemands avec Johann Wolfgang von Goethe, sans oublier

l’Espagne avec Miguel de Cervantès Saavedra. Chaque pays a ses propres

auteurs qui à leur façon ont forgé la langue de leur pays.

Pour

la France, longtemps coupée en deux par deux langues qui ne se comprenaient

pas entre-elles, le Nord parlait le langue d’Oïl, étant le lointain

ancêtre du français d’aujourd’hui avec une influence des dialectes germaniques

importés en France par les Francs. La langue d’Oc avec de profondes

racines grecs et qui est le Provençal de nos jours. Combien d’années

il fallut pour transformer les mots Meffire en Monsieur, Ma Dame, en

Madame, j’avois en j’avais ; etc.

Et n'oublions pas les patois de

nos provinces, le Berrichon, qui ne peut pas parler à un Limousin, qui

lui non plus ne comprends pas l’Auvergnat, qui lui non plus ne peut

pas dialoguer avec un Savoyard et qui pour lui l’Alsacien est assimilé

à du chinois, sans parler du Béarnais qui ne comprend pas ce que lui

conte un Breton. Et puis tant d’autres, il arrive même que sur un même

territoire, ils ne se comprennent pas d’une vallée à l’autre !

Ces

patois, ces dialectes locaux sont une des grandes richesses de notre

pays et hélas ! ces dialectes locaux sont appelés à disparaître car

très peu de notre jeune génération l’utilise, pour l’unique raison qu’il

n’y a pas d'enseignement.

Mon but n’est pas de vous faire un exposé

sur l’histoire de la langue française, mais il m'a paru utile de vous

présenter un aperçu très complet des hommes qui ont forgé notre langue.

Dans cette page, vous découvrirez des notices succinctes d’auteurs,

certains très connus, ainsi que d’autres moins connus. Tous ont contribué

eux aussi à la rédaction d’une page de l’ouvrage qu’est le grand dictionnaire

de la langue Française.

Vous pouvez visiter le site de l’Académie

Française en cliquant

ici

L'histoire de la littérature française se divise

naturellement en six périodes.

La première comprend les origines.

C'est alors que s'agitent et se mêlent les éléments d'où doit sortir

la langue française.

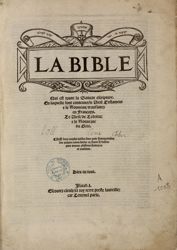

La deuxième s'étend du XIèmeau XVIème

siècle, c'est-à dire du moment où, par suite des combinaisons diverses

de l'idiome primitif du pays avec celui des Romains et des populations

envahissantes, il ne reste plus en France que les deux langues d'oc

et d'oil. Alors, enfin, le langage est constitué, et quand par un travail

de quatre siècles, il aura tiré de lui-même tout ce qu'il renferme,

il ne lui restera plus qu'à se perfectionner et à se polir au contact

des langues savantes de l'antiquité.

Pendant cette période, le mouvement

philosophique reste séparé du mouvement littéraire. Il se produit sous

la protection de l'Église, à qui il emprunte ses tendances spiritualistes

et son idiome : L'esprit humain essaye ses forces et cherche sa voie.

Il semble se perdre longtemps dans les recherches abstraites et souvent

puériles cependant des étincelles jaillissent parfois de ces ténèbres,

et quelques voix puissantes, mais isolées, s'élèvent en faveur de l'indépendance

de la raison.

« Au XIVème et au XVème

siècle, dit AI. J. Demogeot, autre spectacle non moins frappant la science

s'émancipe d'une tutelle longtemps bienfaisante ; l'Église n'est plus

le seul pouvoir moral, l'esprit humain commence à s'affranchir.» Bientôt

il se fortifie par l'héritage de l'antiquité la tradition grecque et

latine reparaît dans tout son éclat. Le XVIème siècle est

comme le confluent où les deux courants de la civilisation ; le christianisme

et l'antiquité, se rejoignent. »

De toutes parts, la lutte s'établit

: lutte religieuse, lutte philosophique et politique, qui ébranle le

monde tout entier, et qui se termine, d'un côté, par l'édit de Nantes,

c'est-à-dire par la proclamation du dogme de la tolérance civile de

l'autre, par le déplacement du principe d'autorité, qui passe de l'Église

dans l'État. Mais dès lors le scepticisme en matière philosophique et

religieuse a remplacé la foi profonde des âges précédents.

En littérature,

le mouvement, pour être moins violent dans ses manifestations, n'en

sera pas moins réel.

Le XVIème siècle est le siècle de

la Renaissance. C'est alors que s'allient et se fondent les éléments

de la civilisation chrétienne avec les traditions de l'antiquité. A

la vue de ces chefs-d’œuvre inconnus, le génie français s'anime d'une

vive émulation et à ses qualités propres il ajoute par une sorte d'assimilation

celles dont la Grèce et Rome lui ont légué de si brillants modèles.

Il fallut un siècle pour achever ce travail intérieur.

Mais aussi il eut pour résultat de rendre possible

la plus brillante période de notre littérature. Alors la langue s'est

assouplie, enrichie elle a emprunté aux écrivains de l'antiquité quelque

chose de leur ampleur et de leur majesté. La verve et l'élan du génie

français ont appris de ces modèles à se régler et à se contenir. Le

goût s'est formé, et l'écrivain ne se laisse plus entraîner aux écarts

et aux caprices de son imagination.

Au milieu de tous ces perfectionnements

de la langue et de la littérature, l'intelligence humaine, longtemps

accablée sous sa propre ignorance, se relève, s'éclaire peu à peu et

se prend elle-même pour sujet de son étude. Le doute, le scepticisme,

résultat des luttes du siècle précédent, devient entre les mains de

Descartes une méthode pour trouver le vrai en fondant la certitude sur

l'évidence, il détruit le principe d'autorité et assure l'indépendance

de la pensée. Comme lui et avant lui, Corneille avait pris pour base

la personnalité morale et libre, et cette tendance spiritualiste est

le lien commun et le caractère des grands génies de ce siècle.

Après

le XVIIème siècle tout est fait pour la langue, et la philosophie

a trouvé sa base et sa méthode. Les transformations que nous avons suivies

jusqu'à présent, de littéraires, deviennent morales elles passent de

la langue à l'homme, et la philosophie remplace ou pénètre la littérature.

On ne se contente plus d'admirer, et l'art ne suffit pas. Une ardente

et noble curiosité s'empare de l'homme. On veut tout sonder, tout connaître.

On s'attaque aux principes jusqu'alors presque incontestés qui régissent

le monde ; tout est remis en question, religion, société, gouvernement,

et le XVIIIème siècle représente moins une littérature qu'une

bataille acharnée pour conquérir des droits et des vérités nouvelles.

C'est une révolution qui se prépare, et souvent par les mains de ceux

mêmes contre qui elle s'accomplira.

Au XIXème siècle comme au XVIIIème, la littérature n'a qu'un but, la recherche dit vrai en soi en dehors de toute autorité. Mais si le principe est le même, les manifestations en sont différentes, parce que la société qu'elle représente a changé.Une révolution nouvelle s'est faite, à laquelle le XVIIIème siècle n'avait pas songé, révolution littéraire, raisonnable par son principe, souvent exagérée dans ses premières manifestations, et qui s'est terminée par une alliance féconde et durable de la sévérité de la littérature classique avec les principes plus larges qu'apportaient les novateurs. De ce mouvement intellectuel nous allons voir quelle part revient à chaque partie de la France, où plutôt nous allons tâcher d'en donner une idée sommaire en passant en revue le mouvement littéraire de chaque province, en tâchant de marquer le caractère distinctif de chacune d'elles et le rôle qu'elle a joué. Dans ce rapide tableau, nous emprunterons souvent le secours d'un éminent historien, celui peut-être de tous nos contemporains qui a le mieux compris, senti le génie de la France, parce que nul ne l'a plus aimée, Jules Michelet.

La Bretagne

La Bretagne a été le dernier refuge de l'indépendance celtique. C'est par elle que nous commencerons. C'est là, au milieu des rochers et des forêts qui leur servaient d'asile, que se sont réfugié les restes des antiques populations de la Gaule. Sans cesse en lutte contre un sol et une nature rebelle, ils semblent s'y être d'autant plus attachés. C'était pour eux le dernier sanctuaire de leurs dieux et l'image de la grande patrie qui leur était enlevée. C'est là, dans les hameaux, dans les campagnes, que se conservait vivante la vieille langue des aïeux, la langue celtique. Les bardes chantaient les hymnes des dieux et la gloire des guerriers. Comme leurs frères du pays de Galles, les Armoricains ont recueilli les chants de leurs bardes, dont la plupart ne se sont perpétués que par la tradition et la mémoire. Mr. de La Villemarqué, dans ses Chants populaires de la Bretagne, en cite un, entre autres, du barde Gwenchlan, que les paysans bretons appellent La prédiction et qui offre tous les caractères de la poésie des bardes du Vème et du VIème siècle. C'est un chant de guerre contre les envahisseurs, prélude de cette longue résistance qui a fait de la Bretagne une contrée longtemps séparée de la France, et qui s'est prolongée jusqu'au XVIème siècle. C'est là enfin qu'au siècle dernier s'est soutenue le plus longtemps la lutte contre les idées nouvelles et le gouvernement institué par la Révolution. Partout dans l'histoire de cette province nous trouvons la résistance et l'opposition, et ce caractère est plus saillant encore dans l'histoire de la philosophie et de la littérature.

Pélage était Breton, et le premier il osa opposer au dogme de la grâce le principe de la liberté, et proclamer que l'homme peut, par la seule puissance de sa volonté, s'abstenir du péché. Il eut pour successeur au XIIème siècle Pierre Abailard, né dans le diocèse de Nantes, en 1079, mort en 1142. On connaît l'invincible obstination qu'il apporta dans sa lutte avec saint Bernard. A son école, établie sur la montagne Sainte-Geneviève, se pressait une foule immense d'écoliers, accourus de toutes parts pour l'entendre. « Abailard établit en principe ce qui jusqu'à lui n'avait été qu'une tendance incertaine, l'application de la dialectique aux dogmes de la religion. Il veut prouver la foi c'était la supposer douteuse. C'était surtout reconnaître à côté ou même au-dessus d'elle une autorité différente dont elle devait recevoir l'investiture. » Pélage et Abailard peuvent être considérés comme les précurseurs de Descartes, sinon pour l'ensemble de leurs doctrines, au moins pour leur révolte contre le principe d'autorité. Descartes, quoique né à La Haye en Touraine, appartient à la Bretagne par sa famille, et la trempe de son génie l'y rattache bien plus qu'à la Touraine. C'est lui qui a complété l'œuvre de la philosophie tentée par Pélage et Abailard. En fondant son principe, en dehors de la foi et de la révélation, sur l'évidence dont la raison est nécessairement le seul juge, il a à jamais marqué la séparation entre la philosophie et la théologie ; il a rendu à l'intelligence humaine son indépendance et fondé sur une base inébranlable l'édifice de nos connaissances. « Dès que le Discours sur la Méthode parut, à peu près en même temps que le Cid, dit Mr. V. Cousin, tout ce qu'il y avait en France d'esprits solides, fatigués d'imitations impuissantes, amateurs du vrai, du beau et du grand, reconnurent à l'instant même le langage qu'ils cherchaient. Depuis on ne parle plus que celui-là ; les faibles médiocrement, les forts en y ajoutant leurs qualités diverses, mais sur un fond invariable devenu le patrimoine et la règle de tous. »

C'est à Rennes que sont nés l'intrépide La Chalotais,

l'ennemi implacable des jésuites, qui paya son courage de sa liberté,

et qui du fond de son cachot écrivait avec un cure-dent ses éloquents

mémoires ; Fréron, l'infatigable adversaire de Voltaire ; Lanjuinais,

qui osa combattre les jacobins tout-puissants et résister aux volontés

de Napoléon ; Geoffroy, le continuateur de l'Année littéraire, et qui

en 1793 rédigeait l'Amis du Roi.

« Cet esprit d'opposition naturel

à la Bretagne, dit Michelet, est marqué au dernier siècle et au nôtre

par deux faits contradictoires en apparence. La même partie de la Bretagne

(Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc) qui a produit sous Louis XV les incrédules.

Duclos, Maupertuis et Lamettrie, a donné de nos jours au catholicisme

son poète et son orateur, Chateaubriand et Lamennais. »

Il y a peu

de pays qui aient produit à une même époque deux écrivains aussi éminents.

Atala, René, les Martyrs, les Natchez, le Dernier des Abencérages sont

des œuvres dont chacune suffirait pour immortaliser un nom. Nul poète

ancien ni moderne ne surpasse Chateaubriand dans ses descriptions, surtout

quand il peint la nature. Né à Saint-Malo en 1768, il était le dernier

rejeton, en ligne directe, de la maison de Châteaubriant. Il avait émigré

pendant la Révolution. Rentré en France en 1800, il publia, deux ans

après, le Génie du Christianisme, poétique tableau de la religion chrétienne

et très propre à y ramener les esprits au sortir des saturnales révolutionnaires.

« La vérité dans les ouvrages de raisonnement, écrivait Mr. de Bonald,

est un roi à la tête de son armée un jour de combat ; dans l'ouvrage

de Mr. de Chateaubriand, elle est comme une reine au jour de son couronnement,

entourée de tout ce qu'il y a de magnifique et de gracieux. »

Lamennais avec un génie égal a je ne sais quoi

de plus profond, de plus saisissant pour l'esprit. Sa sombre imagination

entraîne, subjugue, et ses tableaux revêtent parfois des couleurs effrayantes.

Quand parut l'Essai sur l’Indifférence, ce livre devint la préoccupation

de toute la France. Tout le monde a lu les Paroles d’un croyant, le

Livre du Peuple, et ceux mêmes dont il blessait les convictions ont

été contraints d'admirer ; mais c'est surtout dans son beau livre des

Esquisses que « l'auteur semble avoir atteint, dans le calme de la méditation,

la forme sereine et définitive de sa pensée. »

Cependant les écrivains

d'une province n'en représentent pas tous l'esprit, et cela est vrai

de tous les pays comme de la Bretagne. Les influences de l'éducation,

des déplacements ont souvent assoupli la rudesse de ce fier génie, et

plusieurs écrivains nous le présentent tellement modifié, qu'il serait

impossible dans un si rapide aperçu d'en déterminer les véritables traits.

Au moyen âge, nous retrouvons les bardes bretons chantant les hauts

faits du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Au XIIème

siècle, la Bretagne nous donne un de nos premiers écrivains, Guillaume

Le Breton, l'auteur de la Philippéide ; au XVème , Maillard,

prédicateur de Louis XI, dont les sermons macaroniques restent comme

un curieux monument de l'enfance de l'art; au XVIIème, l'abbé

La Bletterie, traducteur de Tacite l’abbé Neuville, célèbre prédicateur

; l'abbé Trublet, l'infatigable compilateur ; le père Bougeant, l'historien

du traité de Westphalie, qui tous, par la nature de leurs ouvrages,

échappent à l'influence du génie purement breton.

En 1668 naît à

Sarzeau l'immortel Lesage, ce peintre si habile et si piquant de son

siècle ; cet impitoyable frondeur des ridicules et des vices de son

époque, qui dans Gil Blase attaque la société tout entière, et dans

son Turcaret livre au ridicule la classe peut-être alors la plus puissante,

grâce à la détresse ou l'ambition du grand roi avait plongé la France.

On doit aussi à Lesage la spirituelle comédie de Crispin, rivale de

son maître, et le roman du Diable boiteux, si vanté par Walter Scott.

« Aucun livre, dit-il, ne contient plus de vues profondes sur le caractère

de l'homme et tracées dans un style aussi précis. » Pour clore cette

liste déjà si longue, nommons encore l'avocat Gerbier, Alexandre Duval,

qui a laissé au théâtre des ouvrages estimables. A Brest est née l'lmo

de Duras, dont la vie presque tout entière fut une lutte, et dont l'imagination

et les écrits reflètent les tristesses. Un nom contemporain terminera

cette nomenclature, Brizeux, le gracieux auteur de Maie et des Ternaire.

Poitou

C'est dans le Poitou que se sont livrées les

grandes batailles du Nord et du Midi, entre Clovis et les Goths, Charles-Martel

et les Sarrasins, le prince Noir et le roi Jean. « Mêlé de droit romain

et de droit coutumier, il fournit au nord ses légistes les Tiraqueau,

les Besly, les Brisson ; au midi, ses troubadours. Il est lui-même,

comme sa Mélusine, un assemblage de natures diverses. » (Michelet.)

En effet, le Poitou se divise géographiquement en trois zones du midi

au nord, et chacune d'elles est habitée par une population différente

dont il serait facile de déterminer le caractère. C'est là ce qui explique

les diversités que nous remarquons parmi les écrivains qu'a produits

ce pays. Cependant, le caractère général de cette province est un génie

d'opposition, moins opiniâtre peut-être que-celui de la Bretagne, mais

aussi plus vif et plus hardi dans ses manifestations. C'est dans le

Poitou que se livrent les grandes batailles du calvinisme et du catholicisme

; et ce même pays, qui au XVIème siècle recrutait les armées

de Coligny et tentait la fondation d'une république protestante, fournit

ces terribles soldats qui luttèrent si longtemps contre la Révolution

ait nom du catholicisme et de la monarchie.

Cette opposition se

manifeste dès le XIème siècle. Gilbert de La Porée, évêque

de Poitiers, fut comme Abailard, son collègue à l'école de Chartres,

en lutte avec saint Bernard. Condamné par le concile de Reims pour quelques

propositions trop hardies, il se rétracta. En général, la littérature

de cette province est sérieuse et sévère comme le caractère de ses habitants.

Le plus grand politique de la France appartient

au Poitou. Richelieu sortait d'une famille noble de cette province.

« Ambitionnant toutes les gloires, dit M. Demogeot, dans son Cours de

littérature, il s'était fait auteur dramatique. Il était père ou parrain

de Mirame, tragi-comédie signée par Desmarets, pour laquelle il fit

construire la salle magnifique du Palais-Cardinal (Royal). Il esquissait

parfois entre deux plans de campagne un plan de tragédie qu'il faisait

exécuter par sa brigade de poètes. On en comptait cinq Corneille, Bois-Robert,

Colletet, de L'Estoile et Rotrou. C'est ainsi que furent composés les

Tuileries, l’Aveugle de Sonyme et la Grande Pastorale. Chaque poète

faisait son acte ; le cardinal jugeait, corrigeait et payait. » Ajoutons

que ses Mémoires et la fondation de l'Académie française lui assurent

une place plus sérieuse dans l'histoire de la littérature.

A Niort

naquit Beausobre, qui a écrit l'histoire du manichéisme et celle de

la Réformation, que la mort l'empêcha d'achever. La même ville a donné

à la France Mme de Maintenon, dont le caractère et le rôle ont été diversement

jugés, mais dont certainement correspondance restera comme un modèle

de raison et de netteté. L'imagination poétique n'a pas manqué non plus

au Poitou.

Pierre Blanchet est né à Poitiers en 1459. C'est

à lui qu'on attribue l'Avocat Patelin, le chef d'œuvre comique du moyen

âge. « L'intrigue n'est qu'un fil léger, dit encore Mr. Demogeot

; mais elle est nouée avec tant de naturel, conduite avec une si admirable

vérité ; elle fait passer devant nous des personnages si vivants, si

originaux, que cette farce est demeurée le plus ancien et l'un des meilleurs

types de la bonne plaisanterie gauloise. » Fontenay est la patrie

de Nicolas Rapin, l'un des spirituels et mordants auteurs de la Satire

Ménippée, qui, comme une seconde bataille d'Ivry, acheva la victoire

de Henri en ensevelissant la Ligue dans le ridicule.

A Niort est

né Fontanes, poète, orateur, et le plus célèbre représentant de la littérature

impériale. Le nom même de Voltaire peut être revendiqué par le Poitou,

d'où sortait sa famille ; on dit même qu'il y a encore des Arouet dans

les environs de Parthenay, au village de Saint-Loup.

La Saintonge et l'Angoumois

La Saintonge et l'Angoumois, placés entre la Guyenne et le Poitou, tiennent pourtant par leur esprit plus au nord qu'au midi. Comme le Poitou, ces provinces ont dans leur génie quelque chose de rude et de sévère, soit qu'elles doivent ces qualités à leur propre nature, soit qu'elles aient subi l'influence du calvinisme si longtemps florissant dans ces contrées. Ce sont elles qui ont donné naissance au plus vigoureux de nos poètes satiriques ; Agrippa d'Aubigné, dont les effrayantes satires sont teintes de si noires couleurs et respirent une si sombre énergie. La Rochefoucauld, poli, assoupli par l'usage de la cour, garde cependant une part de cette âpreté, et ses Maximes, sous une forme moins violente, sont encore une satire du genre humain.

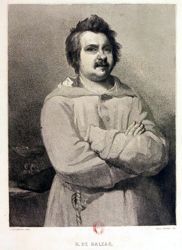

Balzac, tout préoccupé de la forme qu'il veut imposer à la prose française, conserve au milieu de sa pompe solennelle je ne sais quelle raideur inflexible. Il prend, comme il le dit lui-même, autant de peine à travailler ses ouvrages que les anciens sculpteurs à faire des dieux. Et quand il rencontre une idée grande, un intérêt sérieux, la véritable éloquence éclate aussitôt, comme quand il développe la merveilleuse diffusion de l'Évangile, ou quand il montre la main de Dieu cachée derrière les événements de l'histoire. Cependant la grâce n'a pas manqué à ces provinces, et le caractère des écrivains qui ont précédé le temps des guerres religieuses montre assez combien ces luttes et ces doctrines ont influé sur le génie de cette contrée. En effet, c'est là que sont nés Octavien de Saint-Gelais et son fils, ou son neveu, Mellin de Saint-Gelais, ces poètes charmants de l'amour et des plaisirs, et la spirituelle Marguerite de Navarre, dont les Nouvelles si piquantes ont tant fourni aux conteurs des siècles suivants ; nouvelles « qu'elle composa, dit Brantôme, en ses gaietés, et la plupart dans la litière, en allant par pays car elle avoit de plus grandes occupations estant retirée. »A ces noms s'en joignent quelques autres moins connus peut-être, qui cependant ne méritent pas l'oubli: le bibliographe Coloniez ; l'agronome La Quintinie ; Gourville, le secrétaire du duc de La Rochefoucauld et plus tard son ami, ainsi que du prince de Condé; des Roches, dit de Parthenay, auteur d'histoires estimées Réaumur, si connu dans les sciences naturelles par ses découvertes, et qui mériterait de l'être dans la littérature par ses mémoires si curieux destinés à servir à l'histoire des insectes le président Dupaty, auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence, et qui doit surtout sa réputation à ses Lettres sur l'Italie ; et enfin, Vanderbourg, l'éditeur et en grande partie le créateur des poésies, d'une naïveté si étudiée et pourtant si touchante, faussement attribuées à Clotilde de Surville.

Limousin

Monsieur de Pourceaugnac selon Molière selon

vient de Limoges ; mais le Limousin a bien changé depuis. Ce pays élevé,

froid, pluvieux, avait longtemps souffert ; si longtemps disputé entre

la France et l'Angleterre, théâtres de guerres continuelles, longtemps

incertain entre les deux partis contraires. De là cette indécision que

raille Molière. Mais ce caractère a disparu avec les causes qui le produisaient,

et la gloire littéraire de cette province n'a rien à envier aux autres.

Le caractère remuant et spirituel des méridionaux est déjà frappant

dans le bas Limousin. Les noms des Ségur, des Sainte-Aulaire, des Noailles,

des Ventadour, et surtout des Turenne, indiquent assez combien les hommes

de ce pays se sont rattachés au pouvoir central, et combien ils y ont

gagné.

C'est au Limousin que nous devons le savant et laborieux

Baluze. A Bort est né Marmontel, l'ingénieux et spirituel conteur, qui,

sans être dans aucun genre un écrivain supérieur, les cultiva presque

tous avec quelque succès ; à Brive, Trailhard, dont le nom est attaché

à la législation qui nous régit ; Charles de Lasteyrie, le savant agronome,

qui consacra son talent à l'instruction des campagnes, et son fils,

le savant auteur de l'Histoire de la peinture ; à Grimont, l'abbé de

Feletz, le spirituel feuilletoniste du Journal des Débats, le critique

fin et ingénieux, dont les articles réunis ont formé un livre aussi

solide qu'intéressant ; à Cosnac, enfin, Cabanis, l'immortel physiologiste,

à qui la philosophie et la religion ont pu reprocher des erreurs d'autant

plus regrettables que son talent et sa puissante conviction les ont

rendues contagieuses, mais qui a enrichi la science d'une foule d'observations

aussi utiles que profondes.

Pour le haut Limousin, les noms de Muret,

de d'Aguesseau, de Vergniaud, sont une éclatante réponse aux railleries

de Molière. Si le nom de Muret, le latiniste, semble sortir de notre

cadre, quel pays ne serait fier d'avoir produit le vertueux et intègre

d'Aguesseau, dont l'éloquence, peut-être un peu compassée, a su cependant

trouver des accents si vrais et si majestueux pour peindre la majesté

de la vertu et enseigner aux magistrats leurs devoirs ? Et Vergniaud,

l'entrainant orateur, le chef brillant de la Gironde, dont la poétique

et sublime éloquence suffirait pour faire la gloire d'une grande assemblée,

et qui peut-être aurait égalé le plus brand orateur des temps modernes,

Mirabeau, sans son indifférence pour la gloire, et si les fureurs révolutionnaires

lui en avaient laissé le temps ? Citons encore un nom contemporain,

l'habile et savant économiste Michel Chevalier, l'un des chefs de l'école

moderne, l'un des plus ardents et des plus puissants promoteurs de la

liberté des échanges et du commerce.

Périgord, Guyenne, Gascogne, Béarn, Bigorre, Rouergue, Roussillon

Nos provinces du sud-ouest, assimilées entre

elles par le climat et la position, par la langue et l'accent, longtemps

unies sous la domination des Wisigoths, des ducs d'Aquitaine, des Anglais,

ne peuvent être séparées, et les différences qui les distinguent ne

sont que des nuances qu'il serait difficile de faire sentir sans entrer

dans de longs et minutieux détails. Peuple léger et charmant, plein

de vivacité, d'esprit, d'imagination, touchant à tout sans approfondir;

religieux ou incrédule par caprice, par occasion; consacrant la finesse

et la subtilité de son esprit à la conduite et aux succès dans le monde;

unissant à la vivacité et aux élans des peuples méridionaux la gaieté

et le bon sens de l'esprit français; terrible parfois et emporté dans

ses passions, mais bientôt calmé; il semble qu'après avoir passé sous

tant de maîtres différents sans avoir le temps d'en recevoir une empreinte

durable, il n'en ait retenu que l'inconstance.

« La Guyenne, le

pays de Montaigne et de Montesquieu, est celui des croyances flottantes.

Fénelon, l'homme le plus religieux qu'ils aient eu, est presque un hérétique.

C'est bien pis en avançant vers la Gascogne, pays de pauvres diables,

très nobles et très gueux, qui tous auraient dit comme leur Henri IV

« Paris vaut bien une messe. » En effet, malgré ce qu'un pourrait trouver

peut-être d'exagéré dans le tableau tracé par l'illustre historien (Michelet),

la plus haute personnification de ce génie hardi, rapide, léger, paraît

être Montaigne, avec son esprit prime-sautier, si vif et si piquant.

Il est douteur par nature, par instinct, par répulsion pour toutes ces

affirmations hardies qui se posent autour de lui. « Ses Essais, dit

Mr. Demogeot, sont le premier et peut-être le meilleur fruit qu'ait

produit en France la philosophie morale. C'est le premier appel adressé

à la société laïque et mondaine sur les graves matières que les savants

de profession avaient jusqu'alors prétendu juger à huis clos. Le principal

charme de cet ouvrage, c'est qu'on y sent à chaque ligne l'homme sous

l'auteur. Ce n'est point un traité, encore moins un discours ; c'est

la libre fantaisie d'un causeur aimable et prodigieusement instruit,

qui se déroule capricieusement sous vos yeux. L'idée y prend un corps,

l'abstraction devient vivante. Le livre et l'écrivain ne sont qu'une

même chose. Montaigne a pour ainsi dire vécu son ouvrage au lieu de

le composer. » Parmi les illustrations du Périgord figure au premier

rang l'archevêque de Cambrai, Fénelon, l'immortel auteur de Télémaque.

Bien que docile à la parole de l'Église, Fénelon est l'apôtre de l'inspiration

intérieure. C'est lui qui proclame qu'il ne faut pas chercher la

lumière au dehors de soi et que chacun la trouve en soi-même. Cette

lumière est commune à tous les hommes, supérieure à eux, elle est parfaite,

immuable, toujours prête à se communiquer en tous lieux et à redresser

tous les esprits qui se trompent. Elle se montre à la fois à tous les

hommes et dans tous les coins de l’univers. C'est dans son livre

des Maximes des saints que Fénelon avait résumé sa doctrine, livre qui

déplut à la fois à la cour de Rome et à Louis XIV. « Un instinct de

despote, ajoute Mr. Demogeot, avertissait ce prince que l'édifice si

régulier, si logique de son pouvoir absolu avait là un ennemi d'autant

plus redoutable qu'il était moins violent. On disait avec raison que

la grande hérésie de l’archevêque de Cambrais était en politique

et non pas en théologie et Louis l’appelais nettement le plus

bel esprit et le plus chimérique de son royaume

Les chimères de Fénelon devaient être bien dépassées

par les réalités de l'avenir, et c'est un honneur pour lui d'avoir appelé

des réformes qui auraient pu dispenser la France d'une révolution. La

lettre hardie qu'il écrivit au roi, en 1704, sur les abus de son règne

; Les mémoires Particulières qu'il rédigea en 1711 et qui devaient servir

de programme à un règne nouveau, enfin ses admirables Directions pour

la conscience d’un roi rendront sa mémoire éternellement chère à tous

les amis d'une sage liberté. Montesquieu aussi est bien l'enfant de

sa province mais il a subi l'influence de son siècle aussi bien que

de son pays. Il doute des vérités de la religion, mais sans trop s'y

appesantir et sans s'en préoccuper. Son scepticisme se borne là ; partout

ailleurs il est dogmatique et affirmatif, et l'on retrouve en lui le

trait général des grands génies du XVIIIème siècle, la recherche

théorique et formelle de la vérité elle-même, L'abbé Raynal, moins grand

de génie que Montesquieu, a comme lui soif de la vérité. Le doute n'est

pour lui, comme pour toute l'école spiritualiste, qu'un point de départ,

et non pas un but, un doux oreiller, comme pour Montaigne.

Cependant

l'influence du christianisme a laissé dans quelques génies une empreinte

plus profonde. Là est né saint Vincent de Paul, également dévoué à la

religion et à l'humanité, qui puisa dans son cœur ses plus nobles inspirations

pour qui les discours étaient des actes, et qui par-là mérite une place

dans l'histoire littéraire, comme ses travaux apostoliques et ses fondations

pieuses lui assurent un droit immortel à la reconnaissance des peuples.

Frayssinous, dont les conférences religieuses ont fait tant de bruit

dans notre siècle, appartient au Midi, ainsi que cet illustre archevêque

de Paris, Mgr Affre, qui a donné sa vie pour mettre un terme aux luttes

affreuses dont Paris fut ensanglanté pendant plusieurs jours, en juin

1848.

Voilà de bien grands noms ; mais ces contrées si vives, si

poétiques, où l'imagination déborde, devaient produire aussi des littérateurs,

des poètes, des orateurs.

Dès le XIIème et le XIIIème

siècle, nous trouvons les troubadours Bérenger de Palasol, Guillaume

de Cabestan et Bertram de Born, leur contemporain et leur maître, dont

la poésie s'élève avec une impétuosité si violente, quand il peint la

joie terrible des batailles et c’est affreux plaisir de ravager et de

tuer. Plus tard, Clément Marot,

ce poète si naïf et si fin, si gracieux et si mordant, qui fit école

en France, et aujourd'hui même encore a des imitateurs. Né à Cahors

en 1195, « cet aimable poète, dit encore Mr. Demogeot, absorbe et résume

en lui sous une forme plus pure toutes les qualités de notre vieille

poésie ; il en possède tous les charmes, mais il en a aussi toutes les

limites. On retrouve en lui la couleur de Villon, le naturel de Froissart,

la délicatesse de Charles d'Orléans, le bon sens d'Alain Chartier et

la verve mordante de Jean de Meung. Tout cela est rapproché, concentré

dans une originalité piquante et réuni par un don précieux qui forme

comme le fond de cette broderie brillante d'esprit. Marot est le premier

type véritable de l'esprit français dans son acception la plus restreinte,

mais la plus distinctive. Il semble que la poésie du XIVème

et du XVème siècle, sur le point de s'éclipser devant l'éclat

nouveau de la Renaissance, ait ramassé toutes les richesses pour en

douer cet heureux héritier des trouvères. »

Théophile de Viau, plus critiqué que connu, qui

doit à son siècle des travers incroyables, et il lui-même des traits

de poésie souvent admirables ; Dubartas, plein de verve, d'imagination,

quelquefois de grandeur, mais dont le goût n'égalait pas le génie ;

c'est lui qui, dans un vers, appelait le soleil grand lac des chandelles;

Le Franc de Pompignan, qui par sa vanité s'attira les railleries de

Voltaire, mais dont il reste quelques strophes pleines de poésie et

de grandeur; et, enfin, Berduin, ce nom si cher à l'enfance, sont aussi

des hommes de ces contrées.

Parmi les prosateurs, nous trouvons

Brantôme, le continuateur de Froissart, comme lui plein de vie et de

mouvement, comme lui naïf et toujours intéressant, qui sait si bien

s'emparer de ses lecteurs et les reporter aux scènes qu'il décrit, mais

dont l'imagination quelquefois déréglée se laisse emporter à des tableaux

qui n'ont pas pour excuse, comme ceux de Juvénal, l'indignation du narrateur

Henri IV, dont la correspondance est si remarquable ; Cyrano de Bergerac,

qui fit l'histoire comique du soleil et de la lune, ouvrages singuliers,

mais souvent pleins de verve, et qui dans son Pédant joué a imaginé

une situation et une scène que Molière, prenant, dit-il, son bien où

il le trouvait, a pu transporter dans une de ses comédies; De La Calprenède,

auteur de Cléopatre et de Cassandre, romans qui excitaient l'enthousiasme

de Madame de Sévigné, et dont la longueur seule explique l'oubli où

ils sont tombés ; Garat, écrivain de talent, qui a tout fait pour la

gloire de ceux qu'il a loués ; Guibert, qui écrivit des tragédies et

publia des ouvrages sur divers sujets militaires, dont la netteté, la

précision mérita les éloges et excita l'admiration de Voltaire. N'oublions

pas Madame Cottin, dont les romans sont remplis d'un intérêt si saisissant,

et qui sut peindre avec tant de vérité les passions du cœur humain;

ni ces deux poètes si complètement méridionaux, si exclusivement inspirés

par leur pays, qui tous deux ont eu le tort d'écrire dans une langue

connue seulement dans quelques provinces, que personne n'apprend, et

dont le destin a été si divers, que l'un a trouvé la gloire dans la

cause même qui a condamné l'autre à l'obscurité et à l'oubli Goudoulin

et Jasmin. Ici trouve sa place cette immortelle Gironde, qui lutta si

vaillamment contre les montagnards, dans la Convention Fonfrède, Guadet,

Gensonné, tous jeunes et éloquents, tous unis dans la vie et dans la

mort, et qui périrent rassasiés de triomphes et de gloire à cet âge

où la plupart des génies s'ignorent encore ; et leurs dignes successeurs,

Lainé, un grand caractère qui osa résister à Napoléon Ier,

et le général Lamarque, une des plus pures gloires militaires et oratoires

de notre siècle. Voilà déjà une bien longue liste, et que de noms encore

qu'on ne peut cependant pas passer sous silence ! Tous les écrivains

que nous avons énumérés représentent tous un côté littéraire et poétique

de l'imagination méridionale. Voyons ce qu'a produit la finesse d'esprit

et la pénétration des hommes de ces provinces, appliquées aux sujets

philosophiques ou scientifiques.

Tels sont le cardinal d'Ossat, l'illustre diplomate ; La Boétie, qui fit à vingt ans un ouvrage immortel par la vigueur du style et la hardiesse de la pensée. Maine de Biran, l'éminent philosophe, le plus prudent métaphysicien de son siècle ; La Romiguière, qui exposa et développa le système de Condillac avec tant de mesure, et honora par son talent comme par son caractère les convictions généreuses auxquelles il était resté fidèle ; Lacépède, l'ami et l'héritier de Buffon, qui le choisit pour continuer et compléter son œuvre.; Bastiat, l'économiste profond, qui sut être clair en des sujets abstraits et arides; l'illustre Arago, qui plus que tout autre eut la gloire de rendre les sciences populaires et de mettre à la portée de tous une des études les plus ardues et les plus effrayantes pour l'imagination de l'homme, et qui, à toutes ces qualités, joignait celles de grand écrivain et d'habile orateur, et, enfin, Léon Gambetta, l'éloquent tribun de la troisième République.

Languedoc

« C'est une bien vieille terre que ce Languedoc.

Vous y trouverez partout les ruines sous les ruines, les Camisards sur

les Albigeois, les Sarrasins sur les Goths sous ceux-ci, les Romains,

les Ibères. Les murs de Narbonne sont bâtis de tombeaux, de statues,

d'inscriptions. L'amphithéâtre de Nîmes est percé d'embrasures gothiques,

couronnées de créneaux sarrasins, noircis par les flammes de Charles-Martel.

Mais ce sont encore les plus vieux qui ont le plus laissé les Romains

ont enfoncé la plus profonde trace leur Maison-Carrée, leur triple pont

du Gard, leur énorme canal de Narbonne, qui recevait les plus grands

vaisseaux. » Tel est, en quelques mots, suivant Michelet, le portrait

du vieux Languedoc.

Grâce à ces vieilles habitudes de liberté municipale,

cette province a longtemps échappé à la féodalité. Ce n'est qu'à la

suite des guerres des Albigeois, à la faveur de la religion, qu'elle

put s'y introduire avec Simon de Montfort. Amoureux de liberté politique

et soumis au clergé, plus fanatique cependant que dévot, ce pays a toujours

été un foyer d'opposition. Le catholicisme même s'y est transformé en

jansénisme, et plus d'une hérésie s'y est produite depuis Félix d'Urgel

et Vigilance jusqu'aux Albigeois. C'est là qu'est né Bayle, le sceptique

par excellence, qui douta de tout, et fit de son doute une doctrine,

une croyance. C'est un fort et dur génie que celui du Languedoc. Là,

les convictions sont violentes, l'incrédulité intolérante, et par là

il se distingue profondément de la légèreté spirituelle de la Guyenne

et de la pétulance emportée de la Provence. Le trait commun cependant,

cette vive et poétique imagination du Midi, se retrouve dans ses poètes.

C'est à lui que nous devons, dans les premiers siècles de notre

littérature, Périgon, Raymond du Bousquet, Clémence Isaure, qui fonda

ou du moins rétablit à Toulouse les Jeux floraux.

Dans les temps

plus modernes, il a produit La Fare, le cardinal de Bernis, qui eut

plus de succès. dans la littérature que dans le ministère ; Pibrac dont

les quatrains ont été traduits même en grec; les Chénier, tous deux

également célèbres, mais à des titres différents l'un, André, le poète

de La jeune captive, qui renouvela parmi nous l'entreprise de Ronsard,

mais avec plus de goût et de jugement ; qui, nourri du génie grec, voulut

l'introduire dans la poésie française, et dont les œuvres marquèrent

une ère de rénovation du génie poétique de la France l'autre, Marie-Joseph,

l'auteur de Charles IX et du Chant du Départ moins original peut-être,

mais plus véhément, plus emporté, satirique mordant, fit des tragédies

politiques, souvent étincelantes de verve et d'énergie, et qui, bien

que jetées dans le moule des tragédies de l'époque, s'en distinguent

par le mouvement et la vigueur des pensées.

Nous devons citer encore Campistron, l'élève

et l'imitateur de Racine, bien inférieur à son modèle, mais non pas

sans mérite ; Fabre d'Églantine, l'auteur du Philinte de Molière, génie

incomplet, mais à qui on ne peut refuser la vivacité et l'énergie Florian,

l'aimable auteur d'Estelle et Némorin et le plus digne successeur de

La Fontaine comme fabuliste, si La Fontaine pouvait avoir des successeurs

; Brueys et Palaprat, qui remirent au théâtre la vieille farce de Patelin

et que la postérité a laissés unis comme ils l’avaient été dans leur

vie Roucher, le poète des Mois et le compagnon d'André Chénier sur l'échafaud

; Baour-Lormian, le poétique traducteur d'Ossian et le premier, parmi

les pseudo-classiques, qui tira le canon d’alarme contre l'école romantique

; Viennet, homme politique et poète, à la verve si mordante et si libre

; Alexandre Soumet, à qui son élégie de la Pauvre Fille suffirait pour

assurer sa part de célébrité ; Guiraud, l'auteur des Elégies Savoyardes,

et enfin Victorin et Auguste Fabre, tous deux poètes et prosateurs distingués.

Parmi les prosateurs, nous trouvons Rapin-Thoyras, neveu de Pellisson,

auteur d'une Histoire de l’Angleterre encore estimée Cujas, une des

lumières de la jurisprudence ; Rivarol, le caustique et spirituel écrivain

; Ricard, le savant traducteur de Plutarque ; Court de Gébelin, dont

l'érudition embrassa tous les sujets et qui voulut apprendre, de l'esprit

humain, l'histoire de ses premiers développements ; Las Cases, à qui

nous devons l’ histoire des pensées de Napoléon ler Daru,

poète et historien, et enfin Frédéric Soulié, dont la sombre imagination

nous a retracé avec tant de vérité, dans ses romans, les principales

scènes de la terrible histoire de son pays.

L'éloquence a eu, là

aussi, ses représentants Pellisson, le noble et courageux défenseur

de Fouquet disgracié ; l'éloquent Bridaine Cazalès, l'ardent défenseur

de la royauté à l'Assemblée constituante Lakanal, l'organisateur de

l'instruction publique sous la Convention, Guizot, un des hommes d'État

de la monarchie de 1830, en même temps que l'un de nos plus éminents

historiens, dans un siècle qui en a tant produit.

Provence

Il y a un rapport singulier entre la nature, le climat de la Provence et le génie de ses habitants. Ces marais qui la bordent, ces orages violents et subits qui changent les plaines en lacs et les entraînent dans le Rhône, ce vent éternel et glacial sous un soleil de feu, tous ces caprices d'une nature violente, passionnée et pourtant charmante représentent, par une vive image, les continuels et rapides changements de ce génie emporté et cependant plein de grâce.

Ce pays, peuplé de cités grecques et de municipes

romains, en a conservé un singulier esprit de liberté, et dès les premiers

siècles nous en voyons les manifestations. Quand la voix de Pélage s'éleva

pour proclamer l'indépendance de la raison humaine, Faustus, Cassien

répondirent à son appel, et ces doctrines furent celles de l'illustre

école de Lérins. Quand Descartes dégagea la philosophie des entraves

théologiques, Gassendi tenta la même révolution au nom du sensualisme

et, au XVIIIème siècle, nous retrouvons encore un Provençal,

le marquis d'Argens, à côté de Maupertuis et de Lamettrie. « Ce n'est

pas sans raison que la littérature du Midi, au XII et au XIIIème

siècle, s'appela la littérature provençale. On vit alors tout ce qu'il

y a de gracieux et de subtil dans le génie de cette contrée. C'est le

pays des beaux parleurs, abondants, passionnés au moins pour la parole

et, quand ils veulent, artisans obstinés de langage ils ont donné Massillon,

Mascaron, Fléchier, Maury, les orateurs et les rhéteurs. Mais la Provence

entière, municipes, parlement et noblesse, démagogie et rhétorique,

le tout couronné d'une magnifique insolence méridionale, s'est rencontré

dans Mirabeau, le cou du taureau, la force du Rhône. »

Sans vouloir

établir de comparaison, nommons après lui l'abbé Poulle, prédicateur

remarquable ; Manuel, le député patriote, dont le nom rappelle un des

plus tristes scandales politiques de la Restauration, et Berryer, le

grand orateur de la légitimité. On peut dire, en général, que le caractère

provençal ressemble plus à celui de la Gascogne qu'à celui du Languedoc,

qui l'avoisine. Le génie plus profond et plus concentré du Languedoc

s'éloigne également de la vivacité enjouée des Gascons et de la pétulance

du Provençal. Dans cette dernière province, les écrivains sont plus

vifs et plus colorés, et l'accent musical y' est plus marqué. Les poètes

Esmenard, Barthélemy, Méry, Joseph Autran, l'auteur des Poèmes de la

Mer, Jean Aycard, Henri de Bornier, l'auteur des Noces d'Attila ; François

Coppée, le charmant poète du Passant, ont pour caractère commun l'amour

du rythme et de la forme. Désaugiers, moins élevé que Béranger, dans

son talent quelque chose de plus insouciant, de plus libre ; c'est en

lui que se personnifie cette gaieté si vive, si spirituelle du Midi

mais, chez lui, comme chez tous les peuples de cette contrée, l'imagination

et l'esprit jouent un plus grand rôle que le sentiment. Il y a cependant

un poète qui fait exception à cette règle, c'est Reboul, le boulanger

de Nîmes, qu'on pourrait comparer par certains côtés avec notre immortel

Lamartine. Chez lui, la délicatesse du sentiment s'unit à la vivacité

de l'imagination.

Nous ne devons pas oublier la pléiade des félibres,

à la tête desquels marchent Mistral, le chantre inspiré de Mireille

; Roumanille, Félix Gras, etc., qui se sont donné pour mission de faire

revivre la langue des troubadours provençaux.

Cette puissance de

l'imagination, en s'unissant à la subtilité et à la finesse du génie

provençal, a formé des historiens qui ont à la fois le talent de tout

pénétrer et celui de tout représenter par vives Photos. Sans parler

de Moréri, qui fut plutôt un savant compilateur qu'un historien, ces

qualités, déjà très sensibles chez l'abbé Barthélemy et Raynouard, s'élèvent

au plus haut degré dans les œuvres des historiens contemporains, MM.

Thiers et Mignet, si clairs tous deux parce qu'ils voient bien, si saisissants

parce qu'ils parlent à notre imagination aussi bien qu'à notre intelligence.

Cependant chacun d'eux possède ces deux qualités à des degrés différents

on pourrait dire peut-être que chez l'un la pénétration est le caractère

dominant, chez l'autre le talent d'exposer et de peindre. Ayant à retracer

le grand drame révolutionnaire et 1'héroïque épopée du Consulat et de

l'Empire, M. Thiers a su particulièrement s'approprier et mettre en

œuvre les souvenirs des acteurs encore vivants de cette mémorable époque.

« Vieux débris de la Constituante, de l'Assemblée législative, de la

Convention, du Conseil des Cinq-Cents, du Corps législatif, du Tribunat,

girondins, montagnards, vieux généraux de l'Empire, fournisseurs des

armées révolutionnaires, diplomates, financiers, hommes de plume, hommes

d'épée, hommes de tête, hommes de bras, M. Thiers passait en revue tout

ce qu'il en restait, questionnant l’un, tournant autour de l'autre pour

le faire parler, prêtant l'oreille gauche à celui-ci, l'oreille droite

à celui-là et puis, réunissant, coordonnant dans sa tête tous ces propos

interrompus, il rentrait chez lui, se couchait sur le Moniteur et ajoutait

une page de plus à cette belle Histoire de la Révolution Française,

qui eut un si grand retentissement, et qu'il fit suivre plus tard de

L’Histoire du Consulat et de l’Empire. Cette pénétration, si remarquable

chez Mr Thiers, brille d'un éclat singulier dans les œuvres de d'Urfé.

Là, au milieu de ce fatras romanesque, qui n'est cependant pas toujours

sans grâce ; au milieu de ces descriptions, presque toujours charmantes,

on surprend à chaque page des analyses de sentiment d'une incroyable

finesse. Vauvenargues à cette même pénétration unit une âme sensible

et élevée, un goût sûr, et l'on ne peut prévoir ce qu'eût pu produire

dans une vie plus longue ce génie si pur, si délicat et souvent si profond.

Dans un ordre d'idées différent, le comte de Portalis nous a laissé

un ouvrage qui prouve une sagacité digne des noms que nous venons de

citer, je veux parler de son livre De l'abus de l'esprit philosophique

au XVIIIème siècle. Nous retrouvons encore le même caractère

dans les appréciations littéraires si fines, si délicates de J.-J. Ampère.

D'autres ont porté ces qualités dans d'autres études. Le Marquis de

Pasloret les a appliquées à la jurisprudence ; Adanson, à l'étude de

la nature animée ; Dumarsais, à la grammaire ; et Raspail, avec ses

découvertes chimiques et médicales et ses entraînements politiques,

représente bien cet esprit, à la fois sagace et pétulant, du pays où

il est né.

Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine

Ici, nous rencontrons un caractère tout nouveau.

Des provinces que nous avons parcourues, les unes sont défendues par

la mer, les autres par le mur des Pyrénées. Ici, nous entrons dans la

zone militaire de la France. L'ennemi est à deux pas, cela donne à songer,

et d'ailleurs le climat est plus sévère. Ce n'est plus ce riant soleil

qui enflamme l'imagination et les sens. L'esprit critique domine, et,

dans la poésie même, que nous y trouverons encore, parce qu'elle est

inhérente à la nature humaine, nous n'apercevrons guère partout que

le même ordre d'idées sous des formes différentes. Ce ne sera plus la

poésie d'imagination avec ses vifs élans mais le drame, la description,

la satire. Ce caractère est commun sur toute la ligne qui distingue

la France de la Suisse et de l'Allemagne. Aussi ne séparerons-nous pas

le Dauphiné, la Franche-Comté, la Lorraine ; et même nous comprendrons

dans cette, revue certaines parties de la Bourgogne et de la Champagne,

l'Ain et les Ardennes, qui, placés dans la même situation, ont subi

les mêmes influences.

Tous ont eu à lutter sans cesse contre les

ennemis et à repousser les invasions ; chez tous, la nature est rude

et le sol hérissé de montagnes. Aussi le génie de ces populations est-il

partout sévère et opiniâtre. A cela s'ajoutent les austères doctrines

du calvinisme, au moins pour le Dauphiné. Dans le seul département de

la Drôme, on compte environ trente-quatre mille calvinistes, et c'est

là que s'est livrée la terrible, et longue bataille du baron des Adrets,

de Montbrun et de Lesdiguières contre les catholiques.

Grâce à ces

influences, ces contrées ont donné à la science des esprits sévères

et analytiques. Mably et Condillac sont de Grenoble ; d'Alembert est

Dauphinois par sa mère ; de Bourg-en-Bresse sont l'astronome Lalande

et Bichat, le grand anatomiste.

Les hommes éminents de ces contrées sont des

économistes, des philosophes, des savants, des grammairiens, des critiques.

Les philologues sont nombreux dans ce pays ; ce sont Beauzée, l'abbé

d'Olivet, Charles Nodier, qui, aux qualités brillantes de la plus vive

imagination, joignit la sagacité du grammairien. La critique littéraire

est représentée par l'abbé de La Porte, le continuateur de Fréron ;

Palissot, qui fit des comédies et des satires, et est surtout connu

par sa lutte contre les encyclopédistes ; Suard, le journaliste, littérateur

et critique spirituel, dont le titre principal est le recueil des lettres

où, sous le pseudonyme de l’anonyme de Veaugirad, il défend la musique

allemande contre la musique italienne ; l'histoire, par dom Calmet,

Maimbourg, le cardinal Granville, le grand diplomate qui a laissé de

si précieux mémoires ; Chorier, l'historien du Dauphiné ; l'abbé Millot

; le père Mailla, le traducteur des grandes annales de la Chine ; de

Genoude, qui, tout en consacrant sa vie à la politique, a trouvé le

temps de traduire la Bible et d'écrire vingt-trois volumes sur l'histoire

de France ; et enfin Michelet, notre éminent historien, qui, bien que

né à Paris, appartient par sa famille au département des Ardennes. Cet

honneur est trop précieux pour que nous ne le rendions pas à cette province.

De tous les historiens, peintres ou philosophes, Michelet est certainement

le plus hardi et le plus brillant. L'histoire, entre ses mains, n'est

plus une narration, c'est,' comme il l'a dit lui-même, c’est une résurrection.

A la rois poète et historien, il trouvé le secret de nous faire contempler

tous ces personnages de l'histoire comme s'ils vivaient sous nos yeux.

Le temps n'existe plus Jeanne d’Arc, Louis XI, Charles le Téméraire

sont là, tissant, et nous suivons d'un regard avide chacun de leurs

mouvements. L'économie politique présente les noms de Blanqui et de

Proudhon, tous deux diversement célèbres. Fourier aussi est né à Besançon.

Au milieu de ses erreurs, on rencontre cependant des vues profondes,

et ses adversaires mêmes ne peuvent méconnaître en lui un ardent amour

de l'humanité et le désir sincère de lui être utile. Les philosophes

Droz et Jouffroy sont du même pays. Jouffroy, cette âme mélancolique

et profonde, d'une grandeur si simple, d'une si touchante poésie. A

ces noms s'ajoute celui de Louise Serment, le philosophe de Grenoble.

Parmi les théologiens, nous remarquons Guillaume Saint-Amour, l'adversaire

du mysticisme des ordres mendiants ; Gerson, chez qui le mysticisme

chrétien n'amollit pas 1'énergie dans la conduite de la vie ; et enfin,

parmi les naturalistes, Ramond de Carbonnières, l'historien ou comme

1.'appelle Michelet, le poète des Pyrénées et l'immortel Cuvier, dont

le génie perça si profondément les secrets de la nature ; qu'il sembla

en avoir, saisi par une sorte d'intuition le plan tout entier.

Les

orateurs sont, Servan, dont les discours judiciaires et politiques sont

remarquables par leur vigueur, et à qui il n'a manqué qu'un goût plus

pur ; Mounier; Barnave, l'adversaire de Mirabeau ; Casimir Périer, l'orateur

politique et le plus grand homme d'État de la monarchie de Juillet.

La littérature proprement dite est aussi représentée par des noms bien

connus, Mme de Tencin, dans les romans de laquelle on trouve moins peut-être

la vivacité de l'imagination et du sentiment qu'une singulière finesse

d'analyse et d'observation Mme de Graffigny, dont les Lettres péruviennes

sont un tableau souvent saisissant des mœurs de son temps; Brillat-Savarin,

l’ingénieux et piquant physiologiste du goût; Charles de Bernard, dont

les nouvelles et les romans présentent un intérêt toujours soutenu ;

et enfin Charles Nodier, que nous avons déjà eu l'occasion de citer,

et qui eut l'art d'attacher tant de charme aux sujets les plus légers.

Les poètes eux-mêmes retiennent une forte part de cet esprit critique

et sévère. Leurs caractères sont la finesse, la netteté, l'énergie,

la délicatesse, l'analyse savante, plutôt que l'imagination, qui entraîne

et enlève. Les uns se sont voués au théâtre, comme Mairet, Campenon,

Guilbert de Pixérécourt, Casimir Bonjour, Andrieux, Émile Augier ou

à la satire, comme Gilbert; ou au genre descriptif, comme Saint-Lambert

; ou à l'élégie, comme Mme Desbordes-Valmore et Tastu; ou à la poésie

légère, comme Boufflers. Quelques-uns, comme François de Neufchâteau,

ont essayé leurs talents sur des sujets plus variés ; mais dans aucun

l'imagination n'est la qualité dominante. Et cependant, parmi ces noms,

plus d'un est entouré d'une gloire justement méritée. Un seul nom imposant

pourrait nous être cité, celui de

Victor Hugo ; mais le hasard seul le fit naître à Besançon, où il

ne resta que peu de jours. Son père était Lorrain, sa mère Vendéenne.

Après avoir passé une partie de son enfance en Espagne, il revint à

Paris.

C'est la combinaison de toutes ces influences

qui a fait le caractère si multiple de son génie, et sa naissance à

Besançon ne pouvait guerre influer sur sa destinée. Nul poète n'a plus

subi les influences de son temps. Royaliste et religieux sous la Restauration,

libéral en 1830, républicain socialiste en 1848 et 1870, il a chanté

toutes les causes et pour tous les partis, et marqué toutes ses étapes

par des chefs-d'œuvre. Il est le chef de cette nouvelle école littéraire

qui, sous le nom de romantisme, a prétendu réformer la langue française

et le théâtre et qui n'a produit encore, sauf dans la poésie lyrique,

que des fruits imparfaits ou exagérés. Victor Hugo n'en reste pas moins

un grand magicien en fait de style, et son nom planera sur le XIXème

siècle comme celui de Ronsard, le chef poétique de la Renaissance, sur

celui de François 1er .

C'est également de la Franche-Comté

qu'est sorti l'auteur de ce chant immortel qui conduisit si longtemps

nos armées à la victoire, La Marseillaise,

tout enflammée de patriotisme et d'amour de la liberté Rouget de l'Isle

était de Lons-le-Saunier.

Lyonnais

Derrière cette rude et héroïque zone de Dauphiné, Franche-Comté, Lorraine, Ardennes, dit Michelet, s'en développe une autre tout autrement douce et plus féconde des fruits de la pensée. Je parle des provinces du Lyonnais, de la Bourgogne et de la Champagne. Zone vineuse, de poésie inspirée, d'éloquence, d'élégante et ingénieuse littérature. Ceux-ci n'avaient pas, comme les autres, à recevoir et à renvoyer sans cesse le choc de l'invasion étrangère. Ils ont pu, mieux abrités, cultiver à loisir la fleur délicate de la civilisation. D'abord, tout près du Dauphiné, la grande et aimable ville de Lyon, avec son génie éminemment sociable, unissant les peuples comme les fleuves. Cette pointe du Rhône et de la Saône semble avoir été toujours un lieu sacré. La fameuse table de bronze où on lit encore le discours de Claude pour l'admission des Gaulois dans le Sénat est la première de nos antiquités nationales, le signe de notre initiation dans le monde civilisé. Une autre initiation bien plus sainte a son monument dans les catacombes de Saint-Irénée, dans la crypte de Saint Pothin, dans Fourvière, la montagne des pèlerins. Dans les terribles bouleversements des premiers siècles du moyen âge, cette grande ville ecclésiastique ouvrit son sein à une foule de fugitifs et se peupla de la population générale à peu près comme Constantinople concentra peu à peu en elle tout l'empire grec, qui reculait devant les Arabes ou les Turcs. Cette population n'avait ni champs ni terres, rien que ses bras et son Rhône ; elle fut industrielle et commerçante. Cette fourmilière laborieuse, enfermée entre les rochers et la rivière, entassée dans les rues sombres qui y descendent, sous la pluie et le brouillard, eut sa vie morale pourtant et sa poésie. Son inspiration poétique fut l'amour. Plus d'une jeune marchande, pensive dans le demi-jour de l'arrière-boutique, écrivit, comme Louise Labbé, comme Pernette Guillet, des vers pleins de tristesse et de passion, qui n'étaient pas pour leurs époux. L'amour de Dieu, il faut le dire, et le plus doux mysticisme, fut encore un caractère lyonnais. L'Eglise de Lyon fut fondée par l'homme du désir, saint Pothin ; et c'est à Lyon que, dans les derniers temps, saint Martin, l'homme du désir, établit son école.

Notre Ballanche y est né. L'auteur de l'Imitation, Jean Gerson, voulut y mourir. C'est une chose bizarre et contradictoire en apparence que le mysticisme ait aimé à naître dans ces grandes cités industrielles et corrompues, comme aujourd'hui Lyon et Strasbourg. C'est que nulle part le cœur de l'homme n'a plus besoin du ciel.Là où les voluptés grossières sont à portée, la nausée vient bientôt. La vie sédentaire de l'artisan assis à son métier favorise cette fermentation intérieure de l'âme. L'ouvrier en soie dans l'humide obscurité des rues de Lyon, le tisserand d'Artois et de Flandre, dans la cave où il vivait, se créèrent un monde au défaut du monde, un paradis moral de doux songes et de visions ; en dédommagement de la nature lui leur manquait, ils se donnèrent à Dieu. Le génie de Lyon est plus moral, plus sentimental du moins que celui de la Provence ; cette ville appartient déjà au Nord. » Outre les noms que nous avons déjà cités, le Lyonnais a encore produit l'avocat Bergasse, Camille Jordan, Lemontey, tous deux également célèbres par leur éloquence et leur inviolable attachement aux idées libérales et au dogme de la liberté des cultes; Roland, l'intègre ministre de la Révolution ; Brossette, l'ami et l'éditeur de Boileau ; Boucharlat, mathématicien et littérateur ; le comte d'Albon, le disciple de l'ami des hommes et le panégyriste de Quesnay; le savant et profond économiste J.-B. Say, l'abbé Terrasson, l'auteur de Setos ; André-Martin Ampère mathématicien et philosophe ; l'abbé Morellet, homme et écrivain estimable, dont les mémoires sont si précieux pour l'étude du XVIIIème siècle; de Gérando, le philosophe, qui, ainsi que presque tous les écrivains que nous venons de nommer, se distingua par un profond amour des hommes ; de Rochefort, le traducteur d'Homère et de Sophocle; Antoine de Jussieu, le savant naturaliste, dont le génie se perpétua dans sa famille, et qui commença cette longue génération de savants qui devaient réformer la science et fonder la botanique sur des principes nouveaux ; Aimé Martin, poète et littérateur distingué, dont le nom est désormais inséparable de celui de Bernardin de Saint-Pierre ; Vitet, le spirituel et ingénieux académicien et M. de Senancourt, Lyonnais par sa famille, le mélancolique auteur du mélancolique Obermann, ce poème du désespoir.

Bourgogne

Au nord de Lyon, nous trouvons Autun, la cité

druidique que les Romains dépouillèrent de tout, pour la punir de la

vénération qu'elle inspirait ; mais ils ne purent lui enlever ce génie

austère qui en avait fait le centre de la lugubre religion de nos ancêtres.

Jusqu'aux temps modernes, elle a donné des hommes d'État, des légistes,

le chancelier Raulin ou Rolin, les Montholon, les Jeannis et tant d’autres.

Et cet esprit sévère ne se borne pas dans Autun. Théodore de Bèze, né

à Vézelay, fut l'orateur du calvinisme, le verbe de

Jean Calvin. Mais la gaie et

vineuse Bourgogne ne ressemble en rien à ce triste et désolé pays du

Morvan. La Bourgogne est le pays des orateurs, celui de la pompeuse

et solennelle éloquence. C'est de la partie la plus élevée de la province,

de celle qui verse la Seine, de Dijon, de Montbard que sont parties

les voix les plus retentissantes de la France, celles de saint Bernard,

de Bossuet et de Buffon.

Mais l'aimable sentimentalité de la Bourgogne

est remarquable sur d'autres points, avec plus de grâce au nord, plus

d'éclat au midi vers Semur ; la bonne Mme de Chantal et sa petite-fille

de Sévigné à Macon, Lamartine, le poète de l'âme religieuse et solitaire

; à Charolles, Edgar Quinet, celui de l'histoire et de l'humanité. Il

ne faut pas oublier non plus la pittoresque et mystique petite ville

de Paray-le-Monial, où naquit la dévotion du Sacré-Cœur, où mourut Mme

de Chantal. Il y a certainement un souffle religieux sur le pays du

traducteur de la Symbolique et de l'auteur de la Solitude, MM. Gugniaut

et Dargaud.

La Bourgogne est aussi la patrie du grand orateur religieux

de notre siècle, le P. Lacordaire. Mais, si ce pays est celui de la

grande éloquence, il est aussi celui de l'esprit et de la gaieté. Armand

Gouffé, Radais, les gais chansonniers ; Bernard de La Monnoye, conteur

charmant, auteur des Noëls Bourguignons et en même temps savant distingué

; Papillon, contemporain et rival de Marot ; Piron, le fécond et spirituel

épigrammatiste et l'auteur inspiré de la Métromanie, tous appartiennent

à la Bourgogne, ainsi que les poètes Longepierre, Briffaut ; Boursault,

l'auteur d'Ésope à la cour et à la ville, et Crébillon, le terrible

tragique.

C'est encore là que sont nés Mme de Genlis, dont les nombreux écrits ne lassent pas l'intérêt ; Rétif de La Bretonne, le romancier si étrange, si effréné ; et Clément l'inclément, comme l'appelait Voltaire, et Berchoux, l'aimable chantre de la gastronomie. Du reste, dans cette province, l'imagination et la poésie n'ôtent rien à la solidité de l'esprit ; et si la Bourgogne peut opposer avec orgueil ses poètes et ses orateurs à toute comparaison, elle n'a pas moins de savants Clémencet, l'auteur de l’Art de Vérifier les Dates ; l'érudit et judicieux Bouhier ; Larcher, le savant helléniste et l'habile traducteur ; Saumaise, le prince des commentateurs, dont le nom est devenu synonyme d'érudit ; Sainte Palaye, l'historien de la chevalerie; Vauban, l'immortel ingénieur et le profond économiste, Daubenton, le collaborateur et l'ami de Buffon; et enfin Buffon lui-même, qui, au génie scientifique et à une vaste érudition, joignit une imagination si riche et une éloquence si splendide, l'éternel désespoir des historiens de la nature.

La Champagne

La Champagne est un pays triste, tout couvert de plaines basses et crayeuses ; quelques parties même en sont presque désertes. Les villes sont, en général, laides et mal bâties. Ce pays, au moyen âge, fut singulièrement démocratique et antiféodal. La coutume de Troyes, en établissant l'égalité des partages, détruisit vite la féodalité. Celle-ci crut se recruter et se relever en s'alliant à de riches roturiers; mais elle eut beau déclarer que le ventre anoblit, ceux qui n'avaient pas d'autres titres étaient bien près de la roture, et la morgue nobiliaire le leur fit bien sentir. Alors ils s'éloignèrent de la classe qui les rejetait et se firent bravement marchands. « Cette grotesque transformation de chevaliers en boutiquiers ne dut pas peu contribuer à égayer l'esprit champenois et à lui donner ce ton ironique de niaiserie maligne qu'on appelle, je ne sais pourquoi, naïveté dans nos fabliaux. » D'ailleurs, ces nobles marchands, méprisés de leurs orgueilleux pairs, s'en vengèrent par des satires et de l'esprit. « Ce fut le pays des bons contes, des facétieux récits sur le noble chevalier, sur l'honnête et débonnaire mari, sur Mr. le curé et sa servante. Le génie narratif qui domine en Champagne, en Flandre s'étend en longs poèmes, en belles histoires.

La liste de nos poètes romanciers s'ouvre par

Chrestien de Troyes et Guyot de Provins. Les grands seigneurs du pays

écrivirent eux-mêmes leurs gestes ; Villehardouin, Joinville et le cardinal

de Retz nous ont conté eux-mêmes les croisades et la Fronde. L'histoire

et la satire sont la vocation de la province. Pendant que le comte Thibaut

faisait peindre ses poésies sur les murailles de son palais de Provins,

au milieu des roses orientales, les épiciers de Troyes griffonnaient

sur leurs comptoirs les histoires allégoriques et satiriques de Renard

et Isengrin. Le plus piquant pamphlet de la langue est dû en grande

partie à des procureurs de Troyes, Passerat et Pithou c'est la Satire

Menippée. »

La Champagne a encore produit bien d'autres écrivains.

Eustache Deschamps, le prédécesseur de

La Fontaine, qui lui a emprunté

quelques sujets ; Chrestien Deschamps, qui fit quelques tragédies fort

remarquables pour son temps ; le père Lemoine, qui chanta saint Louis,

et dont le poème renferme de beaux passages pleins de verve et de émotivement

; La Fontaine, le plus original et le plus inimitable des poètes ; sentiment,

esprit, gaieté, naïveté, imagination, tout s'y trouve, même le sublime.

Le moi est haïssable, dit Pascal, La Fontaine eut le talent de le faire

trouver aimable, et, dans ses poésies, c'est surtout lui qu'on aime.

« C'est en lui, dit M. Demogeot, que se réalise de la façon la plus

complète la fusion de tous les éléments du passé au sein d'une pensée

toute moderne et douée de l'originalité la plus puissante. Seizième

siècle, moyen âge, antiquité classique, tout ce qu'il y a de plus heureux,

de plus aimable, de plus élégant dans les poètes d'autrefois, vient

se reproduire sans effort et se résumer avec charme dans ses naïfs et

immortels écrits. Le bonhomme renoue, sans y songer, la chaîne de la

tradition française qu'avait rompue la brillante, mais dédaigneuse littérature

du XVIIème siècle. Bien plus, il semble pressentir et devancer

une philosophie encore inconnue. Tandis que la poésie de son époque,

toute cartésienne d'inspiration, toute mondaine, toute sociale d'habitudes,

ne voit dans l'univers que l'homme moral et considère la nature comme

un mécanisme inanimé, La Fontaine sympathise avec toute la création

tout ce qui vit, tout ce qui végète, l'arbre, l'oiseau, la fleur des

champs, a pour lui un sentiment, un langage » c'est, en un mot, le poète

de la vie universelle.

Roger, dont les comédies se distinguent par

des caractères bien tracés, un esprit fin, un style élégant Étienne,

publiciste et poète, l'auteur des Deux Gendres et de tant d'autres pièces

si habilement conduites et écrites avec beaucoup d'esprit et de délicatesse,

complètent la liste des poètes champenois.

Là aussi est né le fougueux Diderot, l'esprit le plus patient et le plus enthousiaste à la fois du XVIIIème siècle, si bien apprécié également par Mr. Demogeot. « Artiste et savant, sceptique et passionné, élevé et immoral tour à tour, fanfaron d'athéisme, entrainé vers la foi par toutes les puissances de son âme ; aimant partout la vie, la beauté, la nature, tous les rayons dont il prétendait nier le foyer divin, lui seul pouvait, par le singulier assemblage de ses défauts et de ses qualités, être le centre et l'âme de la phalange hétérogène des encyclopédistes. Bizarre et généreuse nature, intelligence trop grande pour n'être pas incomplète, prodigue de ses idées et de ses travaux, insoucieux de sa gloire future, il a rempli de ses pages brûlantes tous les ouvrages, de ses amis, et a laissé à peine sous son propre nom un ouvrage durable. » Ainsi que la poésie et la philosophie, l'éloquence a ses représentants en Champagne : Tronson du Coudray, Linguet et Danton, le terrible tribun, le successeur de Mirabeau. La science revendique Pluche, l'auteur du Spectacle de la Nature, le grammairien Richelet ; les historiens Velly et Mabillon, l'infatigable chercheur ; Perrot d'Ablancourt avec ses Belles Infidèles ; Lebatteu, critique judicieux ; Pierre Pithou, savant jurisconsulte en même temps que spirituel écrivain ; Henrion de Pansey, auteur de traités de jurisprudence estimés ; Barbier d'Aucourt, critique sévère et éclairé ; et Royer Collard, cet écrivain dont la pensée fut si nette, le style si ferme, orateur et philosophe éminent.

Flandre et Artois

Le lissage des laines a fait de tout temps de la Flandre et de l'Artois des contrées commerçantes la fertilité de leur sol y a développé l'agriculture ; aussi personne, au moyen âge, n'entendait-il comme ces populations le commerce, l'industrie, l'agriculture, la vie courante du monde ; nul n'a mieux compris le côté positif et réel de l'existence. Toujours actifs, achetant des laines pour revendre des draps, sans cesse en rapport avec des peuples divers, ils ont pris dans ce commerce continu cet esprit de finesse qui brille d'un si vif éclat dans Comines et lui mérita l'honneur d'être le confident et le ministre du roi le plus positif et le plus madré du moyen âge. Et cependant, au milieu de cette vie agitée, tourmentée par le mouvement des affaires, mêlée à toutes ces actions que nous content avec tant de charmes leurs historiens, Froissart et Monstrelet, son continuateur, nous trouvons un singulier penchant au mysticisme. Cette imagination du Nord si sensuelle, si emportée dans cette grasse et molle Flandre, où le sang semble bouillonner avec tant de violence, s'adoucit parfois et se perd en longues et douces rêveries. C'est qu'il y a là deux populations bien distinctes les hommes d'action, les marchands, les artisans, d'un côté ; et de l'autre, ces ouvriers tisserands enfermés dans leurs caves à peine éclairées, solitaires et rêvant un monde inconnu qu'ils ne peuvent connaître. Ce second caractère se fait peu sentir dans la littérature de ces contrées, et il est facile d'en comprendre la raison. Le premier caractère domine, comme il devait dominer, dans la littérature, dans la peinture surtout, où l'on sent mieux que partout ailleurs l'adoration constante de la nature matérielle. Là, la beauté, c'est la réalité. La recherche et l'apothéose de la réalité, il peine idéalisée quelquefois, voilà le trait général de ces écrivains. Histoire, romans, peinture de mœurs, voilà les sujets qu'ils préfèrent.

Nous avons déjà cité quelques historiens, et

les plus importants ; il faut y joindre Gaguin de Douai, Oudegherst

de Lille, Baudouin et les empereurs historiens de Constantinople, qui

sortent de la Flandre ; les érudits Baudius et Gasselin; le théologien

Alain les botanistes Matthias de Lobel, Palisot ; le médecin Lecluse

; Merlin de Douai, un des premiers jurisconsultes ; Pigault-Lebrun,

le romancier d'une sensualité trop souvent grossière. Robespierre est

né à Arras ; à Boulogne, Daunou, historien et critique également solide

et judicieux ; à Hesdin, l'abbé Prévost, dont la vie fut si tourmentée

et qui connut si bien les passions humaines, l'auteur de tant de romans,

et surtout de Manon Lescaut, cette analyse du cœur de l'homme, si profonde

et souvent si triste, où ses misères sont dévoilées et mises à nu avec